四川龍塘水庫溶巖發育及滲透問題淺析

張武茂

(陜西省水利電力勘測設計研究院 陜西 西安 710001)

1 工程概況

龍塘水庫工程位于四川省涼山彝族自治州鹽源縣北部梅雨河一級支流馬壩河上,距西昌市180km,距鹽源縣13km,系雅礱江的四級支流,地面高程2300 m~3000 m。壩址位于馬壩河下游的峽谷段,大壩為常態混凝土拱壩,正常蓄水位2420 m,壩頂高程2423 m,最大壩高63 m,總庫容1.49億m3,屬Ⅱ等大(2)型水利樞紐工程。

1.1 巖溶發育規律

龍塘水庫庫壩區屬孤峰洼地巖溶地貌,本區分布有Ⅳ級松林夷平面,高程2400 m~2500 m。由于該區大部分被第三系地層覆蓋,巖溶形態呈星點狀出露于大龍塘以上,屬巖溶水的徑流排泄區,大龍塘以下至壩址區屬巖溶水的徑流排泄區。

1.2 巖溶發育的主要層位與巖溶層組類型

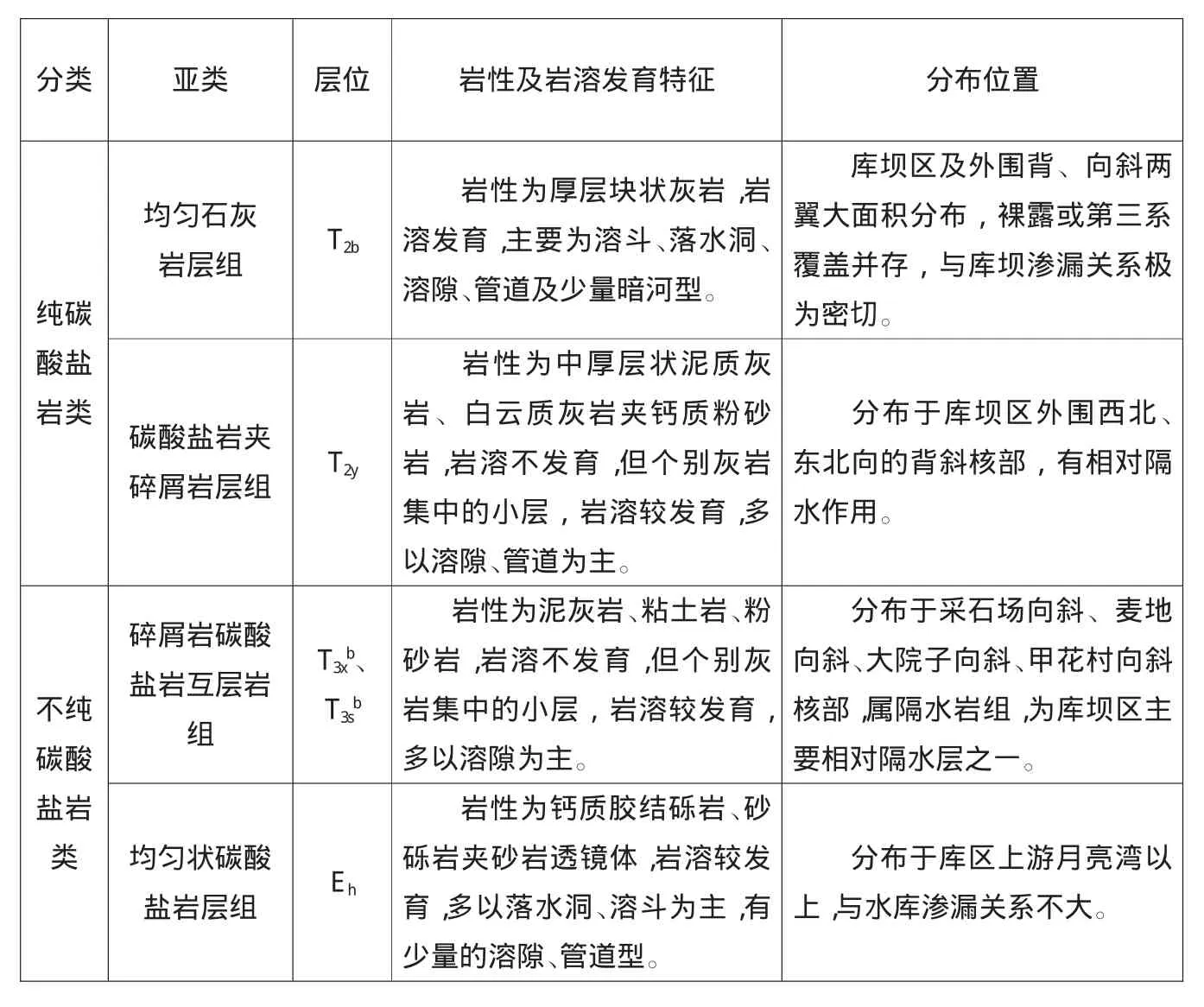

庫區三疊系中統白山組碳酸鹽巖地層僅于壩址區及近壩區出露0.2km2,厚度281 m~1737 m,據巖溶調查分析統計,本區巖溶發育的主要層位是三疊系中統白山組上段(T2b3)均勻狀石灰巖,其次是中段(T2b2)均勻狀純碳酸鹽巖和老第三系紅崖子組均勻狀不純的碳酸鹽巖,厚度約55.8 m。與庫壩區有關的可溶巖層組類型如表1。

1.3 巖溶形態及充填物特征

庫區巖溶發育形態多樣,常見的有漏斗、落水洞、地下暗河、溶洞、溶隙等,其充填程度、充填物的物質組成及密實程度亦不盡相同。

1.3.1 漏斗、落水洞

主要分布于三棵樹,壩區旱船頂部有少量分布。直徑一般在3 m~5 m左右,最大可達10 m以上,深度數米至數十米,多呈碟狀或錐狀。漏斗底部多為紫紅色粘土夾灰巖碎塊石或被新第三系粘土巖覆蓋,充填較密實,周壁常有零星灰巖露頭;落水洞底部常漸變為溶蝕裂隙或豎井,大部分無充填,具有很強的導水能力。

1.3.2 溶洞及溶隙

二者常伴生出現,測區分布較為普遍,多為水平溶洞,大者直徑一般在1.5 m以上,深度10 m以上,人可進入。洞口一般垂直附近河谷發育,到一定深度后,發育方向受構造線控制,轉化為溶隙。其充填程度及規模不盡相同,一般進口段基本無充填或底部被灰巖碎塊石和鈣華充填;當進入受構造線控制的溶隙段,一般為半充填;充填物多為紫紅色粘土夾灰巖碎塊石、礫石等,粘土大部分已脫水呈半固結狀,粘粒含量達51%~56%,常處于硬塑狀態。灰巖碎礫石直徑一般2cm~5cm,含量約在5%~15%,處于地下水位以下的溶洞、溶隙中,充填的碎礫石及砂粒含量明顯增多,粘粒含量相對較少。

1.3.3 地下暗河

如大龍塘便是地下暗河的出口,洪水期流量達5m3/s~7m3/s,枯水期有斷流現象,而暗河進口則在古柏河大院子上游4km的溶洞、溶隙處,長度約10km。

1.4 庫區巖溶發育的主要規律

(1)巖溶發育程度、規模與巖性關系密切。

工程區分布的幾套地層中(T2b3、T2b2、T2b1、T3xb、Eh、N2x), 三疊系中統白山組上段(T2b3)的均勻狀質純灰巖,厚度大,層位穩定,分布廣泛,是巖溶最為發育的主要層段,根據統計資料,庫壩區及兩岸鄰谷發育的40余個大型溶洞,有34個發育在該地層中,占總溶洞個數的85%。巖石礦化分析及溶解度試驗資料顯示,T2b3厚層灰巖化學成份CaO為主,平均含量55%,CaO/mg O為12.3,絕對溶解量達300 mg/L~330 mg/L,相對溶解度平均值為1.1,且普遍具有生物碎屑結構,有利于巖溶的發育。

表1 庫壩區碳酸鹽巖層組類型表

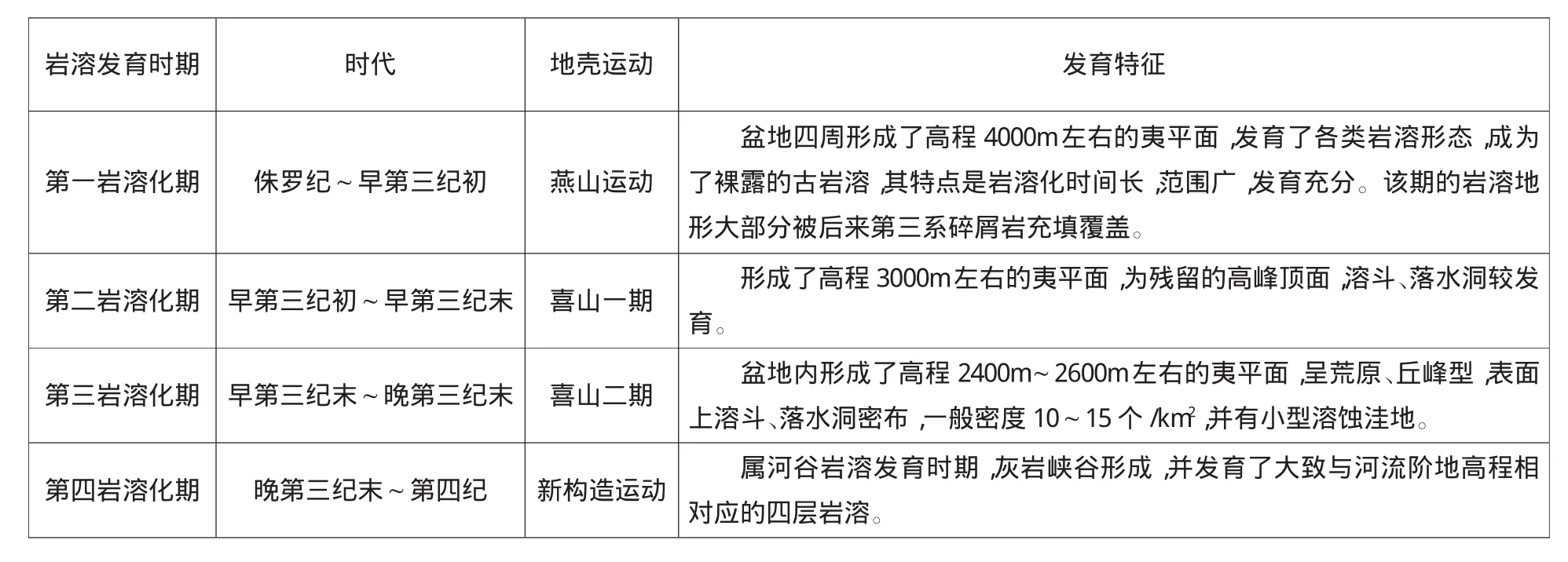

表2 測區巖溶發育時期簡表

(2)巖溶發育方向受地質構造控制明顯。

庫區褶皺及斷層對巖溶發育的方向及發育程度有明顯相關性,通常與構造線方向具有一致性。庫區左岸北東向褶皺、右岸北西向褶皺及近南北向斷層構造,對巖溶發育、分布方向以及巖溶水的運動方向控制性明顯。如馬壩河左岸北東方向上的古柏河的大院子峽谷段向大龍塘方向發育的巖溶受大院子向斜及汪家坪背斜控制,而北西的白烏河上游向馬壩河下游龍塘峽谷發育的巖溶則受麥地向斜、馬道子背斜為主的構造控制。

(3)巖溶發育與河流排水基準面具有明顯的對應性。

在工程區地質演變歷史的發展中,馬壩河等地表水經歷了不同的發展階段,形成了三級河流階地,與之相對應,河谷兩岸溶洞的分布在不同高程上亦具有大致成層的規律,但由于不同期巖溶繼承發育,深部巖溶分布的成層性又不是特別明顯,與河流階地的對應關系亦不完全一致。

巖溶形態在平面上發育規律也具有明顯的差異性,在巖溶水補給區或分水嶺地區,巖溶形態以地表溶溝、溶槽、漏斗、落水洞、小型溶蝕洼地等垂直巖溶形態較發育,而在巖溶水的徑流排泄區則以水平溶洞、暗河等水平巖溶形態為主。同時,巖溶發育還取決于古水文網的制約作用。

(4)巖溶發育具有很大的不均一性。

工程區內同一地區的不同地段或部位,巖溶化強度均有顯著的差異,如壩區的河床與壩肩巖溶發育就明顯不同,且在同一部位,大的溶洞、溶道與小的溶隙、溶孔同時并存。這種巖溶的空間分布和發育程度的不均一性,主要是由于可溶巖體內部構造和透水性等條件的不均一性造成的。

2 巖溶發育時期及發育深度

2.1 巖溶發育時期

根據前述的巖溶形態特征及分布發育規律分析,工程區巖溶化作用期大體上可分為四個時期,見表2。

2.2 巖溶發育深度

庫壩區廣泛分布有三疊系中統白山組(T2b)灰巖,巖溶很發育,但巖溶的發育受河流侵蝕基準面的控制,其發育深度是有限的。庫壩區的巖溶下限高程在2270 m~2280 m間,在該高程以下,巖溶不發育,巖體透水性微弱,可作為深部相對隔水層。

3 庫區地下水的水動力條件

龍塘水庫壩區及近壩庫區是一個泉點密集的巖溶水集中排泄區,壩址上、下游分別出露大龍塘暗河、左右龍眼等10個巖溶泉點,其平均出水量約為7107萬m3/a。對于這些泉水所屬的水動力系統、動態特征及其之間有無水力聯系等問題,地勘時進行了6次連通試驗及大龍塘的三次抬水試驗,如下:

3.1 試驗過程簡介

曾在大龍塘暗河進口、近壩庫區右岸的CK 31鉆孔及左壩肩鉆孔之間進行了6次投放示蹤劑N a NO2的連通試驗,隨后又在大龍塘進行了三次抬水試驗。結果表明,大龍塘與東、西小龍塘,牛吃水,左、右龍眼泉有水力聯系,右橋頭、河灣子、石河壩、核桃樹有水力聯系,為兩個不同的水動力區。

3.2 巖溶水水動力特征

本次進行了大量野外調查和觀測,結合地勘所做的6次連通試驗及大龍塘三次抬水試驗分析認為,庫壩區及附近巖溶水具有以下特征:

(1)出露于壩址上、下游的10個泉水或暗河分別屬于兩個不同的水動力單元,其中大龍塘暗河,東、西小龍塘,牛吃水,左、右龍眼等泉水屬于北東向的長坪子~大院子水動力單元;右橋頭、河灣子、石河壩、核桃樹等泉水及瓦窯溝口泉水,屬于北西向的馬道子~大林鄉水動力單元。前者的補給區在長坪子、汪家坪和大院子向斜翼部大面積T2b3灰巖出露區,暗河進口位于大院子上游約4km處,高程2450 m,枯水期地下水位埋深10 m左右,后者的補給區在麥地向斜、黑元寶背斜翼部廣大的T2b3灰巖裸露區,河水高程在2420 m~2390 m。天然狀態下,兩個水動力單元的泉水之間水力聯系相關性不好,水力聯系不甚密切。

(2)連通試驗表明,庫區右岸與下游的石河壩、河灣子等泉有水力聯系,同屬于北西向的馬道子~大林鄉水動力單元。

(3)壩區兩岸左、右壩肩孔內地下水位,均高于河水位,同時與壩址下游雙石包水庫蓄水位升降關系密切,歸屬淺表巖溶系統,說明壩區地下水補給河水。

(4)連通試驗證明,左、右龍眼與壩區兩壩肩季節變動帶的淺層巖溶水水力聯系不密切,與大龍塘暗河水力聯系密切,左、右龍眼泉屬于水平循環帶的巖溶管道水。

(5)壩區及近壩庫區地下巖溶水的儲水介質可分為兩種類型:①巖溶管道型:以地下暗河為主,如大龍塘、石河壩、河灣子等泉,通常管道比較寬大,充填物較少,與地表水和降雨關系密切,補排暢通而迅速。②溶隙型:由可溶巖中的節理和溶蝕裂隙組成,以左、右龍眼最為典型,其特點是分布廣泛,縱橫交錯,儲水能力較強,補排相對穩定。

(6)壩址下游700 m處的雙石包水庫,壩址所處的地層巖性與龍塘水庫壩址相近。本次調查,庫水位蓄至2383 m高程時,右壩肩滲漏量為1663m3/d,反算壩肩綜合滲透系數為9.5m/d。說明水庫蓄水后,局部改變了河谷的水動力條件,導致庫水補給兩岸地下水。

4 滲漏對水庫的影響及處理措施

(1)滲漏量的大小及途徑除了與蓄水高度有關外,最主要的是與該段的巖溶發育規律及巖溶水的水動力條件密切相關。馬壩河處多年平均徑流量2.54億m3/a,經分析,漏水量占多年平均徑流量的比重3.7%,屬于比較大的滲漏,需要進行工程防滲處理。

(2)依據庫壩區巖溶滲漏的分布規律,應采用垂直防滲的對庫壩區滲漏以灌漿防滲帷幕結合封堵巖溶管道的防滲方案,可有效減少水庫滲漏。

(3)綜合以上處理防滲措施,來修建龍塘水庫是最有效的可行的。