格構錨技術在某景區地質災害治理中的應用

鄧學燈 胡建偉 劉 磊

(中冶集團武漢勘察研究院有限公司,湖北武漢 430080)

0 引言

邊坡與滑坡是一種常見和重大的地質災害,例如造成交通中斷、河道堵塞、水庫失事、建筑物坍塌、廠礦掩埋等事故,從而造成生命財產的重大損失[1]。經過多年來的理論研究及工程實踐,國內外在滑坡治理方面取得了很大成就。其中抗滑支擋結構的應用研究尤為迅速,我國每年施工的抗滑樁數量超過上萬根,投資達數億元,單個抗滑樁就達數萬元到數十萬元[1-3]。因此有必要開發在治理方面更有效、經濟方面更合理的支擋結構。本文通過具體工程實例,驗證了格構錨方案的加固效果。

1 格構錨技術的特點

格構錨加固技術是利用格構梁進行邊坡坡面防護,并利用錨桿或錨索加以固定的一種邊坡加固技術。格構錨加固技術對松散堆積層滑坡的治理有其獨特的優點,特別是鋼筋混凝土格構梁與預應力錨索復合結構,可順地形而設,變形協調能力強,施工工藝簡單,不需要大型機械設備,不必開挖擾動邊坡,適合山區地形條件[4-7]。

2 工程實例

2.1 工程概況與地質情況

本工程為某景區大巴停車場地質災害防治工程,擬建場地位于云貴高原西部橫斷山脈南西段,北海濕地對面高黎貢山山脈西部,地形地貌為高山深谷斜坡地貌形態。地形坡度一般40°~50°,植被非常茂密。現正在使用的大巴停車場在山體坡腳處,為一弧形坡道。為滿足大巴車最小同行高度4.5 m的要求,故開挖后新建的大巴停車場靠山體一側就形成一高約6.3 m的邊坡,如不治理,容易誘發地質災害。

根據地質勘察報告,擬建場地地層自上而下依次為:

①植物層,主要由褐灰色的粘性土混少量植物根系組成,結構松散,稍濕;

②人工填土,主要由褐灰色、褐紅色的粘性土混少量碎石、塊石組成,結構松散,稍濕;

③粘土,灰、淺灰色,軟~可塑狀態,濕。稍有光澤,無搖振反應,干強度及韌性中等。夾10%~25%粒徑1.0 cm~3.0 cm的安山巖碎石,局部為含碎石粘土;

④灰綠、深灰色,隱晶質結構,致密狀構造,強風化。巖芯呈土柱狀、砂土狀,巖質較軟。

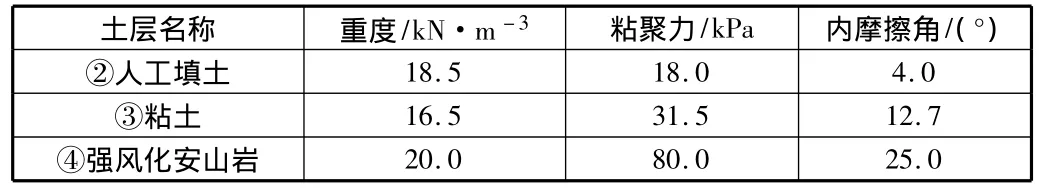

各土層參數見表1。

表1 土層參數

場地內的地下水為上層滯水。上層滯水賦存于第四系人工填土層中,大氣降水和地表水滲入是其主要的補給來源。內表部全部為松散巖組孔隙透水巖層,坡腳鉆孔均觀測到地下水。

2.2 邊坡治理設計

該邊坡坡高約6.3 m,坡腳為旅游大巴停車場,人流量較大,且坡體存在不良地質作用。本次邊坡治理目的是為保護大巴區的安全,確保邊坡的穩定性。

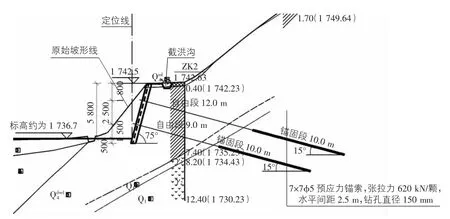

采用放坡+錨墊梁板+預應力錨索對永久性邊坡進行治理,由上至下布置2排預應力錨索,水平間距為2.2 m~2.5 m,坡比約為1∶0.27;在坡頂設置截水溝以截排坡體外的地表流水,在坡腳處設置排水溝。其中部分工點邊坡加固典型剖面圖見圖1。

圖1 部分工點邊坡加固典型剖面圖

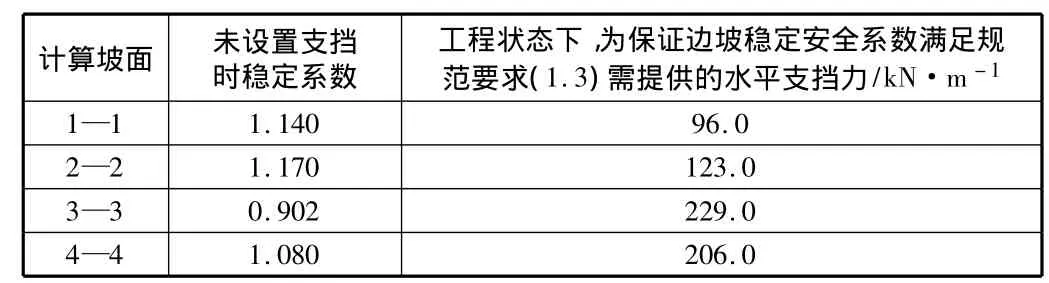

2.3 邊坡加固后穩定性評價

對邊坡治理前后的穩定性進行分析,驗算結果見表2。通過在該縣國土局設置的地質災害監測點位置及坡頂其他部位的位移監測,發現在格構錨施工完工后,沒有位移繼續發展的趨勢,邊坡趨于穩定。未發現坡體位移和變形形成的張性裂縫,坡面上經多次搜查,也未發現裂縫。坡腳處,未見土體隆起,未見裂縫,局部陡坎位置坡體上有少量土體掉塊現象。整體從表面上未見坡體滑移跡象,說明該邊坡已進入穩定狀態。

表2 邊坡穩定性驗算結果

3 結語

本文結合某景區地質災害防治工程的地質結構特征,選擇了格構錨加固技術。該邊坡通過格構梁+錨索的治理措施后,經過幾個月的運行觀察,邊坡達到了穩定狀態。驗證了格構錨的加固效果,表明其治理措施是可靠和可行的,為以后類似地質災害防治工程提供了參考依據。

[1]鄭穎人,陳祖煜,王恭先,等.邊坡與滑坡工程治理[M].北京:人民交通出版社,2007.

[2]李海光.新型支擋結構設計與工程實例[M].北京:人民交通出版社,2004.

[3]胡建偉,鄧學燈,江寶慶.注漿微型鋼管樁在某填土邊坡滑坡治理中的應用研究[J].土工基礎,2014(10):9-10.

[4]唐樹名,呂常新.混合式錨固結構在高速公路路塹邊坡加固中的應用研究[J].巖石力學與工程學報,2002(7):702-704.

[5]許英姿,唐輝明.格構錨固措施及其在滑坡防治中的應用[J].地質科技情報,2001(12):91-94.

[6]鄒 勇.格構錨固技術在三峽庫區地質災害治理中的應用[J].中國農村水利水電,2005(9):80-82.

[7]唐輝明,許英姿,程新生.滑坡治理工程中鋼筋混凝土格構梁設計理論研究[J].巖土力學,2004(6):1683-1687.