從范斯沃斯住宅出發解讀密斯·凡·德·羅

馬勇 張瑋

(武漢科技大學城市學院,湖北武漢 430083)

1 范斯沃斯住宅概況

范斯沃斯住宅是密斯1945年為美國單身女醫師范斯沃斯設計的一棟住宅,1950年落成。該住宅坐落在一塊9.6英畝的綠地上,南面是福克斯河,周邊是地勢平坦的樹林,正是這優美而沒有太多限制的環境給設計師提供了自由發揮的場所。

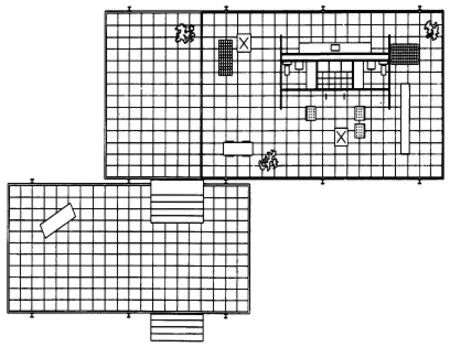

住宅的構思在那個時代而言非常新穎,它完全是一個全玻璃的方盒子,為了防止雨季洪水的侵襲,地板架空,從地面抬高約5 ft,整個房子由8根柱子支撐,每邊4根,住宅兩端向外懸挑,住宅平面大小為28 ft×77 ft,門廊設在住宅的西邊,寬一個開間(見圖1,圖2)。

2 設計解讀

2.1 核心理念——“少就是多”

從圖1,圖2可以看出,范斯沃斯住宅的結構非常簡單,平面也非常的自由和靈活。在技術理念上,這座住宅的結構被最大程度的簡化,依據穩定的原則,僅保留了那些實現功能所必需的構件:柱距6.6 m的8根外露柱,支撐著地面與頂棚,而簡單的柱支撐結構也使得建筑內部的大空間和自由分割成為可能,整個無柱的室內空間,大概2.85 m高,僅被包含廚房與衛生間的功能核分割,并沒有太多繁雜的家具布置。

圖1 范斯沃斯住宅平面圖

在空間構成上,規整的柱式排列形成有節奏的韻律感,同時也構成簡潔而確定的立面形式。柱子之間的墻體全部是玻璃材質,是實體也是虛體,在限定內部空間的同時并沒有對外界空間形成視覺阻隔,構筑成典型的風景中的建筑,也是建筑中的風景,有力的詮釋了“少就是多”的設計內涵。

圖2 范斯沃斯住宅實景

事實上,早在1929年的西班牙巴塞羅那德國館的設計中,密斯先生就對這種設計理念進行了有益的嘗試。作為密斯流動空間概念的杰出代表,整座建筑外觀平穩簡潔,所有的墻體都是從地面直通到頂,沒有任何線腳過渡,顯得干凈利落,結構明確。同時遵循密斯先生一貫的設計風格,建筑脫去過去繁瑣裝飾的舊習,給人以清新明快的感覺。所有的鋼柱與隔墻都是涇渭分明,各司其職,互不干擾,有些鋼柱距離只有幾英尺,設計上卻并不連接,更加強調了它明確的結構概念(見圖3,圖4)。

圖3 巴塞羅那德國館外景

圖4 巴塞羅那德國館內景

2.2 材料

密斯先生曾經說過“建筑的問題就是材料、結構與形式的統一的問題”,在范斯沃斯住宅材料的選擇上,密斯先生選擇了當時的新型材料——鋼材。作為主要結構支撐的部件是漆成白色的鋼柱,作為墻體的反光玻璃,露臺和住宅的石灰石地面,而在廚房和煙囪之間不透明的功能核心上所應用的是金秋色木墻分隔(見圖5)。

精簡的材料選擇和融合的搭配,完美的保證了這個房子純凈和簡潔的整體風格。

密斯對材料及建筑美學的要求同樣可以在巴塞羅那德國展覽館中看出。展覽館的全部地面用灰色的大理石,外墻用綠色的大理石,主廳內部一片獨立的隔墻還特別選用了色彩斑斕的條紋瑪瑙石作材料。玻璃隔墻只有灰色和綠色兩種,明凈含蓄的色調配以挺拔光亮的鋼柱和豐富多彩的大理石墻面,更凸顯了當時的特色。

2.3 與環境的融合

范斯沃斯住宅的墻面用大片的玻璃取代了過去的石材和磚材,將室內空間和室外空間有機的聯系在了一起,把室外優美的風景融入室內環境(見圖6)。曾經是范斯沃斯住宅主人的彼得·帕倫頗在《范斯沃斯印象》中寫到:“范斯沃斯住宅最重要的品質是那份恬靜。無論秉性如何,無論身處何種境遇,人們的焦慮,緊張與徹底的疲乏經過一夜都會散去,似乎解決不了的問題經過這座住宅的‘治療’都會變成小事,幾小時后就會被沖刷殆盡了。”

圖5 范斯沃斯住宅內景

圖6 范斯沃斯住宅外景

由此我們可以看出作為居住建筑,范斯沃斯住宅給予人休息和放松的功能是可以得到很好的滿足的。通過對材料和結構的精確運用,密斯先生在自然和人工之間找到了一種很好的溝通方式。

2.4 爭議——缺陷美

無論從整體還是局部來看,范斯沃斯住宅的純凈與精致都是不可否認的,但是,矛盾總是無處不在的。在嚴冬,由于供暖系統的不平衡,大片的玻璃面凝凍;在炎熱的夏季,即便有茂密的樹林和窗簾,室內溫度還是讓人難以忍受。此外,通透的玻璃也從另一方面將主人的隱私泄露。當然還有遠超預算的造價,這些都使得最后房子的委托方與密斯先生對簿公堂。

密斯曾經對此作過的辯護“……當我們徘徊于古老傳統時,我們將永遠不能超出那古老的框子,特別是我們物質高度發展和城市繁榮的今天,就會對房子有較高的要求,特別是空間的結構和用材的選擇。第一個要求就是把建筑物的功能作為建筑物設計的出發點,空間內部的開放和靈活,這對現代人工作學習和生活就會變得非常的重要……這座房子有如此多的缺點,我只能說聲對不起了,愿承擔一切損失。”由此我們可以看出,密斯對自己的作品還是堅信不移的,它相信自己的設計對人的生活所起的積極作用,并堅持自己對細節的處理。毫無疑問,相對于這些瑕疵而言,范斯沃斯住宅作為密斯對空間形式和透質界面的探索,是經得起推敲和時間的考驗的。

3 結語

在“少就是多”的建筑格言中,我們一點點感受著密斯對結構的把握,對形式的理解,對適應時代的材料和技術的應用以及對理性的建筑秩序的追求。不管現代建筑風格目前遭受何種批判,它順應時代要求而出現并產生的意義是不可否認的。同時,在西格拉姆大廈式的高層建筑日益充斥改革開放的中國大地之時,再次回首仔細體會密斯的建筑思想和藝術無疑會給我們的建筑設計帶來更多的思考。

[1]劉先覺.密斯·凡·德·羅[M].北京:中國建筑工業出版社,1996:27-29.

[2][瑞士]維爾納·布雷澤.范斯沃斯住宅[M].北京:中國建筑工業出版社,2006:14-15.

[3]張毓峰,林 挺.重讀密斯[J].時代建筑,2003(2):110-111.