海坨山古崖居規劃布局特點分析研究

孫怡然

(中原工學院國際教育學院,河南鄭州 451191)

1 古崖居概況

穴居是舊石器時代原始人用作住所的一種比較普遍的方式。在生產力水平低下的狀況下,天然洞穴首先成為原始人避風雨、躲獸害的“家”。進入氏族社會以后,隨著生產力水平的提高,房屋建筑開始出現。但是在環境適宜地區,穴居依然是當地氏族部落主要的居住方式,只不過人工洞穴取代了天然洞穴,且洞穴形式日漸多樣,更加適合人類的活動。特別是神龍炎帝發明耒耜等工具后,人類祖先學會了挖洞居住,根據地形、土質、氣候等特征,在山腰高處,防水浸、避獸害的地方鑿洞而居。一般,洞穴向南開口,光照條件好,并可避開冬季偏北風。直至目前,在世界各地,仍有一些居民居住在洞穴(窯洞)內。

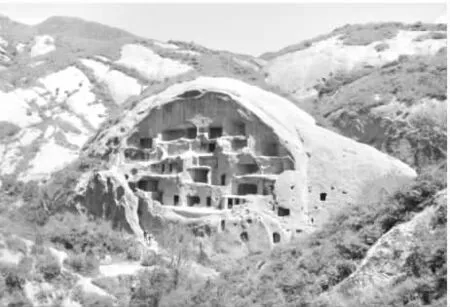

崖居也是穴居的一種,是古代先民在陡峭的山崖上開鑿的石窟石室,是因地理環境、歷史文化、政治、氣候等因素而選擇地勢險要的山崖打鑿石室作為生息場所的特殊民居形式。海坨山古崖居是華北地區規模最大、最具特色的崖居建筑;山雖不高,卻峰回谷轉坡陡勢險,猶如迷宮,古崖居就藏在幽谷迷宮之中。山體為砂礫花崗巖,為花崗巖風化成砂礫后再沖擊堆積膠結而成,易于開鑿,為古崖居的開鑿提供了便利條件。其中一處古崖居就開鑿在海坨山西麓,因歷年風化,山體表面坍塌,才露出了古崖居的神秘面貌,如圖1所示;整個洞群分布在約10萬m2的陡峭巖壁上,分為前、中、后三部分,洞口毗鄰,錯落有致。前溝分鑿在南北東三個坡上,共91個洞,整體形狀如碉樓;后溝在東坡鑿有26個洞穴,狀如閣樓;加上中溝13個洞,共計130個洞穴。

2 海坨山古崖居的規劃布局特點

20世紀80年代,在海坨山發現多處古人洞窟遺址,猶如一個個自然村落,其中以位于延慶縣西北的古崖居遺址規模最大,規格最高。以此古崖居為中心,往東有姚家營、狐狽溝、七孔洞、富裕洞、焦家洞、朝陽洞等八處洞窟遺址;往西在懷來縣北部山區也發現了五道壺、馬鞍山等六、七處洞窟遺址。以延慶西北的古崖居為例,在一條寬不足10 m的峽谷兩側,距離谷底近10萬m2的陡峭花崗巖石壁上,遍布著人工鑿刻的大大小小的石室。整個洞窟群的布局緊湊合理,密而不亂;各洞窟相對獨立,又相互關聯,峭壁間有“之”字形棧道自下盤旋而上,將各個洞窟連接成一個統一的整體。從規劃角度看,古崖居群主要有以下特點。

2.1 古崖居的選址和布局

古崖居的選址很英明,深藏于山谷之中,沿谷側有清泉流動,既保證了生活需要,又便于防御。另外,崖居群的功能分區也很明確,從洞溝本身的布局來看,根據洞室位置所形成的自然村落可分為前溝、中溝和后溝三個區域。《新唐書》載:奚“君長常以五百人持兵衛牙中,余部散山谷間”。這里,牙就是王帳,說明洞溝前溝應是部落酋長和牙兵居住處,后溝是奚王家屬居住處,中間的兩層大洞是部落祭祀和議事之處,其余幾處洞窟是分散居住在山谷間的余部(小酋長)的駐地。

2.2 易守難攻的入口

古崖居開鑿于山谷深處,只在一個方向有出口,谷口和山道既是天然屏障;山溝的狹窄處還可裝上山門抵御外敵,形成第一道防線,有一夫當關萬夫莫開之勢,非常便于防御。山谷寬約10 m,愈往里去,逐漸上山,山谷寬度也逐漸變窄,最窄處僅2 m。離谷口不遠,沿谷道兩旁鑿有窯洞式的山洞,洞寬約2.5 m,高約3.5 m,深約11 m~13 m,洞底部有石炕,炕臺高約1 m,深約2 m,應為保衛谷口的兵營。進谷口百余米,谷道變窄,有兩巨石夾峙,即為寨門,且巨石上留有開鑿的石窩,為搭嵌寨門上橫木用。靠寨門左側還設有供守門衛兵使用的較為隱蔽的小型石洞。

2.3 便捷的瞭望指揮所

距寨門約百米,右側呈兩峰夾一壑,順夾縫上望,對面高峰上的古崖居群歷歷在目。因兩峰勢如峭壁,陡立難攀,古崖居雖可望卻不可及;但從古崖居中部高地上的奚王府居高臨下,谷內情況一目了然,能看見進山的每一個人。奚王府就像一個軍事指揮部,既隱蔽,視野又好,可隨時觀察峽谷進山道上的軍情和哨所,如有外來入侵,能及時報警,決定是打仗還是撤退,并傳遞信號,指揮戰斗。

2.4 戰備或應急通道(天梯)的設置

通往古崖居有兩條道,一條是主通道,也可以說是唯一通道,就是沿著谷道走,通過谷道中曲折的山路到達古崖居所在的群峰,如圖2所示,該群峰后面及兩側為更高之峰群包圍,形成天然屏障;另一條是天梯險路,是在陡峭的崖壁上鑿出的天梯,階寬不及半米,階高20 cm,一般人難以上去。該天梯可能是危急情況下的下山通道,從被動意義上說,若外敵侵入山寨,沿山谷逼近崖居,則主人可以從天梯急下奪門而逃;從主動意義上說,當敵人沿谷道入侵時,主人一面誘敵深入,一面從天梯出奇兵斷敵后路,前后夾擊,聚而殲之。

圖1 海坨山古崖居

圖2 峽谷通道和應急通道

2.5 洞口朝內,相互照應

洞溝前溝古崖居分鑿在南北東三個坡上,洞口朝向谷道和內部而并不都選擇南向,這一方面是結合峽谷自然地形的需要;第二方面是部落居住的建筑布局,體現了人類的群居文化特征;第三方面是具有互相呼應、聯系方便、有利防御的作用,猶如福建永定的客家圍樓。

3 海坨山古崖居的開鑿目的

海坨山古崖居,是華北地區目前發現規模最大的崖居遺址。關于古崖居的開鑿年代,有人認為是元,或魏,或唐遼。其目的與用途,系草寇山寨、戍邊駐軍、應避戰亂、古代驛站,還是少數民族的聚居地,至今仍是眾說紛紜,莫衷一是。

按照一般生活習慣,人們都愿選擇平川近水處定居。雖然沿媯河兩岸有廣袤的平地農田,然而海坨山古崖居恰恰反其道而行,選擇臨近河谷平原的海坨山中定居。如此大規模村落式仿北方民居的建筑群,為什么不建在河谷平川,卻建在近水近原的山上,鑿石而居,舍近求遠,棄易就艱呢。由此推測,古崖居主人可能是兼營農牧、基本定居、比較熟悉農業居民生活習慣的某一部落。另外,從關口式山寨、天梯般交通、碉樓式的居室可以看出,他們應該是為了躲避禍亂才定居山上,不得不以開鑿崖居來生活和保護自己,防范外敵侵擾。但由于農牧生產的需要,他們并沒有避入深山,以便在不受侵擾時就近下山農牧。再者,海坨山屬砂礫花崗巖,巖體質地較松脆,易雕鑿;但從崖居的雕鑿工藝看,大多數較為粗糙,應該為避亂的部落居民自己開鑿,并非專業人士所鑿。

那么,這個部族究竟是哪個族呢。《新唐書》記載,唐末契丹漸盛,至耶律阿保機(公元872~公元926)勢力強大,“奚舉族役屬,契丹受界上,苦苛虐,奚人怨憤,其酋去諸率數千帳奚人西徒媯州北山(今河北省懷來縣),奚遂分為東奚、西奚”。從史載資料看,崖居主人很可能是唐末五代時期不堪苛虐而舉族避難的奚族,他們逃亡至此并建立了山寨。另外,北宋蘇頌的使北詩《和過打造部落》對當年古崖居的景象進行了細致的描寫:“奚夷居落瞰重林,背倚蒼崖面曲潯。澗水逢春猶積凍,山云無雨亦常陰。田疇開墾隨高下,樵路攀緣極險深”,這與海坨山古崖居的地理位置和環境十分相符。

4 結論和啟示

通過海坨山古崖居的現場考察和相關歷史文獻資料的分析研究,可得出以下四點結論:

1)海坨山古崖居應為唐、遼間躲避禍亂的北方奚族部落聚居的巖寨。

2)古崖居的防御意識非常強烈。從部落的整體選址,到古崖居洞室朝向;從部落進出通道,到古崖居垂直和水平交通,以及較高和較小的入戶門,都充分考慮到防御外敵的功能和要求。

3)古崖居開鑿也體現了“天人合一”的整體觀念,講究因地制宜,追求與陽光、溪流和樹木等自然環境的和諧統一。

4)古崖居是當時特殊歷史時期、地理和社會環境下的產物,對當時奚族部落的生存和發展起到了很好的避護作用,對我們研究古代村落規劃和奚族歷史、文化與習俗具有一定的參考價值。

[1]劉敦楨.中國古代建筑史[M].北京:中國建筑工業出版社,1980:10-12.

[2]賀業鉅.中國古代城市規劃史[M].北京:中國建筑工業出版社,1996:41.

[3]張 健,馬 青.中國古代城市規劃的文化特點[J].規劃師,2006,22(4):89-90.

[4]延慶縣志編纂委員會.延慶縣志[M].北京:北京出版社,2006:235.

[5]懷來縣志編纂委員會.懷來縣志[M].北京:中國對外翻譯出版公司,2001.

[6]伯納德·魯道夫斯基.沒有建筑師的建筑[M].高 軍,譯.天津:天津大學出版社,2011.

[7]歐陽輝.漢水崖居文化初探[J].鄖陽師范高等專科學校學報,2005,25(2):16-18.

[8]歐陽修,宋 祁.新唐書[M].卷二一九,第6172頁.