一方水土養(yǎng)一方人

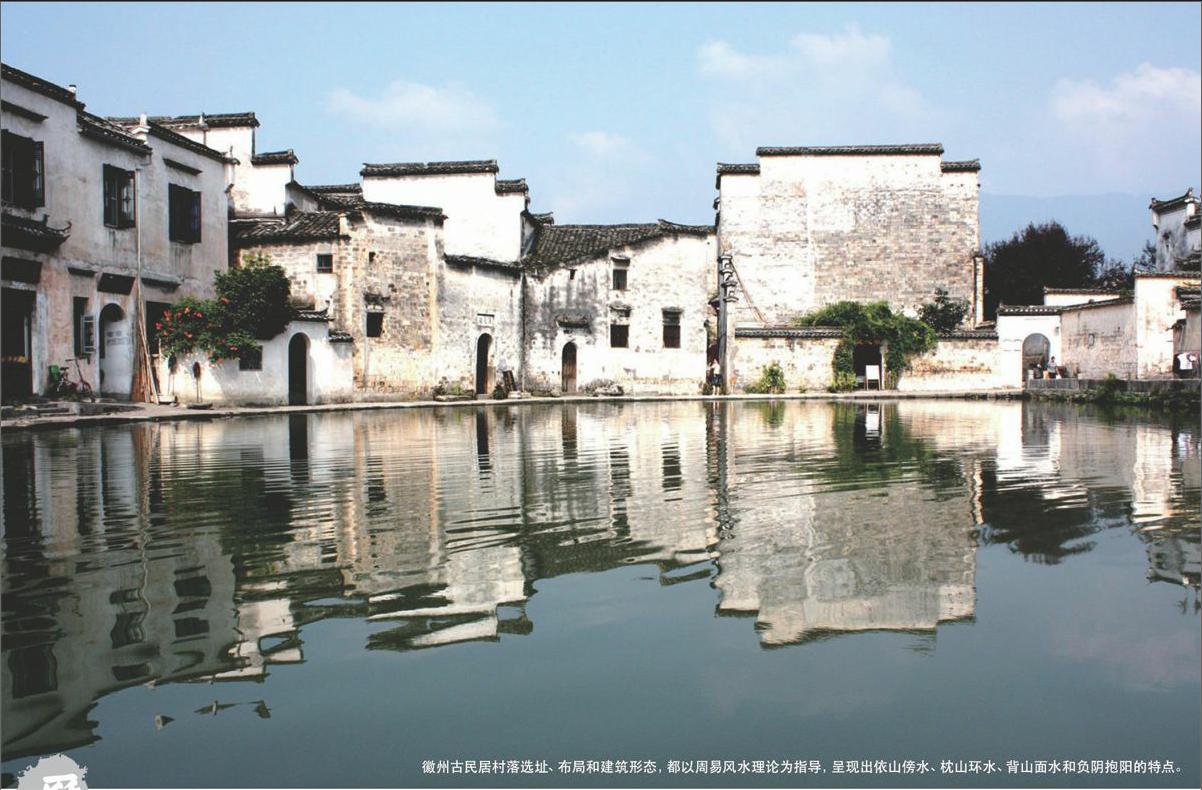

不可否認(rèn),徵派建筑是一種“美的存在”。提起徽派建筑,人們會(huì)很自然地聯(lián)想到一幅水墨意境的畫面。遠(yuǎn)觀:白墻灰瓦,清雅秀麗,高墻飛檐,錯(cuò)落有致,依山傍水,簡淡玄遠(yuǎn);近觀:居簡院深,藏露適宜,高墻映水,低樹臨池,雪月風(fēng)花,光景不敗。與江南水鄉(xiāng)民居溫婉清雅的氣質(zhì)相比,徵州民居則多了幾分大家之風(fēng)。所謂一方水土養(yǎng)一方人。建筑的形成亦是如此。徽派建筑風(fēng)格的形成與發(fā)展,有著多方面的淵源。是徽州特殊的歷史地理環(huán)境和人文觀念影響的結(jié)果。

緣起

我們通常所說的徽派建筑主要分布于古徽州地區(qū)——今安徽省黃山市、宣城市績溪縣、江西省婺源縣,以及泛和,徽州地區(qū)——浙江淳安,江西浮梁等。這里原為古越人的聚居地,當(dāng)時(shí)其居住形式為適應(yīng)山區(qū)生活的“干欄式”建筑。宋時(shí),中原士族的大規(guī)模遷入,不僅改變了徽州的人口數(shù)量和結(jié)構(gòu),也帶來了先進(jìn)的中原文化。中原文明與古越文化的融合直接體現(xiàn)在了建筑形式上。比如早期徵派建筑中典型的“樓上廳”形式。樓上廳室特別軒敞,是人們?nèi)粘;顒?dòng)休憩之處。這是因?yàn)樯絽^(qū)潮濕,為了防止瘴癘之氣,而保留了越人“干欄式”建筑的格局。同時(shí),由于大量移民的涌入,人稠地狹,構(gòu)建樓房成為最佳選擇,但多依山就勢,用地狹小,為了適應(yīng)險(xiǎn)惡的山區(qū)環(huán)境。中原的“四合院”形式演變成為了封閉又通暢的徽州“天井”。而山區(qū)木結(jié)構(gòu)的房屋又易于遭受火災(zāi)。為了避免火勢的蔓延,便又產(chǎn)生了現(xiàn)在我們稱之為馬頭墻的封火墻。

塑性

外來移民與原住民文化的交融促成了早期徵派建筑形式的形成。如果把徽派建筑的發(fā)展歷程比喻為人的成長。在其漫長的發(fā)展史中,其品格形成的關(guān)鍵時(shí)期則與歷史上“無徽不成商”的發(fā)展有關(guān)。明代中葉以后,徽商崛起,致富后的徵州商人,為了光耀門楣,帶著大量資本返回家鄉(xiāng),大興土木,建宅第、修祠堂、豎牌坊、造園林……給徽州的鄉(xiāng)村面貌帶來了巨大變化。但當(dāng)時(shí)商人的政治地位卑微,封建制度不允許他們建造富麗堂皇的宅第,于是。富商們不得不另辟蹊徑。徽州人有“儒而后賈、賈而好儒”的傳統(tǒng),多數(shù)都有較好的文化素養(yǎng)。他們帶著文人的情懷和視角,在建筑中注入了自己對(duì)住宅布局、結(jié)構(gòu)、內(nèi)部裝飾、廳堂布置的看法:真山真水為園林,通過大量使用花墻、花窗、天井、虛門這些極為普遍的建筑物,從而得到“山隨宴座圖畫出,水作夜窗風(fēng)雨來”的奇妙境界。就這樣徵派建筑逐漸形成了風(fēng)格獨(dú)特的建筑體系,同時(shí)蘊(yùn)含了豐富的文化內(nèi)涵。

另外,徽州建筑的發(fā)展與徽州地區(qū)的人文環(huán)境有關(guān)。徽州人曾標(biāo)榜“理學(xué)文章山水幽”。事實(shí)也如此。這里是著名哲學(xué)家朱熹、戴震、胡適的故鄉(xiāng),也是揚(yáng)州八怪之中汪士慎、羅聘的老家,從新安畫派的大師直至近代的黃賓虹在這里“師造化”而聞名天下:黃山、南岳吸引著從李白到徐渭眾多大師;加之徽州盛產(chǎn)木材、民間向來就有雕刻、繪畫傳統(tǒng),一代代民間工匠藝人把磚雕、木雕、石雕、盆景、版畫以及徽墨、龍尾硯、宣紙的技藝都推向了極高的水平。這一切對(duì)徽派建筑藝術(shù)的形成,都有很大的影響。endprint