中國歷代移民和姓氏遷徙每一個姓氏都有故鄉

霜劍如歌

中國有很多地方被人們認為是某些姓氏的起源地。逢年過節,中國人有祭祖思宗的傳統。而在國人心目中,揚名建業,不但是個人生命的追求,更是有關家族的榮耀。

姓氏變遷的背后,是一部人口遷徙、發展的大史書。

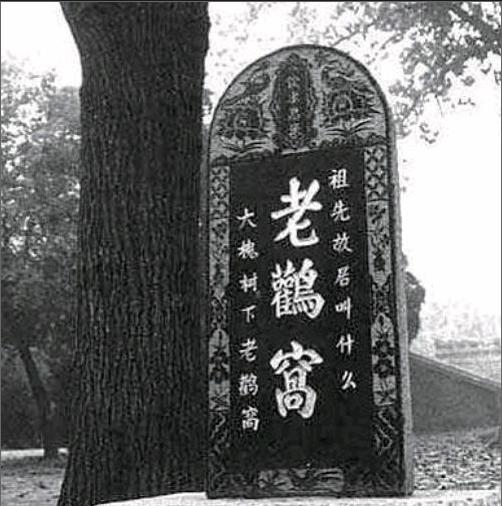

山西洪洞大槐樹

“問我祖先來何處,山西洪洞大槐樹。”這一膾炙人口的民間俗語,極其生動形象地反映了山西洪洞大槐樹,在我國移民史上的重要地位和炎黃子孫對洪洞大槐樹的眷戀之情。

據史、志、族譜等文獻記載和眾多的專家學者調查考證,洪洞大槐樹移民多為有組織的官方移民,始于金初天輔年間(公元1117—1123年),延至清代乾隆時期(公元1736—1795年),歷經金、元明、清四個朝代,時間跨度達600余年。移民次數在20次以上,有確鑿文獻記載的即有18次。其中以明朝洪武年間移民次數最多(10次)、規模最大,移民量達80萬以上。移民姓氏,幾乎涵括了北方常見的一百多個姓氏。

洪洞大槐村移民,多來自太原、平陽、澤、潞、遼、沁及汾州、代州等府州各縣。移民流向主要是山東、河南、河北、北京、安徽、江蘇、陜西、甘肅、寧夏、內蒙古等地,而后輾轉遷徙,播向神州大地。600余年來,大槐樹遷民遺址早已在炎黃子孫心中深深扎下了認祖歸宗之根,被當作“家”,被稱為“祖”,被看作“根”。

江蘇蘇州閶門

據史籍、方志和族譜記載,蘇州閶門移民集中于元末明初,當時群雄并起,割據稱王,張士誠據蘇州與朱元璋爭衡天下。及張士誠兵敗被俘,朱元璋遂“驅逐蘇民實淮陽二州”。蘇州閶門遂成了移民的出發、集散之地。于是揚州、江都、泰州、淮安、泗陽、高郵、寶應、鹽城、阜寧、東海以至于連云港等地,都有了蘇州閶門移民的后裔。如寶應縣之劉氏、喬氏、王氏,興化市之顧氏、張氏、朱氏、周氏、姚氏、楊氏,泰和縣之葛氏、徐氏等,即是此次移民后裔。大名鼎鼎的《水滸傳》作者施耐庵、“揚州八怪”之一的鄭板橋等文人名士,其祖籍均來自蘇州。

江西瓦屑壩

江西瓦屑壩也是明初移民集散地之一,是當今安徽安慶一帶眾多姓氏所公認的始遷祖籍。元朝末年,群雄并起,烽火連天,地處南北要沖的安慶府即成為群雄逐鹿的必爭之地。徐壽輝、陳友諒、朱元璋你來我往,征伐攻殺,致使安慶一帶戰亂不已,屢次易幟,人口銳減,土地荒蕪。相形之下,江西饒州路之鄱陽、萬年、樂平、景德鎮則較少受戰亂波及,人口稠密。明政府為鼓勵向人口稀少的地區移民,制定了一系列獎勵政策,饒州路貧民紛紛北遷到安慶所屬各縣,形成一股移民浪潮。

此次移民,雖然史無明文記載,但在方志族譜中卻有大量資料足以證明。如安慶市圖書館所藏36種族譜中,遷自瓦屑壩和鄱陽縣的姓氏即達18個,遷自饒州和江西的達26個,占72%以上。據移民史專家葛劍雄等調查考證,今江西鄱陽縣之瓦燮嶺即為當年瓦屑壩故地。

廣東南雄珠璣巷

廣東南雄珠璣巷是宋元時期北方移民遷徙嶺南的集散之地,是珠江三角洲眾多姓氏念念不忘的發祥祖地。

據說,珠璣巷原為北宋京城開封府的一條巷名。當宋室南渡時,南遷臣民落足南雄之后,為表達對故都的懷念,將自己的聚居之地取名珠璣巷。這是效法東晉以來,偏安江南的歷代王朝,僑置郡縣的傳統作法。

據曾昭璇、魯憲珊兩位先生對家譜、方志等有關資料的統計和實地考察,列出珠璣巷移民家族多達797支。因而珠璣巷也就成為無數嶺南人精神上的故鄉,成為維系他們桑梓之情、宗族之誼的根之所在。

湖北麻城孝感鄉

“湖廣填四川”是流傳于四川民間認祖尋根的俗語,意即四川民眾來源于湖廣。元末之際,湖廣一帶是反元義軍徐壽輝、彭瑩玉等紅巾軍活動的主要區域。元至正十七年(1937)徐壽輝部將隨州人明玉珍率部西征,相繼攻占重慶、成都。至正二十年徐壽輝為陳友諒所殺,明玉珍遂據蜀稱王,國號為夏。明玉珍所部多為湖北人士,徐壽輝被殺后,其舊部多入川投奔明氏政權。明氏政權在四川輕徭薄賦,保境安民,又吸引了大批湖北民眾入川。

及至朱元璋攻滅陳友諒之后,縱兵燒殺,四川更成為湖北百姓避難的樂土。明洪武四年(1317),明將湯和、傅友德率兵入蜀,攻滅明氏政權,多次移民入川,大批湖北人相繼入川,遍布四川各地。

明清之際,四川再次遭受嚴重破壞,人口銳減。于是又有大批移民陸續入川。其中大部分來自湖廣,形成了“湖廣填四川”的基本格局。由于湖北麻城孝感為移民入川的集散之地,故四川民眾多把麻城孝感視作尋根問祖的朝宗圣地。

山東棗林莊

山東棗林莊是移民史專家葛劍雄、曹樹基先生近年來實地調查考證中新發現的明初移民集散地之一。在當今山東兗州縣城北七里之遙的安邱王府村,據明代石碑所載,該村原名棗林莊,明魯王裔孫安邱王分封于此,始稱安邱王府莊。

該村位于兗州東部丘陵山區,地處兗州府城郊,正當濟南各州縣南下的交通要道,元末明初,未受戰亂波及,人口較為稠密,具備了集中移民的基本要素。雖然在官方文獻中未曾發現有關移民的記述,但在安徽濉溪縣志中卻發現了在明洪武年間和清初由山東遷民本縣的記載,并標明占本縣人口80%以上的“周、吳、鄭、王、李、丁、梁七姓”均為山東移民。

福建寧化石壁村

寧化壁,也名石碧,位于武夷山脈東麓,環境幽雅,堪稱世外桃源,是歷代南遷士民避亂求生、繁衍棲息的理想之地。因而早在秦漢之際,就有中原士民避亂遷徙于此。此后,在西晉永嘉之亂、唐末五代,宋室南渡及明清之際,每當中原動蕩,社會激烈巨變之時,都有一批又一批的大量移民涌入石壁,繁衍棲息,并由此而分遷閩南、閩西、粵東、臺灣,及湘、桂、川、黔等地。據史、志和族譜記載,在長達兩千年的封建社會中,先后曾有106個姓氏在此生存棲息,并由此播向東南沿海,繁衍海外。

客家各姓氏族譜記載姓氏源流時,大多把從寧化石壁外遷的第一祖先尊為家族始祖。因而福建寧化石壁被譽為客家文化的搖籃,客家民系的朝宗圣地。

河北小興州

河北小興州是明初洪武、永樂年間官方組織移民的又一集散之地。為恢復和發展北平地區因戰亂遭受破壞的社會經濟,明朝從洪武初年到洪武末年,多次從燕山以北廣大地區(俗稱山后)向北平附近移民。及至永樂皇帝登基,為進一步鞏固、發展北平地區社會經濟,確保京城安全,先后抽調長城以北27個衛所的將士圴5萬人,在北京附近屯邊戍守。同時,多次組織大規模的強制性移民,移民總數達數十萬之多。涉及到張、王、李、劉、梁、孫、崔、鄧、杜、魏、邢、徐等數十個姓氏。

由于小興州是長城古北口外的第一重鎮,成為歷次移民的集散中心。由于年久日深,歷次移民后裔,難以確知其祖上原籍所在,往往把先祖遷徙的集散之地視作先人故籍祖地。因而在河北、山東、東北一帶現存的眾多族譜家乘中,追溯家世淵源時,多稱其“先世自小興州,徙至XX地”。久而久之,小興州成為河北、內蒙古、山東、東北等地眾多姓氏尋根問祖的朝宗祖地。

上述八大移民祖地,北起關外的小興州,南至廣東的珠璣巷,東起山東棗林莊,西至湖北孝感鄉,基本上涵括了清代以前漢族活動的主要區域,反映了姓氏遷徙的大致脈絡,是不同地域的家族姓氏尋根溯源的重要依據,也是海內外炎黃子孫朝宗謁祖的人文景點。endprint