基于充實率控制的導水裂隙帶發育高度研究

李 猛 吳曉剛 姜海強 何 琪 譚輔清

(1.中國礦業大學礦業工程學院,江蘇省徐州市,221116;2.深部煤炭資源開采教育部重點實驗室,江蘇省徐州市,221008;3.淮南礦業 (集團)有限責任公司,安徽省淮南市,232001)

近年來,固體充填采煤在解放 “三下”壓煤、解決地表矸石堆積難題方面有了長足進展。在水體下采煤的核心目標之一是有效控制巖層移動減小導水裂隙帶高度,從而保證水體下煤炭的安全開采。目前關于固體充填采煤控制導水裂隙帶發育機理的研究尚在初步階段,作為衡量固體充填開采充填質量重要指標的充實率對導水裂隙帶發育研究更是空白。因此,固體充填采煤充實率控制導水裂隙帶高度發育研究對水體下采煤有重大意義。

1 固體充填采煤覆巖移動變形規律

采用固體充填采煤管理采空區頂板時,充入采空區的固體充填材料占據了采空區,限制了頂板垮落下沉量,這是固體充填采煤可有效控制覆巖移動的主要原因。采空區充填之后,覆巖在自重以及礦山壓力的作用下,依然會逐漸下沉變形,對充填體產生壓力,其后整個覆巖在充填體的支撐下緩慢沉降,充填體逐漸被壓實,充填體的承載力迅速提高、壓縮變形逐漸減小并趨于穩定。充填材料經充分壓實后可恢復其承載能力,相當于置換了等厚度的煤層 (稱為有效充填厚度)。如同垮落法開采巖層移動后期主要是破碎巖體的壓實和覆巖離層、裂隙的閉合一樣,固體充填采煤巖層移動后期主要體現為充填體的壓實沉降和覆巖的彎曲沉降。

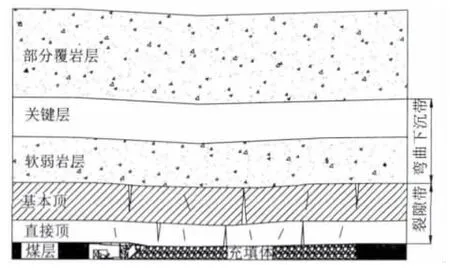

根據覆巖移動破壞的 “三帶”理論,全部垮落法開采后巖層移動穩定后將在覆巖中形成垮落帶、斷裂帶和彎曲下沉帶,斷裂帶中的關鍵層形成砌體梁式的平衡結構,最終使得巖層移動趨于穩定狀態。與全部垮落法采煤覆巖破壞規律相比較,固體充填采煤上覆巖層中沒有垮落帶發育,只發育少量斷裂帶,主要發育彎曲下沉帶,結構關鍵層不發生破斷現象,即上覆巖層移動的主要形式表現為整體彎曲下沉。固體充填采煤上覆巖層移動規律如圖1所示。

圖1 固體充填采煤巖層移動示意

2 基于等價采高理論的導水裂隙帶高度預計方法

2.1 等價采高理論

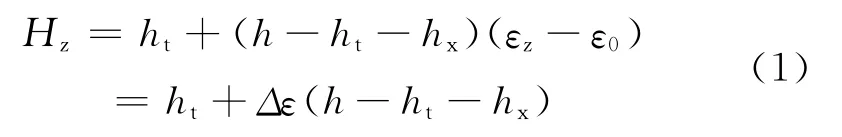

煤礦開采實踐表明,煤層采厚是影響覆巖移動變形強烈程度的主要因素。對于水體下采煤,覆巖導水裂隙帶發育高度近似與煤層開采厚度成線性增加的關系。而對于固體充填采煤而言,充填體占據了覆巖的垮落空間,相當于降低了煤層開采厚度。因此,為了分析固體充填采煤覆巖移動變形特征,相關學者建立了等價采高理論研究分析固體充填采煤礦山壓力和巖層運動。其表達式為:

式中:Hz——充填綜采等價采高;h——煤層采厚;

ht——頂板提前下沉量;

hx——欠接頂量;

ε0——充填體初始壓實度;

εz——充填體最終壓實度;

Δε——充填體壓殘余壓實度。

根據等價采高理論的表述,充填采煤控制巖層移動機理為充填體占據了覆巖下沉空間,減小了覆巖的變形量,因此,充填體的最終壓實高度對于能否使覆巖運動控制在合理的范圍起著決定性作用。充實率是指充填體在覆巖載荷下完全壓實后的最終有效高度與煤層采高的比值。充實率的表達式:

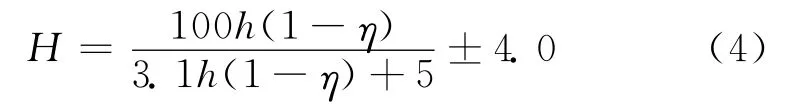

2.2 基于等價采高理論導水裂隙帶預計

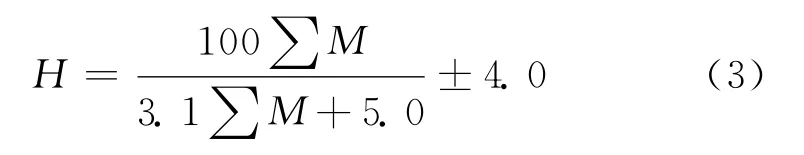

固體充填采煤覆巖變形破壞主要表現為整體彎曲下沉和拉伸斷裂的特征,沒有形成明顯的垮落帶,其巖層移動特征近似于薄煤層開采時覆巖移動變形規律。由于目前關于薄或極薄煤層開采時,覆巖導水裂隙帶高度的指導經驗公式甚少,此處,主要采用 《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程》中的水體下煤層開采軟弱覆巖導水裂隙帶高度計算經驗公式:

式中:H——導水裂隙帶高度;

∑M——煤層累計開采厚度,即為采用等價采高。

將式 (2)帶入式 (3)得到導水裂隙帶發育高度和充實率的關系式:

由此可計算得出軟弱覆巖開采不同厚度煤層時,各種充實率對應的導水裂隙帶發育高度對應關系如圖2所示,在充實率一定的情況下,隨著開采煤厚的增加,導水裂隙帶高度越來越大。在相同采高情況下,導水裂隙帶高度和充實率呈線性關系,隨充實率的增大而減小。當煤厚為3.5m、充實率分別為50%和85%時,導水裂隙帶高度分別為21 m和12m,相比傳統垮落法經驗公式得出的導水裂隙帶高度26m而言,分別減小了19%和54%。由此可知,充實率對控制固體充填采煤導水裂隙帶高度發育有重要作用。

圖2 導水裂隙帶高度預計

3 導水裂隙帶高度數值模擬分析

UDEC是針對非連續介質模型的二維離散元數值計算程序,能夠很好地適應不同巖性和不同開采條件下的巖層運動的需要,是目前模擬巖層破斷移動過程較為理想的數值模擬軟件。

3.1 試驗區域概況

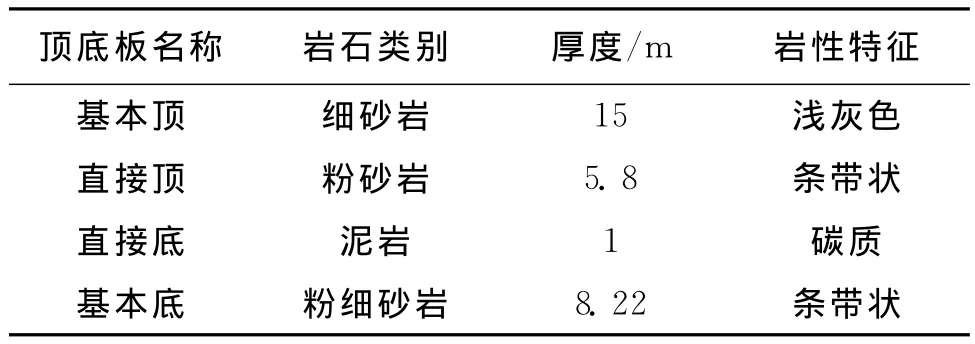

試驗地點位于安徽省濉溪縣五溝煤礦CT101工作面。工作面主采10#煤層,煤層埋深301~326m,煤層傾角6o ,煤層厚度3.5m,一次采全高。頂底板情況見表1。

10#煤層上距第四含水層5~40m,平均為25m,五溝礦為了提高開采上限,采用了綜合機械化矸石充填采煤技術,CT101工作面為首個充填工作面,面長約為100m。

表1 煤層頂底板情況

3.2 模型建立

考慮到本次模擬只研究覆巖的動態變化特征,不涉及地表移動變形情況,并節約計算機時,因此,只要使一定高度范圍內覆巖達到充分采動即可,未模擬巖層簡化為均布載荷施加于模擬巖層上方。設計模型采用平面應變模型,開采工作面走向長度為400m,模型高度為100m。為消除邊界效應的影響,模型開挖長度為200m,兩側各留100m邊界煤柱。模型采用位移固體邊界,左右限制x方向位移,下部限制y方向位移,上部邊界為地表不約束,為自由邊界。

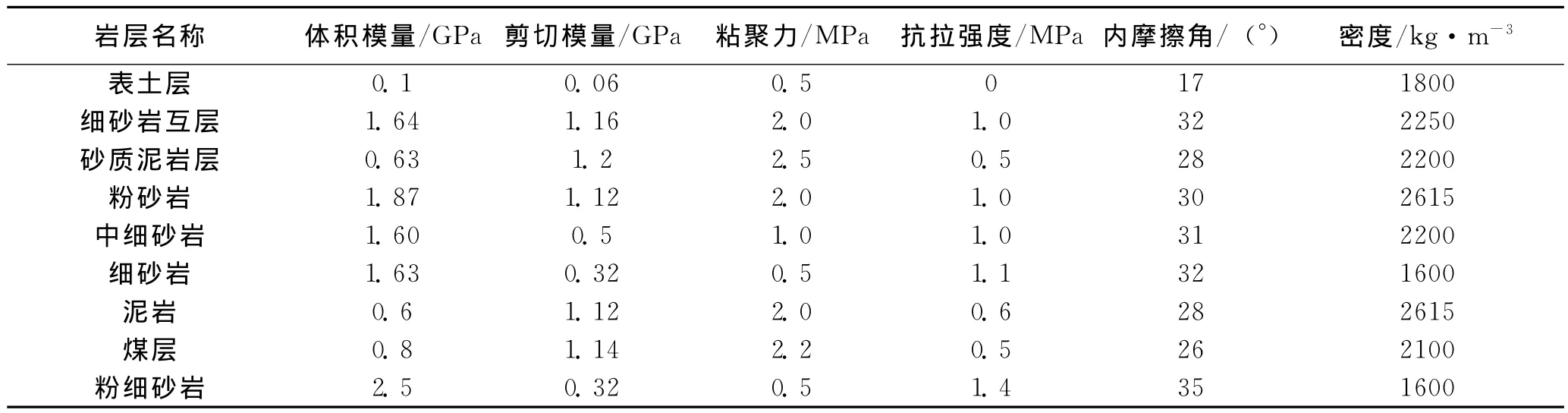

模型中各煤巖層的物理力學參數以實驗室獲取的巖石力學參數為基礎,運用均勻設計的試驗方法,進行反演求參數,使數值模擬中煤巖體的物理力學性質參數合理化,能最大程度地反映該礦區地質采礦條件。各巖層物理力學參數見表2。

表2 巖層物理力學參數

3.3 模擬結果及分析

數值模擬計算中判定覆巖破壞范圍的方法主要為塑性區范圍判定法。運用塑性區范圍來判定導水裂隙帶高度是通過不同的強度準則和屈服準則,采用不同的巖石力學參數來計算巖石的塑性區范圍。其精確性與巖石力學參數的合理選取有著很大的關系。

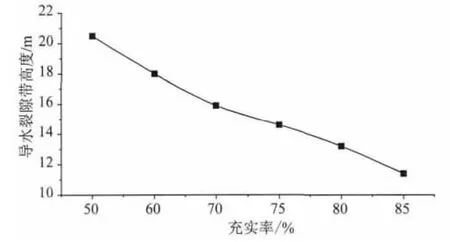

固定采高3.5m,分別取采空區充實率50%、60%、70%、75%、80%和85%時,監測采空區不同充實率對覆巖裂隙發育規律的影響。不同充實率條件下覆巖塑性區發育情況如圖3所示,結果與等價采高預計的導水裂隙帶高度基本相符。

由不同充實率條件下覆巖塑性區發育情況可以看出,隨著采空區充實率的增大,覆巖破壞范圍及高度明顯減小,由20m降低到10m左右,降幅約為50%;隨著采空區充實率的增加,固體充填開采控制覆巖破壞程度逐步增強。充實率-導水裂隙帶高度變化曲線近似為一直線,呈單調遞減狀態且變化幅度基本是均勻的。這種情況下的充填開采可類比于薄煤層的垮落法開采,隨著充實率的增加,相當于開采煤層厚度 (等價采高)逐漸減小,導水裂隙帶高度呈線性下降。

圖3 導水裂隙帶高度模擬

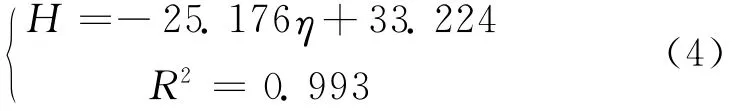

由此再次證明,充實率是影響導水裂隙帶高度的重要因素,保證足夠的充實率是控制覆巖破壞的前提。通過回歸分析得到煤厚3.5m時的充實率與導水裂隙帶高度之間的關系式:

式中:R——相關系數。

4 固體充填采煤導水裂隙帶高度實測及分析

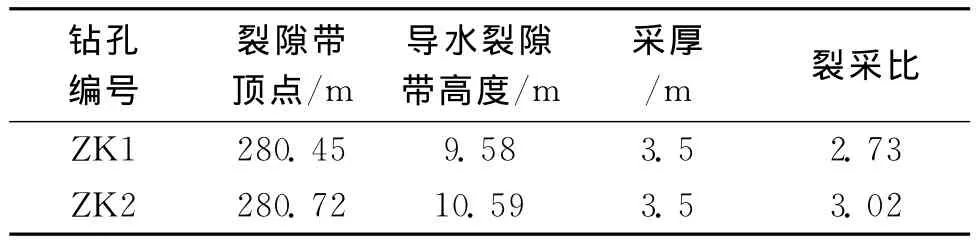

為了對CT101工作面導水裂隙帶高度進行監測,綜合考慮各方面實際情況,以及觀測結果的真實性和全面性,采用從地面鉆孔洗液法來測定導水裂隙帶高度。試驗鉆孔沿煤層走向布置,觀測鉆孔ZK1距開切眼30m,ZK2距開切眼80m,觀測結果見表3。

表3 鉆孔觀測導水裂隙帶高度

從觀測資料可以得出CT101工作面實施矸石充填開采后,上覆巖層移動變形較為緩和,裂隙發育高度較小,未出現巖體較為破碎的垮落帶。根據相鄰已開采工作面和相鄰礦區實測,采用垮落法開采時導水裂隙帶高度為25m,而在充實率為85%時的充填開采覆巖導水裂隙帶高度僅為10m左右,與數值模擬結果相吻合。

5 主要結論

(1)基于等價采高理論,運用經驗公式,提出了對固體密實充填不同充實率導水裂隙帶高度進行預計的方法。

(2)通過數值模擬分別計算充實率為50%、60%、70%、75%、80%和85%時導水裂隙帶高度,并進行回歸分析。結果表明,其計算得出的導水裂隙帶高度同基于等價采高理論預計得出的導水裂隙帶高度基本一致,表明固體密實充填充實率是控制導水裂隙帶高度發育的重要因素,隨著充實率的增加,導水裂隙帶高度呈線性減小。

(3)對安徽五溝煤礦CT101進行工業試驗,觀測結果同數值模擬和等價采高理論預計的導水裂隙帶高度相吻合,驗證了固體充填采煤充實率能有效控制導水裂隙帶發育高度,充實率-導水裂隙帶高度變化曲線近似為直線。

[1]錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制[M].徐州:中國礦業大學出版社,2003

[2]袁亮,吳侃.淮河堤下采煤的理論與技術實踐[M].徐州:中國礦業大學出版社,2003

[3]康永華.我國煤礦水體下安全采煤技術的發展及展望[J].華北科技學院學報,2009(4)

[4]呂霽,孫世國.特厚煤層綜放開采上覆巖層導水裂隙帶高度研究[J].中國煤炭,2010(1)

[5]陳榮華,白海波,馮梅梅.綜放面覆巖導水裂隙帶高度的確定[J].采礦與安全工程學報,2006(2)

[6]賀桂成,肖富國,張志軍等.康家灣礦含水層下采場導水裂隙帶發育高度預測[J].采礦與安全工程學報,2011 (1)

[7]繆協興.綜合機械化固體充填采煤礦壓控制原理與支架受力分析[J].中國礦業大學學報,2010(6)

[8]康永華.采煤方法變革對導水裂縫帶發育規律的影響[J].煤炭學報,1998 (3)

[9]萬奎.潘謝礦區I、II型水體下防水煤巖柱留設探討[J].中國煤炭,2012 (4)

[10]繆協興,張吉雄,郭廣禮.綜合機械化固體充填采煤方法與技術研究[J].煤炭學報,2010(1)

[11]繆協興,錢鳴高.中國煤炭資源綠色開采研究現狀與展望[J].采礦與安全工程學報,2009(1)

[12]張吉雄,吳強,黃艷利等.矸石充填綜采工作面礦壓顯現規律[J].煤炭學報,2010(S1)

[13]瞿群迪,姚強嶺,李學華.充填開采控制地表沉陷的空隙量守恒理論及應用研究[J].湖南科技大學學報 (自然科學版),2010(1)

[14]周躍進,陳勇,張吉雄等.充填開采充實率控制原理及技術研究[J].采礦與安全工程學報,2012(3)