哈隴休瑪斑巖型鉬礦床地質(zhì)特征及控礦條件

朱戰(zhàn)挺ZHU Zhan-ting;馬奇明MA Qi-ming;李新本LI Xin-ben

(①青海省第二地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,西寧 810028;②青海省第六地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,西寧 810001)

(①The Second Exploration Institute of Geology and Mineral Resources of Qinghai Province,Xining 810028,China;②The Sixth Exploration Institute of Geology and Mineral Resources of Qinghai Province,Xining 810001,China)

1 礦區(qū)地質(zhì)概況

哈隴休瑪鉬多金屬礦床大地構(gòu)造位置位于東昆侖陸塊(Ⅱ級),Ⅲ級構(gòu)造單元屬東昆中多旋回巖漿弧帶[1],北接祁漫塔格-都蘭新元古代—中古生代縫合帶,南鄰東昆中新元古代—早古生代縫合帶。

1.1 地層[2]礦區(qū)出露的主要巖性為古元古代白沙河巖組(Pt1b):主要巖性有斜長角閃巖、黑云片麻巖、黑云片巖及大理巖,前二者分布范圍較廣,石英片巖分布較少;晚三疊世鄂拉山組(T3e):巖性主要為凝灰?guī)r及噴溢相的英安巖、流紋巖;第四紀(jì)沉積物(Q):主要為粉砂、細(xì)砂,砂質(zhì)粘土,礫石。

1.2 構(gòu)造 礦區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造十分發(fā)育,多以北東向和北西向為主,還有近東西向斷裂。北北東向、近東西向斷裂構(gòu)造與成礦關(guān)系密切。

1.3 巖漿巖 礦區(qū)出露的侵入巖主要有加里東期晚奧陶世變輝長巖、橄欖輝長巖;華力西期早二疊世斑狀二長花崗巖、似斑狀含斑二長花崗巖、含斑花崗閃長巖;印支期晚三疊世似斑狀黑云母二長花崗巖、石英閃長巖等;燕山期早侏羅世花崗斑巖。

2 礦床地質(zhì)特征

礦床的鉬礦帶產(chǎn)于燕山期早侏羅世花崗巖體、古元古代金水口巖群白沙河巖組中后期發(fā)育的熱液脈中。

2.1 礦體的形態(tài)及規(guī)模 通過近年的地質(zhì)工作,在深部發(fā)現(xiàn)了厚度較大的輝鉬礦礦(化)體,沿走向控制長度達(dá)1000 余米,真厚度2.26-43.45m 不等,礦(化)體分別呈透鏡狀、條帶狀。含礦巖性為斜長花崗巖、石英脈。巖石普遍具弱黃鐵礦,局部巖石具較強(qiáng)硅化,巖石普遍具高嶺土化蝕變,偶見綠泥石化和綠簾石化。輝鉬礦主要呈鱗片狀、星點狀、細(xì)脈狀不均勻產(chǎn)出,偶見呈薄膜狀產(chǎn)出。

2.2 礦石特征 ①本礦區(qū)的礦石結(jié)構(gòu)有:自形-半自形結(jié)構(gòu)、碎裂結(jié)構(gòu)[3]。自形-半自形結(jié)構(gòu):礦石結(jié)構(gòu)以自形-半自形結(jié)構(gòu)為主,黃鐵礦常呈自形-半自形立方體分布在含輝鉬礦石英脈及含礦花崗巖中,輝鉬礦呈自形-半自形鱗片狀產(chǎn)于石英脈兩側(cè)及石英脈、含礦花崗巖中,是礦石中最常見的結(jié)構(gòu),金屬礦物粒晶不均勻分布于脈石礦物粒間或裂隙中,輝鉬礦、白鎢礦、黃鐵礦主要表現(xiàn)為此種結(jié)構(gòu);

碎裂結(jié)構(gòu):其特征是黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦等礦物受應(yīng)力作用被壓扁、定向、拉長,產(chǎn)生破碎、裂隙。碎裂結(jié)構(gòu)是本礦區(qū)礦石中較為典型的結(jié)構(gòu)。

②本礦區(qū)的礦石構(gòu)造:塊狀、浸染狀和脈狀構(gòu)造[4]。

塊狀構(gòu)造:是本區(qū)主要的礦石構(gòu)造,主要表現(xiàn)為金屬硫化物在巖石中的含量大于50%。

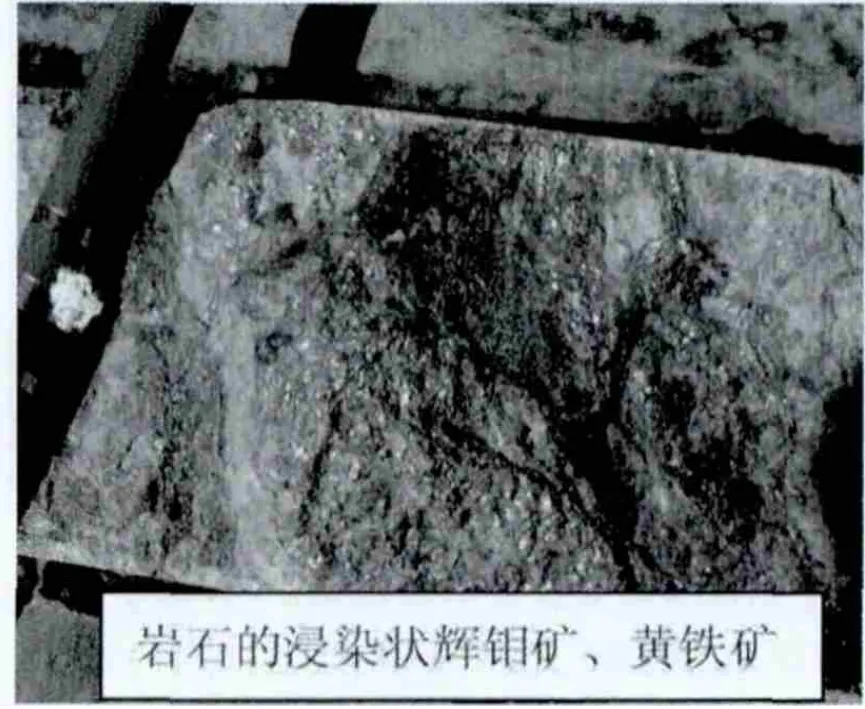

浸染狀構(gòu)造(圖1、圖2):本區(qū)主要的礦石構(gòu)造。主要表現(xiàn)為輝鉬礦、黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦等硫化物在蝕變花崗巖、黑云斜長片麻巖、石英脈中呈星點狀分布。浸染狀黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦多成自形-半自形立方體單晶或集合體;浸染狀輝鉬礦為細(xì)小片狀,多數(shù)分布于蝕變的花崗巖及石英脈中。

圖1 浸染狀構(gòu)造

圖2 稠密浸染狀構(gòu)造

脈狀構(gòu)造:本區(qū)主要的礦石構(gòu)造。主要由以下幾種形式產(chǎn)出:①含礦石英脈(圖3)組成,脈寬2-5mm,局部達(dá)數(shù)十毫米,局部呈網(wǎng)狀,具明顯的切割現(xiàn)象,表現(xiàn)出該區(qū)含礦熱液具多期次性。②以微細(xì)脈狀輝鉬礦脈(圖4)的形式產(chǎn)出,脈寬1-3mm,這種脈一般產(chǎn)于黑云斜長片麻巖。③以黃鐵礦集合體組成的微細(xì)脈或細(xì)脈,脈寬1-5mm,主要產(chǎn)于斜長花崗巖。

圖3 脈狀構(gòu)造

圖4 脈狀構(gòu)造

③礦石的主要金屬礦物有輝鉬礦、白鎢礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、黃銅礦、褐鐵礦等。

④脈石礦物有石英、斜長石、鉀長石、角閃石、方解石、云母、綠簾石、綠泥石等。

2.3 圍巖蝕變 礦區(qū)圍巖蝕變具有明顯的蝕變分帶性[5],由內(nèi)到外依次為鉀化、絹云母化、硅化[6]。

①鉀化:在近地表未出露,深部工程中常見,未保持鉀長石完整晶形,呈浸染狀,證明其被后期熱液交代溶蝕擴(kuò)散,證實了本區(qū)巖漿具有多期次性。

②絹云母化:是本礦區(qū)熱液蝕變類型之一,也是一種近礦圍巖蝕變,常呈細(xì)脈狀沿裂隙交代充填,有時與硅化共生形成絹云巖化,是尋找Cu、Pb、Zn 等金屬的重要標(biāo)志,在斑巖型多金屬礦中常見。

③硅化:是本礦區(qū)最普遍的近礦圍巖蝕變類型之一,與多種礦化關(guān)系密切,主要表現(xiàn)為其中的SiO2含量大增,常呈細(xì)小集合體石英脈產(chǎn)出。與硅化蝕變有關(guān)的金屬礦產(chǎn)主要有Mo、Pb、Zn 等。

對于該礦床,將其基本地質(zhì)特征可歸納為:①產(chǎn)出的構(gòu)造條件:礦床區(qū)域性分布的主要因素是斷裂-巖漿-活動帶;②形成時代:顯生宙,以中生代為主;③含礦巖體是形成該礦床的主要因素,有利于成礦的巖體主要為中酸性的淺成-超淺成小型侵入巖體;④容礦構(gòu)造:主要為角礫巖或角礫巖體,此外還有斷裂,裂隙等;⑤礦化空間:侵入體的外接觸帶,構(gòu)造破碎帶及圍巖中;⑥圍巖蝕變:由內(nèi)到外依次為鉀化、絹云母化、硅化;⑦礦石組合:主要礦石組合為Mo-W 組合,其他礦化點以(Cu)Pb-Zn 礦化為主。

3 控礦條件

內(nèi)生金屬礦產(chǎn)最重要的成礦地質(zhì)條件是巖漿活動和構(gòu)造條件,但很多情況下,燕山期的花崗斑巖作為礦源層或賦礦圍巖也是十分重要的條件。另外,區(qū)域地球物理場特征反映的基底特點與隱伏巖體性質(zhì)、內(nèi)生金屬礦產(chǎn)的形成及演化關(guān)系密不可分,同時區(qū)域地球化學(xué)場有直接反映了成礦流體和運移的特征及各種有用元素及伴生,指示元素在各類地質(zhì)體中的空間分布,也是反映內(nèi)生金屬成礦條件的重要因素之一。

①地質(zhì)環(huán)境:礦區(qū)大地構(gòu)造位置在東昆侖陸塊(Ⅱ),Ⅲ級構(gòu)造單元東昆侖中多旋回巖漿弧帶,成礦背景主要有加里東-早印支期俯沖碰撞及晚印支期-燕山期后碰撞階段兩大成礦地質(zhì)環(huán)境,前者由于后期強(qiáng)烈的構(gòu)造抬升及剝蝕,主體以臺基形式出露,斑巖少量發(fā)育,巖體中有Mo 礦化顯示;后者碰撞階段區(qū)域斑巖較發(fā)育,構(gòu)成了晚印支-燕山期碰撞階段Mo(斑巖型),W、Pb、Zn、(中-高溫巖漿熱液型)[7]成礦序列。

②巖漿巖:礦區(qū)淺成-超淺成侵入巖具多期次性,早期侵入巖體有二長花崗巖、斜長花崗巖、花崗閃長巖、石英閃長巖等,形成的一種鈣堿性序列,即:花崗巖-花崗閃長巖-石英閃長巖-閃長巖體系,侵入巖是形成該礦床的物質(zhì)來源和動力基礎(chǔ)[8]。斑巖型礦床在空間和成因上與鈣堿性侵入體有關(guān),因此,這些淺成-超淺成鈣堿性侵入巖體的存在是形成斑巖型礦床的一個前提條件。

③構(gòu)造:區(qū)域構(gòu)造活動強(qiáng)烈,在構(gòu)造應(yīng)力作用下產(chǎn)生的斷裂構(gòu)造,其應(yīng)力分布并不均勻,出現(xiàn)壓力差時,成礦流體從高壓強(qiáng)處向低壓強(qiáng)處移動,礦化有利部位往往是應(yīng)力集中區(qū)。礦區(qū)內(nèi)以北東向和近東西向斷裂為主,礦(化)體基本都分布于斷裂或斷裂帶附近,斷裂為礦質(zhì)的運移提供了通道,局部還可成為容礦構(gòu)造,但主要的礦體均分布于斷裂帶內(nèi)的角礫巖體中,角礫巖中普遍具有金屬礦化現(xiàn)象。因此,北北東向和近東西向斷裂構(gòu)造與各種礦化關(guān)系十分密切,該礦床的形成受斷裂構(gòu)造影響較大,屬于中、小型斷裂構(gòu)造控礦。

[1]李德發(fā),倫志強(qiáng),郭家玉,朱玉瑛.青海省區(qū)域地質(zhì)志[M].北京:地質(zhì)出版社,1991:562.

[2]李德發(fā),倫志強(qiáng),郭家玉,朱玉瑛.青海省區(qū)域地質(zhì)志[M].北京:地質(zhì)出版社,1991:6-19.

[3]周東光.礦石學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007:211-215.

[4]南征兵.青海省納日貢瑪斑巖銅礦帶成礦規(guī)律及找礦方向研究[M].礦業(yè)研究與開發(fā),2006:24-25.

[5]姚鳳良,孫豐月.礦床學(xué)教程[M].北京:地質(zhì)出版社,2006:90-97.

[6]簡偉,柳紅,石黎紅.斑巖型鉬礦床研究進(jìn)展[J].礦床地質(zhì)2010,29(3):310-311.

[7]范永香,陽正熙.成礦規(guī)律與成礦規(guī)律[M].北京:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2003:144.

[8]南征兵,唐菊興,李葆華.青海省納日貢瑪斑巖銅鉬礦成礦物源分析[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2007,27(5):1-2.