計量技術監督和設備管理系統的設計與實現

顧 杲,顧 問

(國網浙江省電力公司紹興供電公司,浙江 紹興 312000)

計量工作是電力企業的重要技術基礎。長期以來,各單位的計量管理工作依賴手工進行,存在效率低、工作繁瑣、易出錯、難查詢等問題,已不能滿足計量管理工作需要。而且傳統的計量設備要求按檢定周期檢定,送檢方式單一,靈活性較差,高精度的儀器在定期送檢過程中還會因為人為的原因導致精度降低,造成資源浪費。因此,有必要建立計量管理系統,實現計量設備從設備基礎數據臺帳建立、設備校驗,到日常維護工作計劃的產生、執行、終結,以及校驗數據統計分析,檢修報告的生成、周期調整、質量評價等全過程實時化、規范化管理。

1 計量技術監督和設備管理系統一體化方案

1.1 現行計量儀表的管理

隨著國家電網公司三集五大體系建設,和計量技術的快速發展,計量管理職能與以往相比已有所改變,當前的計量技術管理中存在諸多問題亟待改善:

(1)難以對全局測量設備實施有效管理。以紹興供電公司為例,全公司在用的測量設備數量在225萬臺以上,其中電能計量器具數量在220萬臺以上,其余測量設備種類多達140余種,合計5萬臺以上。而供電公司并沒有設置相應的測量設備管理職能部門(電能計量器具除外),計量人員和測量設備由各使用單位自行管理,測量設備檔案信息越來越不完整。

(2)難以有效開展計量技術監督。計量技術監督是其他技術監督的基礎,現有的技術監督沒有統一的平臺,各類技術監督采用人工編制報表,結合現場檢查的方式進行。而人工統計時因工作量大,容易產生偏差,數據的真實性、準確性和實時性均有待提高。

(3)難以適應計量技術的發展。隨著計量技術的快速發展,測量設備不斷更新,計量管理范圍不斷擴大,新型測量設備也不斷增加,盤表、變送器等部分測量設備已面臨淘汰,檢定項目從電測擴展到了熱工,而原系統由于受自身條件限制,無法將新增的測量設備納入系統管理。

(4)難以獲得后續技術支持。原有的計量管理系統在開發時建立了少量計量標準設備,實現了檢定數據的實時上傳,而現有大部分計量標準設備仍無法實現與系統信息交互,檢定數據靠手工錄入,工作效率十分低下。

1.2 技術監督和設備管理一體化方案

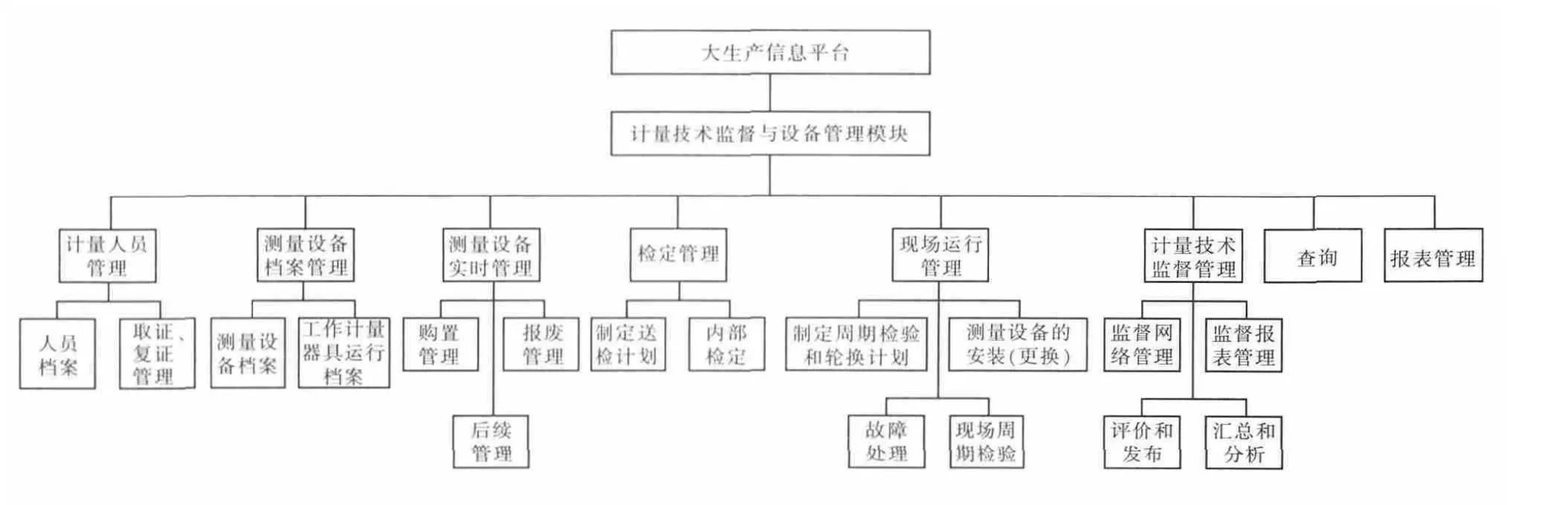

依托大生產信息平臺,完善系統內測量設備信息檔案管理、使用(運行)管理和檢定/檢驗的信息管理,實現數據共享,構建省電力公司監督、各地市供電公司負責實施的全省電力系統范圍的計量技術監督網絡,建設全員、全面、全方位、全過程的計量管理體系。實現計量管理職能規范化,測量設備檔案管理,業務流程標準化,檢定數據采集自動化,計量技術監督實時化。計量技術監督和設備管理一體化系統的功能如圖1所示。

2 新系統管理模塊的功能和實現要點

2.1 管理模塊的功能

2.1.1 計量人員管理

內容包括檢定項目的建立和維護、人員信息檔案、人員取證(復證)管理、計量人員信息查詢和統計等,并生成相關報表。

2.1.2 測量設備檔案管理

測量設備分為計量標準設備和工作計量器具2類。計量標準設備是指:電力系統內直接用于檢定、校準、對比、試驗的測量設備,包括標準裝置的主標準設備和配套設備;工作計量器具是指:電力系統內除標準計量設備以外的用于測量的各種計量器具。

(1)直屬市供電公司管理:測量設備進行唯一性編號,對使用的測量設備進行狀態管理,保證測量設備處于受控狀態。

(2)非直屬市供電公司管理:測量設備可在系統中進行臨時編號,編號規則參照本公司設備,公司編號在檢定管理過程中為唯一編號,測量設備收發人員在接收測量設備時由系統生成。

2.1.3 測量設備實時管理

為保證檢測數據和結果的準確、可靠,對所使用的測量設備實施有效控制,對其在采購、驗收、使用、核查、維護保養、修理、降級與報廢等過程中進行實時動態管理。

測量設備的狀態共有13種,分別為:“新購”、 “待檢”、 “送檢”、 “合格在庫”、 “修理”、“待修理”、 “禁用”、 “降級”、 “封存”、 “報廢”、“待報廢”、“運行”、“不合格測量設備的追溯”。

2.1.4 檢定管理

通過授權的檢定機構對送檢測量設備進行檢驗/校準、測試、故障處理等,保證送檢測量設備的準確、可靠。系統具備數據接口,可上傳檢定/校準數據,實現對數據的管理、保存、查詢,建立設備的健康檔案,并定期生成統計分析表;對不具備接口的設備,應留有手工錄入窗口。

圖1 計量技術監督和設備管理系統一體化系統

2.1.5 現場運行管理

通過對運行測量設備的現場檢驗、輪換、故障處理等,保證現場電測計量的準確、統一和現場電測裝置的安全可靠運行。系統應有相應的數據接口,對不具備接口條件的設備,留人工錄入窗口。

2.1.6 計量技術監督管理

通過技術監督網絡,實現技術監督報表管理,實現技術監督數據的匯總和分析,以及技術監督結果的評價和發布,確保計量技術監督工作有效開展。

需在省電力公司、市供電公司設立各專業的技術監督員,在測量設備使用部門設立技術監督員,按照計量體系要求有效開展工作。

2.1.7 查詢

測量設備檔案應能根據各個字段(包括單一字段及字段組合),如設備類別、設備廠家、設備型號、設備編號、運行時間等信息進行查詢、統計,并生成表格輸出。

2.1.8 技術監督報表管理

部門技術監督員通過測量設備送檢、室內檢驗、現場運行和輪換等情況匯總,對測量設備送檢率、檢驗合格率、現場故障率、輪換率進行分析,為技術監督結果評價和新設備招標評價提供依據。

2.2 管理模塊的實現要點

2.2.1 測量設備計量編號唯一性

測量設備的唯一性編號和功能位置編碼,采用省電力公司大生產平臺中的統一編碼規則;測量設備分類采用國家電網公司固定資產分類目錄中的測量設備分類明細,使雜亂無章的信息有章可循,且具有唯一性和可重用性。

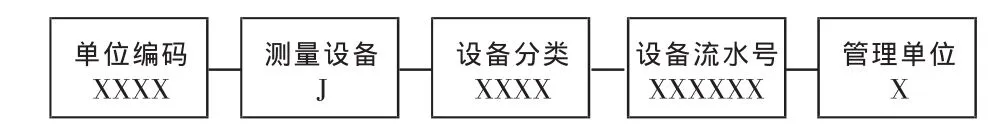

(1)編號規則

設備編碼共16位,分5層,各層分別代表以下內容:

(2)使用規定

測量設備的計量編號由客戶服務中心統一發放,各使用部門不得自行編制。新購測量設備驗收合格后,由客戶服務中心發放計量編號。測量設備報廢后,原計量編號隨設備一起報廢。供電公司所屬的變電站電量變送器、配電盤指示儀表等在線安裝電測儀表,其部門名稱由客戶服務中心代碼表示。

(3)代碼表

編碼結構的第1-4位代表設備所屬的單位編碼,用4位數字表示。

編碼結構的第5位代表設備種類。

編碼結構的第6-9位代表設備類型,其中:第6位為設備類別(可用字母);第7位為設備種別(可用字母);第8-9位為設備型別(可用字母)。

編碼結構的第10-15位代表設備流水號,用6位編碼表示。報廢設備的流水號將不再使用,以免發生錯誤。

編碼結構的第16位代表設備的管理單位,用1位編碼表示(可用字母)。

例如:5300J41080000011表示是紹興供電公司客戶服務中心的第000001只交直流伏安表,其中5300為紹興供電公司;J為測量設備;4為電磁類;1為電壓種類;08為交直流伏安表;000001為編號;1為客戶服務中心。

2.2.2 檢測設備接口功能定義

根據目前測量設備的類型來定義數據接口,做到與外部檢定設備無關,任何廠家的設備,只要被試品類型相同,均可通過接口上傳數據。

(1)接口標準

系統設計數據接口時采用了基于XML的Web service。Web service技術為各自孤立的異構系統之間進行數據通信提供了統一的接口規范。首先將交換數據按XML文件格式進行數據定義,再采用Web service方式進行數據傳輸。

(2)接口數據標準

所有結論用代碼表示:0=不合格;1=合格。

所有涉及程序判斷或控制的字段,需統一采用標準代碼,如檢定類別、指示儀表類別、接線方式、校驗類別等。

對于不涉及程序判斷或控制的數據,如型號、電壓、電流、廠家、準確度等級等,直接傳送代碼名稱而不傳代碼。

所有的標準裝置編號均為部門或單位的資產編號。

上傳數據中的人員信息不使用名字,而是使用系統帳號,在上傳數據中如果有多個人員信息,系統僅對第一個人進行權限驗證,其他如測試人、復核人等不進行權限驗證,但要驗證上傳的帳號是否在系統中存在。

電測儀表檢定接口支持出庫時不掃描的情況。此時檢定接口上傳的數據應保證有申請編號,使系統能夠將相應表計對應到工作單中,否則系統將返回找不到檢定任務的錯誤信息。

所有的數值可不帶單位,比如溫度數據,300即可,而不必采用300℃。

當網絡不通時,如校驗臺在未下載基礎信息的情況下完成表計檢定,當網絡重新連通后,校驗臺可通過條形碼等編號調用接口,補全相應信息,再按照標準格式返回系統。

3 需要解決的問題

在系統實際應用中,大部分設備都已實現了與系統的完美對接,其準確性和可靠性也得到了驗證。但部分儀表檢定尚未實現微機化,受現有標準器具和計量器具的限制,各部門和單位正在積極開發對應的自動檢定設備和軟件,以減少人工干預的影響。例如,2012年紹興供電公司針對指針式萬用表,已研制出通過圖像識別實現全自動檢定的功能;2013年,紹興供電公司針對直流單臂電橋,開始研制通過數字微伏計替代傳統檢流計,實現智能檢定等等。以上都是本系統未來需進一步發展的目標和方向。

4 結語

計量技術監督和設備管理系統根據國家電網公司三集五大的管理要求,緊密結合計量技術監督與設備管理的現狀,針對目前測量設備管理職責不夠清晰、部分測量設備游離于體系之外等問題,提出了可行的解決途徑,為計量管理標準化建設提供依據,并提升測量設備的管理水平,使所有測量設備納入管理系統,實現了檔案信息的完整、規范,實現了量值的準確、可靠傳遞,確保設備檔案的準確性和設備的健康狀況。由于檢定數據通過接口自動上傳,避免了人工干預,確保了數據的真實性、安全性和完整性,可提高工作效率30%以上。系統還便于各級技術監督人員實時統計、分析本單位測量設備的使用和運行情況,發現問題可以及時進行監督、指導,也便于決策層及各級領導全面了解和掌握儀器、設備狀況,有助于提高設備的使用率、完好率。

[1]崔怡,王潤孝,羅志清,等.大型制造企業網絡化計量管理系統[J].計量技術,2004(9)∶50-53.

[2]JJF 1051-2009計量器具命名與分類編碼技術規范[S].北京:中國標準出版社,2009.

[3]曹國昌,楊世元,竇仁鵬,等.基于ISO 10012的計量管理信息系統設計[J].計量技術,2007(09)∶58-60.

[4]蔡惠.CIMS環境下計量檢測與信息管理集成系統的研究[D].廣東工業大學,2000.

[5]劉殿英,王守存.建立有效的計量信息管理體系[J].石油工業技術監督,2003(9)∶30-31.

[6]盛勝利.計量器具的檢定校準與網絡化管理系統[J].計量技術,2008(10)∶60-62.