準噶爾盆地西北緣五八區二疊系佳木河組火山巖儲層物性特征研究

劉明軍

(油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室(長江大學),湖北 武漢430100)

袁述武,解克萍,溫偉

(中石油新疆油田分公司第二采油廠,新疆 克拉瑪依834000)

陳開研,梅華平

(油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室(長江大學),湖北 武漢430100)

五八區位于準噶爾盆地西北緣西部隆起帶上,包括紅車斷階帶、克-百斷裂帶和中拐凸起。五八區二疊系佳木河組發育有火山巖,并伴有正常碎屑巖及過渡型的火山碎屑巖。研究區火山巖存在大量溶蝕和裂縫,儲層物性比較好,目前在火山巖中也已經發現大量的油藏[1]。前人對五八區火山巖的巖相、儲層類型等已有了一定的研究。但是研究區火山巖巖性復雜,孔縫類型多樣,儲層的控制因素多樣等因素使得該區火山巖儲層特征研究工作受到制約。筆者在前人研究的基礎上,使用詳實的資料,運用多種研究方法,對五八區佳木河組火山巖儲層特征進行探討,為尋找火山巖油氣藏及開發火山巖油氣藏提供借鑒。

1 火山巖相及巖石類型

研究區的火山巖多沿斷裂分布,火山以裂隙式火山為主,也零星分布有中心式火山。研究區以噴溢相、爆發相、再搬運火山碎屑巖相為研究重點[2-4]。

噴溢相指火山噴發過程中巖漿熔體從地下深處以火山通道上升至地表,自火山口向外溢流,最終冷凝沉積于火山斜坡處。噴溢相的巖石類型有安山巖、流紋巖、玄武巖等熔巖,研究區以安山巖為主。噴溢相分為上部亞相和下部亞相[3-4]。上部亞相多為氣孔型熔巖,孔隙類型以原生的氣孔為主,但氣孔的連通性較差,屬于中孔特低滲儲層。下部亞相的熔巖氣孔不發育,但裂縫較發育,多為中低孔高滲儲層。

爆發相是火山爆發的火山碎屑物、火山灰在地表堆積而成,巖性以凝灰巖為主。爆發相分為熱碎屑流亞相和熱基浪亞相[4-6]。熱碎屑流亞相以巖屑、晶屑凝灰巖為主,可見不明顯的正韻律,基質支撐,溶蝕發育。熱碎屑流亞相發育粒內溶孔、粒間溶孔,可作為良好的儲集相帶。基浪亞相以晶屑、玻屑凝灰巖為主,相對致密,儲集物性差。

再搬運火山碎屑巖相是火山巖與沉積巖的過渡相,為距離火山口較遠處的邊緣相帶沉積。以沉凝灰巖和沉火山角礫巖為主,多呈現正韻律[3、5]。沉凝灰巖致密,缺少次生溶孔,難以形成有效儲層。沉火山角礫巖以粒內、粒間溶孔為主,也發育裂縫,作為良好的儲集空間。

2 火山巖儲層空間類型

2.1 孔隙類型

孔隙是該區火山巖儲層的重要儲集空間之一,按其成因可將火山巖的孔隙分為原生孔隙和次生孔隙2大類[7-10](見表1)。

表1 五八區二疊系孔縫類型

熔漿在噴出地表冷凝過程中,易產生大量的氣孔、收縮孔和收縮縫[8-10],但該類孔縫連通性差。在火山碎屑巖中,巖石顆粒在壓實作用下起支撐作用,使顆粒間殘留原生孔、縫,該類孔縫相對來說連通性好,儲集性能強[9]。

溶蝕作用使火山巖顆粒及顆粒間的填隙物或礦物晶體遭受溶蝕,改造巖石的原生孔隙結構[9],很大地提高儲層的儲集性能。

2.2 裂縫類型

在火山巖的熔巖儲層中,裂縫是最重要的儲集空間類型[10]。冷凝收縮縫和隱爆裂縫是在巖漿冷凝過程中形成,可以將原生的氣孔、收縮孔等連通起來,形成油氣儲集空間。構造裂縫改變巖石中的孔隙結構,大大地提高儲層的儲集性能,對儲層的貢獻最為明顯[9-12]。火山巖在成巖過程中經受風化剝蝕及流體淋濾等作用影響,會產生大量風化裂縫、溶蝕裂縫,對火山巖儲層的物性也起到改善作用[13-14]。

3 火山巖儲層控制因素

3.1 巖相和巖性

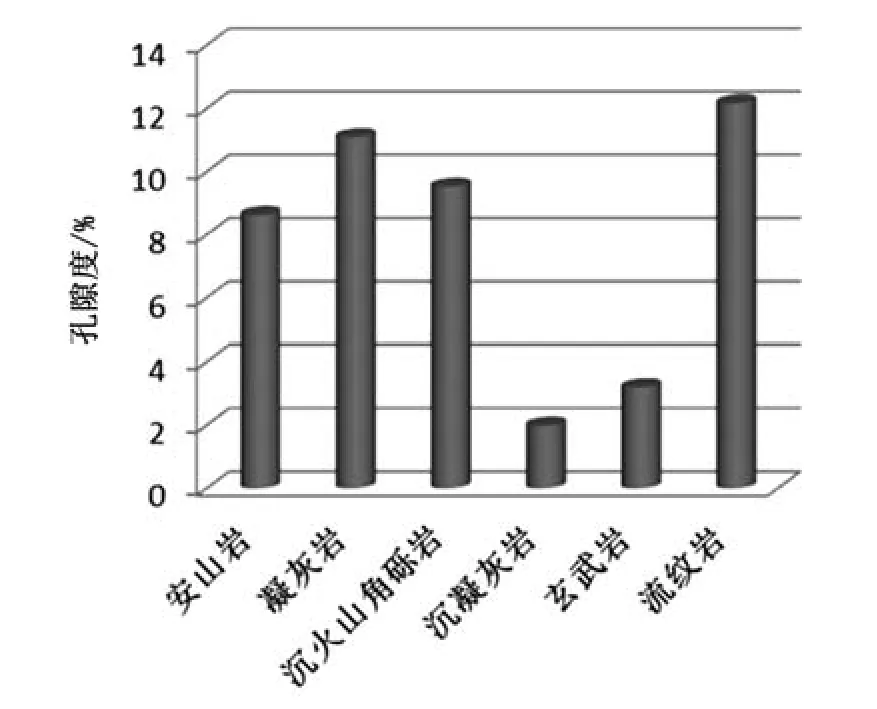

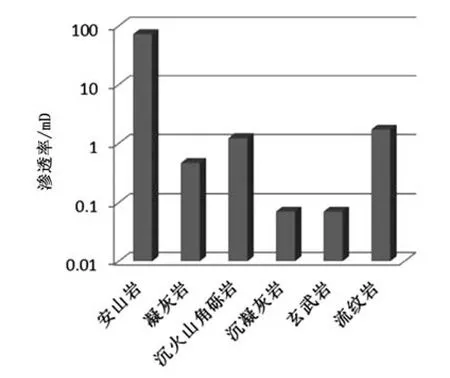

火山巖相決定了火山巖的巖石類型,巖性是影響火山巖儲層好壞的直接因素,無論是原生孔隙還是次生孔隙,在一定程度下均受巖性的影響[15-17]。通過對工區內473個巖心樣品的孔隙度和滲透率資料進行分析,繪制了不同巖性的物性圖(見圖1~圖2)。

該區佳木河組玄武巖、安山巖以及流紋巖中主要發育的原生孔隙類型為大小不等的氣孔、杏仁殘余孔、晶間晶內溶孔等,孔隙度相對較高。流紋巖和安山巖發育有構造縫、溶蝕縫、風化縫等裂縫,使其滲透性能好;凝灰巖和沉火山角礫巖的粒內溶蝕孔隙、晶間溶蝕孔、晶間溶蝕孔等比較發育,孔隙度值相對高;沉凝灰巖與玄武巖溶蝕和裂縫都不發育,導致孔滲性能比較差,含油性相對較差。

圖1 各巖性孔隙度均值直方圖

圖2 各巖性滲透率均值直方圖

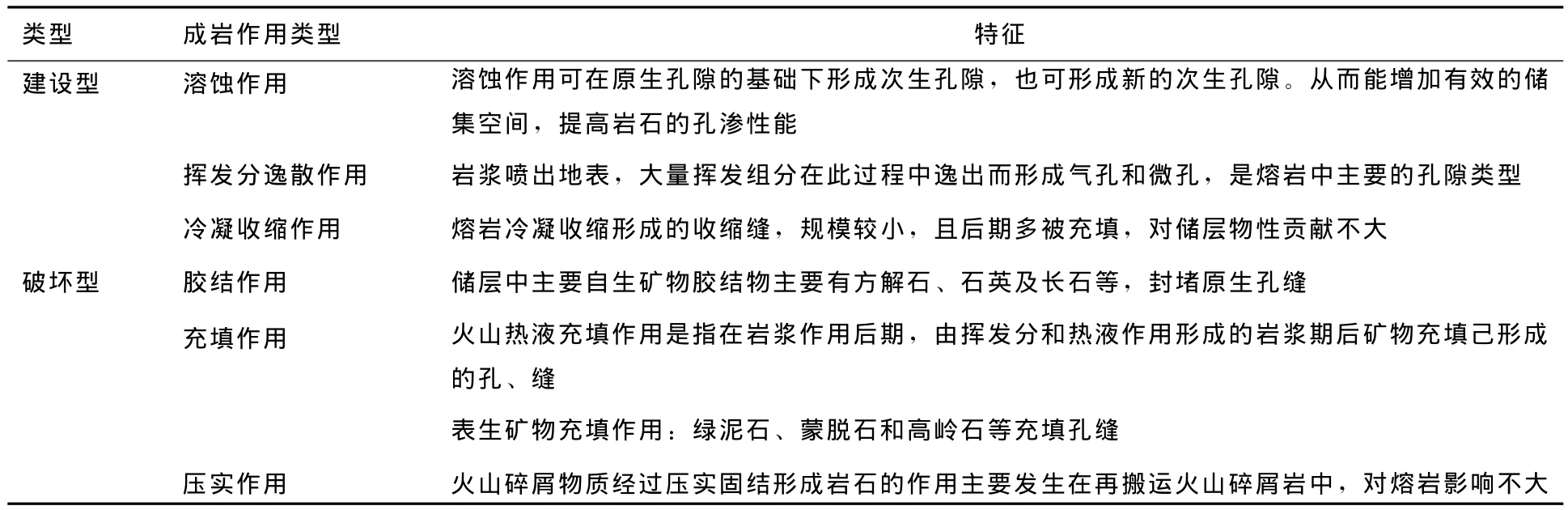

3.2 成巖作用

研究區的火山巖的成巖作用主要有溶蝕作用、冷凝收縮作用、揮發分逸散作用等(見表2)。對火山巖儲層貢獻最大的成巖作用是溶蝕作用。溶蝕作用使巖石形成次生孔隙,從而能增加有效的儲集空間,提高巖石的孔滲性,對火山巖儲層起著積極的改造作用[19-20]。膠結作用、充填作用和壓實作用將火山巖儲層中的孔縫膠結和充填,使得火山巖儲層的孔隙度和滲透率降低。

表2 火山巖成巖作用類型及特征

3.3 構造作用

后期的構造作用使得該區出現多期構造裂縫出現,構造裂縫是改善該區火山巖油氣儲滲性能的重要作用之一[21],對油氣的運移與聚集發揮著重要的控制作用。克007井3069.00~3079.00m的安山巖裂縫發育,巖心破碎。該段安山巖儲層平均孔隙度為5.96%,而裂縫張開未準確測得滲透率,日產油量27.18t,日產氣量0.225×104m3。由此可見,裂縫對于改善火山巖儲層質量起著重要的作用。

4 結論

1)研究區佳木河組噴溢相的上部亞相為氣孔型熔巖,但氣孔連通性差;下部亞相為裂縫性熔巖,滲透率很高,物性較好;熱基浪亞相以晶屑玻屑凝灰巖為主,相對致密,物性差;熱碎屑流亞相主要為巖屑、晶屑凝灰巖,溶蝕較發育,物性較好;再搬運火山碎屑巖亞相的沉火山角礫巖可形成溶孔及裂縫,物性相對較好。火山巖的有利相帶有下部亞相、熱碎屑流亞相和再搬運火山碎屑巖亞相。

2)佳木河組安山巖和流紋巖的物性比較好,因為這2類火山巖的裂縫比較發育、滲透性比較好;凝灰巖和火山角礫巖的粒內溶蝕孔隙、晶間溶蝕孔、晶間溶蝕孔等比較發育,孔隙度相對高,但由于缺少裂縫,使其滲透率相對較低。因此,準確地對火山巖裂縫預測,尋找裂縫發育帶可作為火山熔巖勘探的一個重點。

3)火山巖儲層的主控因素包括巖性、火山巖相、成巖作用及構造作用。火山巖相控制火山巖巖性,巖石類型決定了孔隙和裂縫的類型,進而決定火山巖儲層物性的好壞。安山巖、凝灰巖、沉火山角礫巖的儲層物性較好,且溶蝕作用和構造裂縫在其中起著重要作用。

[1]呂錫敏,譚開俊,姚清洲,等.準噶爾盆地西北緣中拐—五八區二疊系天然氣地質特征 [J].天然氣地球科學,2006,17(5):708-710.

[2]Manville M Németh K,Kano K.Source to sink:A review of three decades of progress in the understanding of volcaniclastic processes,deposits,and hazards[J].Sedimentary Geology,2009,220(3):305-329.

[3]閆林,胡永樂,冉啟全,等.松遼盆地徐家圍子斷陷興城地區營城組-段火山巖特征及火山噴發模式 [J].天然氣地球科學,2008,19(6):821-825.

[4]沈艷杰.松遼盆地營城組火山碎屑巖:相·結構·應用 [D].長春:吉林大學,2012.

[5]顏耀敏,王英民,祝彥賀,等.準噶爾盆地西北緣五八區佳木河組含火山巖系沉積模式 [J].天然氣地球學,2007,18(3):376-379.

[6]耳闖,王英民,劉超,等.火山巖相類型、特征和巖相-地震相響應關系——以準噶爾盆地克百地區佳木河組為例 [J].大慶石油地質與開發,2010,29(4):1-6.

[7]劉豇瑜,郗愛華,冉啟全,等.準噶爾盆地滴西地區石炭系火山巖儲層次生孔隙的巖相學特征及主控因素 [J].巖性油氣藏,2012,24(3):51-54.

[8]鄭曼,李建忠,王立武,等.松遼盆地長嶺斷陷營城組火山巖儲集空間特征及演化 [J].巖石學報,2010,26(1):135-140.

[9]譚開俊,張帆,趙應成,等.準噶爾盆地西北緣火山巖溶蝕孔隙特征及成因機制 [J].巖性油氣藏,2010,22(3):22-24.

[10]匡立春,呂煥通,薛晶晶,等.準噶爾盆地西北緣五八開發區二疊系佳木河組火山巖儲層特征 [J].高校地質學報,2008,14(2):164-171.

[11]黃薇,邵紅梅,趙海玲,等.松遼盆地北部徐深氣田營城組火山巖儲層特征 [J].石油學報,2006,27(S):47-51.

[12]王偉鋒,高斌,衛平生,等.火山巖儲層特征與油氣成藏模式研究 [J].地球物理學進展,2012,27(6):2478-2491.

[13]蘭朝利,王金秀,楊明慧,等.低滲透火山巖氣藏儲層評價指標芻議 [J].油氣地質與采收率,2008,15(6):32-34.

[14]王仁沖,徐懷民,邵雨,等.準噶爾盆地陸東地區石炭系火山巖儲層特征 [J].石油學報,2008,29(3):350-355.

[15]黃亮,彭軍,周康,等.火山巖儲層形成機制研究綜述 [J].特種油氣藏,2009,16(1):1-5.

[16]李偉,何生,譚開俊,等.準噶爾盆地西北緣火山巖儲層特征及成巖演化特征 [J].天然氣地球科學,2010,21(6):909-915.

[17]郭克園,蔡國剛,羅海炳,等.遼河盆地歐利坨子地區火山巖儲層特征及成藏條件 [J].天然氣地球科學,2002,13(3/4):60-66.

[18]王偉鋒,高斌,衛平生,等.火山巖儲層特征與油氣成藏模式研究 [J].地球物理學進展,2012,27(6):2478-2491.

[19]高有峰,劉萬洙,紀學雁,等.松遼盆地營城組火山巖成巖作用類型、特征及其對儲層物性的影響 [J].吉林大學學報(地球科學版),2007,37(6):1254-1256.

[20]吳志雄,王惠,湯智靈,等.準噶爾盆地西北緣中拐-五八區石炭系-二疊系火山巖儲層控制因素分析 [J].天然氣地球學,2011,22(6):1033-1039.

[21]吳曉智,蔣宜勤,李佰華,等.準噶爾盆地西北緣中拐-五八區佳木河組儲層主控因素及發育區預測 [J].新疆地質,2010,28(2):174-179.