海南島南渡江河口動力沉積模式①

謝華亮 戴志軍 吳 瑩 陳 煒 林益帆 魏 穩 葛振鵬 高近娟

(1.華東師范大學河口海岸學國家重點實驗室 上海 200062;2.交通運輸部天津水運工程科學研究院 天津 300456;3.烏特列支大學海洋與大氣研究所 荷蘭 烏特列支 3584CC)

0 引言

河口位居陸海相互作用的敏感地帶。作為重要的灘涂和水運資源中心,河口一直是人類聚居和活動的重要場所。然而,由于人類活動的影響不斷加強,由此疊加在耦合多變的徑流、潮汐和波浪等各種過程上,致使河口的沉積演變機制日趨復雜,并形成了不同類型的河口沉積模式[1,2]。考慮到河口變化過程的迅速多變,河口地貌和沉積特征對外在驅動作用的響應極其敏感,河口或三角洲已成為深入理解當前全球面臨的氣候變化、海洋環境生態演變和高強度人類活動效應等的理想研究載體[2]。近年來不少學者對河口區域的地貌變化及泥沙運動和周邊水域水動力特征進行了調查和研究,如Galloway[2]提出了河流、潮汐和波浪控制的河口分類;同時期以 Wright et al.[3,4]為代表對以波浪作用為主的河口進行過專門研究。Dalrymple et al.[5]建立了河口—三角洲發育類型的連續譜系;Walsh et al.[6]劃分出入海河流泥沙擴散體系的5種基本類型。國內亦對河口的研究主要集中在長江河口、黃河河口以及珠江河口等大型河口,戴志軍、李春初等[7,8]則對國內外河口進行了總結。就南渡江河口而言,則多集中在其動力特征[9]、沿岸泥沙轉運[10]、波浪作用下的海岸演變分析[11]、近幾十年三角洲沖淤變化及主控因素[12]等。但較少涉及河口動力沉積過程。本文以南渡江河口濱海海域的表層沉積物資料為基礎,結合粒度特征與河口過程分析,利用經驗正交函數(EOF)技術探討該河口的動力沉積模式及其控制因素,這對深化南渡江河口的研究以及河口開發與保護能提供科學理論認識。

1 研究區域概況

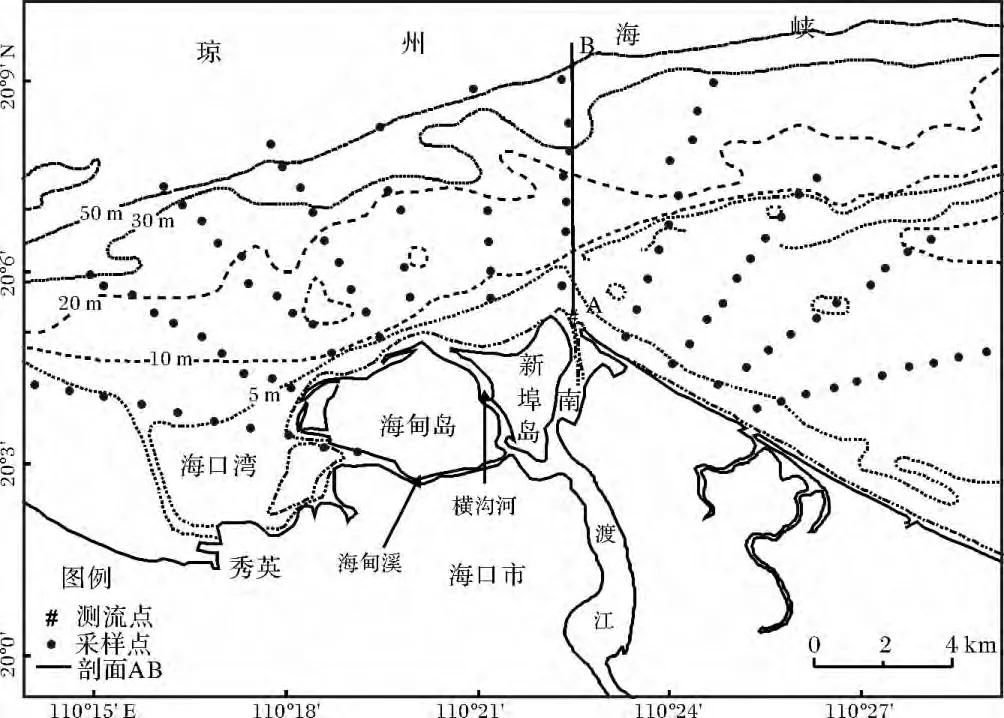

南渡江河口位于海南島北部、海口灣的東側,屬于南渡江河流的尾閭。該河口是我國熱帶地區唯一開口向北的河口,而南渡江是海南島最大的河流,屬于為山區性河流,河流徑流豐富,多年平均徑流量68.2×108m3。南渡江河流因新埠島、海甸島而形成三口入海的局勢,其中北支干流和西北支橫溝河注入瓊州海峽,西支海甸溪注入海口灣(圖1來自海軍航海保證部出版海圖,原圖比例尺1∶150 000)。南渡江河口的分流河道中,每年約70%的水沙是通過干流河口排泄入海,橫溝河口占30%左右,海甸溪的水沙則表現為凈進[9,10]。

圖1 研究區域和采樣點位置Fig.1 Study area and sediment sampling locations

此外,研究區處于熱帶季風北緣,風向和風速具有顯著的季節性變化,夏季為S—SE風,風速較小,冬季盛行NNE—ENE風,風速較大。受風的季節性影響,海域波浪以風浪為主,其頻率為86%,顯著特征是周期短,平均周期在4 s以內,NE向波浪為優勢波浪,季節性變化顯著,區域的平均波高為0.6 m,河口地區的多年平均潮差1.21 m,為不正規日潮混合潮[13]。由于南渡江三角洲地區近岸坡度較陡,入射波可傳播到近岸線處才破碎,故波能主要集中在岸線附近,這對河口地貌形態發育與演變具有較強的驅動作用[11,12]。

2 材料和方法

2.1 樣品采集與處理

為較全面和系統的研究南渡江河口的動力沉積特征,課題組在河口布設11條斷面,每條斷面采集樣品5~11個,覆蓋河口自0 m水深到75 m水深,大概160 km2的范圍。樣品于2011年8月4日至8月7日采用蚌式采泥器采集,共99個表層沉積物樣,采集厚度 5~10 cm(該區平均沉積速率為 1.43 cm/a[12])。樣品在實驗室內均勻取10 g左右放入50 mL燒杯中,加10 mL濃度10%雙氧水去除有機質并靜置24小時,隨后加入10%鹽酸10 mL去除碳酸鈣物質后,再加入10 mL偏磷酸鈉溶液經超聲波震蕩使樣品充分分散后,采用激光粒度分析法進行分析,儀器采用英國Malvern公司生產的MasterSizer 2000型激光粒度儀(測量范圍0.02~2 000 μm,重復測量相對誤差小于3%),再利用儀器配套軟件導出粒度分布數據。同時根據美國地球物理學會(AGU)泥沙分類標準[14]對沉積物進行粒度分類;對所有樣品均采用McManus矩法參數公式計算沉積物的粒度參數,即平均粒徑(Mz)、分選系數(Sσ)、偏態(Sk)和峰態(Kg)[15],分析沉積物樣品的總體特征;沉積物的分類則利用砂、粉砂和黏土的百分含量做標準進行命名[16],測流點(圖1)數據來源于海南省海洋規劃設計研究院在2006年5月進行的25小時實測流速資料。

2.2 經驗正交函數分析(EOF)

經驗正交函數分析方法(EOF),也稱特征向量分析(Eigenvector Analysis),是一種從20世紀早期開始發展起來用于分析矩陣數據中的結構特征,提取主要數據特征量的方法。Lorenz在20世紀50年代首次將其引入氣象和氣候研究[17],它的優點是不受空間站點、地理位置、區域范圍的限制,其收斂速度快,能濃縮資料的信息量,簡化數據處理過程,前幾個主模態不僅集中并提取了場的主要信息,而且反映一定的物理學意義,具有良好的效果。EOF分析方法的具體計算步驟為:

設有實測粒度數據序列Pij(i=1,2,3,…,m;j=1,2,3,…,n);m為空間觀測點數,n是粒度分級序列的長度。

(1)對要進行分析的數據進行數據預處理,標準化處理后得到一個數據矩陣Xm×n。

(2)計算相關系數陣

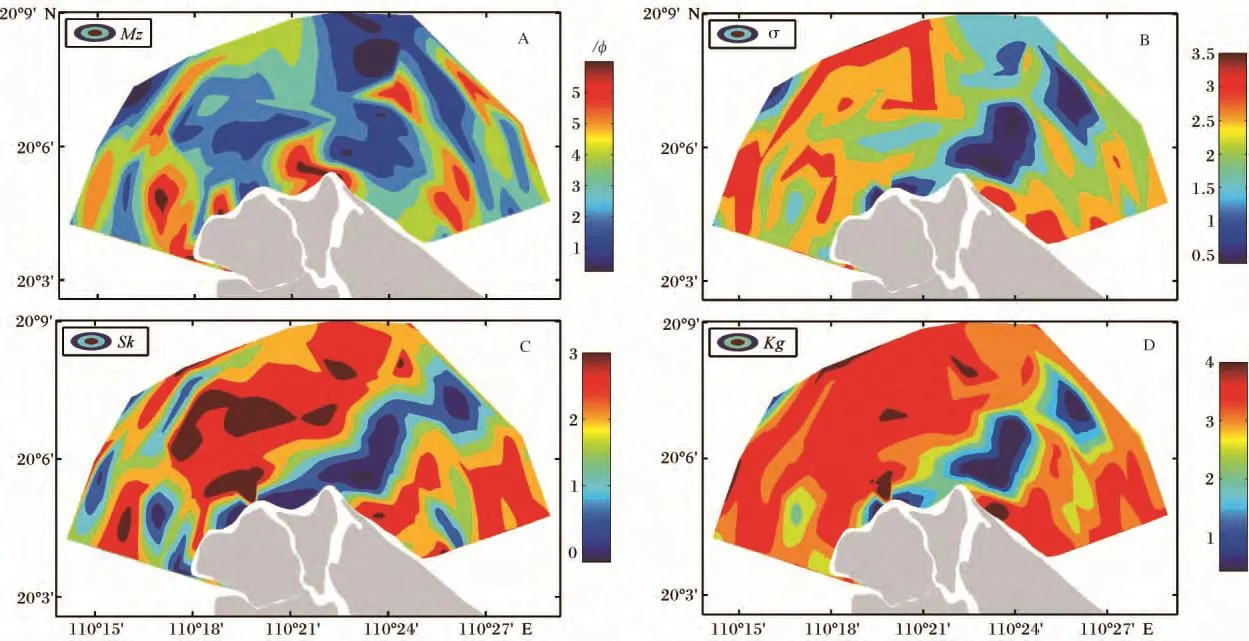

(3)用雅可比方法做旋轉變換求矩陣Cm×m的特征根λi和空間特征向量Vm×m。一般將特征根λ按從大到小順序排列,即λ1>λ2>λ3>… >λm≥0。每一個特征根對應一列特征向量值,也稱EOF,λk對應的特征向量值稱第k個EOF模態,即EOFk=V(∶,k) 。

(4)將EOF投影到矩陣X上,就得到所有空間特征向量對應的特征權重或時間特征函數,即,

(5)求取每一個模態對原始場的相對貢獻率

求取累計貢獻率

如果前k個模態的累計貢獻率βk超過了85%,那么這前k個模態便能大致反映原始場的主要信息[18]。

本研究中,實測數據矩陣為99×13,即共有99個表層沉積物樣品,每個樣品分成13個粒級。

2.3 河口噴射流計算

河口過程實際上是河口輸出的水流與海洋動力條件之間的相互作用過程。河口出流的擴散形式在不同程度上受波浪和潮流作用的影響[3]。南渡江河口在洪季時節,強勁的洪水徑流流速較大,大量的泥沙輸出口外,在口門以湍流噴射流態沖向口外,并在口外迅速擴散。而對均質水體來說,水流結構取決于慣性力和黏滯力之比,即雷諾數為:

上式中u0為口門平均流速,h0和b0則分別為口門深度和半寬度,ν是運動黏滯系數,此處ν取0.8×10-6m2/s。根據 Pearce 研究[19],Re>3 000 時為完全湍流噴射。

河口噴射流從河口噴射出去后,可以分成起始段和主體段,起始段的流速較大,較能反映噴射流的強度。起始段的長度采用公式[20]:

進行計算。

射流半寬度be計算公式為

3 結果

3.1 沉積物類型分布

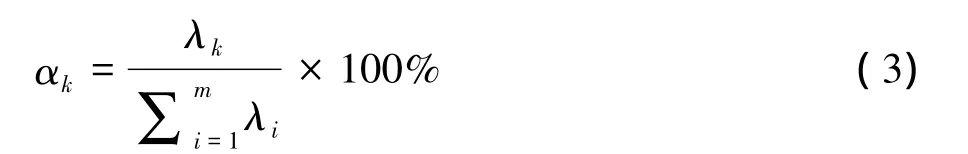

沉積物類型及區域分異綜合反映了動力、泥沙顆粒性質和地貌沖淤狀態對沉積過程的影響,并能在較大程度上反映區域底床的沉積變化過程。基于此,根據粒度分析結果,繪成表層沉積物類型分布和謝帕德三角圖示(圖2)。由圖2可知,南渡江河口海床表層沉積物共有5種類型,所有沉積物樣中,砂占48%,分布最為廣泛,粉砂質砂占29%,其余為黏土質粉砂、砂—粉砂—黏土、砂質粉砂,含量分別為12%、7%、4%,這與我國長江[21]和黃河[22]河口地區的表層沉積物存在明顯差別。沉積物中,砂主要分布在南渡江河口向海方向10 m等深線以深區。沉積物類型整體由陸向海差異明顯,而且沉積物類型的粗細變化呈自東向西延伸的趨向,研究區域中部位置沉積物類型較東、西部區域要粗,砂含量居多。

3.2 粒度參數分布

圖2 南渡江河口表層沉積物類型及三角分類Fig.2 Classification and triangular diagram of surface sediment of the Nandujiang Estuary

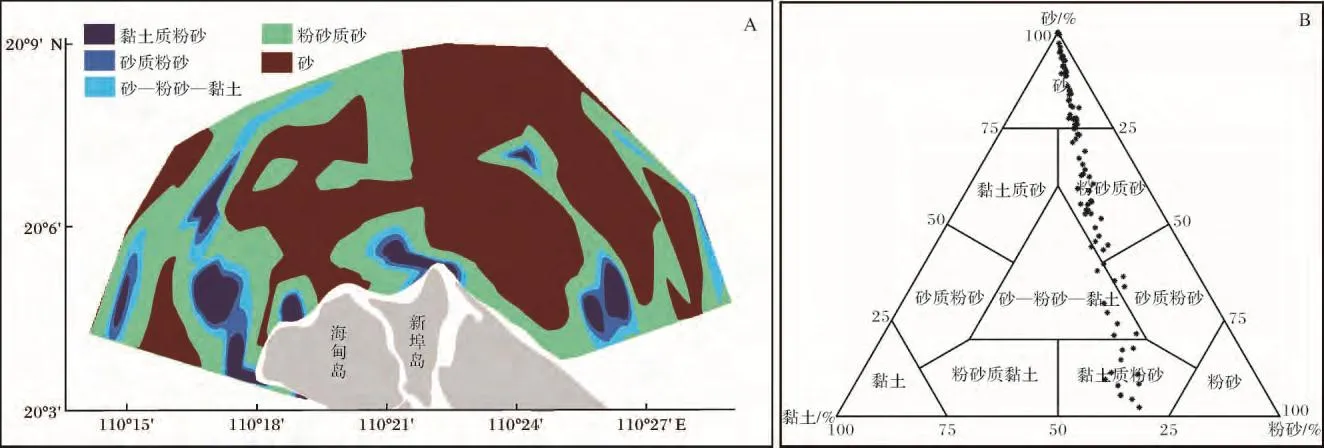

表層沉積物粒度特征受水動力條件、地貌類型及物源等控制,隱含了豐富的沉積動力變化條件以及沉積物運移等方面的重要信息,粒度參數主要反映沉積物來源和沉積環境[23]。將各表層沉積物的四種粒度參數分布繪制圖3。據圖3A顯示,南渡江河口表層沉積物的平均粒徑 Mz分布范圍為 0.26~7.18 φ,平均值為 3.53 φ(0.087 mm),總體泥沙顆粒較粗,其中海口灣內泥沙粒徑較小,顆粒較細。采樣區域內,泥沙粒徑存在明顯差異,總體上河口干流以及橫溝河口水流擴散所處位置沉積物粒徑較海甸溪出海口及其河口東、西部海岸要粗,這與沉積物組分含量分布結果一致。表層沉積物的分選系數(σ)介于0.48~3.33之間,所采集的沉積物中約70%樣品分選性差(σ介于 2.0~4.0 間),有 19 個樣品屬分選較差(σ 介于 1.0~2.0間),占19%,其余為分選較好、好和中等,總體上以分選差為主,分選性較好的區域主要集中在距南渡江干流河口1 km到3 km范圍(水深大致在5~20 m之間),即采樣區域的中部,而河口東部、西部以及瓊州海峽所處位置沉積物的分選系數較大,分選性差。此外,所有樣品的偏態(Sk)值均為正值,整個區域呈正偏,反映了沉積物具有以陸源物質為主的性質,表明沉積物樣品粒徑偏粗,以粗顆粒為主,形成一條明顯的NE—SW向分隔帶,分隔帶以東和以西偏態值均較大。峰態(Kg)的分布情形大致等同于偏態分布,大部分峰態呈尖銳的形態(圖3D),同時,峰態值較小區域內,粒徑較粗,分選性較好,偏態值也較小。

圖3 沉積物粒度主要參數Fig.3 Characteristics of grain-size parameters in sediments

3.3 EOF分析結果

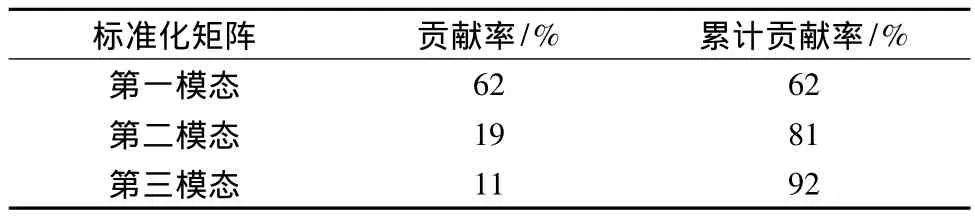

由南渡江河口表層沉積物樣品粒度數據標準化處理后的99×13矩陣,經EOF方法分析,將其前3個特征值的貢獻率及其累計貢獻率繪制成表1。

從表1中看出經EOF分解后的前3個特征值的累計貢獻率為92%,已經超過了85%,從而前3個模態基本涵蓋了泥沙運輸的主要信息,在此繪出特征權重和空間特征向量分布圖(圖4)。

表1 EOF分析的前3個模態貢獻率及其累計貢獻率Table 1 Associated contributions of the first three modes by EOF analysis

第一模態的貢獻率為62%,反映了研究區河口沉積物的主要沉積特征。據圖4A,極細黏土至極細砂的范圍以及極粗砂粒徑特征權重為負值,細砂、中砂和粗砂粒級為正值,權重值最大的粒級是中砂。結合平均粒徑變化圖(圖3A),相應的第一模態的空間特征向量系數(圖4B)表明,第一模態的空間特征向量分布中的正值部分恰為平均粒徑較粗的區域,而粒徑較細區域的空間特征向量為負值;同時,正值部分的區域覆蓋范圍明顯大于負值覆蓋區,呈明顯扇形狀,10 m等深線以深至瓊州海峽區域則基本均為正值。鑒于南渡江河流為山區性河流,其徑流挾帶的泥沙顆粒即使進入河口分區,顆粒成分亦較粗,而瓊州海峽內的沉積物運移主要受控于強勁的潮流作用,沉積物主要以中砂、粗砂為主[24],因此第一模態代表河流徑流和潮流作用為主的河口沉積類型。

第二模態的貢獻率為19%,表征河口沉積類型的次要模式。由圖4C中,特征權重曲線有兩個正的峰值,即分別為極細粉砂和中砂。主要表現在:粗黏土至中砂的范圍為正,其余粒徑成分為負值,圖4D空間特征向量分布有與等深線平行的趨勢。考慮到波浪在近岸破碎后導致近岸泥沙懸浮和推移都比較激烈[9],平均波高0.6 m的波浪擾動水深在10 m以淺[11]。此外第二空間特征向量在10 m以淺的區域,即主要在岸線附近為正值,因此第二模態主要反映了波浪作用為主的沉積類型。

第三模態的貢獻率為11%,特征權重主要表現在:自粗粉砂至中砂部分、極粗砂為正值,而低于粗粉砂的粒徑成分基本為負值,粗砂亦為負值,對應的空間特征向量除河口東部部分海岸外,大范圍區域都為負值,即該模式下的沉積物主要是以粗砂為主。而在采樣前夕,2011年7月29日第8號強熱帶風暴“洛坦(Nock-ten)”在海南文昌市龍樓鎮登陸,自東向西影響全島,即在臺風的影響下,河口東部海區細顆粒的物質被大規模的輸送到河口以西區域,導致東部海區沉積物顆粒明顯變粗(圖3A),而西部海區的物質普遍變細,因此,第三模態很可能反映了臺風等瞬時的強動力作用控制的沉積類型。

4 討論

4.1 動力環境對沉積物變化的影響

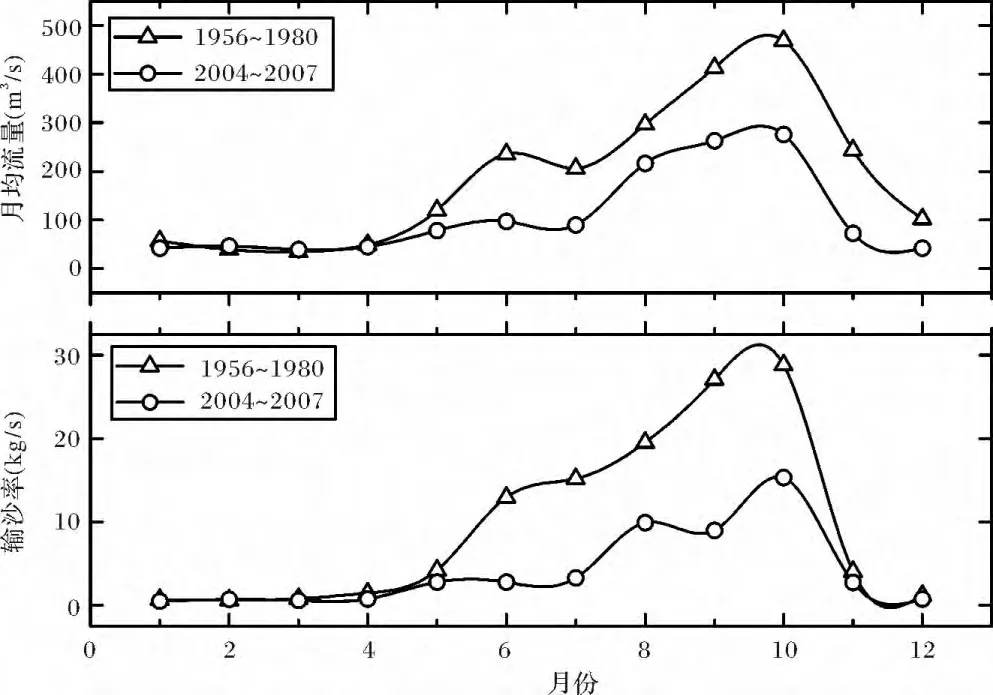

南渡江為山區性河流,在洪季將攜帶大量粗顆粒的物質入海,據圖5南渡江下游龍塘站月均流量和輸沙率[10,12]顯示,南渡江的徑流和輸沙季節分配不均,二者均主要集中在洪季,其中洪季徑流量占到全年的80%左右,輸沙占到全年的90%左右。

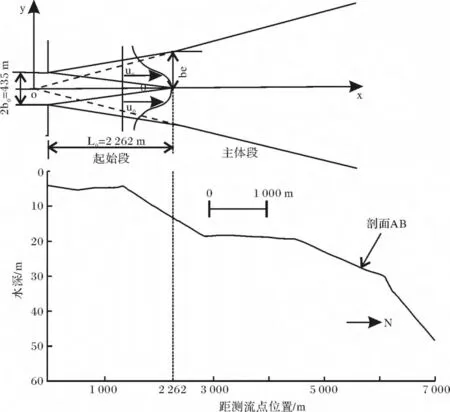

以南渡江干流河口來講,噴射口的平均水深h0為5 m,河口斷面寬度 2b0為 435 m,平均流速0.88 m/s(圖1中測流點流速特征值),將這些數據帶入雷諾數計算公式(5)中得Re值為3.6×107,遠遠大于3 000。因此,干流河口入海徑流為完全湍流擴散。由此繪制南渡江干流河口湍流擴散的概化模式圖(圖6)。起始段為軸向噴射,計算得出的長度L0為2 262 m,噴射流向外大致推進到達15 m等深線位置,此處擴散寬度為697 m。噴射流出流的擴散范圍和干流河口近海區域的粗顆粒沉積分布基本一致。由此可見,在南渡江干流和分支橫溝河入海徑流噴射流的影響下,河流徑流挾帶粗顆粒泥沙進入瓊州海峽,形成明顯兩條粗顆粒分帶(圖3A),并在瓊州海峽東西向潮流作用下,經反復淘選,呈現中部顆粒較東、西部為粗,分選較好的情況。此外,干流河口北向粗顆粒條帶長于橫溝河口北向條帶,這也說明洪季時期干流河口形成更強勁的噴射流;在干流河口—新埠島北部區域,來自南渡江干流和橫溝河口的兩股入海噴射流相互排擠,同時受潮流頂托作用致流速減慢,徑流挾帶的顆粒較細的懸移質部分來不及輸送到外海就在該區域內發生沉降,并在常浪向作用下向西運動,形成偏西向“尖角”狀細顆粒沉積區(圖3A)。海口灣內特別是其東南側沉積物顆粒較細,這與其地處常浪向NE向風浪的波影區以及海甸溪河口較弱的噴射流受漲潮作用頂托有關,故該區域成為細顆粒泥沙的主要沉積環境,海口灣西側近岸主要受波浪、離岸較遠受瓊州海峽強勁的潮流動力作用,導致該區域的沉積物顆粒分布較粗。同時,EOF分析所得三個模態的空間特征向量分布圖(圖4)顯示,海口灣內與南渡江干流及橫溝河口門處特征向量分布情況大致接近,說明了海口灣的泥沙來源與南渡江外泄泥沙有緊密聯系,說明在三角洲近岸存在由東向西的沿岸輸沙,這與前人研究結果相似[10,11,24]。

圖5 南渡江龍塘站1956~1980年和2004~2007年月均流量和輸沙率的變化Fig.5 Monthly runoff discharge and sediment load at Longtang Station between 1956~1980 and 2004~2007

4.2 河口的主要動力沉積模式

在上述計算河口噴射過程中,未考慮潮流與波浪對南渡江干流河口下泄徑流的影響,計算得噴射流起始段到達15 m等深線左右,而南渡江河口水下三角洲向北推進至瓊州海峽邊緣,0~5 m水下地形較為平緩,5 m以下即逼近海峽深槽,尤其在5~20 m間水下地形坡度較大(圖6剖面AB所示),故,結合地形的坡度效應,南渡江河口下泄徑流在自身的重力下將向海推進的更遠。結合EOF分析結果,第一模態表征徑流和潮流共同作用,并以20 m等深線為界較為合理;同時,5~11 m間的三角洲前緣水下斜坡已屬海峽潮流沖刷深槽的槽壁,潮流流速隨著向瓊州海峽方向水深增加而逐漸增大,加之岸坡較陡,波浪一般到近岸才破碎,因此近岸10 m以淺的范圍內波浪起主要作用,即EOF中第2模態表征的波浪作用主要作用范圍在10 m等深線以淺。

圖6 南渡江河口湍流噴射擴散模式Fig.6 The pattern of fully turbulent axial river-mouth of the Nandujiang Estuary

南渡江徑流和輸沙的季節分配不均性,導致南渡江河口的河流動力和波浪動力在時間上錯開,分別在洪、枯季對河口過程和泥沙運動施加不同作用,EOF分析中,波浪作用在三角洲近岸區域,控制著三角洲北部沿岸的泥沙轉運與岸灘變化,對地貌形態發育與演變具有較強的驅動作用,符合波浪作用下塑造的三角洲地貌形態[11]。

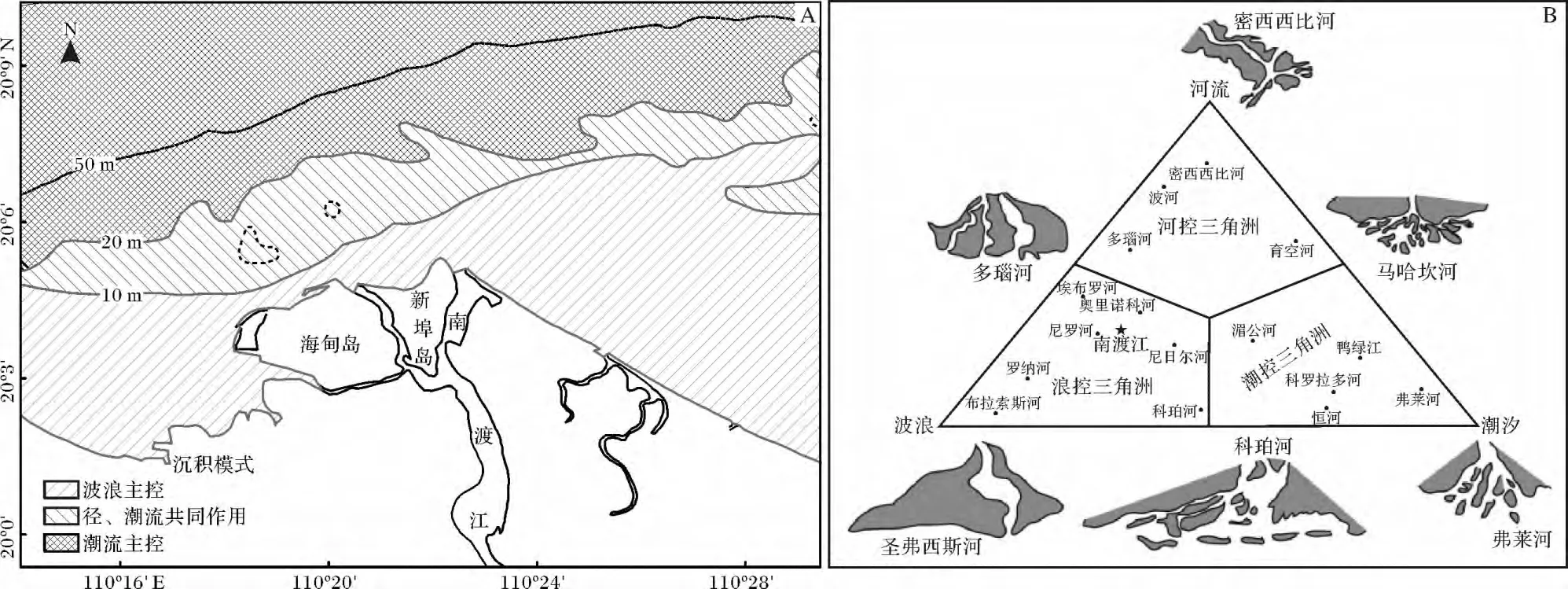

由此,進一步根據徑流、潮流和波浪作用的范圍形勢,可概化南渡江河口的沉積模式(圖7A),如圖在近岸10 m等深線以淺,以波浪作用為主,懸浮和推移都比較激烈,沉積物以粉砂質砂和黏土質粉砂居多;20 m等深線以淺徑流和潮流共同作用,沉積物主要類型是砂和粉砂質砂;20 m等深線以深向瓊州海峽則以潮流作用為主,沉積物類型主要以砂為主。同時,如根據 Galloway[3](1975)提出的三種基本動力作用下的河口三角洲分類圖(圖7B),南渡江河口的發育經歷了河流作用為主到波浪作用為主的過程,其相應的地貌結構和沉積特征具有典型波控型三角洲特征,屬波控河口三角洲。但很顯然,該河口盡管近岸為波浪控制,但由因河流為山區季節性河流以及河口三角洲前緣受往復潮流超過1 m/s的瓊州海峽的“狹管效應”,因而河口的沉積環境又有別于波浪控制的河口沉積類型。故而對于河口的現代沉積環境研究,不僅需要考慮河口近岸的波浪、潮流和徑流的相對作用強弱,更要區分河口的動力,譬如徑流,就具有明顯的洪枯季節性差異,將對河口的沉積環境有著不可估摸的驅動作用。同時需要著重強調的是:地貌因素如南渡江河口通道狹窄地形的影響,致使其出流的效應非常明顯,而海峽的障壁和“狹管效應”,致使河口進入海峽或其邊緣的沉積物明顯變粗。

圖7 南渡江河口沉積模式和三角洲分類圖(B:修改自Galloway,1975)Fig.7 The depositional modes of Nandujiang Estuary and the tripartite classification(B:after Galloway,1975)

5 結論

本文采用粒度參數方法、經驗正交函數(EOF)對南渡江河口濱海海域表層沉積物進行研究,結合河口過程分析,結果表明:南渡江河口濱海海域共有5種沉積物類型:黏土質粉砂、砂質粉砂、粉砂質砂、砂—粉砂—黏土、砂。其中以砂的分布最為廣泛,總體泥沙顆粒較粗;整個區域分選性差異較為明顯,從東向西呈現差—好—差的整體趨勢,同時沉積物偏向以陸源物質為主,峰態多為非常尖的窄峰。河口表層沉積物樣的分布體現出三種沉積模式,其中主要模式為徑流和潮流共同作用的沉積類型,沉積物類型以砂和粉砂質砂等較粗顆粒為主,結合河口噴射流過程分析,兩者大致以20 m等深線為界,20 m以淺為徑流、潮流共同作用,20 m以深向瓊州海峽推進為潮流作用為主的沉積特征,次要模式為波浪作用下的河口沉積類型,沉積物粒徑相對較細,以粉砂質砂為主,作用范圍在10 m以淺的近岸區域;第三模態為臺風短期強動力作用控制的沉積類型,臺風自東向西影響整個海域,以粗砂為主。

References)

1 吳加學.現代三角洲動力沉積過程與沉積體系發育機制評述:以珠江三角洲為例[J].氣候研究快報,2012(1):113-120[Wu Jiaxue.Reviews on sediment dynamics and depositional system in the Modern delta,with a particular emphasis on the Pearl River Delta[J].Climate Change Research Letters,2012(1):113-120]

2 Galloway W E.Process framework for describing the morphologic and stratigraphic evolution of deltaic depositional systems[C]//Broussard M L.Delta:Models for exploration.Houston:Houston Geological Society,1975:87-98

3 Wright L D.Sediment transport and deposition at river mouths:A synthesis[J].Bulletin of the American Geological Society,1977,88:857-868

4 Wright L D,Thom B G,Higgins R J.Wave influences on river-mouth depositional process:Examples from Australian and Papua New Guinea[J].Estuarine and Coastal Marine ScienceⅡ,1980:263-277

5 Dalrymple R W,Zaitlin B A,Boyd R.Estuarine facies models:Conceptual basis and stratigraphic implications[J].Journal of Sedimentary Research,1992,62(6):1130-1146

6 Walsh J P,Nittrouer C A.Understanding fine-grained river-sediment dispersal on continental margins[J].Marine Geology,2009,263(1/2/3/4):34-45

7 戴志軍,任杰,周作付.河口定義及分類研究的進展[J].臺灣海峽,2000,19(2):254-260[Dai Zhijun,Ren Jie,Zhou Zuofu.Research advance in definition and classification of estuaries[J].Journal of Oceanography in Taiwan Strait,2000,19(2):254-260]

8 李春初.論河口體系及其自動調整作用——以華南河流為例[J].地理學報,1997,52(4):353-360[Li Chunchu.On the estuarine system and its automatic adjustment[J].Acta Geographica Sinica,1997,52(4):353-360]

9 王文介,歐興進.南渡江河口的動力特征與地形發育[J].熱帶海洋,1986,5(4):80-88[Wang Wenjie,Ou Xingjin.The dynamics and topographic development of the Nandujiang Estuary[J].Tropic Oceanology,1986,5(4):80-88]

10 田明,李春初.海南島南渡江干流河口泥沙轉運與現代地貌過程[J].熱帶地理,1994,12(2):105-112[Tian Ming,Li Chunchu.Sediment bypassing and present geomorphic processes at the main stream estuary of the Nandujiang River in Hainan[J].Tropical Geography,1994,14(2):105-112]

11 戴志軍,陳子燊,歐素英.海南島南渡江三角洲海岸演變的波浪作用分析[J].臺灣海峽,2000,19(4):413-418[Dai Zhijun,Chen Zishen,Ou Suying.Analysis of wave actions on coast evolution in Nandujiang River Delta,Hainan Island[J].Journal of Oceanography in Taiwan Strait,2000,19(4):413-418]

12 吳創收.華南流域人類活動和氣候變化對入海水沙通量和三角洲演化的影響[D].上海:華東師范大學,2012[Wu Chuangshou.Impacts of human activities and climate change on sediment flux and delta evolution in Southern China basin[D].Shanghai:East China Normal University,2012]

13 龔文平,吳家信,莫李帥.用EOF法分析海口灣東部淺灘區的泥沙來源與泥沙運動[J].泥沙研究,2004(1):63-69[Gong Wenping,Wu Jiaxin,Mo Lishuai.Using EOF method to analyze the sediment sources and transport in the east shallow area of Haikou Bay[J].Journal of Sediment Research,2004(1):63-69]

14 Subcommittee on the sediment terminology,AGU.Report on the Subcommittee on Sediment Terminology,American Geophysical Union[J].Trans of AGU,1947,28(6):936-938

15 馬菲,汪亞平,李炎,等.地統計法支持的北部灣東部海域沉積物粒徑趨勢分析[J].地理學報,2008,63(11):1207-1217[Ma Fei,Wang Yaping,Li Yan,et al.The application of geostatistics to analysis of grain size trend in the Eastern Beibu Gulf[J].Acta Geographica Sinica,2008,63(11):1207-1217]

16 Shepard Francis P.Nomenclature based on sand-silt-clay ratios[J].Journal of Sedimentary Petrology,1954,24(3):151-158

17 Lorenz E N.Empirical Orthogonal Functions and Statistical Weather Prediction[M].Massachusetts Institute of Technology,Dept.of Meteorology,Cambridge,1956:49-50

18 Dai Zhijun,Liu James T,Fu Gui,et al.A thirteen-year record of bathymetric changes in the North Passage,Changjiang(Yangtze)estuary[J].Geomorphology,2013,187:101-107

19 Pearce A F.Critical Reynolds Number for Fully-developed Turbulence in Circular Submerged Water Jets[M].Pretoria,South Africa:National Mechanical Engineering Research Institute,1966

20 余常昭.環境流體力學導論[M].北京:清華大學出版社,1992:187-206[Yu Changzhao.Introduction to Environmental Fluid Dynamics[M].Beijing:Tsinghua University Press,1992:187-206]

21 陳沈良,嚴肅莊,李玉中,長江口及其鄰近海域表層沉積物分布特征[J].長江流域資源與環境,2009,18(2):152-156[Chen Shenliang,Yan Suzhuang,Li Yuzhong.Characteristics of surface sediment distribution in the Yangtze Estuary and its adjacent waters[J].Resources and Enviroment in the Yangtze Basin,2009,18(2):152-156]

22 任韌希子,陳沈良.黃河下游至三角洲濱海區表層沉積物分異特征和規律[J].海洋科學進展,2010,28(1):24-31[Ren Renxizi,Chen Shenliang.The differentiation of bottom sediment from the downstream of the Yellow River to the delta nearshore area[J].Advances in Marine Science,2010,28(1):24-31]

23 張富元,章偉艷,楊群慧.南海東部海域沉積物粒度分布特征[J].沉積學報,2003,21(3):452-460[Zhang Fuyuan,Zhang Weiyan,Yang Qunhui.Characterics of grain size distribution of surface sediment in the Eastern South China Sea[J].Acta Sedimentologica Sinica,2003,21(3):452-460]

24 王寶燦,陳沈良,龔文平,等.海南島港灣海岸的形成與演變[M].北京:海洋出版社,2006:32-43[Wang Baocan,Chen Shenliang,Gong Wenping,et al.The Formation and Evolution of the Embayment Coasts of Hainan Island[M].Beijing:Ocean Press,2006:32-43]