西湖凹陷砂巖儲層異常高孔帶分布及成因①

蘇 奧 陳紅漢 曹來圣 李成海 雷明珠 趙玉濤

(1.中國石油東方地球物理公司研究院油氣評價開發研究所 河北涿州 072750;2.中國地質大學(武漢)構造與油氣資源教育部重點實驗室 武漢 430074;3.中國石油華北油田分公司勘探開發研究院 河北任丘 062550;4.中國海洋石油湛江分公司研究院 廣東湛江 524057)

0 引言

東海盆地西湖凹陷具有豐富的油氣資源,而儲層孔隙度決定了儲存油氣的能力,因此尋找優質儲層是獲得高產的必要條件。由于西湖凹陷低孔低滲儲層中次生高孔帶是油氣主要聚集空間,因此把儲層次生高孔帶作為尋找相對高孔高滲優質儲層的首選對象,對油氣勘探具有重要的意義。盡管前人論述過西湖凹陷古近系儲層發育異常高孔帶的現象[1,2],但都未對其成因機理做過系統和深入研究。本文在大量分析測試資料上,結合研究區的構造和沉積背景,對西湖凹陷古近系儲層次生孔隙發育帶的形成機理進行分析,并提出了一些新的看法,以期對尋找優質儲層提供一些思路。

1 地質概況

西湖凹陷在東海陸架盆地的東北部,面積約5.9×104km2,是東海盆地最具勘探潛力的凹陷[3];迄今為止已在凹陷內完成探井57口,發現7個油氣田及12個含油氣構造,具有良好的油氣前景。研究區新生帶地層自下而上發育古新統、中上始新統平湖組、漸新統花港組、中新統龍井組、玉泉組和柳浪組,上新統三潭組及第四系東海群(圖1)。其中平湖組和花港組是主要的儲集層,主力源巖為平湖組煤系烴源巖[4]。巖石薄片觀察發現,儲層砂巖類型以巖屑長石砂巖和長石巖屑砂巖為主,還有部分巖屑石英砂巖,不同地區砂巖類型有所差異。粒度上屬于中—細砂巖,分選性較好,總體上砂巖結構成熟度中等—較好,成分成熟度較低。其中花港組下段和平湖組的物性已經達到了致密砂巖的標準。凹陷始新統至中新統發育海相和陸相兩種沉積環境。海相沉積環境主要發育海灣三角洲相、海灣潮坪相和海灣淺海相;陸相沉積環境又可進一步劃分為辮狀河流相、湖泊辮狀三角洲相和湖泊相[3]。

圖1 西湖凹陷各構造帶、油氣田分布及地層圖Fig.1 Distribution of various structural belts,oil-gas fields and strata of the Xihu depression

2 次生孔隙的分布和類型

2.1 次生孔隙的分布

從工區4844塊巖芯分析孔隙度和滲透率數據在地層縱向上的分布特征可看出,在2 500~3 100 m和3 400~4 400 m的深度段發育大量的次生孔隙(圖2)。不同地區由于沉積和成巖演化的差異性,其次生孔隙帶發育的深度段不一致,其中西部斜坡帶儲層發育第一段次生孔隙帶的深度段要大于中央反轉構造帶儲層。在第一段次生孔隙發育帶內,孔隙度最大高達33%,平均在20%左右;在第二段次生孔隙發育帶內,最高孔隙度為23%,平均孔隙度在13%左右。

2.2 次生孔隙類型

圖2 西湖凹陷儲層孔隙度與深度的關系圖Fig.2 The plot showing the relationship between reservoir porosity and depth in the Xihu depression

圖3 西湖凹陷古近系儲層次生孔隙類型a.CX1 井,2 770.37 m,粒間孔和長石粒內溶孔,藍色鑄體;b.CX1 井,3 037.75 m,巖屑粒內溶孔,藍色鑄體;c.DH1 井,3 413.80 m,長石粒內溶孔,顆粒骨架俱在,藍色鑄體;d.DH1井,4 108.75 m,石英顆粒及加大邊溶蝕形成港灣狀;e.WYT1井,3 594.1 m,砂巖激光共聚焦照片,發育粒間溶孔、微孔和粒內溶孔;f.CX1井,2 815.41 m,粉砂巖中發育裂縫孔,藍色鑄體。Fig.3 The types of secondary pore of Paleogene reservoir in Xihu depression

通過鑄體薄片鑒定,發現西湖凹陷古近系砂巖主要的孔隙類型有:殘余原生粒間孔、次生孔;其中西湖凹陷砂巖儲層主要的次生孔隙有以下幾種類型(圖3):①粒間溶蝕孔:儲層砂巖顆粒邊緣以及顆粒之間的填隙物(綠泥石膜以及碳酸鹽膠結物等)被溶蝕而產生的次生孔隙;西湖凹陷儲層此種類型孔隙占總孔孔隙度的30%左右,是儲層主要孔隙類型之一,它主要由長石顆粒邊緣溶蝕和石英顆粒以及加大邊溶蝕產生;②粒內溶蝕孔:儲層砂巖顆粒被不完全溶蝕而產生顆粒內溶孔;西湖凹陷儲層此種類型孔隙占總孔隙度的60%左右,是儲層主要孔隙類型,它主要是長石和巖屑顆粒溶蝕產生;③裂縫:在上覆負荷和構造作用下,儲層砂巖顆粒被擠壓破裂產生的裂縫,主要分布在砂巖儲層的中深段。

3 與成巖演化的關系

3.1 自生礦物的形成溫度確定

西湖凹陷古近系砂巖儲層中主要的自生礦物為碳酸鹽膠結物、石英次生加大和黏土礦物。本文通過測試碳酸鹽膠結物的碳、氧同位素和石英次生加大邊中流體包裹體的均一溫度來得到相應的形成溫度,來作為成巖階段的劃分依據。

在顯微鏡礦物學觀察基礎上優先選出含單一碳酸鹽膠結物的樣品,采用磷酸法溶解,收集生成的CO2,再利用Finigan MAT251型精密氣體穩定同位素質譜儀進行檢測分析碳氧同位素組成以避免多期碳酸鹽混合造成同位素數據解釋的困難。表1中PH5井的方解石膠結物來看,可以分為兩期:第一期氧同位素在11.5‰左右,第二期在17‰左右,明顯沉淀溫度有差別。從含量來看也可以得到印證,成巖晚期的方解石含量較高,一般在10%以上,成巖相對早期的方解石含量較低,一般不超過6%。對碳酸鹽膠結物氧同位素換算成其形成溫度進行統計[4,5],菱鐵礦的形成溫度在70℃左右,第一期相對較早的方解石形成溫度在105℃左右,而第二期形成較晚的方解石主要形成在 140℃~180℃之間,白云石形成溫度在100℃~110℃之間。

表1 西湖凹陷儲層砂巖碳酸鹽膠結物的氧同位素分析結果Table 1 Analysis of oxygen isotopes for the carbonate cements in the Paleogene sandstone in Xihu depression

圖4 砂巖儲層石英加大邊中包裹體均一溫度Fig.4 Homogeneous temperatures of quartz ouergrowth in sandstone reservoir

采用Nikon 80I雙通道熒光—透射光顯微鏡及Linkam THMS 600G冷熱臺對西湖凹陷儲層砂巖石英加大邊中流體包裹體進行顯微測溫分析,測定誤差為0.1℃。本次實驗室在中國地質大學(武漢)“構造與油氣資源”教育部重點實驗室完成。顯微測溫結果表明石英加大邊形成于兩個溫度區間,少部分形成于70℃左右,大部分形成于90℃~120℃之間(圖4)。

3.2 成巖演化階段的劃分及與次生孔隙帶的關系

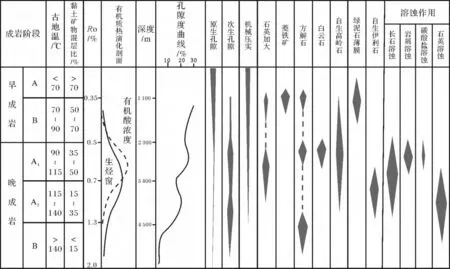

西湖凹陷砂巖的成巖演化歷史與儲層次生孔隙的分布特征存在密切的關系。本文綜合利用黏土礦物混層比、鏡質體反射率(Ro)、古地溫和自生礦物的形成溫度等資料對西湖凹陷儲層的成巖演化階段進行劃分,認為研究區儲層經歷了早成巖A期、早成巖B期、晚成巖A1期、晚成巖A2期以及晚成巖B期(圖5)。

(1)早成巖A期

Ro<0.35%,有機質處于未成熟階段,黏土礦物混層比大于70%。此階段埋深小于1 100 m,結合古低溫梯度,古地溫應該小于70℃。此成巖階段的主要成巖作用為機械壓實作用,孔隙類型為原生孔隙。

(2)早成巖B期

0.35%<Ro<0.5%,有機質處于半成熟階段,黏土礦物混層比在50%~70%之間。此階段埋深為1 100~2 300 m,古地溫介于70℃~90℃之間,此成巖階段的主要成巖作用仍為機械壓實作用,有少量的石英加大出現,以及菱鐵礦和早期的方解石的沉淀,孔隙類型以原生粒間孔為主,有少量的次生孔隙。

(3)晚成巖A1期

0.5%<Ro<0.7%,有機質處于成熟階段的早期,黏土礦物混層比在35%~50%之間,此階段埋深為2 300~3 400 m,古地溫介于 90℃ ~115℃,此成巖階段早期有方解石和白云石的沉淀,隨著埋深繼續增加,在進入生烴窗之前,有機酸大量釋放溶蝕,發育了第一段次生孔隙帶,同時石英加大和自生高嶺石也在此段生成。孔隙類型為原生—次生的混合孔隙。

(4)晚成巖A2期

0.7%<Ro<1.3%,有機質處于完全成熟階段,黏土礦物混層比在15%~35%之間,此階段埋深為3 400~4 500 m,古地溫介于115℃~140℃,此成巖階段發生高嶺石的伊利石化,高嶺石含量急劇減小,以及有晚期的含鐵碳酸鹽膠結物生成,此段發生溶蝕作用,發育第二段次生孔隙帶。此時原生孔隙已經消失殆盡,次生孔隙為主要的孔隙類型。

(5)晚成巖B期

1.3%<Ro<2.0%,有機質處于高成熟階段,黏土礦物混層比小于15%,埋深大于4 500 m,古地溫大于140℃,此成巖階段主要發生交代作用,次生孔隙壓實和充填減小。

從上述分析可以看出,西湖凹陷砂巖儲層埋深在2 300~3 400 m時處于晚成巖A1期,與前述2 500~3 100 m的第一次生孔隙發育深度段有良好的對應;當砂巖儲層埋深在3 400~4 500 m深度處于晚成巖A2期,與前述3 400~4 400 m的第二次生孔隙發育深度段有良好的對應。

4 次生孔隙帶的成因分析

4.1 第一段次生孔隙帶的成因

第一段次生孔隙主要是在酸性環境下有機酸等酸性流體溶蝕長石類礦物導致,還有少部分TSR反應(硫酸鹽的熱氧化還原反應)生成的H2S溶蝕造成。

4.1.1 有機質熱解作用產生的有機酸和有機酸脫羧產生的CO2溶蝕

在干酪根熱降解時,會脫去外部的含氧官能團,形成大量的有機酸[6]。有機酸溶蝕主要表現在對顆粒骨架(長石、巖屑)和碳酸鹽膠結物的溶蝕。此種溶蝕證據如下:

(1)從圖6看出各個區帶有機質熱演化進入的成熟階段(Ro=0.5%~0.7%)的深度門限不同,其中西部斜坡帶為2 500~3 200 m、西次凹為2 400~3 300 m、中央反轉構造帶為2 000~2 700 m以及東次凹為2 400~3 100 m,但是均與第一段次生孔隙帶深度段(2 500~3 100 m)相吻合。此階段會釋放大量的有機酸,隨著埋深的增加逐漸被壓實出來,進入儲層進行溶蝕。

(2)從儲層砂巖碳酸鹽膠結物碳、氧同位素角度來看,不同成因的碳酸鹽膠結物其碳同位素值分布不同;海水過飽和生成的碳酸鹽膠結物δ13C一般分布在-4‰~4‰之間,屬于無機碳源[7];而有機酸脫羧形成的碳酸鹽,其δ13C比無機成因碳酸鹽的δ13C要輕些,從圖7可以看出樣品幾乎全部落在與有機酸脫羧作用有關的碳酸鹽區,且發現部分樣品碳酸鹽膠結物δ13C明顯向負偏移,說明有機酸參與部分砂巖碳酸鹽膠結物的形成[8]。

(3)從高嶺石的含量變化的角度也可以證實此機理。從圖8可以看出,NB25-6-1、PH1、PH5和 DH1井均在2 200~3 000 m左右高嶺石的含量增加,指示次生孔隙的發育,與第一段次生孔隙帶深度相吻合。

圖5 西湖凹陷碎屑巖儲層成巖階段劃分Fig.5 Diagenesis evolution stages of sandstone reservoir in Xihu depression

(4)儲層中石英次生加大的成因側面證實有機酸引起溶蝕。一般硅質來源可能來源于沉積水體、熱液和地層本身[9];若為地層本身提供,又分為壓溶作用、長石溶蝕和高嶺石的伊利石化這三種方式。由于這幾種成因主要發生在成巖作用的不同階段,因此測定石英次生加大邊里的流體包裹體均一溫度,便可確定石英次生加大來源于何種成因。測試結果(圖4)表明均一溫度主要分布在90℃~120℃之間,少部分分布在70℃左右。因此石英次生加大形成的溫度應該普遍大于70℃,所以不是沉積水體產生,同時熱液產生的石英次生加大應該具有較均一的包裹體溫度,所以硅質應該來源于地層本身。測試得到石英次生加大邊中包裹體的均一溫度主要分布在90℃~120℃之間,因此石英加大邊主要形成于在晚成巖A期,因此不是壓溶提供。從圖8可以看出,高嶺石的伊利石化主要在3 500~3 700 m,此時的地溫已經大于120℃,也并非高嶺石的伊利石化提供,因此硅質主要來源于有機酸對長石溶蝕產生,與此同時晚成巖A期對應的深度段是正好是第一段次生孔隙發育帶,從而證實了有機酸對長石溶蝕的深度段與第一段次生孔隙帶相對應。

根據鏡下觀察長石溶孔與碳酸鹽溶孔的比例,統計發現西湖凹陷儲層長石溶孔占次生孔隙的5%~50%,本文認為有機酸和有機酸脫羧產生的CO2主要對長石與含長石火山巖屑進行溶蝕,而對碳酸鹽膠結物溶蝕的溶蝕產生次生孔隙的現象相對不明顯;原因有兩點:①西湖凹陷的烴源巖主要是煤系母質,煤系地層相對而言,有機質被埋藏后,會很快分解形成大量的腐殖酸,儲層流體早期就具有偏酸性的特點,因此西湖凹陷早期往往較少發育碳酸鹽膠結物,因而被溶蝕的碳酸鹽膠結物含量就更少。②從有機酸對長石和碳酸鹽膠結物的反應難度來看,有部分學者認為有機酸對長石反應的化學反應自由能要小于對碳酸鹽反應的自由能,導致有機酸更易于溶蝕長石[10,11];還有學者認為碳酸鹽類與有機酸反應生成的CO2是氣體,因此地層的高壓條件一定程度上限制了此反應的發生[12]。本文則從酸性的強弱上來看,H2SiO3比H2CO3更加弱,因此一定的溫壓條件下有機酸更易與長石反應生成硅酸。

圖6 西湖凹陷各個區帶鏡質體反射率與深度的關系Fig.6 The diagram of Ro and depth in various tectonic belt,Xihu depression

圖7 西湖凹陷儲層砂巖碳酸鹽膠結物δ13C與δ18O組成分布圖[14]Fig.7 Distribution of δ13C and δ18O of carbonate cements in sandstone reservoir of Xihu depression

圖8 西湖凹陷部分井高嶺石、伊利石含量與深度的關系圖Fig.8 The diagram of kaolinite,illite content and depth in parts of wells,Xihu depression

4.1.2 硫酸鹽的熱氧化還原反應產生的H2S溶蝕

一般硫酸鹽的熱氧化還原反應發生的溫度區間為80℃ ~100℃和 150℃ ~200℃,對應的 Ro為 1.0%~4.0%,地層深度一般為 2 000~6 000 m[13]。西湖凹陷DQ1、CX1和PH5均發現黃鐵礦,可能指示了發生了硫酸鹽的熱氧化還原反應;反應產生了H2S,對長石和碳酸鹽等組分進行溶蝕。通過鏡下薄片鑒定與統計,發現黃鐵礦多分布在地層2 900~3 100 m的深度,在第一段次生孔隙帶內。但由于TSR反應的所需條件較苛刻,不能大量發生此反應,因而H2S溶蝕造成的次生孔隙量有限。

4.2 第二段次生孔隙度帶的成因

隨著成巖作用的繼續進行,其成巖流體環境會發生變化,一方面由于長石、巖屑和碳酸鹽組分的溶解,導致酸性流體的消耗,另一方面堿性地層水不斷的中和消耗酸性流體;這些都導致地層流體從酸性逐漸變為弱堿性再到堿性。本文認為第二段次生孔隙帶主要由殘余的早期酸性溶蝕孔和堿性環境下長石的高嶺石化導致,少部分則由堿性流體溶蝕石英顆粒形成,同時異常高壓保護深層次生孔隙,而且形成了一定量的裂縫。

4.2.1 殘余的早期酸性溶蝕孔

由酸性流體溶解長石和碳酸鹽膠結物等礦物造成的溶蝕孔,形成的第一段次生孔隙,在壓實和膠結等破壞性成巖作用下保留下的殘余孔隙。例如長石顆粒的粒內溶孔,因未完全溶蝕而顆粒骨架俱在,便可支撐壓實從而保留下來。從中深層的巖樣鑄體薄片(圖3c)便可看出仍存在一定的長石溶蝕孔。

4.2.2 高嶺石的伊利石化導致鉀長石溶蝕

從圖7中可以發現,儲層中的高嶺石在3 400~3 700 m,其含量迅速減小,與此同時伊利石含量逐漸增加,呈現一種此消彼長的趨勢。在堿性環境下高嶺石不穩定,同時深度段的地層溫度大于120℃,地層已經處于封閉的狀態,高嶺石將發生伊利石化反應,其反應的化學方程式[15]:

此反應會導致不僅導致鉀長石的溶解,而且是一個體積減小的反應,有助于次生孔隙的發育。

4.2.3 石英溶蝕

顯微鏡下薄片發現,石英顆粒邊緣及石英加大邊被溶蝕,部分受到溶蝕形成港灣狀(圖3)。關于石英被溶蝕的機理,前人提出過在近中—堿性的流體環境下,硅酸會與有機酸根離子進行絡合,導致石英溶解[16]。本文認為還存在一種方式能導致石英溶蝕;即堿性環境介質中含有大量的CO2-3離子水解,使地層流體pH值達到10以上,造成石英的溶蝕。總之,石英的溶蝕對改善儲層物性起到一定作用。這種石英溶蝕機理的化學反應式如下:

圖9 西湖凹陷平湖地區超壓與孔、滲演化關系圖Fig.9 The diagram of abnormal high pressure and porosity,permeability in pinghu area,Xihu depression

4.2.4 異常高壓保護孔隙度以及產生裂縫

鉆井已揭示出西湖凹陷的西部斜皮帶和中央反轉構造帶存在兩個壓力系統,一個靜水壓力系統,發育在地層的淺處到3 300 m,壓力系數維持在1.0左右;另一個是高壓系統,發育在地層的3 300~4 400 m的中深地段,壓力系數在1.1~1.6左右,最高達到了1.8。異常高壓對第二段次生孔隙帶起到一定的控制作用,以西湖凹陷的平湖地區為例,從圖9可以看出第二段次生孔隙帶的深度段與異常高壓發育的深度段相吻合,由于超壓可以有效降低骨架顆粒所承受的壓力,保護儲層的物性,因而隨著地層壓力增加,孔隙度與滲透率減小的變化趨勢被減緩,之后在強超壓的作用下,導致巖石破裂產生裂縫和流體反復流動淋濾儲層,因而物性逐漸被改善。

5 結論

(1)西湖凹陷古近系砂巖儲層次生孔隙發育帶在縱向上主要分布在2 500~3 100 m和3 400~4 400 m的深度段。次生孔隙中粒間溶蝕孔占總孔隙度的30%左右,粒內溶蝕孔占總孔隙度的60%左右,它們是儲層主要孔隙類型,同時存在少量的裂縫發育。

(2)第一段次生孔隙發育帶與晚成巖A1期的深度段良好對應,第二段次生孔隙發育帶與晚成巖A2期的深度段良好的對應。

(3)第二段次生孔隙帶主要由殘余的早期酸性溶蝕孔和堿性環境下主要由高嶺石的伊利石化導致,少部分則由堿性流體溶蝕石英顆粒形成,同時異常高壓保護深層次生孔隙,而且形成了一定量的裂縫。

References)

1 舒艷,胡明毅,蔣海軍,等.西湖凹陷西部斜坡帶儲層成巖作用及孔隙演化[J].海洋石油,2011,31(4):63-67[Su Yan,Hu Mingyi,Jiang Haijun,et al.Diagenesis and reservoir porosity evolution of Western Slope Zone of Xihu sag[J].Offshore Oil,2011,31(4):63-67]

2 張武,徐發,徐國盛,等.西湖凹陷某構造花港組致密砂巖儲層成巖作用與孔隙演化[J].成都理工大學學報:自然科學版,2012,39(2):122-129[Zhang Wu,Xu Fa,Xu Guosheng,et al.Diagenesis and pore evolution of Huagang Formation tight sandstone reservoirs in a structure of Xihu depression in East China Sea Basin[J].Journal of Chengdu University of Technology:Science & Technology Edition,2012,39(2):122-129]

3 蘇奧,陳紅漢,王存武,等.東海盆地西湖凹陷天然氣來源探討[J].地質科技情報,2014,33(1):157-162[Su Ao,Chen Honghan,Wang Cunwu,et al.Source of natural gas in Xihu depression of the East China Sea Basin [J].Geological Science and Technology Information,2014,33(1):157-162]

4 蘇奧,陳紅漢,王存武,等.東海盆地西湖凹陷油氣成因及成熟度判別[J].石油勘探與開發,2013,40(5):521-527[Su Ao,Chen Honghan,Wang Cunwu,et al.Genesis and maturity identification of oil and gas in the Xihu Sag,East China Sea Basin[J].Petroleum Exploration and Development,2013,40(5):521-527]

5 鄭永飛,陳江峰.穩定同位素地球化學[M].北京:科學出版社,2000:1-247[Zhen Yongfeng,Chen Jiangfeng.Stable Isotope Geochemistry[M].Beijing:Science Press,2000:1-247]

6 王勇,鐘建華,陳昊,等.東濮凹陷古近系深層次生孔隙垂向分布特征及成因[J].石油勘探與開發,2006,33(5):576-580[Wang Yong,Zhong Jianhua,Chen Hao,et al.Vertical distribution and genesis of the secondary pore in deep formation of Paleogene at Dongpu sag[J].Petroleum Exploration and Development.2006,33(5):576-580]

7 Hudso J D.Stable isotopes limestone lithification[J].Journal of Geological Society,1977,133(4):637-660

8 Irwin H,Coleman M L,Curtis C.Isotope evidence for the source of diagenetic carbonate during burial of organic rich sediments[J].Nature,1977,269(5625):209-213

9 張哨楠.川西致密砂巖的石英次生加大及其對儲層的影響[J].地質論評,1998,44(6):649-655[Zhang Shaonao.Quartz overgrowths and their influence on the reservoir quality of tight sandstone in the western Sichuan Basin[J].Geological Review 2012,44(6):649-655]

10 鐘大康,朱筱敏,蔡進功.沾化凹陷下第三系砂巖次生孔隙縱向分布規律[J].石油與天然氣地質,2003,24(3):286-290[Zhong Dakang,Zhu Xiaomin,Cai Jingong.Vertical distribution of secondary pores in Paleogene sandstones in Zhanhua depression[J].Oil& Gas Geology,2003,24(3):286-290]

11 張莉,朱筱敏,鐘大康,等.惠民凹陷古近系碎屑巖次生孔隙縱向分布規律[J].地球科學,2007,32(2):253-259[Zhang Li,Zhu Xiaomin,Zhong Dakang,et al.Vertical distribution of secondary pores in Paleogene sandstones in Huimin depression and its genesis analysis[J].Earth Science,2007,32(2):253-259]

12 袁靜,張善文,喬俊,等.東營凹陷深層溶蝕孔隙的多重介質成因機理和動力機制[J].沉積學報,2007,25(6):840-846[Yuan Jing,Zhang Shanwen,Qiao Jun,et al.Cause of formation and dynamic mechanisms in multiply medium of dissolved pores in deep formation of Dongying sag[J].Acta Sedimentologica Sinica,2007,25(6):840-846]

13 Machel H G.Bacterial and thermochemical sulfate reduction in diagenetic settings:oil and new insights[J].Sedimentary Geology,2001,140(1):143-175

14 郭宏莉,王大銳.塔里木油氣區砂巖儲集層碳酸鹽膠結物的同位素組成與成因分析[J].石油勘探與開發,1999,26(3):31-33[Guo Hongli,Wang Darui.Stable isotopic composition and origin analysis of the carbonate cements within sandstone reservoirs of Tarim oil-gas bearing area [J].Petroleum Exploration and Development,1999,26(3):31-33]

15 鐘大康,朱筱敏,周新源,等.初論塔里木盆地砂巖儲層中SiO2的溶蝕類型及其機理[J].地質科學,2007,42(4):403-414[Zhong Dakang,Zhu Xiaomin,Zhou Xinyuan,et al.An approach to categories and mechanism of SiO2dissolution in sandstone reservoirs in the Tarim Basin[J].Chinese Journal of geology,2007,42(4):403-414]

16 侯樹杰,袁亞娟,萬志峰,等.濟陽坳陷車西洼陷異常高壓與儲層孔隙度的關系[J].海洋地質動態,2010,26(5):1-7[Hou Shujie,Yuan Yajuan,Wan Zhifeng,et al.Relationship between abnormal high pressure and reservoir porosity in Chexi sag of Jiyang depression[J].Marine Geology Letters,2010,26(5):1-7]