環境藝術設計中生態心理學的應用

文/余 剛

環境是人類生存的基礎。設計活動是一項創造活動,而設計表現卻是無數設計工程師表達設計意圖和思想的基本方法。環境藝術設計是以人的審美意識為出發點,建立在自然環境美之上,是人對美的精神需求所引導而進行的藝術空間再創造。

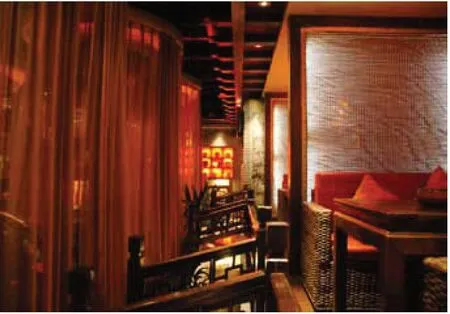

環境藝術設計是藝術與科學的結合,所有設計都需要創造力和藝術思維,而這些創造力和思維都需要通過生態心理學所對應的自然形態規律和藝術設計原理來描繪出它的形象。環境藝術設計是以自然環境之美為基礎,對設計對象的形態、材質、色彩、光影以及環境氣氛等預想效果進行綜合地客觀表現,并融入設計師個人的情感。

在生活的現實中,我們常常看到這樣的景象:現代主義建筑是設計師在只有模糊的設計意念基礎上邊思考邊創作的,將模糊而粗獷的設計理念用概念的形式表達出來,使人們缺乏與自然的直接對話和交流,人們只能在自己制造的“鋼筋水泥森林”中做重復的工作,感受不到自然的陽光,呼吸不到清新的空氣,甚至失去了對“春、夏、秋、冬”的季節的體驗;如何兼顧不同使用人群的需求,如何使他們在使用公共設施時感到方便、安全、舒適、快捷,是我們要解決的課題,而如今造成的信息超載,使人們容易迷失生活的方向,其更深層的生態危機表現在人的文化精神領域,我們不得已的發現,在自己創造的現代工業化的城市環境中,人與人在疏離、人與自己的內心世界也在疏離。關注生態心理與環境藝術這個主題,不僅體現了以人本主義為出發點的設計理念,而且讓我們進一步思考現代環境藝術如何營造適應人性化環境的精神空間。

本文主要闡述的內容包括∶環境設計中生態心理的基本概念和立論基礎、生態心理的形成與發展、生態心理的文化內涵及表現形態、生態心理在室內外環境藝術中的表達與運用等,較系統地把人類發展歷史中生態心理的存在形式、表現形態與審美倫理結合起來,對現代環境藝術設計具有開拓性的設計思考與借鑒意義。生態心理學是研究環境與人的心理和行為之間關系的一個應用社會心理學領域,又稱人類生態學或環境心理學。這里所說的環境雖然也包括社會環境,但主要是指物理環境,包括噪音、擁擠、空氣質量、溫度、建筑設計、個人空間等。

環境藝術設計中的生態心理學作為研究人與環境之間的學科,它之所以成為社會心理學的一個應用研究領域,是因為社會心理學是研究社會環境中的人的行為,自然和社會環境都對行為發生重要影響。滿足生態心理學要求的環境藝術設計應考慮到周圍的自然環境,既要順應環境,又要有節制地利用和改造環境,達到自然環境與人類生活的和諧統一。例如,我國的一些公共設施,就巧妙地利用自然環境進行了人性化設計。那里到處都是開放式的城市公園;道路、建筑幾乎保留了歷史的原貌;公共座椅、電話亭、書報亭等公共設施的構筑風格古色古香,體現著我國深厚悠久的歷史文脈;道路標志設置醒口;景觀雕塑雄偉壯觀;各種形態、色彩與環境既協調又富有個性。這些設計不但巧妙地利用了自然環境,而且也方便了人們使用。滿足生態心理學要求的環境藝術設計還要考慮到氣候、地域的影響。不同的氣候條件,不同的地域,城市的公共設施應該不同。如我國北方氣候干燥寒冷,因而北方的公共設施材料多采用具有溫暖質感的木材,色彩鮮艷醒目,以調劑漫長冬季中單調的灰、藍色,這些元素能使人們在漫漫寒冬感受到心理上的溫暖和視覺上的春天,使人們容易抑郁的心情變得輕松愉快。我國有些地方潮濕多雨,因此在公共設施的選材上便十分注意防潮防銹,多為塑料制品或不銹鋼材料,色彩上也盡量使用一些明亮色調。

從上面的觀念可以看出,一個符合生態心理學的環境藝術作品的完成,并不是設計師個人創造活動的完結,而是另外一個創造性的、可持續發展過程的開始。因為它存在于自然生態的開放空間中,它可以通過不同的視覺藝術展示,來激活它所存在的環境中的其他創意元素。一個具有可持續性發展的環境設計作品將是一個帶動城市復興的新舉動。在我國,可持續性發展的觀念逐漸被植入到了應對城市環境缺失的生態環境的可持續發展策略當中,并己被許多環境規劃和環境藝術工程項目所廣泛接受。

環境藝術設計中的生態心理學是一種思想和觀念的體現,它追求社會的意義,它希望在社會公眾的參與中進入他們的生活、影響他們對某個問題的看法。一切看似很重要的藝術技巧、手法和材料、樣式等等問題,其實都是在為表達某種觀念服務。設計師們在充分研究了公眾的多種需求后,應該以歷史與當代的文化背景作為基本的框架,以便從中找出最合理的因素加以創造性的發揮,然后再使用各方面都能接受的藝術表達方案去積極地影響公眾。

因此,在環境藝術設計中選擇文化精神生態的視野,從人類精神生活的高度,重新審視環境藝術設計的特質、屬性及價值意義成為了環境藝術設計的時代責任與使命。