論奧運遺產保護利用的科技手段

馮云

(北京奧運博物館,北京 100101)

論奧運遺產保護利用的科技手段

馮云

(北京奧運博物館,北京 100101)

北京奧運會成功舉辦凝聚著全國人民的智慧和汗水,利用RFID館藏智能化管理系統是融合當前RFID技術發展先進成果和符合文化遺產管理發展要求的智慧型現代化藏品業務管理系統,它結合計算機技術、網絡通訊技術、自動控制技術、數字監視技術和RFID 技術于一體,實現了文物庫存保管中入、出、查、盤的科學、高效地管理。

RFID 文化遺產 藏品管理 應用 施組

公元2008年8月8日至9月17日,萬眾矚目的第29屆奧林匹克運動會及殘奧會在北京成功舉辦,13億中國人的百年奧運夢想成功實現。“綠色奧運、科技奧運、人文奧運”三大理念,作為北京奧運會最鮮明的特色,成為舉辦成功的關鍵,不僅充分體現了奧林匹克精神與時代發展的結合,更為中國乃至世界留下了彌足珍貴的文化和物質財富。據了解,按照國際慣例和其他奧運會舉辦城市約定俗成的做法,世界各國凡奧運會舉辦城市在奧運會閉幕后,均建設博物館或紀念館一類的公共設施,用以詮釋奧林匹克精神與宗旨,展示承辦城市和國家的文化特色以及為國際奧林匹克運動所做出的貢獻等內容。

隨著這一屆凝聚著全國人民期盼、智慧與辛勤汗水的奧運盛會圓滿落幕,北京奧運博物館建設的籌備工作也日益提上日程,作為對北京奧運會成功舉辦所取得歷史功績的全面總結和回顧,集中展覽、展示北京奧運會的專題性博物館,同時也將成為繼續弘揚和宣傳奧林匹克精神與宗旨的重要場所。

北京奧運博物館位于鳥巢零層南側,建筑面積34500平方米。2008年奧運會的大部分遺產將進入博物館收藏和陳列。北京奧運博物館將通過奧運實物、經典圖片、豐富視頻、原景重現等多手段,多角度展示奧林匹克的魅力,弘揚奧林匹克精神和文化,結合觀眾互動,給人們在此留下難忘的“奧運”經歷。藏品是博物館開展各項業務活動的基礎。博物館的陳列、研究、教育等活動都離不開藏品,博物館的藏品的數量和質量直接影響到博物館的業務水平和社會效益。

北京奧運博物館作為專題性博物館,其收藏范圍相對專一,對奧運遺產奧運專題的文物收藏相對要更細、更全面,要突出一個“全”字。奧運藏品目前已經征集到10萬件套。主要分類包括:獎牌、獎狀、獎杯、服裝、運動用具、生活用具、醫療用具、工作人員用具、運動設施、裁判用具、紀念品、相關物、書畫、飾品、證件、票證、宣傳畫/冊、其它。北京奧運會是中國人民乃至世界人民都親身經歷過的,距離現在時間很近,對于相關奧運遺產進入奧運博物館成為眾多奧運藏品,難以取舍。要管理好奧運遺產,就要有科學的、先進的管理手段。因此,奧運藏品管理系統應根據北京奧運會的相關特點進行研究及定制,完成對北京奧運會提供的各種遺產進行管理。應能實現從藏品及相關資料的征集、藏品信息的編目、藏品的保管、藏品的鑒定、以及藏品的展陳管理等一系列的功能。

利用RFID技術,對博物館的物品檢驗、入庫、出庫、移庫移位、庫存盤點、自動定位等各個作業環節的數據進行自動化的數據采集,保證博物館管理各個作業環節數據輸入的效率和準確性,確保管理人員及時準確地掌握庫存的真實數據。通過RFID 技術對館藏品進行科學的管理。

根據奧運遺產的相關特點進行研究及定制,通過采用先進的RFID(無線射頻卡)技術和設備,采集相關人員與藏品信息,實現藏品出入庫、手持終端盤點、快速查找等自動化管理,為博物館的管理與決策提供有價值的基礎數據與分析數據。

1 什么是RFID技術

RFID是射頻識別技術的英文(Radio Frequency Identification)的縮寫。射頻識別技術是20世紀90年代開始興起的一種自動識別技術。是一項利用射頻信號通過空間耦合(交變磁場或電磁場)實現無接觸信息傳遞并通過所傳遞的信息達到識別目的的技術。為便于推廣和應用,近年來人們習慣于將RFID(無線射頻識別)稱之為“電子標簽”。按照目前比較標準的說法,電子標簽是一種非接觸式的自動識別技術,是目前使用的條形碼的無線版本。它通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據,具有條形碼所不具備的防水、防磁、耐高溫、使用壽命長、讀取距離大、標簽上數據可以加密、存儲數據容量更大、存儲信息可更改等優點。電子標簽的應用將給零售、物流等產業帶來革命性變化,很有可能在幾年以內取代條形碼掃描技術。這種標簽可以透過貨物的包裝進行讀取,即使是集裝箱中也可以,而不需要向條形碼那樣逐個掃描,也不一定非要向現在的條形碼安放在貨物的表面,而且一個RFID讀卡器可以同時讀取多個標簽的內容。不過,目前RFID所使用的無線頻率并沒有統一,目前所使用的無線頻率主要是125kHz~135kHz、13.56MHz、860~960MHz、5.8GHz三種,前三種屬于電磁感應方式,而第四種則屬于微波方式,微波方式使用無線電波傳輸信號。RFID的天線接收到讀卡器發出的無線電波后,就會在天線內部共振產生電流供應RFID標簽。讀卡器和RFID標簽就是通過天線的通信來完成交換數據的。RFID目前已經廣泛應用在多個領域了,比如物流和供應管理、生產制造和裝配、航空行李處理、郵件/快運包裹處理、文檔追蹤/博物館管理、動物身份標識、運動計時、門禁控制/電子門票、道路自動收費、固定資產管理等都是很成熟的應用了。

2 RFID系統組成

射頻識別(RFID)系統通常由電子標簽、閱讀器和天線這三個主要部分組成。

(1)電子標簽(Tag):由耦合元件及芯片組成,每個標簽具有唯一的電子編碼,附著在物體上標識目標對象;當受無線電射頻信號照射時,能反射回攜帶有數字字母編碼信息的無線電射頻信號,供閱讀器處理識別。(2)閱讀器(Reader):有時也被稱為查詢器、通訊器或稱為讀出裝置,用以產生發射無線電射頻信號并接收由電子標簽反射回的無線電射頻信號,經處理后獲取標簽數據信息,有時還可以寫入標簽信息的設備,可設計為手持式或固定式;(3)天線(Antenna):在標簽和閱讀器間傳遞射頻信號。(4)數據管理系統主要完成數據信息的存儲及管理、數據管理系統可以由簡單的小型數據庫擔當,也可以是集成了RFID管理模塊的大型數據庫管理軟件。(5)一些大型的RFID系統由于讀寫機具的多樣和數據庫管理的復雜,還需要用到RFID中間件。

3 電子標簽分類

3.1 按照載波頻率劃分

低頻標簽、高頻標簽、超高頻標簽;(1)低頻標簽(30kHz~300kHz):常用的是125KHz、134.2KHz的產品。(2)高頻標簽(3MHz~30MHz):常用的是13.56MHz的產品。(3)超高頻標簽(300MHz~3GHz):常用的是433Mhz、860MHz~960MHz、2.45GHz和5.8GHz等。

3.2 按照電子標簽的供電方式劃分

主動式標簽、半主動式標簽和被動式標簽。

3.3 按讀寫方式劃分

只讀標簽與可讀可寫標簽;根據內部使用存儲器類型的不同,電子標簽可以分成只讀標簽與可讀可寫標簽。只讀標簽內部只有只讀存儲器ROM(READ ONLY MEMORY)。ROM中存儲有標簽的標識信息。這些信息可以在標簽制造過程中由制造商寫入ROM中,也可以在標簽開始使用時由使用者根據特定的應用目的寫入特殊的編碼信息。這種信息只能是一次寫入,多次讀出。只讀標簽中還有緩沖存儲器,用于暫時存儲調制后等待天線發送的信息。只讀標簽通常容量較小,一般可以用作標識標簽。對于標識標簽來說,一個數字或者多個數字字母字符串存儲在標簽中,這個儲存內容是進入信息管理系統中數據庫的鑰匙(KEY)。標識標簽中存儲的只是標識號碼,用于對特定的標識項目,如人、物、地點進行標識,關于被標識項目的詳細的特定的信息,只能在與系統相連接的數據庫中進行查找。

可讀可寫標簽內部的存儲器除了ROM、緩沖存儲器之外,還有非活動可編程記憶存儲器。這種存儲器一般是EEPROM(電可擦除可編程只讀存儲器),它除了存儲數據功能外,還具有在適當的條件下允許多次對原有數據的擦除以及重新寫入數據的功能。可讀可寫標簽還可能有RAM(RANDOM ACCESS MEMORY),用于存儲標簽反應和數據傳輸過程中臨時產生的數據。可讀寫標簽一般存儲的數據比較大,這種標簽一般都是用戶可編程的,標簽中除了存儲標識碼外,還存儲有大量的被標識項目其它的相關信息,如生產信息,防偽校驗碼等等。在實際應用中,關于被標識項目的所有的信息都是存儲在標簽中的,讀標簽就可以得到關于被標識目標的大部分信息,而不再必須連接到數據庫進行信息讀取。另外在讀標簽的過程中,可以根據特定的應用目的控制數據的讀出,實現在不同的情況下讀出的數據部分不同。

一般電子標簽的ROM區存放有產商代碼和無重復的序列碼,每個產商的代碼是固定和不同的,每個產商的每個產品的序列碼也是肯定不同的。所以每個電子標簽都有唯一碼,這個唯一碼又是存放在ROM中,所以標簽就沒有可仿制性,是防偽的基礎點。

4 RFID工作原理

電子標簽附著在待識別物體的表面,電子標簽中保存有約定格式的電子數據。閱讀器無接觸地讀取并識別電子標簽中所保存的電子數據,從而達到自動識別物體的目的。閱讀器通過天線發送出一定頻率的射頻信號,當標簽進入磁場時產生感應電流從而獲得能量,發送出自身編碼等信息,被讀取器讀取并解碼后送至電腦主機進行有關處理。

一般而言,低頻和高頻的射頻識別(RFID)系統的是通過線圈之間的磁場耦合的方式工作,產品通常具有工作距離近,成本低,天線尺寸大,通訊速度低等特點,這類電子標簽一般對人體沒有影響;而超高頻的射頻識別(RFID)系統是通過無線電波發射和反射的方式工作,產品通常具有工作距離遠,天線尺寸小,通訊速度高等特點,這類電子標簽一般會有發射功率限制,以避免對人體或環境造成傷害。

在當前有關的射頻約束下,在歐洲的大部分地區各向同性有效輻射功率限制在500mW,這樣的輻射功能在870MHz,可近似達到0.7米。在美國、加拿大以及其他一些國家,無需授權的輻射約束為各向同性輻射功率為4W,這樣的功率將會達到2米的閱讀距離。在獲得授權的情況下,在美國發射30W的功率將使閱讀區增大到5.5米左右。如果采用有源電子標簽,能夠閱讀的距離能達到10米以上。

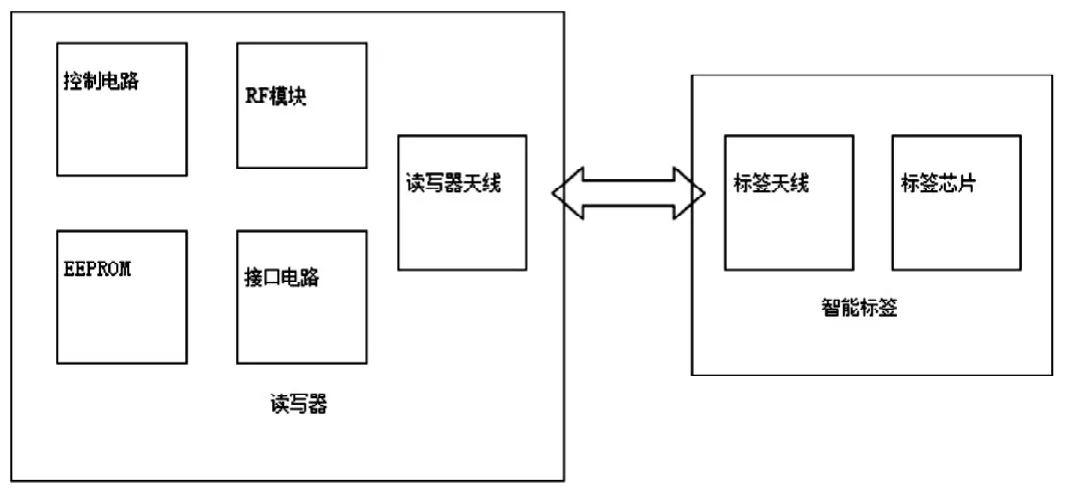

電子標簽系統一般由兩部分組成:電子標簽和讀寫器。讀寫器是尋呼器,通過射頻信號同電子標簽進行近距離通信,系統通過讀寫器給電子標簽發送指令,并通過讀寫器分析電子標簽返回的有關信息;電子標簽是應答器,用來相響應讀寫器的指令,并報告處理的結果。電子標簽系統的組成如下圖所示:

電子標簽是RFID系統真正的數據載體,由標簽天線和標簽芯片組成。標簽天線是讀寫器和標簽芯片之間信號和能量傳遞的中介,標簽芯片則根據讀寫器的指令作出相應的操作和響應。在讀寫器的感應范圍之外時,電子標簽處于無源狀態,當電子標簽進入到讀寫器的感應范圍之內時,讀寫器則通過耦合單元傳輸能量給電子標簽使之工作。

讀寫器是讀寫電子標簽中數據的裝置,由RF模塊、控制電路、接口電路以及天線等組成。讀寫器的基本功能就是提供與標簽進行數據傳輸的途徑。讀寫器還提供相當復雜的信號狀態控制、奇偶錯誤校驗與更正功能等。讀寫器通常采用RS232或USB數據接口同電腦進行通訊,以便將所獲得的數據傳輸給計算機。電子標簽中除了存儲需要傳輸的信息外,還必須含有一定的附加信息,如錯誤校驗信息等。

5 RFID電子標簽的特點

數據存儲量大、讀寫速度快、數據安全性高、使用方便、封裝形式多樣、讀寫距離遠。

RFID技術隨著現代化博物館對效率、信息流和靈活性的要求的提高應運而生,總體優勢如下。

(1)傳統的博物館系統內部,一般依賴于一個非自動化的、以紙張文件為基礎的系統來記錄、追蹤進出的貨物,以人為記憶實施博物館內部的管理。對于整個館區而言,人為因素的不確定性,導致勞動效率低下,人力資源嚴重浪費。

(2)隨著館區內的物品品種及數量的增加以及出入庫頻率的劇增,傳統的博物館作業模式嚴重影響正常的運行工作效率。而現有已經建立的計算機管理的博物館管理系統,隨著物品流通的加劇,也難以滿足博物館管理快速準確實時的要求。通過RFID系統,自動化程度提高,大大縮短藏品出入庫核對時間,提高整個業務操作效率。

(3)RFID技術在解決了博物館作業人員的數據輸入的自動化的同時,實現了數據的準確傳輸,確保博物館作業效率,有利于充分利用有限的博物館空間。大批量數據實時采集能力,縮短藏品盤點時間,增強藏品盤點的準確性。

(4)在博物館管理中,由于產品品種、式樣的多變性,使得博物館管理人員頻繁處理各種出入庫單據,往來穿梭于計算機與博物館之間。致使工作效率低下,出錯率較高。采用無線RFID手持終端機,使得博物館管理人員在任何地點都可以及時通過無線傳輸得到由后臺管理系統傳來的信息,根據手持終端機的提示進行操作。同時利用條碼技術一一掃描貨物上的條形碼,校驗物品的準確性。

(5)借助于行業標準和信息共享,可以實現藏品在整個參觀環節的跟蹤,明確出錯環節,提升管理水平。

RFID館藏智能化管理系統由RFID專用設備系統、RFID藏品標簽管理系統、RFID智能移動終端應用系統、RFID智能通道管理系統、RFID智能定位系統及接口系統組成。通過這個管理平臺博物館可以實現對庫房內藏品放置的位置和環境變化進行實時動態追蹤、監測;對藏品整個管理流程(包括文物的入庫、出庫、盤點、移庫、維修保養以及出讓等)進行全程跟蹤管理,并與藏品綜合管理系統、門禁系統等從業務層面、數據層面、應用層面、界面層面實現無縫集成。

6 藏品展陳方面的RFID應用

6.1 展品布展(陳列現場安裝與布置)方面的RFID應用

(1)利用RFID展品清點設備和展品電子標簽對展品進行清點、分揀。(2)根據展陳內容和形式設計要求,對展覽互動、展項評估的相關設施(RFID讀寫器、接收天線、展項觸發電子標簽)進行布置。

6.2 展品安全監控方面的RFID應用

利用RFID技術進行展品防盜監控管理:當展品擺放位置超過展品防盜電子標簽所能檢測到的安全距離,則通過聲光報警裝置發出展品安全防盜警報。

6.3 展項評估與行為分析方面的RFID應用

(1)行跡追溯:觀眾行跡追溯利用RFID電子門票和相關行跡追溯信息采集設備所采集的觀眾參觀軌跡信息(觀眾信息、參觀起止時間、進出方向、參觀場館序列、參觀展品序列),并在場館地圖上對觀眾位置、參觀軌跡進行定位、顯示,來實現對觀眾參觀軌跡的跟蹤、追溯,有效保障運營服務、安保工作。(2)展項評估:利用RFID電子門票、展項電子標簽、展項評估RFID讀寫器和天線所監測到的展項駐留與關注信息,按照停留判斷、去重處理等規則對展項進行評估,為合理組織觀眾感興趣的展品、創新設計展覽布局提供數據支持。(3)觀眾行為分析:利用基于RFID的行跡追溯、展項評估的結果,按照觀眾個人特征來分析觀眾對展項的偏好、喜愛程度、參觀行為特征,為決策工作提供科學依據,減小運營成本,提升服務質量和水平。

7 藏品教育與服務方面的RFID應用

7.1 陳列講解方面的RFID應用——語音導覽

(1)在有語音標識的解說地點,觀眾可通過語音播放終端的按鍵來選擇參觀標識牌上的編碼,以便收聽相應的解說內容。(2)在自動觸發區域,觀眾無需手動操作,利用RFID電子門票與展項RFID標簽進行信號感應,自動調閱并播放語音播放終端的相應解說內容。

7.2 互動展覽方面的RFID應用——互動體驗與導覽

觀眾持RFID卡參觀展項,展項刷卡后啟動,并允許觀眾參與互動活動。互動結果以觀眾(RFID編號)為單位保存,可以是問答成績、互動完成作品、現場拍攝照片等,也可通過Email發給觀眾。互動展覽將增強觀眾體驗,提升展教效果。互動展覽設施建設:包括整體策劃展覽全局、展項內容設計、互動系統與展項結合、RFID啟動展項、統一展項互動信息庫、互動信息為評估展覽效果提供數據依據等工作。

7.3 電化教育方面的RFID應用——數字展播教育、互動視頻點播

利用RFID技術,以后端展播資源和視頻資源制作、前端互動播放的方式,開展互動式數字展播教育、互動式視頻點播等電教服務。

7.4 服務設施方面的RFID應用——參觀、學習、研究、特殊群體服務

(1)基于RFID的一卡通消費服務設施:包括參觀服務設施(停車、餐飲零售等)、學習服務設施(電子閱覽、學習等)、研究服務設施(資料復印打印等)。(2)基于RFID的殘疾人服務設施:電梯控制、互動參觀體驗。

7.5 旅游觀光和文化休閑服務方面的RFID應用——參觀導引、咨詢服務、紀念品經銷

(1)藏品參觀導引、咨詢服務:語音導引、語音自助咨詢。(2)藏品衍生旅游紀念品的經營管理:一卡通消費(紀念品展賣)等。

8 RFID與其它技術結合實現藏品管理的探討

在應用RFID技術進行博物館藏品管理的過程中,可以嘗試與其他相關技術相結合,實現全方位、多角度、立體化的藏品管理。

8.1 RFID與電子安防技術結合,實現藏品安全監管

將RFID技術與電子安全防范(門禁、視頻監控)技術相結合,在多種電子安防設施的聯動控制下,對藏品日常安全進行管理,實現嚴格的藏品安全監控。

8.2 RFID與面向服務體系技術結合,實現分布式電子標簽應用

將RFID技術與面向服務體系架構技術相結合,按照分層架構來構建面向服務的應用架構,合理分擔前后臺應用服務,實現分布式藏品電子標簽業務應用。

8.3 RFID與工作流技術結合,實現規范化藏品標簽管理

將RFID技術與工作流技術相結合,通過封裝RFID電子標簽數據、處理流程和工作表單數據,實現規范化、流程化、高效率的藏品電子標簽管理和應用。

8.4 RFID與全文檢索技術結合,實現全方位藏品信息檢索

將RFID技術與全文檢索技術相結合,通過對RFID電子標簽數據、全文檢索數據進行映射、集成,實現對藏品信息的全方位、多視角的高效精準檢索。

8.5 RFID與數據倉庫技術結合,實現多維藏品信息管理

將RFID技術與數據倉庫技術相結合,對RFID電子標簽數據、藏品管理數據進行數據建模,深入挖掘信息資源,實現多維度、深層次的藏品信息管理。

8.6 RFID與商業智能技術結合,實現立體化藏品信息展現

將RFID技術與商業智能技術相結合,按照商業智能分析、報表和展現機制,對RFID電子標簽數據資源進行整合與展現,實現立體化藏品信息展現。

8.7 RFID與數據交換技術結合,實現跨平臺數據共享

將RFID技術與數據交換技術相結合,按照應用集成整合要求,制定RFID電子標簽數據交換的標準與協議,實現跨平臺藏品電子標簽管理和數據共享。

8.8 RFID與數據完整性校驗技術結合,實現數據安全控制

將RFID技術與數據完整性校驗技術相結合,運用數據完整性校驗算法,對藏品電子標簽數據進行封裝和驗證,實現藏品及相關業務數據傳輸的安全控制。

8.9 RFID與數字版權保護技術結合,實現數字資源保護

將RFID技術與數字版權保護技術相結合,對藏品數字資源進行電子標簽數據和版權保護數據的封裝、加密、驗證,實現對藏品數字資源的有效保護。

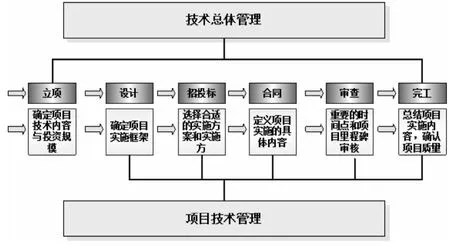

9 RFID藏品管理系統建設項目的實施與管理RFID藏品管理系統的項目建設工作應統籌規劃、統一領導、統一管理和組織,開展可行性研究、初步設計、項目招標、項目投標、技術方案論證、項目監理、項目實施、項目管理與控制、項目驗收、運行維護等工作。根據國家法律法規、博物館的實際情況,參照相關工程建設經驗,博物館信息化建設工作采用如下項目實施管理組織機構:

上述組織機構將落實到技術總體管理、項目技術管理兩個層面。

RFID館藏智能化管理系統是融合當前RFID技術發展先進成果和符合文化遺產管理發展要求的智慧型現代化藏品業務管理系統,它結合計算機技術、網絡通訊技術、自動控制技術、數字監視技術和RFID技術于一體,實現了文物庫存保管中入、出、查、盤的科學、高效地管理。系統符合當前文化遺產管理技術發展的要求,為文物管理提供了嶄新的先進和科學的手段。

馮云(1967—),北京人,大本,北京市委黨校,博物館館員(中級),研究方向:北京奧運博物館,博物館管理,陳列研究。