試論政府職能部門作為文化遺產的知識產權維權主體問題

□ 宋生輝

隨著社會經濟的發展,文化經濟化的態勢逐漸加強,對文化遺產的開發利用從深度和廣度提出了新的要求。從國際組織、政府機關、文化藝術研究機構、民間團體到公共文化機構,再到社區乃至個人都在或多或少地參與著文化遺產的開發和利用,使其越發的復雜化。在文化遺產的知識產權發展進程中,法律救濟的順利實現對于文化遺產知識產權的保護工作意義重大,而其中最為突出的便是維權主體界定問題。

一、文化遺產保護中存在的訴訟主體問題

在文化遺產的保護中,維權主體缺位、錯位局面使我國文化遺產的知識產權得不到良性使用和及時凈化,從而制約著文化遺產的保護。

首先,伴隨著文化遺產的開發和經濟利益的挖掘,出現了政府機構、社群、學界、工商界、媒體和個人等多重主體。主體的多元化勢必會帶來維權的缺位、錯位、僭位等情況。其次,我國的《文物保護法》規定一切文物屬于國家所有,文物行政主管部門主管保護工作。《非物質文化遺產保護法》也將非物質文化遺產的保護、保存工作納入政府相關部門職責。作為物質文化遺產的重點保護單位所享有的文化公權早已深度擴展到私權范圍。財產遺產化過程中權利歸屬的變化和“讓渡”是不完全的,使文化遺產的權利歸屬主體更為復雜和模糊。再次,對文化遺產開發中的糾紛本質上是權益分配的不平衡,而知識產權制度保護的目標便在于促進私人權利和社會發展二元利益的實現。最后,在文化遺產的開發和保護中,各種主體更多地傾向于開發,使保護主體也在某種意義上失去了保護的積極性。

文化遺產保護中出現的糾紛更多是訴諸法律的手段來加以解決。在現有的著作權法、商標法、專利法等與文化遺產存有一定程度的不相契合,使訴訟產生一定的難度,首先要考慮的便是主體資格問題,即誰有權來主張文化遺產的知識產權相關權利,明確政府職能部門在文化遺產的知識產權保護中的維權主體資格具有積極的社會效果和法律意義。

二、政府職能部門作為維權主體的適格性分析

(一)法理分析

1.管理權為基礎的訴訟資格主體。管理權為基礎的訴訟資格標準是起源于德國的傳統理論,該理論認為管理權是提起訴訟并成為適格主體的基礎。雖然該理論逐漸被訴的利益標準所取代,但管理權為基礎的訴訟資格標準不斷出現新的解釋,與訴的利益標準一起構成訴訟資格認定的基礎。文化遺產作為重要的歷史文化資源,直接關系到國家文化安全,關系著國家和民族的利益。以管理權為基礎,結合訴的利益標準,文化行政主管部門從而獲取維權主體資格,擁有了參與文化遺產的知識產權訴訟的權利。

2.訴的利益為基礎的訴訟資格主體。在民事訴訟中,訴訟資格的訴的利益標準是主流觀點,我國民事訴訟當事人資格也規定了利害關系、訴的利益的內容。以此為基礎來看,物質文化遺產的訴的利益主體主要是文物主管單位、經營單位、博物館等管理機構、協會組織乃至涉及居民情況下的個人,非物質文化遺產的利益主體主要涉及文化行政主管部門、協會組織、社群和個人,其中每一類主體均存在訴的利益,擁有文化遺產的特定范圍內的訴訟資格。此時便需要權衡各方權益的順位,確定適當的適格主體。

3.授權為基礎的訴訟資格主體。德國學者羅森貝克提出有權利人的授權就能夠構成訴訟擔當。日本學者進一步指出這種授權應當是多數人的授權,但對于文化遺產明確多數授權是難以操作的。對此,美國聯邦法院做法是值得借鑒的,它提到這種授權無需書面形式等要件,不做反對表示即認可,在1973年美國聯邦訴反對管理機關程序學生案對起訴資格的放寬進一步加以了確認。在非物質文化遺產的法律救濟中,現行的司法實踐偏向于將這種權利授予代表性傳承人或行業協會。行業協會不以盈利為目的,具有一定的行業和社會代表性,是私權公益化的產物。代表性傳承人和行業協會均可因授權而具有訴訟資格進行維權救濟。但代表性傳承人因為自身便是利害關系人,在訴訟中獲取了遠遠大于其他傳承人的“品牌”推廣效應,難以將訴訟獲取的利益在各主體之間進行均衡分配,制約其他傳承人的經濟效益。行業協會處于中立的社會團體,但是行業協會畢竟是具有公益性的社會團體,其訴訟能力、經濟能力和自身的組織管理完備程度都有待提升。而政府職能部門恰恰得到了法律或者說代表人民意志的國家的授權。

(二)法律依據

1.國內相關法律依據。我國制定了以《非物質文化遺產保護法》和《文物保護法》為代表的文化遺產保護法。《文物保護法》第八條明確了國家職能部門主管文物保護工作,對其進行監督管理,從而從立法上使國家職能部門享有文化遺產的保護職責。《文物保護法實施條例》具體規定了文化主管單位對文化遺產的專門機構或專人管理。《非物質文化遺產保護法》第六條規定了人民政府對非物質文化遺產保護、保存的義務。同時鼓勵法人、其他組織和公民個人參與保護工作。可見,非物質文化遺產的保護工作同樣是以政府為主導的。

2.國際公約。國際組織或地區為保護文化遺產也在不斷完善條約或立法。1972年,聯合國教科文組織在巴黎通過了《保護世界文化和自然遺產公約》,該公約規定了本國領域內的文化遺產的申報、確認、保護、保存等工作的國家責任。《關于禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約》規定了締約國建立為保護文化遺產設立相關機構的義務。以《保護非物質文化遺產公約》為核心,形成了國際公約、地區公約、國內立法不同層次的保護性條約。公約的宗旨也確立了“尊重有關社區、群體和個人的非物質文化遺產”。

三、政府職能部門作為維權主體的訴訟能力優勢

(一)經濟能力優勢

知識產權案件訴訟成本相對于一般的民商事糾紛的取證、時間、金錢等成本相對較高,直接影響著維權效果。國家職能部門作為文化遺產的知識產權維權主體具有穩定的財政支持。以企業法人為代表的營利性社團法人追求更高的利潤,在文化遺產的開發與保護工作中存在過度商業化的危險,所愿付出的成本是有限的。而協會和社會服務機構的宗旨便是保護文化遺產的良好發展,其自身的經費高額需求已經為財政支出加重了負擔,經費制約著其自身發展。最后,個人的經濟實力與組織機構的經濟實力相比是處于弱勢地位的。

(二)訴訟資源優勢

國家職能部門在資源占有量上具有明顯的相對優勢,主要體現在:(1)行政資源優勢:國家職能部門在行政資源上具有著天生的優勢,其工作經驗和對公權力機關運作的熟悉度能夠快捷的完成維權前的準備工作。(2)信息資源優勢:政府職能部門有認定、記錄和建檔以及批準傳承人等職責,被賦予了發展規劃和監督管理工作。政府職能部門相應的職責安排使其掌握了更為全面的信息資源。(3)技術優勢:國家職能部門作為享有文化遺產認定和監督管理等職責的專門機關,具有專業的技術團隊和技術工具,保障發揮積極的作用。(4)證據資源優勢:因為政府職能部門在文化遺產的認定過程中發揮了主要的作用,對文化遺產本身進行了較為全面的了解,并占有著文化遺產認定中的證據材料,有較強的取證能力。

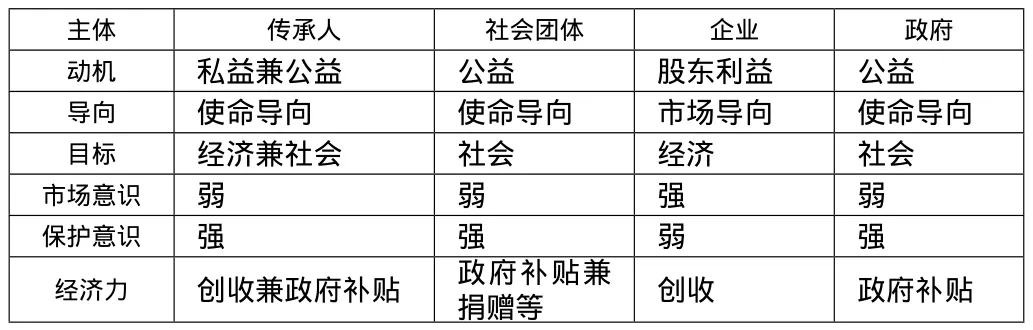

文化遺產的知識產權維權主體的對比如下:

表1:文化遺產維權主體對比表

政府職能部門作為文化遺產的知識產權維權主體具有特殊的優異地位,能夠促進文化遺產的積極保護和開發利用。

四、政府職能部門作為維權主體與其他主體的關系

訴訟主體資格在民事訴訟理論中主要表現為糾紛管理和訴的利益為基礎的訴訟實施權資格。在具體的訴訟實施中又包含有排他和復合兩種形態。

文化遺產本身所具有的公共財富性和私權性,兩者呈現矛盾統一的關系狀態,維權工作中應充分發揮政府職能部門的作用,建立以政府職能部門為中心,其他權利主體為補充的維權主體運行關系。通過政府建立、提高知識產權創造、管理、實施和保護能力,但公權力過度膨脹會產生文化遺產的不當開發的風險,有必要對其加以限制。博物館、文化館、文化遺產保護協會、企業等社會團體法人則也應積極參與文化遺產的維權工作,配合政府職能部門的維權工作,同時對政府職能部門維權行為加以監督,享有維權主體資格的否認權利,以制約政府職能部門的不當知識產權維權行為。維權主體資格否認權利的實現以“正當理由”為標準,只要主張維權主體資格否認的正當理由成立,不必考慮主張主體資格的地位和人數等問題,對以政府職能部門為主的維權主體地位起到彌補作用。

政府職能部門作為維權主體,具有法理和法律的依據,且具有經濟性和訴訟能力的優勢地位,具有保障文化遺產的知識產權的能力。在司法實踐中,政府職能部門也在發揮著極其重要的作用,由政府統一行使相關權利,便于對文化遺產進行管理,同時有較強的可操作性。政府職能部門作為維權主體突破了直接利害關系的限定,使文化遺產的知識產權侵權行為存在明確的適格維權主體,解決無適格原告的弊端,同時能夠取得較為優良的社會效果。

[1]George EV,Intangible cultural heritage,ownership,copyrights,and tourism[J],CULTURE,TOURISM AND HOSPITALITY RESEARC,VOL.4 NO.4,2010.

[2]肖建國,黃忠順.訴訟實施權理論的基礎性建構[J].比較法研究,2011(1).

[3]肖建華.訴權與實體權利主體相分離的類型化分析[J].法學評論,2002(1).

[4]徐家立.原住民與社區傳統資源法律保護研究[M].上海交通大學出版社,2012.