調查分析某院近年麻醉性鎮痛藥的使用情況

方嬈瑩 吳慶歡 肖錫州 馬凌燕

麻醉性鎮痛藥具有良好的鎮痛作用,常用于手術麻醉性鎮痛、嚴重外傷止痛和癌癥患者疼痛。疼痛患者常伴有軀體癥狀,如疲勞,失眠,消化道癥狀,神經系統癥狀,焦慮,恐懼,抑郁,孤獨等,導致患者生活質量的下降。麻醉性鎮痛藥可以緩解患者的痛苦,但其連續使用后易產生耐受性和成癮,根據WHO推薦的三階梯止痛原則合理使用麻醉性鎮痛藥,既可解決消除患者持續疼痛,又減小成癮危險性,從而極大提高疼痛患者特別是癌癥患者的生活質量[1]。由于麻醉性鎮痛藥品是國家嚴格管制的藥品,具有成癮性,使用與管理不當,會影響疾病的治療效果和出現濫用現象。為此,我們對某院2008~2010年麻醉性鎮痛藥的使用進行了統計、分析和評價,以供臨床用藥參考。

1 資料

收集某院2008~2010年麻醉藥品處方張,記錄藥名、用法用量、用藥天數、總用藥量和用途等內容,綜合分類統計。

2 方法

采用WHO藥物使用小組建議的限定日劑量(defined daily dose,DDD)和藥物利用指數(drug utilization index,DUI)方法[2]。參考《新編藥物學》第15版及臨床常規用量,確定DDD,通過用藥頻度(DDDs)和藥物利用指數(DUI)分析用藥情況。DDDs=總用藥量/該藥的DDD值,DUI=DDDs/用藥總天數。

3 結果

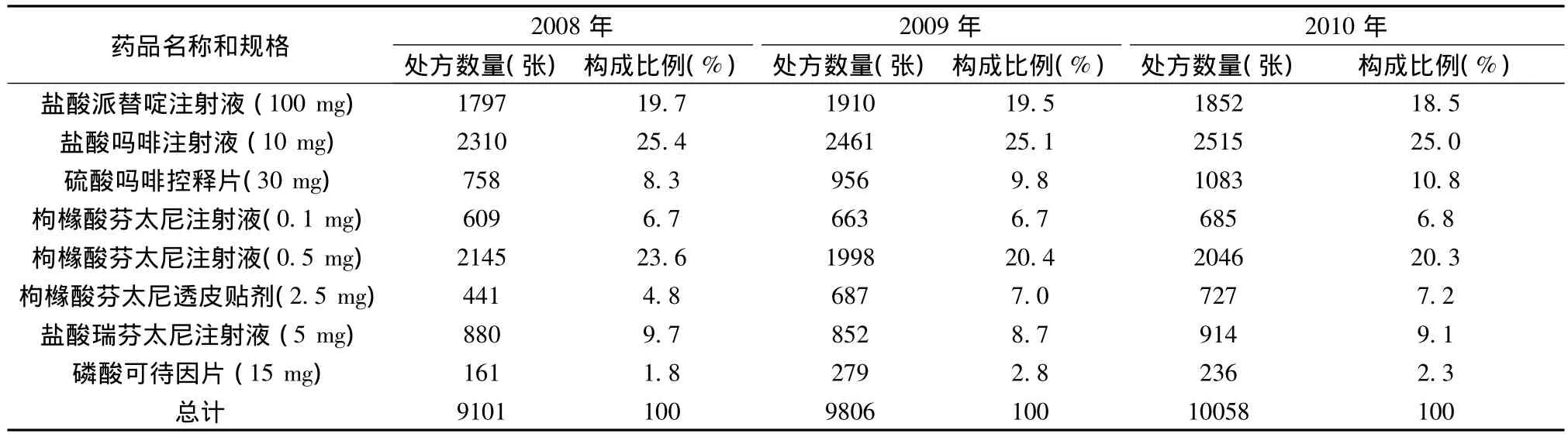

3.1 麻醉藥品的分布情況,見表1。

表1 各麻醉藥品在處方中的分布情況

從表1可知,2008~2010年麻醉藥品處方分別為9101張、9806張和10058張,其中硫酸嗎啡控釋片和枸櫞酸芬太尼透皮貼劑的處方構成比例逐年增加外,其他變化不大;共涉及麻醉性鎮痛藥8個,劑型3種。枸櫞酸芬太尼注射液(0.5 mg)和鹽酸嗎啡注射液的處方量相對較多,構成比例分別在20%和25%左右,占所有處方量的45%以上,其次是鹽酸派替啶注射液和硫酸嗎啡控釋片約占19%和9%,最小的是磷酸可待因片約占2%,除枸櫞酸芬太尼注射液(0.5 mg)和鹽酸嗎啡注射液主要用于手術麻醉鎮痛大量使用外,臨床醫師開具的其他各種麻醉性鎮痛藥處方是按照藥品的藥理作用、療效特性結合病程需要選擇用藥,用藥較合理。

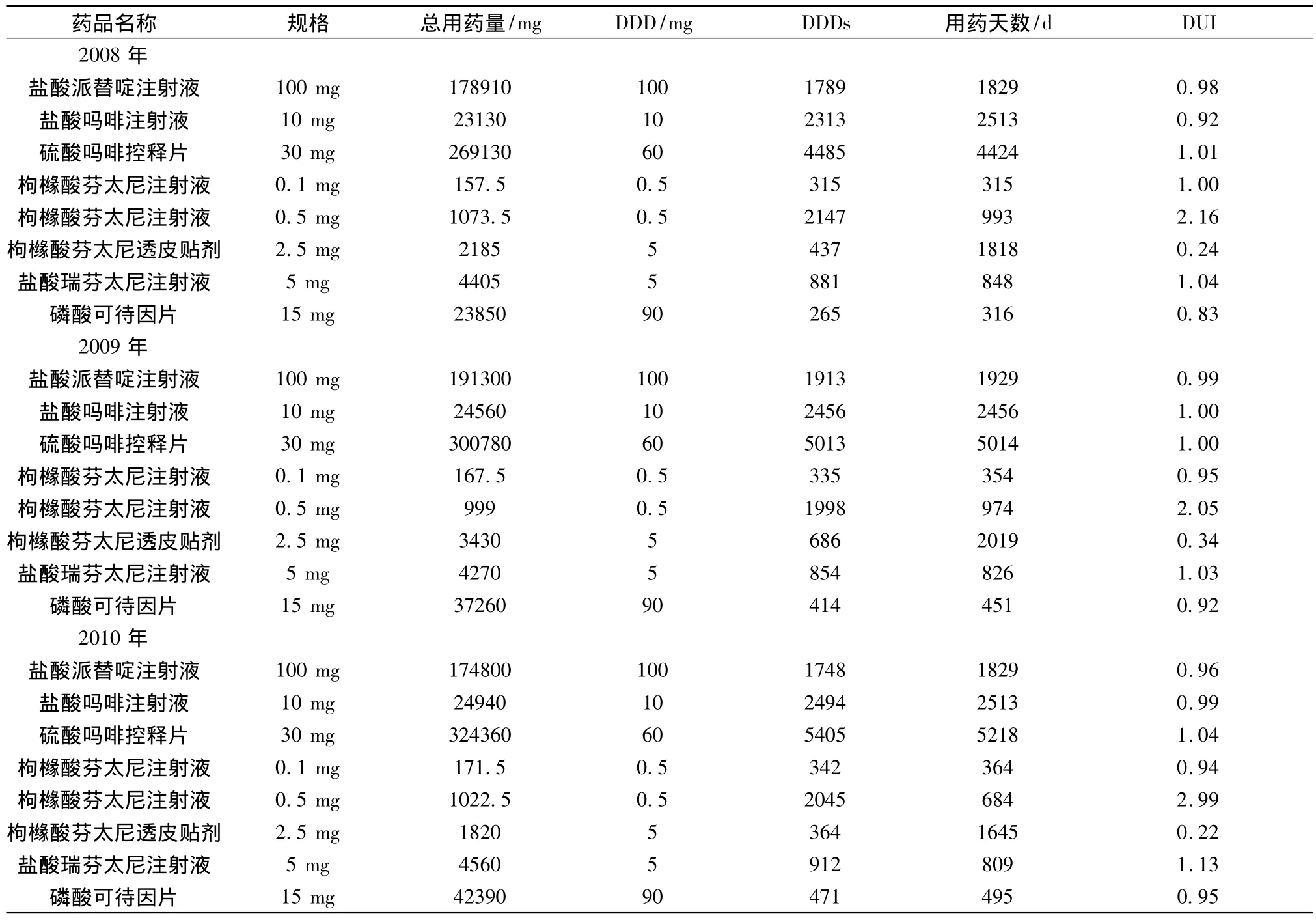

3.2 各種麻醉藥品的利用情況分析,見表2。

表2 各種麻醉藥品的利用情況

由表2可見,每年硫酸嗎啡控釋片、鹽酸嗎啡注射液、枸櫞酸芬太尼注射液(0.5 mg)、鹽酸派替啶注射液用藥頻度較大,其DDDs值詳見表2,特別是硫酸嗎啡控釋片和鹽酸嗎啡注射液占用藥頻度的一半以上,這與處方的構成比例接近。由藥物利用指數DUI值可知,鹽酸派替啶注射液、鹽酸嗎啡注射液、枸櫞酸芬太尼注射液(0.1 mg)、枸櫞酸芬太尼透皮貼劑、磷酸可待因片的DUI<1,枸櫞酸芬太尼注射液(0.5 mg)、硫酸嗎啡控釋片、鹽酸瑞芬太尼注射液的DUI>1。

4 討論

鹽酸派替啶注射液是強效鎮痛藥,作用時間短,其代謝物具有中樞神經系統毒性,半衰期長,長期用藥會積蓄中毒,可致神經異常、震顫、驚厥等,不適用于緩解癌癥等慢性疼痛,主要用于手術麻醉性鎮痛和急銳性疼痛,根據某院近三年統計顯示鹽酸派替啶注射液其DUI<1,使用量變化不大,使用合理。

嗎啡的鎮痛作用是派替啶的8~10倍,嗎啡控釋片為強效長效鎮痛藥,達穩態時血藥濃度波動較小,具有服用方便、鎮痛作用強、維持時間長、臨床療效確切等特點,主要用于重度癌痛患者鎮痛。有研究顯示皮下注射嗎啡治療晚期癌痛呼吸困難安全,有效[3]。根據世界衛生組織提出“讓癌痛患者不痛,并提高其生活質量”為原則,通過實施“癌癥三階梯止痛療法”,晚期癌癥患者術后化療疼痛,經嗎啡治療,疼痛得到不同程度的緩解,硫酸嗎啡控釋片是癌痛患者常見使用安全性高的鎮痛藥[4-5]。由上述某院近三年統計顯示硫酸嗎啡針酸嗎啡控釋片的處方數及比例逐年增加,總用藥量,DDDs和用藥天數逐年增加,其DDDs遠超越其他鎮痛藥,使用頻率很高,DUI略大于1,由于個體差異,根據國家藥品監督管理局指出,對癌癥患者鎮痛使用嗎啡應由醫師根據病程和耐受情況決定劑量,總體來說使用合理。臨床經驗表明,晚期癌癥患者應給予以嗎啡為主的鎮痛藥物,以提高癌癥患者的生活質量[6]。長期口服硫酸嗎啡控釋片是治療癌痛的最佳方案[7]。枸櫞酸芬太尼透皮貼劑具有使用方便、作用時間長、沒有胃腸道反應、適用于不能口服給藥的癌癥患者等優點。臨床醫師已把硫酸嗎啡控釋片和枸櫞酸芬太尼透皮貼劑作為癌痛治療的首選藥。

芬太尼鎮痛作用是嗎啡幾十倍,作用訊速,維持時間短,不良反應輕;瑞芬太尼起效快,術后蘇醒也快;枸櫞酸芬太尼注射液和鹽酸瑞芬太尼注液主要用于手術麻醉鎮痛,劑量較大,DUI均大于1,使用均算合理。磷酸可待因片是第二階梯鎮痛藥的代表,對中度疼痛有效,主要用于無痰干咳及劇烈頻繁的咳嗽,由上述某院近三年統計顯示使用量變化逐年增加,其DUI小于1,使用合理。

從以上的分析結果說明,某院的臨床醫師已經理解和執行癌癥三級止痛的治療原則,遵循按階梯、按時、個體化用藥、盡可能使用口服及外用給藥為原則,以減輕患者的胃腸道等反應,某院臨床麻醉性鎮痛藥品的使用較合理。

[1]聶漭,劉淑俊,等.癌癥及其對癌癥患者生活質量影響的調查.中華腫瘤雜志,2000,22:22.

[2]查仲玲,張玉.物利用研究.藥物流行病學雜志,1996,5(2):112.

[3]馮麗娟,陳鳳菊,等.皮下注射嗎啡治療晚期癌癌呼吸困難60例.醫藥導報,2010,29(10):1297.

[4]聶漭,劉淑俊,邸立軍,等.癌癥及其對癌癥患者生活質量影響的調查.中華腫瘤雜志,2000,22:22.

[5]羅健.特殊人群癌癥疼痛的藥物治療.中國藥物依賴性雜志,2003,12(2):154.

[6]陳衛兵,劉艷兵,石娟,等.我院麻醉藥品使用情況調查與分析.中國藥事,2001,15(2):133.

[7]鹽酸嗎啡控釋片與硫嗎啡控釋片對癌痛患者的止痛效果觀察.中國醫院藥學雜志,2008,28(10):829.