西太平洋暖池北部15萬年以來的碳同位素低值事件

仇曉華 , 李鐵剛 南青云 宮海明

(1.中國科學院 海洋研究所, 山東 青島 266071; 2.中國科學院 海洋地質與環境重點實驗室, 山東 青島266071; 3.中國科學院研究生院, 北京100049; 4.山東省第一地質礦產勘查院, 山東 濟南250014)

有孔蟲殼體的氧碳同位素在古海洋學中應用廣泛, 其碳同位素記錄了地殼碳儲庫之間、海洋表層水和深層水之間以及不同海區之間的碳循環過程[1];氧同位素記錄了其生存環境中海水的溫度、鹽度和冰體積變化效應。全球冰體積的變化信號在氧同位素中的反映最為明顯, 因此氧同位素在冰期-間冰期的尺度上可全球對比, 通常被用作年代標尺。碳同位素的影響因素則復雜得多。

目前越來越多的古海洋記錄顯示, 全球各海區均發現冰消期浮游有孔蟲的δ13C低值事件, 然而該事件的機制尚有爭議, 許多研究結果支持其與南極深層水的上涌有關[2-3]。本文選取了西太平洋暖池北部邊緣的 MD06-3052孔, 分析了沉積物中浮游有孔蟲表層種的氧碳同位素, 以討論氧碳同位素的變化規律, 并驗證碳同位素低值事件是否影響到西太平洋暖池北部, 進而探討該事件的機理。

1 材料與方法

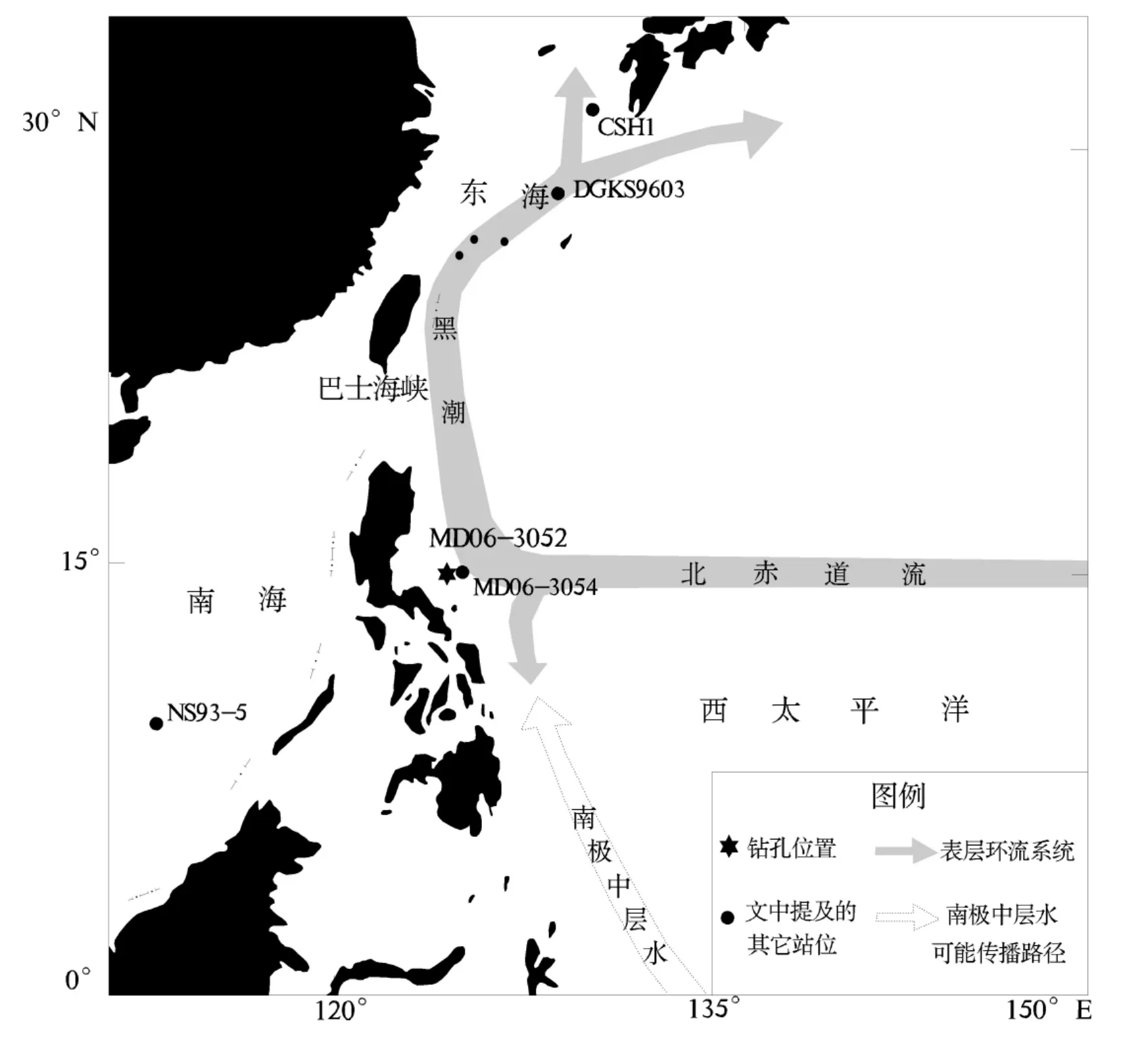

本文選取國際海洋全球變化研究(IMAGES)于2006年在西太平洋暖池北部、北赤道流分叉處附近取得的高質量巖心 MD06-3052(圖1)(14°48.6042'N,123°29.3983'E, 水深732 m)進行了氧碳同位素測定。該巖心全長 1 948 cm, 巖性以橄欖灰到灰色粉砂質黏土和黏土質粉砂為主, 以4 cm間隔取樣, 共獲得樣品486個。

有孔蟲氧碳同位素樣品的挑選、前處理與測定均按照標準流程在中國科學院海洋地質與環境重點實驗室完成。首先取適量沉積物樣品置于 50℃烘箱中烘干后, 用自來水浸泡1~2 d, 再用63 μm的網篩進行沖洗, 最后將>63 μm的粗組分置于50°C烘箱中烘干, 并在體式顯微鏡下挑選殼體保存良好、干凈、無明顯溶蝕痕跡的浮游有孔蟲表層種Globigerinoides ruber(250~300 μm)個體約20枚。為去除有孔蟲殼體的有機質等, 還需進行如下前處理過程: 首先將壓碎的有孔蟲殼體在3%的雙氧水中浸泡0.5 h,然后加入少量丙酮并超聲 30 s, 最后去除上層廢液并將殘留部分放入 50℃烘箱中烘干。烘干后的待測樣品隨后被轉移到 GV IsoPrime型穩定同位素質譜儀中進行氧碳同位素測試, 該儀器對δ18O的標準偏差為±0.06‰, 對δ13C的標準偏差為±0.04‰, 最后利用NBS18標準將測得的氧碳同位素數據轉化為國際PDB標準。

圖1 MD06-3052孔及與本文有關的鉆孔位置及表層環流系統Fig.1 Positions of MD06-3052 and other related cores and surface current in the studied area

2 結果

2.1 年齡模式

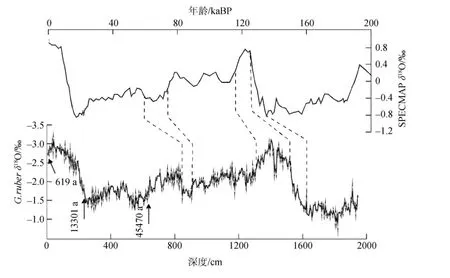

我們基于3個AMS14C測年結果[4](圖2箭頭及數字)及所研究巖芯浮游有孔蟲G.ruber δ18O曲線與SPECMAPδ18O標準曲線[5]的對比(圖2中虛線指示MD06-3052孔氧同位素地層對應年代)建立了MD06-3052孔的年齡模式[4]。結果表明 MD06-3052孔底部年齡達到150 ka, 即MIS6期, 所研究巖芯的氧同位素期次詳細劃分情況如圖3所示。

2.2 浮游有孔蟲氧碳同位素變化

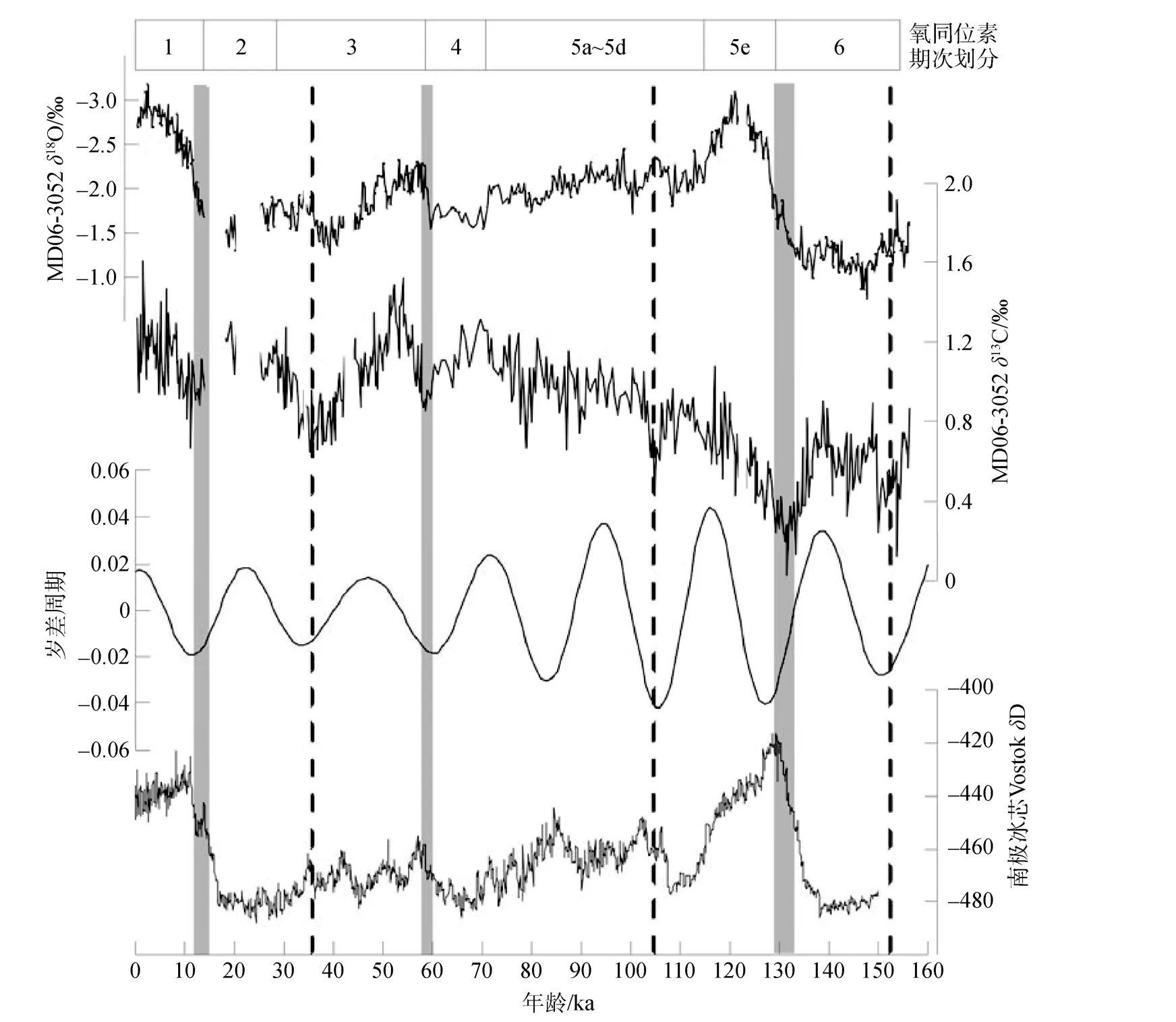

150 ka以來表層種G.ruber的δ18O整體上顯示出冰期-間冰期尺度的變化特點, 即冰期(MIS6期、MIS2~MIS5d期)較重, 間冰期(MIS1期、MIS5e期)較輕(圖3)。表層種G.ruber的氧同位素在終止期II(即MIS6期向末次間冰期過渡的時期, 倒數第二次冰消期)變化幅度較大, 為 1.9‰。與鄰近海區相比,SO18459孔(帝汶海區印度尼西亞貫穿流出口處)G.ruber的氧同位素從135 ka的–1.1‰減小到128 ka的–2.5‰, 變輕幅度約為 1.4‰[8]; 而 MD98-2162孔(Makassar海峽)的變化幅度為1.9‰[9]; ODP806B孔(西太平洋暖池核心區)的變化幅度為 1.1‰[10]。各海區變化幅度各不相同, 很大程度上是由于當地水文條件(如降雨)和溫度的差異造成的。150 ka以來MD06-3052孔受到 5次濁流作用的侵蝕, 因此本文中刪除了所有濁積層的記錄[4]。

碳同位素的變化要比氧同位素復雜得多。整體趨勢上, 150 ka以來δ13C在0.1‰~1.5‰變動(圖3), 尤其是 137.2 ka以來, 碳同位素呈現逐漸變重的趨勢,與南海200 ka以來碳同位素的變重趨勢類似[11]。具體來講, 137.2 ka之前,δ13C變化幅度較小; 137.2 ka

之后δ13C開始變輕, 在131.6 ka達到最低。這一次低值事件是 150 ka以來最明顯持續時間最長的(約133.1~129.1 ka)。隨后, 碳同位素開始逐漸變重, 直到MIS4期伊始(約71 ka)達到極值, 在逐漸變重過程中有幾次小幅度的變輕事件出現; 進入MIS4期之后,δ13C開始逐漸變輕, 直到MIS4/3過渡期出現低值事件(60.4~57.7 ka)之后又逐漸變重, 至 54 ka達到極值。最后一次低值事件發生的時期在末次冰消期, 然而由于濁流作用, 造成了沉積記錄的不完整, 低值事件的起始時間較難確定。低值事件之后,δ13C逐漸變重, 直至早全新世(8.3 ka), 與東赤道太平洋的時間(中全新世)有所差異[12]。

圖2 MD06-3052孔AMS14C測年結果[4](已校正)及G. ruber δ18O曲線與SPECMAP δ18O標準曲線[5]的對比Fig.2 AMS14C dating points of core MD06-3052 and comparison between G. ruber δ18O curve of the studied core and the SPECMAP curve

圖3 MD06-3052孔δ18O、δ13C及其與歲差周期[6]、南極冰芯Vostok δD[7]的對比Fig.3 Oxygen isotope, carbon isotope of Core MD06-3052 and the comparison with the precession cycles and AntarcticVostok ice core δD

除上述發生在冰期-間冰期過渡期的碳同位素低值事件外(圖3中灰色陰影指示), 我們還識別出了MD06-3052孔的另外 3次小幅度低值事件, 分別發生在MIS6期(極值在149.9 ka)、MIS5期(極值104.8 ka)和MIS3期(35.2 ka)(圖3中虛線指示)。這3次低值事件的持續時間以及變化幅度各不相同, 其中又以發生于MIS3期的最為明顯、幅度最大; 其余兩次的持續時間短、變化幅度很小。

3 討論

3.1 與其他地區δ13C低值事件間對比

δ13C低值事件在全球范圍內廣泛存在, 在鄰近海區, 如沖繩海槽、南海和西北太平洋均有相關記錄。

沖繩海槽北部CSH1孔(圖1)δ13C曲線顯示, 48 ka以來出現了 4個明顯的寬幅低值時期, 時間分別為44~38.5, 36~30, 25~18.5和14~10 ka[13]; 沖繩海槽中部的DGKS9603孔(圖1)也發現了末次冰消期浮游有孔蟲δ13C的寬幅低值事件[14]。

綜上所述,在提高經濟發展質量的必要性日漸突出的今天,預算績效管理工作突破傳統思維模式,采用現代管理思想和信息技術工具,根據戰略目標對原有的工作流程進行改進已經成為提高預算績效管理水平的新思路和必然選擇。■

南海NS93-5孔(圖1)終止期II出現浮游有孔蟲殼體δ13C低值事件, 極低值的出現時間約在131 ka[15];南海 8個站位浮游有孔蟲δ13C綜合曲線顯示, 近200 ka來發生了3次碳同位素的低值事件, 且均發生在冰消期[11], 其變化與太平洋[16-17]和大西洋[18]的記錄一致。

西北太平洋 MD06-3054孔(圖1)末次冰消期浮游有孔蟲表層種G.ruber的δ13C極低值出現的時間為 13.0~11.0 ka, 領先于次表層種Pulleniatina obliquiloculata的δ13C極低值出現的時間[19]。

此外, 其他海區也發現了碳同位素低值事件的證據, 如東赤道太平洋TR163-19終止期I和II均發現碳同位素低值事件, 其中終止期I極低值出現的時間約15.9 ka±0.2 ka[12]; 東太平洋ODP1240站位3個終止期均發現了Neogloboquadrinadutertrei碳同位素低值事件, 并且時間上與次表層水開始變暖的時間一致[20]。

總的來說, MD06-3052孔與以上海區在終止期I、II的δ13C低值事件記錄上相吻合[11-20], 在MIS4/3過渡期事件上與南海一致[11], 而在35.2 ka事件上則與沖繩海槽北部的記錄較一致[13]。

3.2 機制探討

關于冰消期δ13C低值事件的驅動機制目前仍存在爭議, 許多證據將這一信號的來源指向南半球高緯。東太平洋δ13C低值事件的開始時間、表層海水溫度開始增溫的時間與南極開始變暖的時間一致,指示著碳同位素低值信號很有可能來自南半球高緯[12],認為冰消期時南大洋水分層結束、南極底層水的上涌, 一方面造成了冰期時封存于深層水中的 CO2的釋放, 另一方面通過南極深層水對流活動、亞南極模態水和南極中層水將δ13C低值信號帶到低緯海區。

西北太平洋黑潮源區MD06-3054孔的記錄表明末次冰消期表層種δ13C低值事件領先于次表層種,可能是來源于南半球高緯δ13C低值信號的不同傳播途徑造成的, 次表層δ13C低值可能是通過水團(即南極中層水)的傳播, 而表層水δ13C低值更可能與大氣CO2的影響有關[19]。李鐵剛等[14]推測末次冰消期沖繩海槽中部表層水δ13C低值事件應是受西太平洋表層水體直接影響。盧苗安等[15]發現倒數第二次冰消期南海地區的浮游有孔蟲δ13C低值事件發生于全球快速升溫、冰蓋快速消融和大氣甲烷濃度快速增加的時期, 推測該低值事件是由于大洋環流格局的變化引起西太平洋邊緣海海底天然氣水合物突然失穩導致大量甲烷釋放造成的。李建如等[11]通過全球對比, 發現了南海200 ka來浮游有孔蟲δ13C低值事件的時間與其他大洋的共同特征, 即 3次δ13C低值事件均發生在冰消期; 另外,δ13C還顯示出冰期-間冰期旋回、偏心率長周期和歲差周期的變化。南海δ13C的冰期-間冰期旋回變化反映了陸地植被對大洋碳儲庫的影響; 200 ka以來δ13C逐漸變重的趨勢, 對應著最后兩次碳同位素重值事件之間(δ13CmaxII-I)的后半部分, 是500 ka偏心率周期的表現; 而3次低值事件均對應歲差低值時期, 可能是低緯過程驅動(如季風)的反映[11]。

將MD06-3052孔δ13C顯示出的低值事件與其他海區記錄對比發現, MD06-3052孔150 ka以來冰消期的δ13C低值事件與南海的記錄(即MIS5/6、MIS3/4以及MIS1/2過渡期的低值事件)有較好的對應, 逐漸變重的趨勢也較明顯[11]。與之不同的是, MD06-3052孔δ13C并沒有顯示出冰期變輕, 間冰期變重的趨勢,全新世和末次間冰期δ13C的記錄差異也很大。此外,其余 3次幅度較小的低值事件也沒有顯示一致性。MD06-3052孔δ13C的記錄在149.9, 104.8, 35.2 ka的3次小幅度的低值事件與歲差低值[6](圖3)有較好的對應, 同時冰消期的 3次低值事件也對應著歲差低值, 除了終止期II的δ13C低值可能由于年代框架的誤差而與歲差低值有相位差外, 其余均對應良好,可見碳同位素的歲差周期較為明顯。

與南極的δD[7](溫度指標)記錄對比則發現, 終止期II和MIS4/3過渡期δ13C低值事件的開始與南極的變暖是同時的(圖3), 說明這兩次δ13C低值事件信號的來源可能與南極的變暖有關。

總之, 西太暖池北部邊緣 MD06-3052孔與其他海區記錄的相似性, 進一步證實了 3次冰消期的δ13C低值事件的普遍性。而其他3次小幅度的δ13C低值事件與歲差低值的對應, 可能是低緯西太平洋的區域性特點。由于西太平洋暖池北部受到 ENSO和季風作用的強烈影響, 其降雨、水體營養水平等被制約, 進而影響了δ13C的變化, 而ENSO和季風等作用是具有歲差周期的。另外, 新興的熱帶驅動假說[21]認為季風通過降水影響陸地化學風化作用, 這一作用又控制Si向大洋的輸入, 進而調整大洋浮游植物中硅藻與顆石藻的比值, 改變了有機碳和無機碳的比例, 最后影響了大洋碳儲庫及δ13C的周期性變化, 然而這種影響是否具有歲差周期, 仍有待進一步檢驗。

4 結論

1) 西太平洋暖池北部MD06-3052孔150 ka以來浮游有孔蟲表層種的δ13C與δ18O顯示不同的變化特征,δ13C并未顯示出明顯的冰期-間冰期變化。

2) 從MD06-3052孔的記錄中共識別出6次δ13C低值事件, 其中3次較明顯, 發生在冷期向暖期過渡的時期即冰消期, 而其余3次幅度較小, 與歲差低值對應較好。

3) MD06-3052孔δ13C低值事件與歲差低值的對應, 可能反映了低緯過程(如 ENSO、季風)對西太平洋暖池北部表層海水碳同位素組成的控制。

[1]Hilting A K, Kump L R, Bralower T J.Variations in the oceanic vertical carbon isotope gradient and their implications for the Paleocene-Eocene biological pump[J].Paleoceanography, 2008, 23(3): PA3222.

[2]Spero H J, Mielke K M, Kalve E M, et al.Multispecies approach to reconstructing eastern equatorial Pacific thermocline hydrography during the past 360 kyr[J].Paleoceanography, 2003, 18(1): 1022.

[3]Anderson R F, Ali S, Bradtmiller L I, et al.Wind-driven upwelling in the Southern Ocean and the deglacial rise in atmospheric CO2[J].Science, 2009, 323(5920):1443-1448.

[4]仇曉華, 李鐵剛, 常鳳鳴, 等.西菲律賓海 15 萬年以來的濁流沉積及其成因[J].海洋地質與第四紀地質, 2012, 32(4): 157-163.

[5]Imbrie J, Hays J D, Martinson D G, et al.The orbital theory of Pleistocene climate: support from a revised chronology of the marine δ18O record [C]//Berger A,Imbrie J, Hays J, et al.Milankovitch and Climate.Dordrecht: Dordrecht Reidel Publishing Company,1984: 269-305.

[6]Laskar J, Robutel P, Joutel F, et al.A long-term numerical solution for the insolation quantities of the Earth[J].Astronomy and Astrophysics, 2004, 428(1): 261-285.

[7]Petit J R, Jouzel J, Raynaud D, et al.Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica[J].Nature, 1999, 399(6735): 429-436.

[8]田翠翠, 田軍.倒數第2個冰消期印度尼西亞穿越流的增溫幅度及其與高緯氣候變化的關系[J].科學通報, 2010, 55(30): 2944-2952.

[9]Visser K, Thunell R, Stott L.Magnitude and timing of temperature change in the Indo-Pacific warm pool during deglaciation[J].Nature, 2003, 421(6919): 152-155.

[10]Lea D W, Pak D K, Spero H J.Climate impact of late Quaternary equatorial Pacific sea surface temperature variations[J].Science, 2000, 289(5485): 1719-1724.

[11]李建如, 汪品先.南海 20萬年來的碳同位素記錄[J].科學通報, 2006, 51(12): 1482-1486.

[12]Spero H J, Lea D W.The cause of carbon isotope minimum events on glacial terminations[J].Science,2002, 296(5567): 522-525.

[13]孫榮濤, 李鐵剛, 張德玉, 等.沖繩海槽48ka以來的碳同位素記錄及其環境指示意義[J].海洋與湖沼,2007, 38(4): 314-321.

[14]Li T, Liu Z, Hall MA, et al.The planktonic foraminiferal δ13C broad minimum event during the last deglacial in Okinawa Trough (in Chinese)[J].Chinese Science Bulletin, 2002, 47(4): 298-301.

[15]盧苗安, 馬宗晉, 陳木宏, 等.倒數第二次冰消期西太平洋邊緣海地區δ13C值快速負偏事件及其成因[J].第四紀研究, 2002, 4: 349-357.

[16]Shackleton N J, Hall M A.Stable isotope history of the Pleistocene at ODP Site 677[J].Proc ODP Sci Results,1989, 111: 295-316.

[17]Schmidt H, Berger W H, Bickert T, et al.Quaternary carbon isotope record of pelagic foraminifers: Site 806,Ontong Java Plateau[J].Proc ODP Sci Results, 1993,130: 397-409.

[18]Tiedemann R, Sarnthein M, Shackleton N J.Astronomic timescale for the Pliocene Atlantic δ18O and dust flux records of Ocean Drilling Program Site 659[J].Paleoceanography, 1994, 9(4): 619-638.

[19]Chen S X, Li T G, Tang Z, et al.Response of the northwestern Pacific upper water δ13C to the last deglacial ventilation of the deep Southern Ocean[J].Chinese Science Bulletin, 2011, 56(24): 2628-2634.

[20]Pena L D, Cacho I, Ferretti P, et al.El Ni?o–Southern Oscillation–like variability during glacial terminations and interlatitudinal teleconnections[J].Paleoceanography, 2008, 23(3): PA3101.

[21]汪品先, 翦知湣, 劉志飛 地球圈層相互作用中的深海過程和深海記錄(II): 氣候變化的熱帶驅動與碳循環[J].地球科學進展, 2006, 21(4): 338-345.