你會正確地吃鹽嗎 別口不擇“鹽”

◎季天也

印度泰米爾納德邦的一塊鹽田里,有個工人正在制鹽。

“開門七件事,柴米油鹽醬醋茶”。很早就與人類打交道的食鹽,平凡卻又不可或缺。然而在現代科技生活的影響下,食鹽的“業務范圍”不斷擴大,分工也越來越細,從原來的調味品,逐漸朝保健和營養素補充劑的方向發展。除了最普遍的加碘鹽,市面上還有低鈉鹽、加鈣鹽、竹鹽、海鹽等品種,價錢也參差不齊。消費者面對五花八門的選擇,大有無“鹽”以對之感。對于食鹽,你懂多少呢?

低鈉≠健康

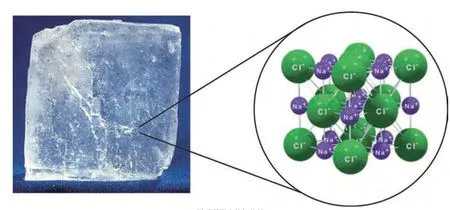

食鹽,化學名字叫氯化鈉,是最古老的調味料之一,用鹽腌制也是最早的保存食物的方法。按來源分,食鹽主要分有海鹽、巖鹽(礦鹽)、湖鹽(池鹽)及井鹽,前兩者種類最多。海鹽是把海水引入鹽田,經太陽曝曬結晶而成,以白色粗粒為主;巖鹽是在地下或山洞內開采的食鹽;開采現代鹽湖礦加工制得的鹽叫作“湖鹽”;運用鑿井法汲取地表淺部或地下天然鹵水加工制得的鹽叫作“井鹽”;將原鹽通過加工工藝去掉無用雜質,就做成了精制鹽,也是市面普遍銷售的。由于鹽的主要成分是鈉,因此從營養角度來說,這些鹽沒有太大區別。

過去的粗鹽含有氯化鎂,極易吸潮。現在市售精鹽普遍都添加些抗結劑,防止鹽發潮結塊。身為“百味之王”,食鹽大大提升了人們吃飯的品質和心情,這些都是毋庸置疑的。相比之下,它對生理活動的作用就不那么廣為人知了。

科學家把人體需要從外界獲取的營養物質分為五大類——糖、脂肪、蛋白質、維生素和無機鹽(即礦物質)。在無機鹽之中,鈉元素在人體內含量很高,一個70公斤重的成年人,體內裝有100克左右的鈉元素,比廣告詞里耳熟能詳的鐵、鋅、硒之類的微量元素多得多。食鹽一旦進入含有水的地方——比如口腔、胃液和組織液,原本手拉手的鈉元素和氯元素就會彼此分開,以離子的形態在水中游蕩,舌頭嘗到的咸味兒就是鈉離子的作用。

體內的鈉離子往往集中待在細胞外液和血漿組織液里,而細胞內液則是鉀離子扎堆的地方。這兩種離子能在數量和質量上形成一種微妙的比例關系,負責維持體液濃度平衡和神經信號的聯絡,讓人體的細胞工廠能夠正常有序地對原料和產品進行運輸和加工。

吃食鹽,是人獲取鈉離子的主要來源。吃進去的鈉離子被小腸吸收,進入血液。在各個組織器官周轉一通之后,由腎臟負責統籌,將它們隨尿排出體外。鈉離子進出人體有個特點:排出量幾乎等于攝入量,通俗地說就是“多吃多排、少吃少排、不吃不排”。

“不吃不排”?那還吃它干嗎?因為人體的正常活動與體液里各種礦物質的濃度(生理鹽水的濃度,即0.9%)的穩定息息相關。喝水多、排尿多、腹瀉、大量出汗,任何一條都會讓體液濃度變稀。這時候就需要補鹽,讓體液濃度回升。否則,人體的很多“零件”就該不好使了,頭暈目眩、渾身無力、肌肉抽筋、惡心嘔吐等。所以,雖然人體不會每時每刻地消耗鈉離子,但每天適量吃一點鹽,有消耗就剛好補充了,沒消耗就在體內走個過場,然后“貢獻”給馬桶了。口味得到滿足的同時,腎也不費什么力。

鹽多必失

反過來,要是成天重口味飲食,鈉的攝入量超過了腎的周轉能力,它就會成為高血壓的誘發劑。原因在于,體液過濃,忙得焦頭爛額的腎臟也力不從心,探測體液濃度的傳感器(學術上叫滲透壓感受器)就會發出信號,讓身體存貯大量的水來稀釋,血管平滑肌和其他組織都因為水分的增加而腫脹,使得血管變窄。血液流動的空間變小了,血壓自然會升高,心臟和腎臟的壓力便隨之加大,于是排出過多鈉離子的能力也就更弱。這樣一來,機體又只能靠“注水”來解決體液過濃的問題,陷入鈉排不掉、水不斷蓄積(醫學上稱為鈉、水潴留)的惡性循環中。持續下去的話,高血壓和身體浮腫等病癥就該登門造訪了。

需要注意的是,高血壓病來自家族遺傳和后天飲食、生活習慣的綜合影響,鹽并不是“主犯”,不能一說到高血壓就貼上“鹽吃多了”的標簽。

別口不擇鹽

其實,鈉元素是一種適量有益、過多過少都有害的營養物質。體液過稀或者鈉離子不足的情況不太常見。從生理上看,人體保存鈉的機制比較完善,只有長期維持每天1 ~2克食鹽或者更低的攝入量,缺鈉引起的健康問題才容易發作。從生活方式上看,現代食品工藝大大豐富了人們的飲食種類,人們吃到鈉的途徑也越來越多。也許炒菜放鹽不多,但經常吃榨菜、方便面、膨化食品、話梅、餅干面包等含鹽食物,每天的鈉攝入總量就很可觀了。

《美國居民膳食指南》指出,鈉每天攝入的安全上限為2300毫克(1克=1000毫克),高血壓患者、老年人和心、腎機能較弱的人則為1500毫克。世界衛生組織(WHO)2013年1月發布的新指南建議,健康成年人每天的鈉元素攝入量最好控制在2000毫克,大致是40粒綠豆的重量,換算成食鹽是5克,我國的《中國居民膳食營養素參考攝入量》一書中,對鈉的每日適宜攝入量(AI)定為2200毫克,換算出來,相當于5.6克食鹽。這種差異只是風險管理的取舍不同,并不是說誰比誰更科學。需要注意的是,如果按世衛組織的標準,算上從其他食物里攝取的鈉,實際每天的炒菜用鹽量需少于5克才可能不超標。

其實,對多數公眾來說,要做到這個限量還是需要毅力的。《美國居民膳食指南》的統計數據顯示,美國人平均每天的食鹽攝入量超過10克。中國疾控中心2008年對國人的調查結果是,平均每人每天的攝入量為10.7g,其中農村居民為11.1g,城市居民9.7g,大約81.6%的居民食鹽的攝入量超過建議攝入量。以高鹽飲食為典型的營養素失衡問題,已經成了世界范圍的普遍問題。這還不算,食鹽還花樣翻新,新品迭出,讓人們更不知應該怎樣選擇了。

波蘭維利奇卡鹽礦里的鹽雕——達芬奇名畫《最后的晚餐》

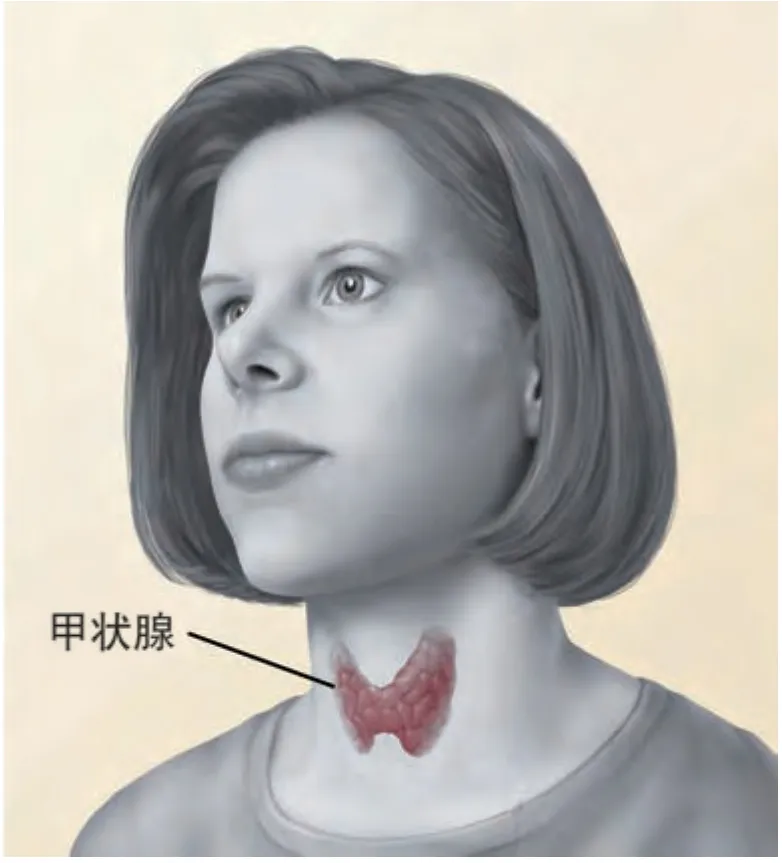

缺碘,會造成甲狀腺功能紊亂,最典型的就是“大脖子病”。

碘的好處很單一,就是參與甲狀腺激素的合成。

鹽之有何物

先說說低鈉鹽吧。它通常用一定量的鉀元素或鎂元素來代替部分鈉元素。普通的食鹽都經過精制除雜工藝,氯化鈉的純度都在99%以上。根據食品標簽營養成分表上的標注,每100克食鹽中的鈉元素含量都在39 ~40克,這正是鈉元素在氯化鈉中的比重。而低鈉鹽里的鈉含量只有29克上下,比普通鹽少了1/4,空出來的那10克左右就用鉀元素來調配,保證咸味不損失太多。這樣的鹽可以幫你“hold住”鈉的攝入,所有人都可以正常吃,尤其適合老年人和高血壓患者。

鈉吃多了容易升高血壓,鉀則有助于降低血壓。就健康人而言,其他食物中的鉀加上低鈉鹽中的鉀,可以認為對健康是有利的,而且不用擔心鉀過量問題。不過,糖尿病患者和心、腎有障礙的人,對鉀的代謝能力不太行,如果因為是低鈉鹽而放心大膽地多吃,也可能導致高血鉀,引發心律失常等問題。這類人吃低鈉鹽要格外謹慎。

接下來登場的,是一類添加了其他礦物質的精制食鹽,常見的有鐵強化鹽、鋅強化鹽和硒強化鹽等。以鋅強化鹽為例,鋅元素主要功能有參與糖、脂肪和蛋白質的代謝,促進生長發育和組織再生等。缺鋅就會引起皮膚粗糙、味覺減退、發育受制。對18 ~50歲的中國人來說,鋅的每日推薦攝入量(RNI)為男性15毫克,女性11.5毫克,安全上限是男性45毫克,女性37毫克。

1994年老版的《食品營養強化劑使用衛生標準》(GB14880-94)規定,鋅元素在每公斤食鹽中的添加量是800 ~1000毫克。如果按每天5克的食鹽攝入量,由此吃下的鋅元素是4 ~5毫克,占每日推薦攝入量的三四成。

需要注意的是,鋅、鐵、硒等微量元素,也是適量才有益。它們對人體生理作用的重要性,與吃相應強化鹽的必要性沒有必然聯系。按理說,如果平時膳食合理,生活規律,啥都不缺,那就不用刻意選購這種鹽。無奈之處就在于,人們若不借助醫學的檢查和指導,很難自我診斷這一點。該不該吃這種鹽,沒法一概而論。不過,新版的《食品營養強化劑使用標準》從2013年1月1日起正式實施,我國不再允許向食鹽添加除碘之外的營養強化劑,消費者們就不用再糾結選啥了。

金玉良“鹽”?

和上面兩類鹽相比,竹鹽近年來逐漸被人們熟知,主要靠的是牙膏而非調味品。其實,它不僅不是新玩意兒,而且在韓國可以算是“民族瑰寶”了。美國普渡大學食品工程博“云無心”在《吃的真相》一書中介紹,韓國古時的僧侶把鹽在精心選擇的竹筒中,用天然黃土封上,再用特定的松枝柴火,以1000 ~ 1500℃的高溫烘烤,最后得到的固體粉末就是竹鹽。這個烘烤過程往往要反復進行,次數越多,品質就好,價格也越高,以烘烤9次為最多。

歷史悠久配合獨特的加工方式,似乎給人以“高大上”感覺。韓國科學家將精制食鹽、粗鹽和竹鹽對比后發現,竹中的錳、鈣、鐵、鋅、硫等元素比另外兩種鹽要高。不過,向鹽中添加這些元素大有更加簡單經濟的手段,并不是非用燒這種費勁的工藝不可。關于竹鹽營養保健作用的現代生醫學文獻,也只有寥寥數篇。

根據對竹鹽的分析,廣告中所宣稱的那些“竹鹽減肥”理論依據,既不符合現代科學的基本理論,也沒有經過任現代科學方法的驗證。它的神奇,只能依靠對于“傳統”、“驗”的信念來支持。韓國科學家的研究是想告訴大家,竹鹽然比食鹽多了些礦物質,但本質仍是食鹽,只不過精制程稍低,如果當成保健佳品毫無顧忌地吃,照樣會出現鹽吃多而帶來的健康問題。

玻利維亞烏尤尼鹽沼內的天然湖鹽坨

微觀世界中的氯化鈉

食鹽“碘理”

食鹽家族中爭議最大的成員是碘鹽。平常購買的食鹽,包裝上都寫著碘鹽的字樣,碘鹽是怎么回事呢?我國是世界上嚴重缺碘的國家之一,從1995年起,我國全面推行使用碘強化食鹽,用以防治碘缺乏癥。有說法認為,經過幾十年的發展,目前中國人已經不缺碘,繼續吃碘鹽反而過猶不及。事實如何呢?

碘是人體必需的微量元素之一,純正的碘常態下是紫黑色結晶,大家如果上小學做過加碘使淀粉液體變藍的小實驗,就會有直觀的認識。不過,食鹽里所加的是碘離子,沒有顏色。

人獲取碘的方式也是靠嘴,攝入后3個小時就完全吸收,而且絕大多數都被甲狀腺收入囊中。甲狀腺的職責是分泌甲狀腺激素,其作用是增強新陳代謝、促進生長發育——尤其是腦部發育。碘的生理意義就在于參與這種激素的合成。缺碘,甲狀腺功能就會紊亂,最典型的就是人們熟知的“大脖子病”。如果成年之前缺碘,還會影響發育,智力和身高都會出現異常。

對于18 ~50歲的正常成年人,碘的每日推薦攝入量是50微克(1毫克=1000微克)。我國2012年3月實施的新版《食用鹽碘含量》國家標準,對碘的限量是每千克食鹽20 ~30毫克。如果按每天吃5克鹽計算,人體每天從鹽里獲得的碘就是00 ~150微克,再加上從水和其他食物中獲得的量,差不多就夠甲狀腺用了。

其實,每天150微克的推薦攝入量還不是過猶不及的界線。根據世衛組織的標準,每天1000微克才是碘的最大可耐受攝入量,大部分人都很難達到這個水平。世衛組織表示,盡管多數研究指出,碘過量會增加高碘性甲狀腺腫和“自身免疫性甲狀腺疾病”的患病率,但總體而言,補碘的利遠大于碘過量帶來的弊。因此,往食鹽里加碘仍然是當前防控碘缺乏病的主流手段。

早期的含碘鹽是在食鹽中摻入碘化鉀。不過,碘化鉀在空氣中易被氧化,保存時得特別注意防止流失,使用時要避免高溫,炒菜、做湯要在出鍋時再放鹽。由于碘化鉀易氧化、價格較貴,我國目前食鹽改加碘酸鉀。它在自然條件下存放,無論存放時間、方式、溫度及濕度如何,碘含量基本穩定,炒菜時不必強調在出鍋前或食用時才加鹽,但為防止被還原,還是要注意以密封保存為好。

當然,不宜吃碘鹽的人群還是有的,因為擔心過量。首先,人們的碘攝入量跟當地水源中的碘含量關系很大。對于高水碘地區,當地人只要正常喝水幾乎就足夠了,如果再長期吃碘鹽,肯定免不了過量。縱觀全國,高水碘地區所占的比例很小,零零碎碎地分布在山西、山東、河南、河北、安徽、江蘇和天津7個省、直轄市內的236個下轄行政單位。其次,就是患有甲亢、甲狀腺炎等相關甲狀腺疾病的患者,需要聽醫生的建議不吃或者少吃碘鹽。

這些林林總總的鹽,過量和不足都會引起這樣那樣的健康問題,但這并不是鹽或者食物本身的錯,而在于人腦子里的飲食習慣跟身體喜歡的飲食習慣不一致。只要你愿意約束自己,讓大腦所喜歡的逐漸向身體所喜歡的靠攏,食物就不會和你的身體過不去。