全聚德 講述跨越百年的故事

曾欣

2014年7月2日(農歷六月初六),全聚德創(chuàng)建150周年之際,全聚德展覽館新館將正式開館,向社會公眾呈現(xiàn)全聚德、北京城乃至中華餐飲文化的精髓。

全聚德展覽館新館建設自啟動籌建,歷時20個月,凝結了全聚德人的希望和心血,思想和智慧,激情和汗水。它是全聚德百年積淀、品牌傳奇的歷史記憶;它是全聚德精湛技藝、全鴨美饌的豐厚留存;它是中華美食文化傳承、創(chuàng)新發(fā)展的精華匯聚。現(xiàn)在,讓我們帶領讀者走進新館先睹為快,并細細品味那些經過時光淘洗的每一個老物件背后的故事。

高屋建瓴 推陳出新建新館

創(chuàng)建于1864年的全聚德,百余年的發(fā)展歷史見證了中華老字號品牌的風雨滄桑。百余年來積淀的傳奇與技藝,蘊含著深厚的歷史文化內涵,是中華老字號餐飲品牌的縮影。全聚德集團高度重視企業(yè)文化建設,把打造企業(yè)展覽館作為珍重品牌,留存歷史,弘揚文化的載體和陣地。

2004年,全聚德集團將能夠展現(xiàn)全聚德深厚文化底蘊的實物、圖片和文獻匯集在一起,投資興建了北京第一家餐飲企業(yè)展館“全聚德展覽館”,得到社會各界的關注,2009年被評為北京市愛國主義教育基地,發(fā)揮了弘揚民族品牌文化,進行愛國主義教育的作用。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷提升,展覽館的影響也日益擴大,對展陳規(guī)模、展陳水平、硬件標準及配套服務的要求也不斷提高,全聚德展覽館專業(yè)化擴建升級改造工作提上了議事日程。

全聚德展覽館是企業(yè)文化建設的重要課題,同時也面臨著擴建、升級諸多實際困難。老展館在集團辦公大樓的3層,面積只有300多平方米,不便于各界人士的參觀; 全聚德集團各企業(yè)的經營場所,又是寸土寸金、難以割舍,新館的選址成為展覽館擴建的首要問題。2012年初,全聚德集團領導班子經過認真學習黨的十七屆六中全會《關于促進社會主義文化大發(fā)展大繁榮的決定》,統(tǒng)一了思想,把建設全聚德展覽館擺到凝聚全聚德150年文化精髓,促進全聚德事業(yè)大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略高度來認識,推動了展館擴建升級。集團下決心拿出全聚德和平門店七樓1000平方米的經營面積,重建新展覽館。新館建設要求重新規(guī)劃設計,保證展覽內容實、文化內涵厚、展陳手法新。集團集中專業(yè)人員成立新館建設項目工作組,集團領導直接負責,相關部室和企業(yè)通力配合,確保新館建設有序進行。

扎實調研 精雕細琢出方案

新館建設凝結著全聚德人對全聚德歷史傳承和未來發(fā)展的期許。

在策劃制定方案階段,為了使新館既能原汁原味地還原歷史,又能夠體現(xiàn)時代風貌,項目組進行了大量詳盡扎實的前期調研。大家先后到東北、華東參觀考察了10余家專業(yè)博物館,深度挖掘餐飲類博物館的建設經驗。如通過參觀中國杭幫菜博物館,項目組在展陳布局及菜品模型的制作擺放方面得到了很大啟發(fā);在中國淮揚菜博物館、上海民俗博物館和中國鴨文化博物館,項目組對現(xiàn)代展覽館設計思路、展陳方式和手段進行了深入了解。并先后邀請30余位博物館專家、文史專家、民俗專家、餐飲文化專家、企業(yè)文化專家、展覽館設計專家和幾十位不同崗位員工及退休老領導、老員工,分別召開了十余次專題座談會,就展館設計的指導思想、設計思路等進行了深入的交流和探討,提出的具體意見多達百余條,真可謂精益求精。

經過深入調研、交流,大家碰撞出的火花匯聚到一起,形成了一個基本的展覽思路:即“講述全聚德的故事”。這個“大故事”包含全聚德百余年發(fā)展歷史、爐火純青的烤鴨技藝、仁德至上的文化傳承。150年的歷史河流也包含著眾多美麗的小浪花,每一朵浪花都是一個精彩的小故事——“全聚德”老匾、老墻、老鋪、老生意經的故事;沐浴新中國的春風,全聚德烤鴨成為國宴之選的故事;乘改革快車跨越發(fā)展的故事;烤鴨技藝傳承的故事;獲得北京奧運會“第52塊金牌”的故事……近百個生動鮮活的故事,通過“百年老字號”、“誠信德天下”、“食鴨品文化”三個展廳來表現(xiàn),在此思路上形成了陳列大綱和框架設計。

在細化展陳方案時,設計者發(fā)現(xiàn)新展廳中柱子過多,高度有限,電梯間、煙道位置固定不能改變,且層頂還有一些難以躲避的管道,這些都給展覽布局造成很多限制。為了克服場地局限,充分發(fā)揮展廳中每一寸面積的功效,項目組反復研究幾家公司的方案,連續(xù)幾天在現(xiàn)場尋找最合理的布局方案。功夫不負有心人,經過大家的共同努力,終于繪制出一幅巧妙運用場地空間布展的平面圖。在展陳設計過程中,項目組提出要還原一個老前門大街的商鋪街景,讓人一步入展廳即形成情景串聯(lián),營造一個真實的餐飲文化歷史氛圍。這個想法難住了設計公司,他們對老北京的人文環(huán)境和建筑風格不大了解,出了幾個設計方案都不理想。面對設計公司的畏難情緒,項目組主動查找相關歷史資料,從網絡查閱了上萬張圖片,在圖書館、檔案館查閱了近百本畫冊和書籍,為達到預期效果,還專門請教了幾位民俗專家,經過反復磨礪,終于繪制出老街景的效果圖。

整體設計方案修改了十幾稿,每一稿集團領導都認真審閱,并提出具體修改意見,先后召開多次專家論證會、領導班子專題討論會、高管及員工代表專題討論會,從多個層面,不同角度征求意見,進行改進、豐富和完善,對展陳設計、內容選擇、語言表述、遣詞用句都精心細致推敲,反復錘煉,不斷提升,打造出一幅專業(yè)升級、富于創(chuàng)意、定位比較準確的展館建設藍圖。

深度挖掘 文獻實物顯厚度

展覽館是物化的歷史,豐富的館藏是展覽館文史價值所在。新館籌建堅持博物館的標準,深入挖掘、生動還原真實的歷史故事,全面豐富館藏內容。

風雨滄桑,百余年世事變遷,全聚德發(fā)展過程中前100年留下的文物和文史資料十分有限。新館建設成為全面梳理、深度挖掘歷史信息的重要契機,從檔案類、文獻類、書籍類、圖片類入手,制定查閱計劃,做好工作分工,多角度、全方位地搜集歷史資料,收獲頗豐。與首都圖書館合作,通過電子檢索,手工翻閱,編撰了《全聚德歷史文化資料匯編》共24冊,包含189種文獻資料,信息條目多達705條。項目組還積極主動探訪查尋每一個可能發(fā)現(xiàn)線索的地方,在國家圖書館卷帙浩繁的圖書資料中,找到了上世紀50年代《人民日報》刊有國家領導人在全聚德宴請貴賓報道的線索數十條;在北京檔案館塵封多年的故紙堆里,找到了民國時期的全聚德的房地契以及采購單和進貨單據;在外交部檔案館的解密檔案里,找到了毛澤東主席以全聚德烤鴨宴請貴賓的資料,周恩來總理、陳毅副總理等國家領導人在全聚德宴請貴賓的珍貴記錄;在新華社老照片圖庫里,發(fā)現(xiàn)了1978年鄧小平同志在前門店宴請外賓的珍貴照片;從舊書攤上,從網絡信息里,找到了一本本書頁泛黃,滿載歲月沉淀的與全聚德有關,與烤鴨文化有關的文獻典籍。在網絡上發(fā)現(xiàn)了一本上世紀50年代蘇聯(lián)出版的《中菜250樣》,書中介紹了很多與全聚德有關的內容,但這本書在河北廊坊,而且有可能很快就被售出。為了“搶救”到這本書,項目組的工作人員緊急出動,驅車近百公里,終于捧得寶物,等返回的時候已是星光滿天了。這樣的辛苦數不勝數,而這些收集到的成果,大大地豐富了館藏,同時形成了全聚德歷史翔實的文字。endprint

為了進一步挖掘北京鴨的起源、飼養(yǎng)和營養(yǎng)價值,項目組多次到中國農業(yè)大學查找資料,請北京大學、農業(yè)大學的專家、教授到全聚德進行調研,并向他們學習請教。經過近三個月的整理分析,項目組對北京鴨的繁衍過程有了明確的解讀,為食鴨文化和烤鴨溯源找到了理論依據,同時也收獲了很多關于北京填鴨新的研究成果。

一些已經退休的老領導、老職工聽說新展館征集展品時,主動將自己珍藏的紀念品捐獻出來。王府井店的老經理吳桐官將自己連續(xù)幾十年從報紙雜志上剪輯起來的有關全聚德的消息和上世紀50年代自己佩戴的工號捐給了展館,還滿懷深情地回憶了當年為周總理服務和周總理關心全聚德員工的故事;已經90歲高齡的老職工孫盛起,捐出了60年代的工作證;老烤鴨技師任春德將自己留存多年的老照片和榮譽證書捐獻出來,并激動地述說了為毛主席服務的經歷;還有顧九如、楊俊禮、吳玉波等一批烹飪大師,紛紛捐出見證全聚德發(fā)展歷程的書籍和與自己相伴幾十年的烹飪工具。前門店的老經理苑海忠則生動地講述了“老墻”原樣保留下來,成為市級文物的故事。

各企業(yè)也積極行動起來,捐出了許多具有重要意義的老物件。和平門店送來了有百年歷史的紫銅大鍋;前門店提供了解放初期的多種票、證、單據等珍貴資料;王府井店收集了一批老照片;奧運村店送來了奧運火炬等數十件原本在店里展示的北京奧運會的珍藏品,成為全聚德服務北京奧運的重要見證。

全聚德的老朋友來增祿先生(解放前全聚德供應商“東來記”鴨子房的后人,老照片“小鴨童”的主人公)得知全聚德籌建新展館的消息后,欣然捐贈出17件珍藏百年的家傳藏品,既有百余年前的老家具、老用具,也有鴨子房專用的鴨食甕、搗藥臼等,為全聚德展覽館增添了一批具有很高歷史和文化價值的展品。全聚德展覽館中的每一件展品都凝結了捐贈人的人生記憶和對全聚德的深厚感情,在珍而重之地展示這些藏品時,特別注明了捐贈者的姓名,還專門舉行了來增祿先生藏品捐贈儀式。

經過不懈努力,經由各種渠道挖掘、征集而來的500余件藏品,無聲地述說著全聚德的歷史。

奇思妙想 實景還原舊風貌

全聚德展覽館是集全聚德百余年歷史文化精髓之大成的寶貴平臺,在展陳設計時匠心獨運,創(chuàng)意開發(fā)藝術品級的新展品,增加館藏新的文化附加值,創(chuàng)新展陳模式,優(yōu)化展覽結構,彰顯全聚德文化的新亮點。

全聚德展覽館館名墻,本身就是一件重要的展品,為體現(xiàn)企業(yè)文化的厚重,集團公司主要領導誠意邀請歐陽中石先生題寫?zhàn)^名,三次登門拜訪,向歐陽老師介紹全聚德發(fā)展與文化,先生為之感動,精心為展館題寫了館名。字體瀟灑俊逸,靈動流美,與全聚德文化的展現(xiàn)相得益彰。

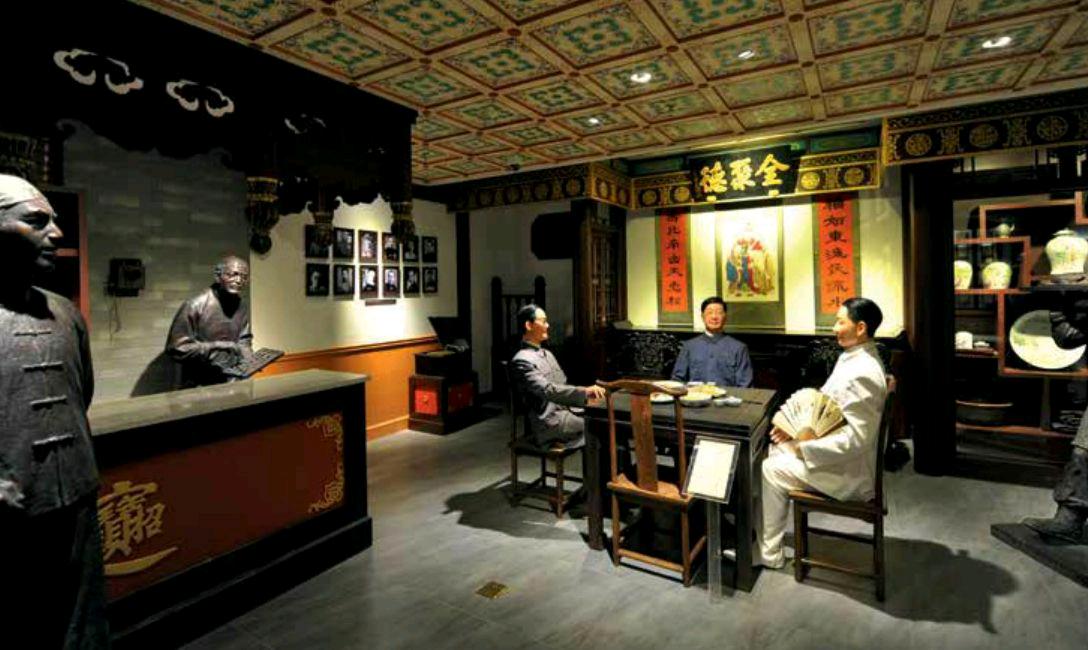

通過實景微縮的手段,復原了老北京前門地區(qū)店鋪林立、商業(yè)繁榮的歷史風貌,將正陽樓、天瑞居等老字號也再現(xiàn)于展館之中。

為了展現(xiàn)民國時期“天下第一樓”的風貌,搭建了“老墻”,復原了“老鋪”,還在老鋪內設計創(chuàng)作了梅蘭芳陪同老舍宴請巴金的場景。為了準確地表現(xiàn)三位大師的風采,項目組多方收集資料,先后到上海、大連、沈陽的蠟像館考察調研,優(yōu)選設計制作公司。由于上海的創(chuàng)作人員對老舍的形象把控不準,項目組又專程到北京老舍茶館、老舍紀念館等處搜集相關資料提供給主創(chuàng)人員,并反復幫助他們分析老舍先生的面部特征,經過近50次修改,栩栩如生的老舍先生坐在了老鋪之中,舒乙先生看后充分認可。梅葆玖先生三次到全聚德,講述他年輕時陪同梅蘭芳先生到全聚德用餐的故事,并從梅蘭芳先生的人物特征、神態(tài)、用餐習慣和服飾特點一一作了介紹。三位大師生動自然的蠟像,得到專業(yè)人士的好評。

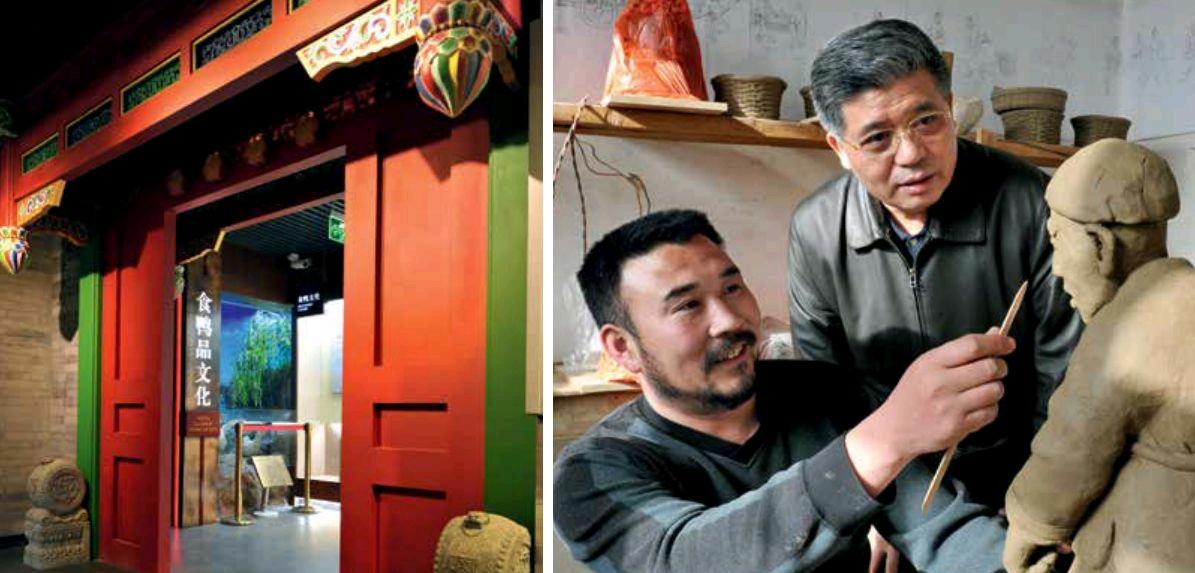

為表現(xiàn)好食鴨品文化的主題,精心制作了北京鴨標本,設計了優(yōu)美的河畔牧鴨的場景,生動展現(xiàn)中國食鴨文化的源流與傳承。

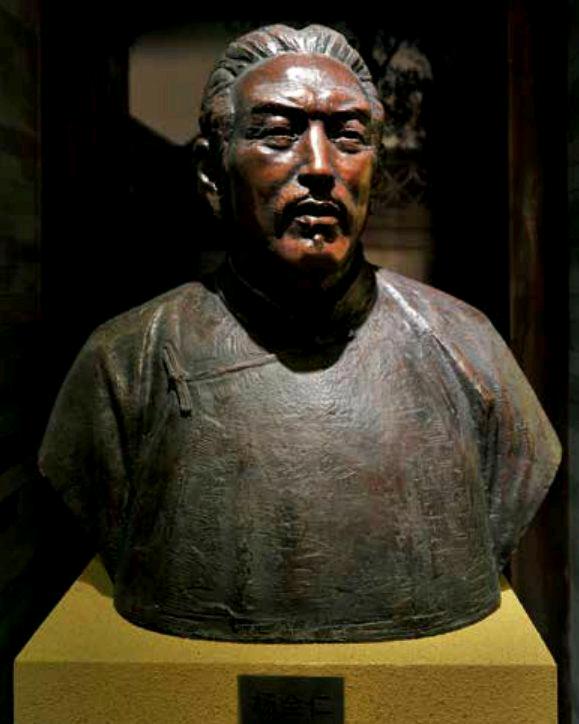

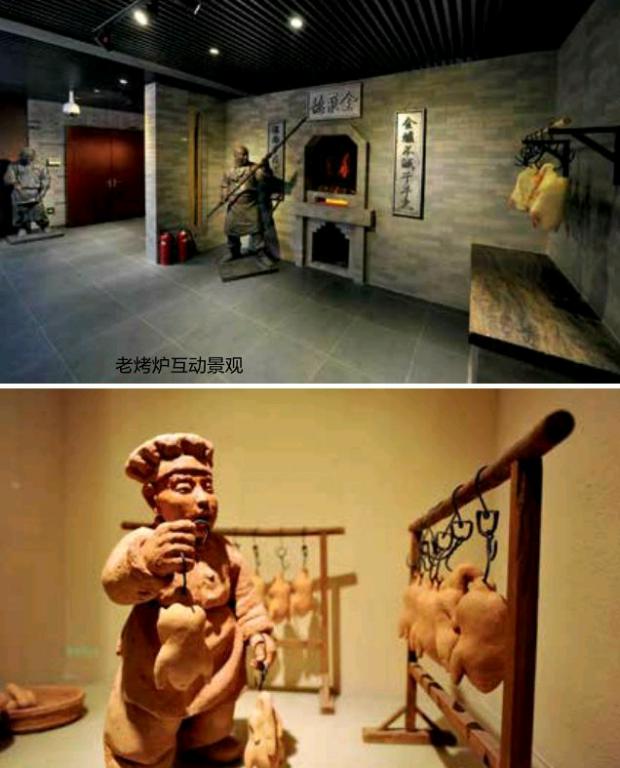

全聚德掛爐烤鴨技藝是國家級非物質文化遺產,也是展覽中要體現(xiàn)的重中之重。經過多次創(chuàng)意碰撞和論證,為了更好地展示全聚德烤鴨技藝流程的獨特魅力,確定用傳統(tǒng)泥塑藝術展現(xiàn)烤鴨技藝流程。經過多方尋訪,找到了以原生態(tài)質樸藝術而聞名的泥塑大師馬若特先生擔此重任。首先將全聚德烤鴨技藝的31道工序固化為畫面,再設計制作成獨一無二的烤鴨技藝群塑,進行生動展示。這一組雕塑從策劃到完成,歷時近一年時間。為了確保泥塑群中的動作準確到位,在設計階段請幾位高級烤鴨技師對設計圖紙中的每一個環(huán)節(jié),每一個動作逐一審核。在泥塑制作過程中,集團公司領導多次奔赴位于太行山脈中的馬若特工作室,從人物的服飾、外貌、動作、表情到制作工藝一一探討交流,以保證創(chuàng)作出高水準的藝術精品。展館中的泥塑群,外形生動、質樸、鮮活的人物形象,真實具體地呈現(xiàn)出全聚德的掛爐烤鴨技藝,成為新展館中的重量級展品。

打造經典 老店新館迎嘉賓

全聚德新館的設計改造按照博物館的建設標準,致力于全面提升專業(yè)化水平。在施工過程中,展墻設備的基礎搭建以及表面的美化處理,曾多次修改設計方案。有些效果按原方案難以實現(xiàn),項目組與設計施工單位通力合作,巧妙運用錯落吊頂的方式,盡量增加層高。對于展壁、展柜、景觀基礎的施工,由經驗豐富的博物館制景專家,帶領專業(yè)團隊現(xiàn)場制作。抱著無愧于歷史的認真負責態(tài)度,經歷了近百個日日夜夜的緊張施工,全聚德展覽館新館最終呈現(xiàn)出璀璨奪目的品牌風采,蘊含著幽深廣博的文化內涵,成為彰顯北京城市名片魅力,展現(xiàn)企業(yè)文化風采的華美舞臺。

全聚德展覽館新館在環(huán)境上煥然一新,展廳面積比老館增加了近3倍,設計新穎,設施齊全,文化氛圍濃郁。在文化呈現(xiàn)上豐富多彩,不僅有傳統(tǒng)的圖片展示,更引入現(xiàn)代博物館多元的表現(xiàn)形式,充分利用實景、雕塑、沙盤和聲光電等多種輔助手段,給參觀者帶來耳目一新的感覺。在服務功能上更加完善,設置了規(guī)范的參觀指示系統(tǒng),還有衛(wèi)生間、休息區(qū)、多媒體演播廳和紀念品柜臺等。為參觀者呈現(xiàn)出一場專業(yè)、嚴謹、精彩的展覽,并提供順暢、周到、舒適的參觀體驗。

150年風雨滄桑,150年榮耀輝煌,全聚德展覽館承載著傳承民族品牌精髓,弘揚中華飲食文化的夢想,邀請社會各界人士溯古撫今,傾聽百年全聚德的故事,品讀百年老字號的豐厚與璀璨。endprint