西藏的牛糞文化

張宗顯

在西藏人的眼里,牛糞是個寶。這是因為除了南邊的林區以外,其他地方都在高海拔地區,燃料多以草皮和牛糞居多,尤以牛糞容易得到且好燒,所以牛糞成為西藏大部分地區的主要燃料。一個人如果在馬路或田野上看見光滑的牛糞時,會親切地說一聲:“好一朵漂亮的黃蘑菇喲!”并趕緊撿回家中。

人們這么喜歡牛糞是因為藏族人素來有一種說法:兒不嫌母丑,人不嫌牛糞臟。還有當一個人瞧不起另外一個人或對一件事不屑一顧時,看不慣的人會說出一句古老的諺語:黃牛糞底下也有人吶。

這就是西藏,這就是牛糞文化。為什么會是這樣呢?究其原由,在西藏,牛糞不僅僅是燃料,它還是木柴、煤炭、天然氣和其他現代燃料所替代不了的一種吉祥物,是人們生活和信仰中不可或缺的東西,這就是雪域高原自然環境中所特有的民俗事象。

牛糞墻上曬

牛糞在藏語里叫“久瓦”,意為燃料。人們對它不但沒有不干凈的概念,而且還覺得很親切。在西藏煤氣灶出現以前,拉薩等城鎮居民大都以干牛糞為燃料。用燒過的牛糞灰填廁所,一則清理了垃圾,二則去除了異味。城鎮居民所用牛糞量比較大,使得附近的農村及牧區人將大量牛糞用毛驢和架子車拉到拉薩出售,在拉薩等城鎮的小巷里常能聽到

“久瓦賽,久瓦賽”的叫賣聲。如今在拉薩八廓街深處的甜茶館和藏餐館里還有用牛糞為燃料的。

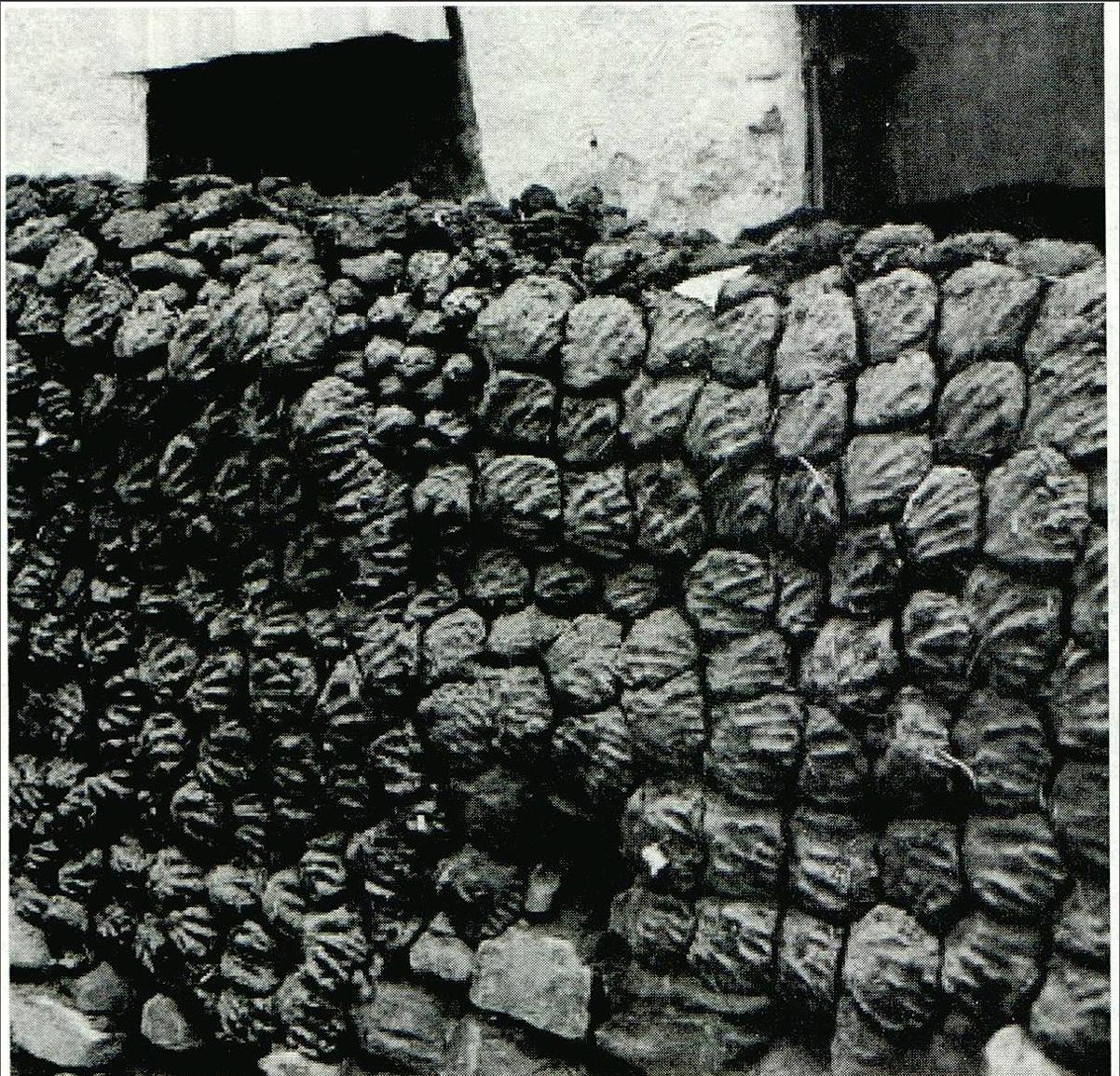

城里人都這樣鐘愛牛糞,農村和牧區就更不用說了,一日三餐和取暖都要靠牛糞,牛糞是他們生活中不可或缺的必需品。平常,家里人不管有多忙,都要抽空將圈中之牛糞鏟出來拌些麥桿草屑調勻,再貼到院墻上,用手拍實。摻有麥革屑的牛糞晾曬干以后,不易碎且耐燒。幾天后,再把干透的牛糞取下來,整整齊齊地碼在房檐或院墻上,或者在房前屋后的空地上碼成垛。像后藏日喀則地區的人要么將牛糞貼在墻上,要么做成牛糞磚,等稍干后整齊地碼在院墻頂上,四周都是,有的還碼出花樣,也不失為一種環境裝飾藝術。

家里牛糞儲存得多了就覺得安寧祥和,別人見了碼得又多又好看的干牛糞也稱贊不已,投來羨慕的目光。在整個西藏,干牛糞儲存得多的人家,在人們的眼里是治家有方、勤勞和富有的象征。

西藏墨竹工卡縣扎西崗鄉吉古村人在夏天牛糞多時,將牛糞餅集中起來在自家門前碼成圍墻,里面是菜園。西藏那曲的藏北牧民在帳篷外用牛糞圍一圈一米多高的矮墻,用來擋風。帳篷入口的左邊是安置鍋碗瓢盆的地方,有的人家還在這里堆放一點牛糞,以便隨時取用。

定居的牧民一般都蓋有簡易土房,土房旁邊用牛糞砌一圈一米多高的矮墻作牛羊圈,用牛糞筑圈方便、省工,還可以根據風向降低或加高圍墻的背風面和迎風面。用牛糞圍的畜圈一般在藏歷九月底前砌好,準備越冬。畜多的妝戶給牛羊分別圍砌畜圈,牛羊少的牧戶只圍一個圈,小羊在中央,大羊在小羊的外邊,牛在最外圍,這樣既可防止野獸侵襲,又可以防寒保暖。牛糞取暖兼煮飯

在西藏牧區,人們的生活燃料基本上全是干牛糞。無論是在家還是游牧在外,甚至朝拜神山圣湖也都如此。條件好一些的人家,在家或外出都備有牛糞火爐和風囊,一般人家只在家中用牛糞火爐,出門時不帶爐子,生火燒茶時,撿3個石頭支起爐灶,把茶壺或平底鋁鍋平放在石頭上,石頭中間燃起牛糞即可。這就是通常人們所說的“三石一頂鍋”。

牛糞除了作燃料外,還有保溫的作用。在西藏,人們一日三餐中不可缺少的酥油茶是用牛糞火煮的。煮好的茶,放涼了不能喝,酥油凝固了易鬧肚子;如若再燒開,酥油與茶水分離,不好喝。煮好的酥油茶需要保溫,做到既不涼也不開方能隨用隨喝。在暖瓶出現以前,藏族人早就發明了用牛、羊糞火使酥油茶一天之內保持恒溫的方法。將煮好的酥油茶盛在陶壺中,再將陶壺坐在陶火爐上。事先在陶火爐底鋪上一層三四寸厚的羊糞,又在羊糞上面放一層牛糞火灰,將底部的羊糞蓋得嚴嚴實實,既要讓羊糞燃燒,又不能使其冒出煙來。每隔一兩個小時,用火鏟從爐邊輕輕鏟動一遍,使之慢慢燃燒,既無明火也無煙味,既可保持清潔又可長時間使酥油茶保持恒溫。

在西藏、甘肅、青海等藏區的人們還有用牛糞火灰烙餅的習俗。他們在用牛奶和成的面中加入酥油,攤成餅狀,扒開牛糞火灰,將餅平放在火灰上,再蓋一層牛糞火灰,不時翻看,烙好后存放起來,隨用隨取,香甜酥脆,非常可口。西藏日喀則一帶還有用牛糞火灰烙手鐲形面圈的習慣,不但好吃,而且好看,這種面圈在藏語中叫“帕廓”。

甘、青牧區還有一種烤大餅的習俗,這種大餅一是用于祭神,二是用于敬獻活佛。一般的大餅用20斤面粉,中等的用五六十斤,大的得用百十來斤,據說還有更大的。這些面餅都烤得外脆內香,能烤出祭神敬佛的大餅的人是很風光的,人們很看重這項技術。當然對烤這種大餅所需的牛糞也有特別的要求:一定要用黃牛牛糞火灰烤餅,火硬而且旺,烤出來的大餅格外香。祭神或做完佛事活動后,信徒們都以能分享到一點這樣的大餅而感到榮幸。

西藏人除了用牛糞燒茶、烤餅、做飯外,還用它來燒制日常生活中不可缺少的陶器,如墨竹工卡縣陶村、江孜陶村等都是用牛糞和草皮混合作燃料來燒制陶器。

(摘自《百科知識》2013年第8期)endprint