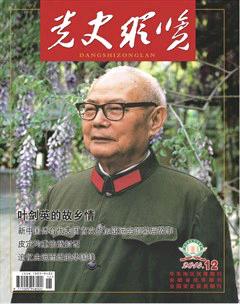

高風亮節乃本色 長弓勁挽百戰多

丁昌明

六姑父

祖母逝世后給我留下了一小包遺物,里面是她老人家在20世紀60年代持有的選民證,還有我的兩個姑姑丁亞華、丁亞蘇的《革命軍人證明書》和幾張老照片。其中一張照片是一位騎在馬上的軍人,高大、英武,目光炯炯,眺望遠方。這張照片的主人公,就是我的姑父張铚秀將軍。由于姑母亞華在家族同輩中排行第六,因此,我就稱他們為六姑父、六姑母。

孩提時代,我對六姑父的印象是伴隨著“共產黨”“解放軍”“志愿軍”等當時還不甚了解的詞匯而逐步加深的。村里的小伙伴指著我說,他家的六姑爺(當地對姑父的俗稱)是個志愿軍的大官。我便回去問祖母。祖母說,你六姑父是個將軍,是個了不起的英雄,是個好人!于是,我便帶著對“將軍”“英雄”和“好人”的憧憬,編織著對這位姑父的想像。直到1959年的春天,我才第一次有機會見到這位已是解放軍少將的六姑父。

那年春天,六姑父到安徽開會,特地繞到我們家所在的和縣。他雖未著戎裝,可擋不住那渾身的英氣。高大挺拔的身材、簡潔準確的談吐,尤其是那雙能看穿一切的眼睛,清澈、明亮,和藹中透出威嚴,正是我想像中的解放軍高級將領的形象。他那時還不到44周歲,可已經當了近10年的軍長了。后來我才知道,六姑父這次到和縣,還另有“任務”,就是將我“帶回去”。原來,我的生父丁榮緯曾為新四軍七師某部的指導員,在一次與日軍周旋的過程中,泡在蘆葦蕩中七天七夜不得上岸,由此而落下病根,于1947年病逝。當時我還不滿周歲。1955年,母親與同樣曾為新四軍干部的繼父結婚,我與他們生活在一起。而對于我的幾個姑姑來說,祖母和我就是她們關于“娘家”的全部寄托和牽掛。在此前數年,祖母已被六姑接到自己家中生活。現在,她們又開始考慮將我“回收”了。由于大姑母解放前即早逝,三姑母亞芳在農村,家中孩子也很多,小姑母亞蘇剛成家不久,這樣,對我的“安置”,最后落到了亞華姑母家。那時他們家已經有6個孩子了,但六姑父卻說,反正我們家孩子已經很多了,再來一個昌明也不算多,把他們放一起養!后來,雖然由于父母委婉而堅決的拒絕,我最終沒去六姑家生活。但六姑父、六姑母的這份恩情和親情卻被我永遠地銘記在心。

自那之后,我基本上每隔兩三年都要到六姑家住上一段日子,初中、高中、大學、工作之后,直至現在……他們在徐州、濟南、北京的家,我一處也沒落下。每次見到六姑父,他都要抽出時間問問我的學習、工作情況,每一次都叮囑我要“好好學習、好好工作”“要聽黨的話”。1994年元旦前,我到北京出差,不住旅館,就“賴”在六姑家。元旦那天清晨,我4點多鐘起床,從萬壽路乘地鐵到天安門廣場去參加升旗儀式。回來后,二老正在吃早餐。六姑問:“昌明,一大早到哪去了?”我回答去天安門看升旗去了。六姑父一聽便大加贊賞,說:“好,好!要愛國!我們這個國家到今天不容易!”又說:“一個人不愛國就等于沒有靈魂!”

六姑父無疑是我們親戚中地位最高的“大官”,可他對我們這些六姑的“娘家人”,從來沒嫌過麻煩。不僅從經濟上給予無私地資助,而且在不違反政策的前提下,盡量為他們解決實際困難。對戰斗過的老區人民,他更是傾注了深厚的感情。凡那里的地方政府請求要辦的事,他總是盡力去促成。對和他在一起戰斗過的老戰友、老部下和老鄉們,他更是給以深切的關懷,顯示出寬厚和慷慨。他說,這些人過去無私地支援過革命,有的致傷致殘,有的甚至獻出了親人的性命,我們今天有點地位、有點能力,就裝著不認識他們了?人家不會說你共產黨忘本了嗎?在六姑父的身上,草根階層的樸實憨厚和無產階級的寬廣胸懷得到完美的統一。

當時,六姑父夫妻倆的工資加起來不算少。可他們家后來又添了兩個孩子,共計有8個孩子,祖母也長期和他們一起生活。光維持一家十幾口人的吃飯穿衣,就是一筆不小的開支。另外,他們家從來沒斷過客人,對每位來訪和求助的客人,他們都要給以不菲的資助。長此以往,終于到了捉襟見肘的地步。我曾聽小姑亞蘇說過,六姑還向“大娘”借錢呢!“大娘”是他們從沂蒙老區請來的保姆,她在六姑家地位極高,全家人除“首長”(指姑父)沒挨她“熊”之外,其余人概莫能免。有年暑假我在六姑家,看到六姑賠著笑臉低聲向大娘說著什么,大娘聽后勃然變色,大聲說,又花光了!幫人也要量力!這一幕要不是我親眼瞧見,怎么也不能相信,一個我軍高級將領之家,竟會窘迫到向保姆借錢的地步!

對于“姑父張铚秀”,我是那么熟悉,那么了解,但一直以來,對“將軍張铚秀”我卻知之甚少。他高大威武的將軍形象,讓我忍不住對他的經歷產生深深的好奇心,他的那種氣質、品格和魅力,是通過怎樣的歷練才鑄就的?我由此開始了対他的“發掘”。

南征北戰

1928年,毛澤東領導的秋收起義,引燃了六姑父的家鄉——江西永新的革命烈火。在大哥張成秀的引導下,他滿腔熱情地投入到這場革命中,那年,他才13歲。從此,他從永新到井岡山,從江西到湖南再到廣西到貴州;由兒童團到游擊隊,再到獨立營到主力紅軍;從小號手到戰士,到副班長、班長、副排長、排長,到副連長、連長再到主力紅軍的營長,幾乎一個臺階沒落下。進攻時,他率隊沖鋒在前;撤退時,他引軍如磐石殿后。戰爭的歷練,使他很快成長為紅軍隊伍中的一員驍將。紅六軍團搶渡金沙江時,他所在的營本來是作為前衛營在前面開路的,可到了江邊又立刻改為后衛,掩護全軍渡江。作為后衛營,他率部最后一批渡江;而作為后衛營長,他的船又是最后一個過江。到對岸后,船工緊緊拉住他的手說,這一走,就不知道何時再能見到你們!六姑父說,等我們北上打完日本革命勝利,就一定會來看望你們!他們的手緊緊地握在一起。這一握,就再也沒分開。解放后,一位雕塑家以這一情節創作了一尊雕像。就這樣,六姑父的身影永遠地留在了金沙江畔,永遠定格在中國革命的歷史畫卷中。

紅軍到達陜北后,六姑父得以進入紅軍大學(抗大前身)學習,任學員隊中隊長。抗戰爆發后,他被派往新四軍工作。1938年6月,在粟裕的指揮下,張铚秀作為先遣隊的一員,在江南衛崗打了一個漂亮的伏擊戰。在后來的皖南事變中,六姑父更是表現出眾。事變發生后,六姑父所率的新一團,在他的正確指揮下,本已成建制地殺出重圍。這時,支隊首長命令他們再殺回包圍圈,掩護支隊機關和老一團突圍。六姑父后來回憶道:“在敵人的包圍里,一反一復付出的代價是可想而知的。可是,我們堅決執行了命令,掩護戰友,掩護兄弟部隊,掩護主力突圍。”戰斗激烈時,他奪過戰士的機槍,沖在最前面開路,直至全部戰友安全撤離。

事變后,突圍部隊轉戰到我的家鄉巢(湖)無(為)和(縣)含(山)地區,點燃了那個地區的抗日烈火。1942年,經人介紹,他與晚清愛國將領丁汝昌的曾孫女、我的亞華六姑結婚,正式成了丁氏家族的“六姑爺”。

六姑父在《軍旅生涯》里敘述的1947年的戰斗,令我應接不暇。你看,“從江蘇打到山東,從魯西南打到膠東,不停地行軍打仗”。而在淮海戰役中,他從殲滅黃百韜兵團的第一戰新安鎮戰斗,一直打到殲滅杜聿明兵團的最后一戰陳官莊戰斗。上海解放后,解放軍進駐市區,不入百姓家門而露宿街頭的這段故事,我上小學的時候就知道。直到翻到六姑父關于“戰上海”的回憶文章時,我才赫然發現,那支露宿上海街頭的隊伍的師長竟然就是我的六姑父!“我師所屬各團及直屬部隊,均駐扎于市中心區鬧市。……從師長、政委到參謀、干事都是解開背包,鋪馬路,席地而入睡。”就是這寥寥數語,記載了一段我黨我軍的轟轟烈烈的歷史,而當事人說起來,卻是那么平淡無奇。但上海的老百姓可不是這樣看的。當時一位兩鬢斑白的老人清晨特意從徐家匯路趕到南京路,就是要看看解放軍露宿馬路的場景。觀察良久之后,他找到他認為是“負責南京路防務軍官”的六姑父,說:“仁義之師必勝,得人心者必勝,古往今來,無不如此。你們是仁義之師,得人心者!”

朝鮮戰場的歷練,使六姑父的戰爭指揮藝術越臻成熟和精湛。入朝第一戰,他碰到的敵手就是美軍赫赫有名的陸戰一師。時任第九兵團二十七軍八十師師長的六姑父,為迎戰該敵準備了3套方案,“無論態勢向哪一案發展,我決以3個團同時使用向南攻擊,這樣主力投入快,攻擊面寬,易于捕捉敵人,速戰殲敵”。可就在他準備親手實施這一完美的預案時,他接到赴本兵團二十六軍就任副軍長的命令。他的戰友們替他完成了這一方案:這場戰斗成了中國人民志愿軍在朝鮮戰場一次殲滅美軍最徹底、最多的戰例。

此后,他參與指揮了著名的清(川江)長(津湖)戰役。這一戰役徹底扭轉了自美軍仁川登陸以來咄咄逼人的態勢,導致了美軍的大潰退、大崩潰,并為后來麥克阿瑟的解職埋下了伏筆。多少年后,美國士兵回憶:長津湖一役是他們記憶中“最寒冷的冬天”。清長戰役使“中國從他們的勝利中一躍而為一個不能再被人輕視的世界大國,如果中國人沒有于1951年11月在清長戰役穩執牛耳,此后的世界歷史進程就一定不一樣”。(英國牛津大學戰略學家羅伯特·奧威爾:《清長之戰》)戰火的洗禮和本身的天賦,使六姑父順理成章地躋身于人民軍隊的將星之列。之后,他又經歷了更加艱苦殘酷的第四、第五次戰役。1952年初,六姑父所在部隊奉調回國。臨行前,他以代理軍長的身份和政委一道,受命代表志愿軍司令部和所在兵團司令部向金日成匯報戰況。金日成接見并宴請了他們,并親自為他們解說朝鮮電影。

一身正氣

從朝鮮回國后,六姑父奉中央軍委之命,率六十八軍駐守山東半島地區,扼守住徐州這一自古以來逐鹿中原的兵家必爭之地。

“文化大革命”開始后,徐州成了全國動亂的重災區,兩次成立革命委員會而均告流產。后經周恩來提名、毛澤東任命六姑父為徐州市革委會主任。六姑父就任后,頂住幫派勢力的壓力和糾纏,排除干擾,首先保證了徐州這一鐵路樞紐的暢通,為徐州的軍政軍民團結、社會穩定和經濟發展做出了重要的貢獻。

1970年,第十五次全國公安會議在京召開。六姑父頂住了當時打倒一切、懷疑一切的惡劣風氣,大膽直言:公安工作“要相信大多數,不能否定一切”。這在當時是需要多大的勇氣!當年與會的原最高檢檢察長劉復之在40年后還對這件事記憶深刻:“張铚秀同志在第十五次全國公安會議上,堅持真理,仗義執言,反對否定一切。這是1970年‘文革高潮中的事,難能可貴。我懷念他,敬重他。”在就任山東省委常務副書記后,六姑父嚴格執行政策,不枉不縱一案一人。他常說:“人的腦袋只有一個,你砍錯了就再也安不上了。”

在全國大亂、國民經濟嚴重滑坡的形勢下,六姑父堅持抓革命促生產。他深入田間和老農談話,了解最基層的老百姓在運動中的最基本的要求:農民不種地就沒吃的,城里人也沒吃的。在一次視察濟南重汽時,六姑父發現有一對李姓父子自運動以來沒誤過一天工。他立即將之作為典型在全省推廣。時任國務院副總理的李先念在全國會議上多次肯定了山東的做法,說李氏父子的典型樹得好,是全國抓革命促生產的典范。

在動亂年代里,六姑父堅持原則,一身正氣,敢于向一切邪惡勢力斗爭。在山東“倒楊(得志)打袁(升平)”的問題上,六姑父堅持要實事求是地對待他們。為此,江青曾指著六姑父說,你這個張铚秀……你安的什么心!我們要用12噸大吊車把你吊出來!六姑父不為所動。在當時,這樣做是需要多大膽魄啊!無怪乎,時任山東省委辦公廳負責人的姜春云說:“張铚秀副書記不是一般的胸懷。一般人做不到,確實了不起!”

揮劍南疆

“鏖戰五旬有余年”,這是六姑父對自己征戰一生的總結。他注定此生要和戰爭結下不解之緣,而戰爭總是青睞于常勝將軍的。對越自衛反擊戰爭時,時任昆明軍區副司令員的六姑父在臨戰前接替了突然生病的軍區司令員楊得志,擔負起西線戰役總指揮的重任。這一仗,打出了軍威、國威,維護了我國西南地區的穩定。鄧小平說:“云南邊境作戰,打出了國威軍威。”胡耀邦說:“張铚秀同志在云南干了兩件大事:一是平反冤假錯案;二是指揮了云南邊境作戰。”華國鋒說:“張司令員能打仗,會打仗,打得好。”胡耀邦還欣然揮毫:“國威軍威看西南。”

說到自衛反擊戰,我不能不提到一件“小”事。張铚秀之子,我的表弟學民當時就在昆明軍區當兵。開戰前,他奉所在部隊首長之命,護送一批老兵回昆明。途中路過前指時,見到了父親。誰知六姑父一見到他,劈頭一句:“你怎么跑到這兒來了?部隊馬上就要打仗了,你不在前線,怎么往后跑!趕緊回你的部隊去!”學民表弟滿心委屈:我一個小排長,怎么能知道開戰日期這個最高機密?再說,我也是奉命公干。了解事情原委后,六姑父才和緩了臉色,說,那你完成任務后快回部隊!這似乎是那場戰爭里的一個微不足道的小插曲,可我卻禁不住地將之與毛澤東送兒子到朝鮮,斯大林送兒子到衛國戰爭前線聯系起來。六姑父的身份不能和這兩位國家元首比,但這里面的境界卻是完全一樣的。——須知,打仗是要死人的!后來,學民表弟及所有參戰的我的表弟表妹們都榮立戰功,沒給祖國丟臉,也沒給他們的父親丟臉。由此,我注意到另一個現象:在六姑家,我有著8個表兄弟姐妹,我和他們接觸、交往也有幾十年了。他們一個個都憨厚樸實,沒有一個是張揚和自命不凡的,社會上存在的那些“紈绔”和“衙內”氣息與他們更是一點也沾不上邊。即便是政民表哥后來都當上將軍了,也還是那樣的低調平和。我想,這就是六姑父他們家的家風所致。

功成身退

指揮西南自衛反擊戰,六姑父為國家和軍隊贏得了巨大的榮譽。可就在這時,黨中央決定裁軍百萬,昆明軍區和成都軍區合并。一夜之間,原定“留昆去成”的方案遭遇逆轉。六姑父在這突如其來的劇變面前,顯示了共產黨人的高風亮節,堅決服從中央的安排。他還和時任昆明軍區政委的謝振華將軍在《紅旗》雜志上刊文,表示堅決擁護中央的決定。百萬裁軍后不久,我軍第二次實行了軍銜制度,各大軍區正職都被授予上將軍銜,而六姑父卻這樣和這機緣擦肩而過了。他平靜地對待這一切,他常說,和那些犧牲的戰友相比,我們活下來的人已經是夠幸運的了,我們還要計較什么地位和名利嗎?

但黨和人民并沒有忘記這位為國家和民族做出巨大貢獻的開國將軍。在紀念抗戰勝利60周年之際,六姑父作為10名抗戰老兵之一,受到了胡錦濤主席的接見。在紀念建軍80周年之際,他作為老軍人代表,在大會上發言。他在臨終時還不忘對黨和國家、軍隊的眷念,上繳了5萬元的特殊黨費。時任總政治部主任的李繼耐親自將黨費收據送到姑母手中。中央軍委評價他:“高風亮節,奮斗一生。”他的一生,完全與這一評價相稱。

如今,六姑父離開我們已經5年了,而他的音容笑貌卻一直縈繞在我們的心間,他的高尚品質是我們永遠學習的榜樣,他的豐功偉績永遠是我們心中的精神豐碑。

(責任編輯:吳玫)