江蘇:扶貧小額貸款助力農戶增收

江蘇省從1998年起開始實施扶貧小額貸款,由省財政出資提供擔保和部分貼息。從2008年開始,全省開始實行發放“上不封頂”,即貸多少補多少,不少低收入農戶通過扶貧小額貸款支持,自主發展小型生產經營型項目,取得了較好的經濟效益,實現了增收脫貧目標。這一政策不僅有效緩解了低收入農戶資金短缺困難,而且為破解農業農村貸款難、貸款貴難題進行了有益探索。

扶貧小額貸款工作持續開展16年以來,全省累計發放貸款201.2億元,受益低收入農戶228萬戶。其中,2014年1-9月,新發放扶貧小額貸款35.6億元、受益30.5萬戶。

目前,江蘇的扶貧小額貸款發放范圍已經擴大到29個縣(市、區),主要包括蘇北24個經濟薄弱縣和黃橋、茅山老區范圍內的5個縣級市,共覆蓋8272個行政村。貸款發放對象是具有勞動能力、遵紀守法、信用較好、有小型生產經營型項目、家庭年人均純收入低于4000元的建檔立卡低收入農戶。發放和管理的具體工作由縣級扶貧小額貸款協調小組牽頭,縣扶貧辦根據建檔立卡低收入農戶名單,編制《貸款備選農戶名冊》提供給縣農信社(農商行、農合行),鄉鎮農信社在備選農戶中自主調查、自主發放和回收貸款。

2008年以前,江蘇一直實行年度貸款發放規模控制,即由省扶貧辦、省財政廳、省信用聯社下達貸款發放指導性計劃。2008年起,全省對人均純收入低于2500元以下(2012年起為4000元以下)的建檔立卡低收入農戶,取消了貸款規模限制,低收入農戶單戶貸款額度也由過去“首貸不超過3000元,續貸原則上不超過5000元”,調整為“單戶貸款不超過1萬元”。

為充分調動各類種養加專業戶、合作經濟組織參與產業化扶貧的積極性,江蘇對能帶動低收入農戶增收脫貧的,由原“按每帶動1戶2000元計算,每一個大戶可獲得貸款高限為2萬元”,調整為“每帶動1戶可申請使用5000元,最高貸款額度不超過5萬元”,以縣為單位,貸款發放控制在年度貸款發放總量的25%以內,同時明確必須與低收入農戶簽訂帶動協議。

為了保證貧困戶享受到真正的“實惠貸款”,江蘇制定了優惠利率和貼息特惠政策。低收入農戶使用貸款,明確要求農信社按同期同檔次貸款基準利率執行。在此基礎上,省財政對按期歸還貸款的農戶,再按貸款基準利率的50%給予農戶貼息。省財政在各有關縣級信用聯社開設貼息資金專戶,比照各縣上年度貸款發放規模,測算和預撥扶貧小額貸款專項貼息資金。到下個年度的上半年時,再委托社會審計機構到縣進行全面審計,并依據審計結果,進行小額貸款貼息資金的清算。此外,財政部門對貸款擔保資金專戶每年所產生的利息,也及時轉入到貼息資金專戶,作為貼息資金的補充及彌補貸款形成的損失。低收入農戶在歸還貸款時,可直接在農信社柜面辦理貼息。

2008年以前,江蘇省扶貧辦每年根據各相關縣(市、區)脫貧任務,與有關部門共同商定貸款計劃,省財政安排一定的擔保資金存放到縣農村信用聯社,開設擔保資金專戶,實行專戶存儲、專款專用。各縣信用聯社按到縣擔保資金的3倍確定扶貧小額貸款發放規模,并落實分解任務到相應的鄉鎮信用社。截至2007年底,省財政共安排了2億元的貸款擔保資金。

2008年下半年起,根據省委、省政府印發《關于組織實施脫貧攻堅工程的意見》(蘇發[2008]12號),加大扶貧小額貸款政策扶持力度,重點支持貧困農戶調整農業結構,發展增收項目,放開小額貸款規模,以建檔立卡低收入農戶為發放對象的小額貸款,省不再控制貸款計劃,也不再安排追加擔保資金。省財政根據各縣實際貸款額,在政策規定范圍內按實際貸款額結算貼息。多年來,全省對擔保資金的動用有明確規定,當貸款回收率高于90%時,農戶貸款中產生的損失由財政承擔;當貸款回收率低于90%時,貸款損失由財政和農村信用聯社各承擔50%。2009年,針對貸款對象調整、工作難度加大的實際情況,為充分調動農村金融部門放貸工作積極性,江蘇對原有扶貧小額貸款實施辦法進行了完善,明確當貸款回收率低于90%時,貸款損失由財政和農村信用聯社分別承擔70%和30%。

目前,江蘇的扶貧小額貸款發放工作主要依靠農村信用社系統運作。為鼓勵基層信用社和扶貧部門幫助低收入農戶選準增收項目,加強資金管理,減少貸款風險,提高回收率,全省明確以縣為單位進行年度考核,對貸款回收率超過92%的縣(市、區),以年度貸款發放月均貸款額為基數,按8%考核兌現獎勵資金(含由財政承擔的貸款損失部分),由省財政在委托社會審計機構到縣全面審計后,依據審計結果予以安排。基層信用社和扶貧相關部門分別按70%和30%比例分成。

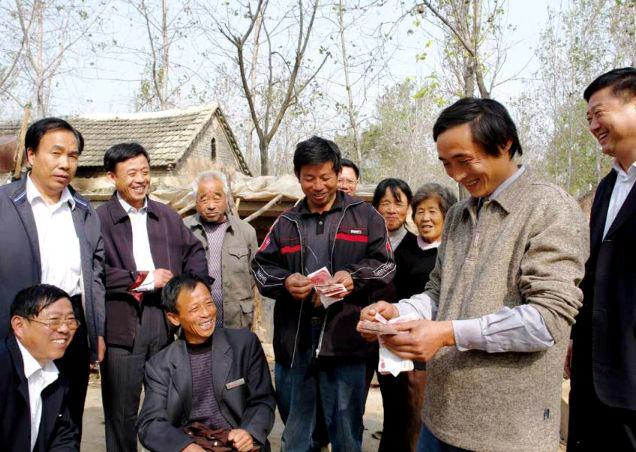

扶貧部門為低收入農戶家庭普遍建立了幫扶工作聯系卡,實施結對幫扶全覆蓋,動員機關部門的黨員干部與低收入農戶開展結對幫扶。扶貧部門、鄉鎮信用社、駐村扶貧指導員、掛鉤幫扶聯系人等,配合地方黨政組織,共同為貸款農戶搞好產業化項目扶貧的服務工作。在服務方式上采取多形式,如以產業鏈為紐帶,組建專業合作社;及時提供市場信息,幫助農戶進行項目效益分析;組織訂單收購,促進農產品產銷銜接;落實科技特派員和駐村扶貧指導員進行技術指導,免費贈送《農家致富》雜志,提供有針對性的技術服務,減少項目投資的盲目性,提高項目收益率,確保農戶既貸得上、用得著,又還得起、見效快。