風寒咳痰用橘紅

陳雙琴

橘紅入藥籍雖只在清乾隆年間,卻很快就芳名遠揚,其中廣東化州橘紅,上貢朝廷,遠售海外,為世所共知。宋蘇軾《已丑除日》詩曰:“橘紅安穩近誰傳,鬢雪蕭騷久已然。”自注:“予舊有腹疾,或教服橘皮煎丸,經月良愈。”宋韓彥直《橘錄·人藥》:“橘皮最有益于藥,去盡脈則為橘紅。”《化州橘記》說它“皮紅,有白毛戟手,香烈而味辛,花實之年,一株可享一千銀”。小小的橘紅,何以名氣這樣大,這樣值錢?它的原因是多方面的,但誘人的傳說也是其中之一。

據民間傳說,清初有一官吏,性情急躁如火,在廣東化州為官時,曾患咳喘病,遍請當地名醫診治,服藥無效,每逢氣候變化,心情不好,病輒發,甚為苦痛。

某夜,大雨不止,官吏的咳喘病驟然加重,劇咳不止,喘促難臥,無奈夜雨傾盆,請醫不便,急忙叫婢女將日間所服之藥再煎服用。婢女因屋內無凈水,準備到水井中汲清水,但因雨急路滑,恐怕耽誤時間要遭到斥罵,倉促間便順手取了屋外缸中的屋檐雨水倒入藥罐,以此水煎藥。

一會兒藥煎好了,官吏服下后自覺很舒服,后又服了一碗,咳喘竟大減,一夜好睡。第二天,官吏一覺醒來,精神爽快,心中大喜。但轉念一想,不禁感到十分奇怪,此藥昨日白天與夜晚的療效怎么相差這么大呢?

“來人,把昨晚煎藥的婢女叫來。”婢女十分恐慌,見所問正是昨晚之事,更覺膽戰心驚。

官吏軟硬兼施,婢女才實言相告。大家望著房子,紛紛議論著,但又得不出結論。后來,有一幕僚說:“州衙瓦上有橘紅之落花甚多,風雨把落花帶入小缸,是不是橘紅治好了病也很難說。”

后試之,果然如此,于是橘紅便聞名于世了。

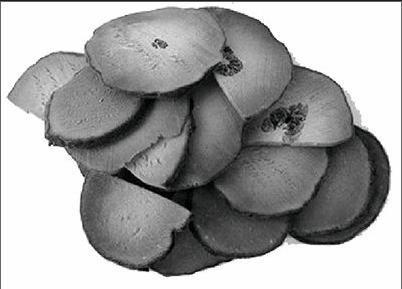

橘皮與橘紅同來源于蕓香科植物橘及其栽培變種。因二者加工方法不同分為陳皮與橘紅。橘成熟時采摘,剝取果皮,陰干稱為陳皮或橘皮。橘成熟時采摘,剝取果皮,去掉橘皮內部白色部分后,曬干稱為橘紅。而化州橘紅來源于蕓香科植物化州柚或柚的干燥未成熟外果皮。

化州橘紅的藥用功效顯著,是味常用中藥,始載于清朝趙學敏的《本草綱目拾遺》,名“化橘紅”。橘紅具有理氣化痰、健胃消食之功效,用于脾胃氣滯所致脘腹脹滿、疼痛、惡心嘔吐、不思飲食之證。現代藥理研究已證實,它含有揮發油、肌醇、B族維生素、黃酮苷等,能促進胃液分泌,有助于消化;能稀釋痰液,有利于痰的排出;還可降低膽固醇、降低毛細血管的脆性,防止微細血管出血。

下面介紹幾種橘紅的食療方法:

橘紅膏

橘紅60克,生姜30克,蜂蜜250克。先將橘紅、生姜二味用水煎煮,15分鐘取煎液1次,加水再煎,共取煎液3次,合并煎液,以小火煎熬濃縮至黏稠時,兌入蜂蜜,至沸停火,裝瓶備用。每日服3次,每次3湯匙。此膏散寒溫肺,化痰止咳,適用于風寒咳嗽。

橘紅糕

橘紅10克,米粉500克,白糖50克。橘紅研細末,與白糖和勻為餡;米粉以水少許濕潤,以橘紅為餡做成糕,放蒸鍋屜布上蒸熟,冷后壓實,切為夾心方塊米糕,可作點心服食。此糕具有燥濕化痰、理氣健脾之效,適用于痰濁蔽阻之頭痛、胸脘滿悶、嘔惡痰涎、食欲不振、舌胖有齒痕、舌苔白膩、脈滑等證。

橘紅粥

橘紅15克,粳米100克。將橘紅洗凈,放入鍋內,加適量水煎煮取汁,加入粳米煮成稀粥,加鹽少許調味。每日服兩三次,連服3~5天。此粥具有燥濕化痰、理氣健脾之效,適用于風寒咳嗽。

橘紅茶

橘紅3~6克,綠茶5克。用開水沖泡再放鍋內隔水蒸20分鐘即可。每日1劑隨時飲用。此茶以橘紅宣中理氣,消痰止咳;茶葉有抗菌消炎作用,以此二味配制,對咳嗽痰多、黏而難以咯出者療效較好。

(摘自《保健與生活》)endprint