江蘇老漢來河南報“一飯”之恩的感人故事

心晴

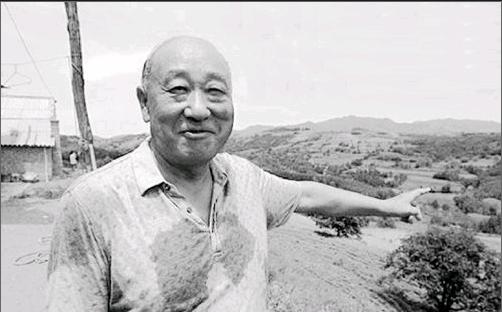

2014年8月20日,河南省洛寧縣上戈鎮一座方圓200畝地的農場里,一位戴著太陽帽、操著外地口音的老漢正指揮著村民們干活兒,一派豐收景象,處處歡聲笑語。老漢來自江蘇邳州。退休后他放著安逸的晚年生活不過,孤身跑到河南鄉下來種地,曾讓很多人不解。原來,他是為報恩而來……

老漢名叫劉益標。54年前,他和父親因逃荒從江蘇來到河南。生命垂危之際,伊川縣一個小村莊上的村民給他一個白蒸饃和一碗菜救了他的命。從此,他銘記這“一飯”之恩,為報答河南人,傾盡所有,飽蘸心血,譜寫了一曲感恩的頌歌。

為報“一飯”之恩來河南建農場

1960年8月,劉益標位于江蘇邳州的家鄉發生洪災,田地被淹沒,房屋被泡塌,莊稼絕收。為了尋條活路,村里的老百姓紛紛外出謀生。劉益標和父親也坐著火車來到河南洛陽,最后流落到伊川縣呂店鎮袁莊村,在村頭一座破爛的廟里安頓了下來。

村里來了逃難的外鄉人,袁莊村的鄉親并沒有拿劉益標父子當外人。看他們可憐,當地老鄉給他們送粥送菜,讓幼小的劉益標心里非常溫暖。在挨餓的日子里,有那么一頓飯,救了劉益標的命,讓他終生難忘。

1960年9月的一天,父親外出找活兒干,留下饑腸轆轆的15歲的劉益標一人在廟中。中午時分,劉益標想到村里討點兒飯吃。走出廟門沒幾步,他就餓得昏倒在村頭的路邊。這時,村里一戶人家有人外出,發現了躺在路邊的劉益標,就把他背回家中。劉益標清楚地記得,這戶人家的一位大娘給他拿來一個大大的白蒸饃,還端來一碗菜,菜里竟有幾片薄薄的肉片。劉益標幾口就干掉了那個大饅頭。吃菜里的肉片時,他把肉含到嘴里不舍得下咽。大娘笑著囑咐他慢慢吃,別噎住了。劉益標一直忘不了饑荒年代里那頓救命的飯,更忘不了那位把他從死亡邊緣拉回來的好心的大娘,她成了他一生中最想報答的恩人。

靠著吃“百家飯”,劉益標和父親活了下來。一年后,饑荒逐漸過去了,劉益標和父親也要回老家了。村里的幾個小伙伴與劉益標難分難舍,一個小伙伴難過得哭著說:“標子,這輩子還能見到你不?”劉益標堅定地點點頭:“等我長大掙錢了,還會回來看你們的!”

回到家鄉后,劉益標上學、工作、成家,安安穩穩地過日子。可不管什么時候,他總忘不掉河南那位給她白蒸饃吃的好心的大娘,忘不掉那些純樸的鄉親以及建立了深厚感情的小伙伴。

利用工作出差機會和退休后的閑暇時間,劉益標也曾多次到洛陽尋恩。由于離開河南的時間太長了,當年他還小,只依稀記得袁莊村那座他和父親棲身的破廟,村莊具體在什么位置卻記不起來了,因此一直沒有找到他曾經居住過的那個村莊。而隨著年紀越來越大,他報恩的意愿也越來越強烈。

2012年,劉益標前往洛寧上戈鎮尋找朋友。在一位老鄉家里吃飯時,老鄉端出一盤又白又圓的蒸饃,他拿起來咬了一口,竟然與50多年來縈繞在他心頭的那個白蒸饃的味道一模一樣。瞬間,他淚流滿面……當時他就下決心,要留在這里做一些力所能及的事情,邊干邊打聽那個袁莊村。

劉益標發現,上戈鎮素有“中原蘋果第一鄉”的美譽。但由于當地的種植方式比較單一,僅靠種蘋果的微薄收入,老百姓只能解決溫飽問題。只有提高土地的綜合利用率,才能使村民致富奔小康。于是,劉益標準備做一名帶領村民致富的先行者。2013年1月,劉益標和上戈鎮里峪村簽訂了200畝土地承包協議,建了一座農場,取名為豐泰農場。

農場掛牌那天,鎮里的領導也趕來剪彩,村里的百姓都趕來參加了掛牌儀式。儀式上,劉益標激動地宣布:“感謝領導和鄉親們對我的信任,我劉益標一定盡力把農場搞好。將來成規模后,我就把農場捐給當地,以報答50多年前河南人對我的‘一飯之恩!”

為實現愿望頂著壓力苦干

劉益標的老伴兒李秋雖然支持丈夫報恩,但不同意他搞農場,怕他年紀大了經不起折騰。可劉益標卻像著了魔似的一趟趟地往河南跑,而且需要很多錢。劉益標的兒子在上海打工,還沒有買房,家里存的錢本來是留著給兒子買房用的,可他非要取出來投到農場里。李秋不同意,和丈夫吵了起來。劉益標是個犟脾氣,認準的事情八頭牛也拉不回來。老伴兒不拿錢給他,他就寫借條,說農場見效益后就還錢。李秋不忍心讓丈夫為難,無奈之下只得取錢給他。

上戈鎮當地的村民對劉益標這個外地人也持懷疑態度。因為當地常年降水少,老百姓基本上是靠天吃飯。對于劉益標想引水上山、開辟一個大水池養魚養鵝的想法,大家都認為他是異想天開。劉益標不理會別人的閑言碎語,頂著壓力按他的思路走。他不僅在山上種植蘋果樹,還套種了山芋、西瓜、藥材。這樣,就能以種植促養殖,以養殖反哺種植,充分實現土地的綜合利用。

一年下來,劉益標先后投入30多萬元,比原來的預算多投了10萬多元,實現了引電上山、引水上山的構想,開辟了一個大水池,養上了魚和鵝。通過一年來對農場的運營,使劉益標明白了一個道理:“要讓這塊土地煥發生機,僅憑自己的一身干勁是不夠的,還得多聽取鄉親們的意見。”

劉益標在走訪鄉親們時,了解到村里一些人家生活很困難,他就經常自己拿錢買來糧、油發給村里的困難戶和五保戶。

不圖名利只為報答眾鄉親

劉益標精心經營農場的同時,沒有忘記對當年恩人的尋找。他托人與媒體取得聯系,請媒體朋友幫他打聽。

2014年4月,一位媒體朋友給劉益標打來電話,說他苦苦尋找的袁莊村終于找到了,而且當年給他白蒸饃的大娘也健在,名叫張范氏,已經95歲了。劉益標聽了這個消息,按捺不住內心的激動,第二天一早就包了一輛面包車前往袁莊村探望恩人。

面包車載著劉益標翻山越嶺,終于在一座院子前停下。劉益標提著禮品走進院內,看到一位滿臉皺紋、頭發花白、精神卻很好的老太太坐在院子里等他。劉益標心情激動,放下手里的禮品,快步上前,蹲在大娘面前緊緊地攥著她的手,兩眼含淚,動情地說:“張大娘,您老還記得我嗎?我就是當年吃您的白饃饃活過來的標子啊!”張大娘撫摸著劉益標的面龐,咧開沒牙的嘴,笑著說:“咋能忘呢!你和你爹都是勤快人,給人家干活兒很下力。當年,你們爺兒倆苦呀!”說著說著,老人就抹起了眼淚……

聽說劉益標來到村里,當年一起玩耍的小伙伴都過來看他。雖然現在他們都是滿頭華發的老人,樣子與當年相差甚遠,但伙伴相見,卻沒有一點兒陌生感,還像當年兒時那樣說笑。中午,他們一起喝酒、聊天,暢談多年來的生活,大家都感慨萬千。

臨走前,鄉親們都來到村頭送劉益標。劉益標對鄉親們表態:“你們都是我的親弟弟、親妹妹,我忘不了這里的救命之恩,也忘不了農村的苦日子。等我的農場上了規模,我還要來這里搞農場,帶著鄉親們致富,以報答當年大家對我的恩情!”

尋找到恩人后,劉益標隔三岔五都要到袁莊村看望張大娘,跟當年的鄉親們拉拉話。在鄉親們的建議下,劉益標重新制定了2014年的農場運營方案,大量種植西瓜和藥材。由于他種的瓜比別人種的瓜熟得晚,在今年賣了個好價錢,每天都有經銷商開車來拉貨。

劉益標遠期的夢想是把這里的山區打造成“花果山”,春天是花園,秋天是果園,到處是撲鼻的香氣,還有一排排整齊的樓房。等實現夢想,他就把這些全交給鄉親們,自己離開。

一個饅頭,銘記了半個世紀;一個承諾,信守了54年。劉益標投入數十萬元建農場報“一飯”之恩的事跡感動了很多人。2013年11月,劉益標入選“中國好人榜”。

時間在繼續,劉益標報恩的行動也在延續……■