高職物流專業(yè)教師的人力資源培訓(xùn)系統(tǒng)研究——基于勝任力模型

張 權(quán) 劉祿瓊

(1.羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系,廣東 羅定527200;2.羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館,廣東 羅定527200)

0 引言

高職物流類專業(yè)是培養(yǎng)適應(yīng)物流企業(yè)及物流類崗位所需人才的重要專業(yè),該專業(yè)教師素質(zhì)、能力以及敬業(yè)精神都直接影響著高職院校物流專業(yè)的發(fā)展,影響物流類學(xué)生的關(guān)鍵職業(yè)能力以及就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。現(xiàn)實(shí)的情況是,很多高職院校的教師是直接從本科院校招聘進(jìn)來(lái)的,存在從學(xué)校到學(xué)校的問(wèn)題,多數(shù)教師沒(méi)有教學(xué)經(jīng)驗(yàn),沒(méi)有企業(yè)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),而且還存在嚴(yán)重的專業(yè)不對(duì)口問(wèn)題,因此非常有必要對(duì)這些教師的能力、經(jīng)驗(yàn)和技能進(jìn)行培養(yǎng)或培訓(xùn),以便提高他們的教學(xué)能力和管理技能。對(duì)高職物流教師進(jìn)行人力資源培訓(xùn),首先必須準(zhǔn)確定位以下問(wèn)題,即培訓(xùn)的根據(jù)是什么、培訓(xùn)什么,培訓(xùn)誰(shuí),什么時(shí)候培訓(xùn),培訓(xùn)方式設(shè)計(jì)等問(wèn)題,所以必須明確一個(gè)優(yōu)秀的物流專業(yè)教師的勝任教學(xué)崗位的特征是什么,即明確一個(gè)優(yōu)秀的物流專業(yè)教師的勝任特征是什么。根據(jù)勝任力特征,就比較準(zhǔn)確地找到本校物流教師與一個(gè)優(yōu)秀的物流專業(yè)教師之間的差距,然后采取相應(yīng)的措施進(jìn)行開發(fā),縮小差距,促進(jìn)一般物流教師向優(yōu)秀的教師轉(zhuǎn)化,當(dāng)物流專業(yè)教師整體水平提高后,物流專業(yè)的學(xué)生的培養(yǎng)質(zhì)量就有了保障。

1 高職物流教師的勝任力與勝任力模型

1.1 高職物流教師勝任力的概念

“勝任力”這個(gè)概念最早是由哈佛大學(xué)教授戴維·麥克利蘭(David·McClelland)于1973年正式提出的,是指能將某一工作中卓越成就者與普通者區(qū)分開來(lái)的個(gè)人深層次特征,是可以被可靠測(cè)量或計(jì)數(shù)并能顯著區(qū)分優(yōu)秀者與一般績(jī)效者的個(gè)體特征。

高職物流專業(yè)教師勝任力是一種崗位勝任力,是指適應(yīng)高職物流類教學(xué)這一特定崗位而必須具備的物流專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能、職業(yè)技能和特質(zhì)的總和,是區(qū)別優(yōu)秀物流教師和一般物流教師的重要尺度。

1.2 高職物流專業(yè)教師勝任力模型

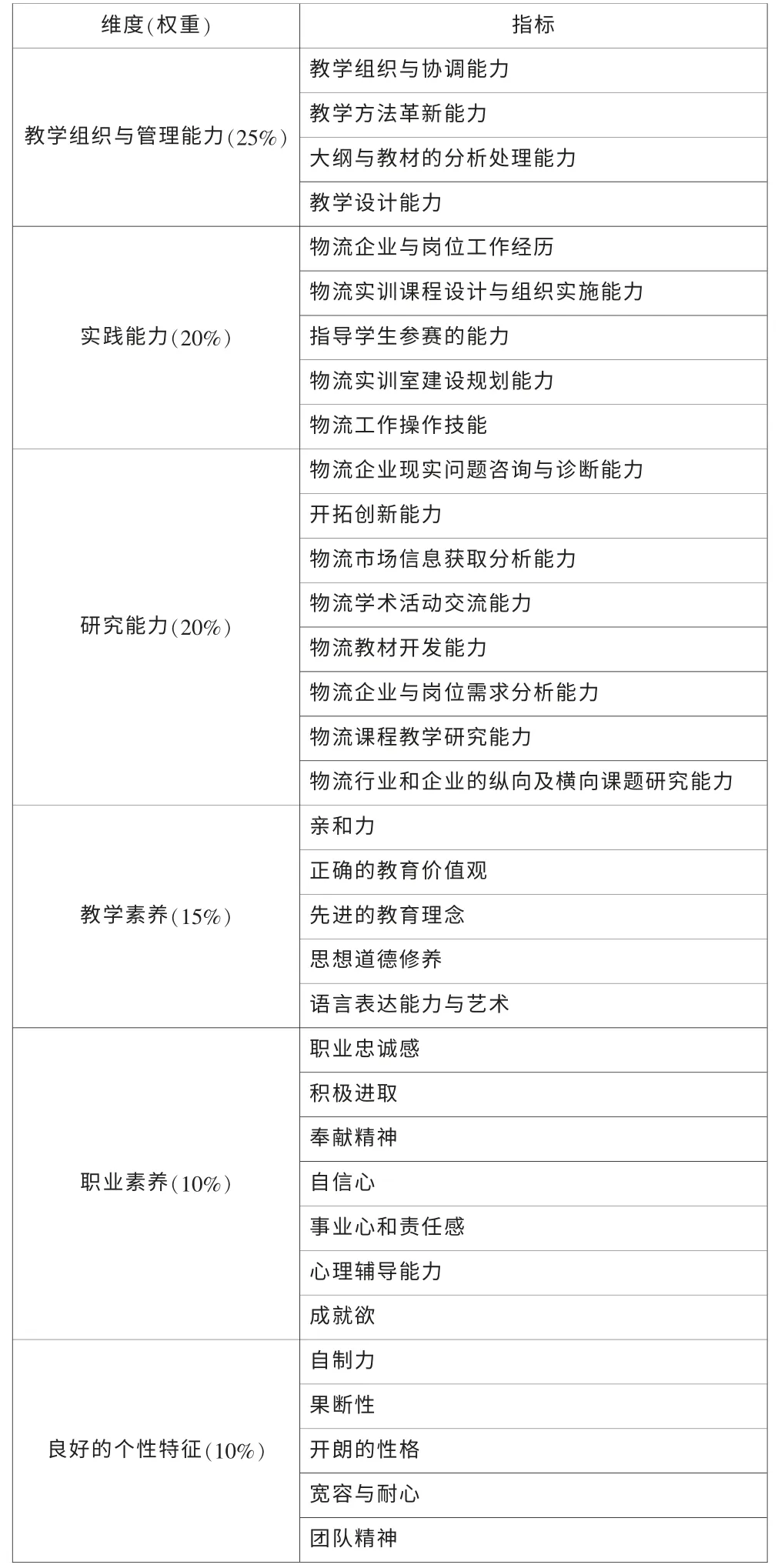

目前還沒(méi)有專門研究物流專業(yè)教師的勝任力模型的相關(guān)文獻(xiàn),但是有的學(xué)者研究了“雙師”素質(zhì)的高職教師模型和通用的高職教師的勝任力模型,借鑒這些模型的研究方法和維度構(gòu)成,結(jié)合物流專業(yè)的特殊性,物流專業(yè)教師的勝任力維度可以設(shè)置為教學(xué)組織與管理能力、實(shí)踐能力、研究能力(教研與科研能力)、教學(xué)素養(yǎng)、職業(yè)素養(yǎng)、良好的個(gè)性特征共六個(gè)維度,每個(gè)維度下設(shè)置若干指標(biāo),共三十四項(xiàng)指標(biāo),所有的維度與指標(biāo)構(gòu)成了高職物流專業(yè)教師的勝任力模型,模型中的六個(gè)維度的權(quán)重可以采用專家估計(jì)法確定,也可以采用層次分析發(fā)確定。利用專家估計(jì)法,估計(jì)的結(jié)果是教學(xué)組織與管理能力占25%的權(quán)重,實(shí)踐能力和研究能力各占20%的權(quán)重,其他三個(gè)維度各占15%的權(quán)重,則具體情況如表1所示。

2 勝任力與人力資源培訓(xùn)的關(guān)系

2.1 勝任力是人力資源培訓(xùn)的基礎(chǔ)

勝任力實(shí)際上就是組織中的員工對(duì)相應(yīng)的工作崗位是否勝任的能力,當(dāng)員工具備相應(yīng)的能力時(shí),工作績(jī)效往往較好,組織的管理成本往往較低,很多員工往往能自我管理,并具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)精神。當(dāng)組織中的員工勝任力缺乏時(shí),往往難以勝任相應(yīng)的工作,會(huì)給本單位的工作帶來(lái)負(fù)面影響,常常表現(xiàn)為工作效率低,差錯(cuò)率提

表1 高職物流專業(yè)教師勝任力模型

高,員工情緒波動(dòng)大,客戶滿意度下降,供應(yīng)商抱怨等等問(wèn)題,此刻需要對(duì)員工的勝任力進(jìn)行培訓(xùn),使他們的勝任力提高以便適應(yīng)相應(yīng)的工作崗位,一般采取的方法有完善績(jī)效評(píng)估、完善激勵(lì)薪酬體系、設(shè)計(jì)科學(xué)的職業(yè)生涯通道、教育和培訓(xùn)等方式來(lái)提高員工的勝任力,前三者主要是提高員工滿意度和動(dòng)力,使員工能自愿提升勝任力,本研究重點(diǎn)是探討通過(guò)培訓(xùn)提升物流教師勝任力。因此,提升員工的勝任力,就需要培訓(xùn),所以說(shuō)勝任力是人力資源培訓(xùn)的基礎(chǔ)和前提,在操作上是先構(gòu)建勝任力模型,根據(jù)模型中勝任力的若干指標(biāo),分析本單位員工的勝任力情況,以便開發(fā)和培訓(xùn)員工,所以說(shuō)勝任力模型的建立就是人力資源培訓(xùn)的邏輯起點(diǎn)[1]。

2.2 人力資源培訓(xùn)是提升員工勝任力的重要手段

組織核心競(jìng)爭(zhēng)力的獲取以及持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的保持往往以員工勝任力為支撐,員工勝任力的提升通常是通培訓(xùn)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。近年來(lái),很多高職院校把物流專業(yè)作為本校的重點(diǎn)專業(yè)或者示范專業(yè),這是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展,全球貿(mào)易往來(lái)日趨頻繁,電子商務(wù)模式更加新穎和多樣化的條件下的正確選擇,但要適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,適應(yīng)需求多樣化的發(fā)展,對(duì)物流運(yùn)輸、配送、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、采購(gòu)等的要求越來(lái)越高,物流企業(yè)對(duì)人才的要求也必然越來(lái)越高,因此相應(yīng)地對(duì)高職院校物流專業(yè)的畢業(yè)生要求越來(lái)越高,對(duì)物流專業(yè)教師的要求也越來(lái)越高,而相當(dāng)多的物流教師卻不能勝任本職工作,填鴨式教學(xué)還比較盛行,重理論輕實(shí)踐的觀念還根深蒂固,封閉式教學(xué)而不與企業(yè)聯(lián)系的情況還大量存在,高職物流教師對(duì)物流企業(yè)的實(shí)際問(wèn)題往往還在存在“筆下雖有千言,心中實(shí)無(wú)一策”等現(xiàn)狀。因此非常有必要通過(guò)人力資源培訓(xùn)來(lái)提升高職物流專業(yè)教師的勝任力,全面系統(tǒng)的培訓(xùn)不僅有利于提升高職物流教師的勝任力,還能提高物流教師的心理承受能力和創(chuàng)新能力。

3 基于高職物流專業(yè)教師勝任力模型的人力資源培訓(xùn)系統(tǒng)的構(gòu)建

把勝任力引入高職物流專業(yè)教師的人力資源培訓(xùn)系統(tǒng)中,建立基于該模型的人力資源開發(fā)與培訓(xùn)系統(tǒng),是物流專業(yè)教師隊(duì)伍團(tuán)隊(duì)建設(shè)核心內(nèi)容,有效的人力資源培訓(xùn)系統(tǒng)應(yīng)建立應(yīng)遵循一定的原則,設(shè)計(jì)科學(xué)合理的培訓(xùn)方案,設(shè)計(jì)符合內(nèi)在邏輯要求的流程。

3.1 構(gòu)建高職物流專業(yè)教師人力資源培訓(xùn)系統(tǒng)的原則

要開發(fā)高職物流專業(yè)教師的勝任力,構(gòu)建科學(xué)合理的人力資源培訓(xùn)系統(tǒng),必須遵循一定的原則,具體原則如下:

3.1.1 經(jīng)濟(jì)性原則目前,很多高職院校受到自身財(cái)力和地方政府投入的影響,不可能有太多的經(jīng)費(fèi)投入到教師隊(duì)伍的建設(shè)中來(lái),對(duì)高職物流專業(yè)教師的開發(fā)與培訓(xùn)的投入就更不足了,因此要求相應(yīng)院校在自身資源條件下選擇適合的培訓(xùn)方式,聘用適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)講師,切不可盲目求大,面面具到地培訓(xùn),應(yīng)該力求以更低的成本獲取更大的效果。

3.1.2 動(dòng)態(tài)性原則

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,配送、倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)等的方式不斷發(fā)生變化,因而物流企業(yè)及其相應(yīng)的崗位對(duì)員工要求也不斷變化,因此對(duì)高職院校的畢業(yè)生的要求也不斷提高,要求高職院校物流專業(yè)教師不斷根據(jù)企業(yè)及其崗位要求調(diào)整自己的人才培養(yǎng)方案,采取更先進(jìn)的教學(xué)方法和使用更實(shí)用的教材,即提高了對(duì)物流專業(yè)教師的要求,因此必須對(duì)物流專業(yè)教師的勝任力進(jìn)行不斷的培訓(xùn),使其勝任力不斷提升,適應(yīng)新的條件下物流教學(xué)的需要。

3.1.3 邏輯遞進(jìn)原則

物流管理專業(yè)教師人力資源培訓(xùn)應(yīng)遵循邏輯遞進(jìn)原則,即首先要進(jìn)行培訓(xùn)需求分析,找出現(xiàn)有物流教師的勝任力與工作崗位之間的差距,確定好培訓(xùn)對(duì)象;然后制定培訓(xùn)方案,包括誰(shuí)應(yīng)該接授培訓(xùn),接受什么樣的培訓(xùn),什么時(shí)候培訓(xùn)等等;然后是培訓(xùn)和實(shí)施和過(guò)程管理;最后是培訓(xùn)評(píng)估。這幾大步驟是層次遞進(jìn)的關(guān)系,有緊密的內(nèi)在邏輯聯(lián)系,前一個(gè)步驟沒(méi)有做好,會(huì)對(duì)以后的步驟產(chǎn)生嚴(yán)重影響。

3.1.4 培訓(xùn)與激勵(lì)相結(jié)合的原則

培訓(xùn)的目的是為了提高教師的勝任力,為了更好地促進(jìn)物流專業(yè)的發(fā)展,提升物流專業(yè)的人才培養(yǎng)質(zhì)量,促進(jìn)就業(yè)和招生,因而提高培訓(xùn)效果是非常重要的。提高培訓(xùn)效果的措施除了應(yīng)有的管理措施和科學(xué)的培訓(xùn)方案之外,還必須有科學(xué)合理的激勵(lì)措施相配套,包括晉升、薪酬設(shè)計(jì)[2]。

3.2 基于勝任力模型的物流專業(yè)教師人力資源培訓(xùn)系統(tǒng)的建立過(guò)程

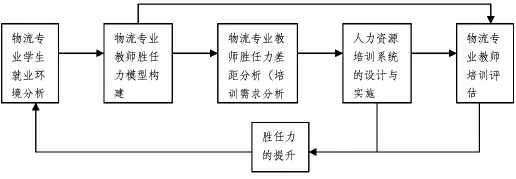

基于勝任力模型的物流專業(yè)教師人力資源培訓(xùn)系統(tǒng)的建立過(guò)程可以分為五大步驟,第一步是分析物流專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)環(huán)境,摸準(zhǔn)市場(chǎng)對(duì)物流專業(yè)畢業(yè)生的需求情況,包括數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu),分析物流專業(yè)畢業(yè)生的情況與物流企業(yè)對(duì)畢業(yè)生的要求之間的差別;第二步是根據(jù)物流企業(yè)對(duì)畢業(yè)生的要求,分析培養(yǎng)這樣的畢業(yè)生所需要的師資條件,結(jié)合其他學(xué)者的研究成果構(gòu)建高職物流專業(yè)教師的勝任力模型,或者直接使用已經(jīng)建立好的高職物流專業(yè)教師的勝任力模型(見表1);第三步是根據(jù)勝任力模型,分析本校物流專業(yè)教師實(shí)際能力和素質(zhì)與勝任力模型中各項(xiàng)指標(biāo)所對(duì)應(yīng)的勝任力的差距,確定培訓(xùn)的對(duì)象和培訓(xùn)的內(nèi)容;第四步是設(shè)計(jì)培訓(xùn)系統(tǒng)和實(shí)施培訓(xùn);最后是對(duì)本次培訓(xùn)進(jìn)行評(píng)估,分析本次培訓(xùn)成功的經(jīng)驗(yàn),甄別需要改進(jìn)的地方,培訓(xùn)之后教師的勝任力提升狀況如何等等,為下一次培訓(xùn)提供必要的參考條件。整個(gè)過(guò)程如圖1所示。

圖1 基于勝任力模型的物流專業(yè)教師人力資源培訓(xùn)系統(tǒng)建立過(guò)程模型

4 基于勝任力模型的物流專業(yè)教師人力資源培訓(xùn)的應(yīng)用

在所建立的物流專業(yè)教師勝任力模型中(見表1),一共包含了六個(gè)維度,其中教學(xué)組織與協(xié)調(diào)能力、研究能力和實(shí)踐能力是非常重要的,其他的教學(xué)素養(yǎng)、職業(yè)素養(yǎng)和良好的個(gè)性特征三個(gè)維度屬于基礎(chǔ)性維度。每一個(gè)維度下包含了若干指標(biāo),由于文章篇幅的限制,不能一一分析模型中的每一個(gè)指標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)的物流專業(yè)教師的勝任力提升情況,在這里我們僅就教學(xué)組織與管理維度下的四個(gè)指標(biāo)探討物流專業(yè)教師勝任力的提升。

4.1 模型中指標(biāo)等級(jí)劃分與標(biāo)準(zhǔn)的確定

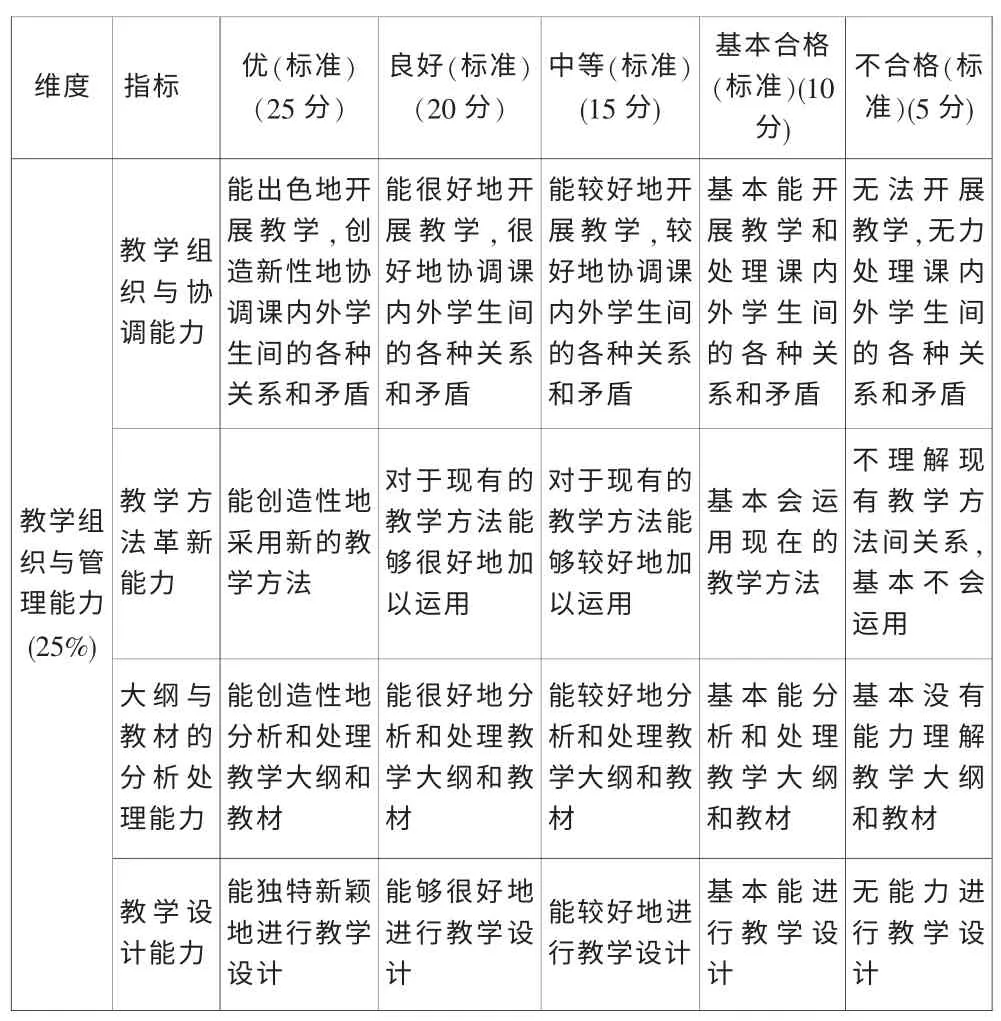

在模型中教學(xué)組織與管理能力維度(權(quán)重為25%),一共包含了四個(gè)指標(biāo),首先應(yīng)該對(duì)每一個(gè)指標(biāo)劃分相應(yīng)的等級(jí),一般可以劃分為優(yōu)秀、良好、中等、基本合格、不合格共五個(gè)等級(jí);然后對(duì)每一個(gè)指標(biāo)的每一個(gè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行界定,即界定該指標(biāo)在什么程度下為優(yōu)秀,什么情況下為良好等等;第三,可以給不同的等級(jí)賦予不同的分值,可以考慮優(yōu)秀等級(jí)為25分,良好等級(jí)為20分,中等為15分,基本合格為10分,不合格為5分。具體的分析結(jié)果和分值如表2所示。

表2 高職物流專業(yè)教師勝任力模型

4.2 培訓(xùn)需求分析

4.2.1 成立培訓(xùn)需求分析小組

培訓(xùn)需求分析小組成員一般有物流專業(yè)所在系分管教學(xué)的副主任、該專業(yè)所在教研室的教研室主任和副主任,物流專業(yè)負(fù)責(zé)人及在本專業(yè)中高職稱的副教授或者教授組成,如果本校沒(méi)有高級(jí)職稱的物流教師,也可以聘請(qǐng)外校的教師參加。培訓(xùn)需求分析小組的工作主要是根據(jù)勝任力模型中各個(gè)指標(biāo)的等級(jí)與標(biāo)準(zhǔn),對(duì)照本校物流管理專業(yè)教師,找出他們與勝任力模型中的優(yōu)秀等級(jí)之間的差距,分析培訓(xùn)的必要性。分析小組的工作可以定期進(jìn)行,也可以靈活開展。

4.2.2 培訓(xùn)需求分析

培訓(xùn)需求分析小組可以在物流管理專業(yè)教師平時(shí)的教學(xué)工作中進(jìn)行培訓(xùn)需求分析,在此以物流管理專業(yè)教師勝任力模型中教學(xué)組織與管理能力維度為例說(shuō)明培訓(xùn)需求分析的基本流程。

首先,培訓(xùn)需求分析小組應(yīng)制定詳細(xì)的教學(xué)檢查計(jì)劃,檢查包括聽課與評(píng)課、教案、課件、作業(yè)批改、實(shí)訓(xùn)課程的開展情況等多方面內(nèi)容,用事先準(zhǔn)備好的各種記錄表冊(cè)認(rèn)真準(zhǔn)確地記錄;其次,把檢查所記錄的結(jié)果和勝任力模型中的教學(xué)組織與管理能力中的各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)照,認(rèn)真分析被檢查對(duì)象的教學(xué)組織情況,仔細(xì)甄別被檢查對(duì)象在哪些指標(biāo)上獲得“優(yōu)秀”,哪些指標(biāo)上獲得“良好”,哪些指標(biāo)上獲得“中等”等等。第三,把被檢查對(duì)象在教學(xué)組織與管理能力維度下的各項(xiàng)指標(biāo)中的相應(yīng)分值進(jìn)行加總,得該維度下的勝任力總分;第四,根據(jù)學(xué)院的對(duì)物流專業(yè)教師勝任力的要求,確定被檢查對(duì)象是否需要培訓(xùn),需要培訓(xùn)什么等等。比如,假定某高職院校要求物流運(yùn)輸課程教師教學(xué)組織與管理能力維度的勝任力應(yīng)達(dá)20分(滿分為25分),培訓(xùn)需求分析小組通過(guò)教學(xué)檢查和評(píng)價(jià),該教師的教學(xué)組織與管理能力評(píng)價(jià)情況為:教學(xué)組織與協(xié)調(diào)能力為優(yōu)秀得25分,教學(xué)方法革新能力為中等得15,大綱與教材的分析處理能力為中等得15分,教學(xué)設(shè)計(jì)能力為良好得20分,則該教師在此維度下的初步勝任力總分為75分,然后用該總分乘以教學(xué)組織與管理能力維度的權(quán)重,即75乘以25%得到18.75分,說(shuō)明該教師在該維度下的勝任力總得分少于20分,需要培訓(xùn),而且培訓(xùn)的重點(diǎn)是教學(xué)方法和大綱與教材的分析處理。

4.3 培訓(xùn)的實(shí)施

培訓(xùn)對(duì)象和培訓(xùn)內(nèi)容確定之后,就要研究誰(shuí)來(lái)培訓(xùn)、什么時(shí)候培訓(xùn)、培訓(xùn)誰(shuí)、怎么培訓(xùn)、在哪里培訓(xùn)等問(wèn)題,即需要制定完善的培訓(xùn)方案。

首先,應(yīng)加強(qiáng)與被培訓(xùn)對(duì)象的溝通,比如上文中所提到的運(yùn)輸課程教師,他的教材處理能力和教學(xué)方法存在問(wèn)題,學(xué)院或系領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該與他溝通,讓他從心理上接收培訓(xùn);其次確定培訓(xùn)講師,培訓(xùn)講師的選擇很重要,涉及到培訓(xùn)成本和時(shí)間安排以及培訓(xùn)效果等問(wèn)題,對(duì)于上述的物流運(yùn)輸教師而言,可以請(qǐng)其他高職院校的優(yōu)秀的運(yùn)輸課程教師來(lái)培訓(xùn),也可以請(qǐng)專業(yè)性的培訓(xùn)講師;第三,結(jié)合本校實(shí)際情況以及培訓(xùn)講師的實(shí)際情況確定相應(yīng)的培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)地點(diǎn)以及培訓(xùn)方式。

整個(gè)培訓(xùn)方案確定好之后,人事部門或者人事部門駐院系的人事科室就開始擬定課程表、制定考勤制度,然后通知學(xué)員和培訓(xùn)講師開始培訓(xùn),并派專人負(fù)責(zé)考勤,并定期把考勤結(jié)果定期向人事部門匯總,以便確定培訓(xùn)期間受訓(xùn)人員的各種獎(jiǎng)金和津貼。

4.4 培訓(xùn)評(píng)估

人力資源培訓(xùn)結(jié)束后,應(yīng)該對(duì)本次培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)柯克帕特里克的模型,培訓(xùn)評(píng)估包括反應(yīng)層、學(xué)習(xí)層、行為層和結(jié)果層四個(gè)層面[3]。

反應(yīng)評(píng)估是第一級(jí)評(píng)估,在課程結(jié)束時(shí),了解培訓(xùn)對(duì)象對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目的主觀感覺(jué)或滿意程度,可以通過(guò)設(shè)計(jì)如果問(wèn)題進(jìn)行提問(wèn),如課程有用嗎?培訓(xùn)講師的風(fēng)格你欣賞嗎?對(duì)培訓(xùn)有沒(méi)有什么改進(jìn)建議?通過(guò)以上問(wèn)題的回答和評(píng)價(jià),可以在一定程度上了解培訓(xùn)的效果。

學(xué)習(xí)評(píng)估。學(xué)習(xí)評(píng)估是第二級(jí)評(píng)估,對(duì)于上文中的運(yùn)輸課程教師的培訓(xùn)而言,由于培訓(xùn)的內(nèi)容教學(xué)組織與管理能力,因此學(xué)習(xí)評(píng)估的目的是了解該教師到底在哪幾個(gè)指標(biāo)項(xiàng)下提升了自己的能力,這些能力獲得的衡量辦法可以是要求運(yùn)輸課程教師上示范課、評(píng)價(jià)培訓(xùn)之后該教師設(shè)計(jì)的教案、課件等教學(xué)資料。

行為評(píng)估。即評(píng)價(jià)培訓(xùn)對(duì)象在工作中的行為方式有多大程度的改變,針對(duì)上文的物流運(yùn)輸教師而言,就是觀察他在培訓(xùn)后的一段觀察期間內(nèi),他在教學(xué)風(fēng)格、課件設(shè)計(jì)等方面是不是自覺(jué)的把培訓(xùn)所學(xué)到的新方法、新知識(shí)和新理念等等。

結(jié)果評(píng)估。對(duì)物流專業(yè)教師而言,就是評(píng)價(jià)被培訓(xùn)對(duì)象在培訓(xùn)前后的教學(xué)效果的變化,可以通過(guò)學(xué)生考試、調(diào)查學(xué)生對(duì)老師的滿意度、開展教學(xué)技能比武等方式來(lái)測(cè)定培訓(xùn)效果。

5 結(jié)語(yǔ)

高職物流專業(yè)教師的勝任力培養(yǎng)是一個(gè)系統(tǒng)的工程,涉及的內(nèi)容非常廣泛,在此難以逐一分析和討論,可以采用與教學(xué)組織與管理維度及其下屬的四個(gè)指標(biāo)所對(duì)應(yīng)的勝任力提升相同的方法提升其他維度及其所屬指標(biāo)所對(duì)應(yīng)的勝任力。但是還有一些問(wèn)題需要進(jìn)一步探討。

首先,并非勝任力模型中的每一個(gè)維度和指標(biāo)都需要逐一確定相關(guān)等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn),確定相應(yīng)的等級(jí)得分,根據(jù)得分確定是否培訓(xùn),比如第高職物流專業(yè)教師勝任力模型中的教學(xué)素養(yǎng)、職業(yè)素養(yǎng)和良好的個(gè)性特征這三個(gè)維度及其下屬的各個(gè)指標(biāo)之間有緊密的聯(lián)系,在提升某個(gè)指標(biāo)所對(duì)應(yīng)的勝任力時(shí),自然會(huì)提升其他指標(biāo)所對(duì)應(yīng)的勝任力,因此可以選擇其中的部分指標(biāo)所對(duì)應(yīng)的勝任力作為提升的內(nèi)容,可以比較全面地提升這三個(gè)維度下的勝任力。

第二,針對(duì)研究能力維度和實(shí)踐能力維度下的指標(biāo)對(duì)應(yīng)的勝任力提升的培訓(xùn)比較困難,這些指標(biāo)所對(duì)應(yīng)的勝任力提升對(duì)資源條件要求比較高,培訓(xùn)方法的要求差別也比較大,所對(duì)應(yīng)的勝任力提升的方法也不相同。此外,每個(gè)物流專業(yè)教師的實(shí)際基礎(chǔ)、潛力、興趣愛(ài)好和發(fā)展規(guī)劃也不相同,因此對(duì)培訓(xùn)的方法和要求不同,所以應(yīng)借鑒深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院的方法,采取分層培養(yǎng)、多渠道培養(yǎng)、多方向和多方法培養(yǎng)、多途徑引進(jìn)與培養(yǎng)[4]。

[1]傅端香,石美遐.基于勝任能力模型的物流企業(yè)人力資源開發(fā)培訓(xùn)系統(tǒng)的構(gòu)建[J].物流技術(shù),2010(5):92-94.

[2]李蕓.事業(yè)人力資源系統(tǒng)研究[J].廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2007(3):66-68.

[3]馬旭玲.提高基于柯氏評(píng)估技術(shù)的培訓(xùn)評(píng)估有效性策略探討[J].繼續(xù)教育,2012(1):42-44.

[4]胡延華.打造高水平“雙師”隊(duì)伍的探索與實(shí)踐——以深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院物流管理專業(yè)為例[J].職業(yè)時(shí)空,2012(11):61-64.