古交互通式立體交叉方案設計

高青海

(山西省交通規(guī)劃勘察設計院,山西 太原030012)

1 項目概況

太原至古交高速公路是山西省高速公路網規(guī)劃的高速公路連接線的一條,它的建成對古交市經濟的發(fā)展起到很大的推動作用,同時也使古交市的車輛出行習慣發(fā)生了根本改變。現(xiàn)有高速公路連接線與S104 平交口,匯聚了古交市區(qū)、過境路、太古高速公路等多向車流,造成了古交市區(qū)與古交連接線、省道104太克線、擬規(guī)劃的古交過境一級路之間出現(xiàn)了瓶頸。古交互通式立體交叉(以下簡稱古交互通)的建成,將有效分流太古高速公路的交通量,同時實現(xiàn)各干線公路間交通量的相互轉換,對改善古交市的交通環(huán)境起著重要的作用。

2 古交互通方案設計

2.1 交通量預測分析

根據(jù)古交互通工程可行性研究報告交通量預測結果,本項目折合成小客車的交通量分布見圖1。

圖1 互通立交預測年度交通量分布圖(單位:標準小客車/d)

由分布圖可以計算得知,截至2032 年通過該互通集散的交通量為19 330輛小客車/d,主交通流向為太古高速公路往返規(guī)劃中古交過境公路方向,省道S104 往返規(guī)劃中古交過境公路方向,其2032 年平均日交通量分別為7 556 輛小客車/d、4 142輛小客車/d。

2.2 位置選定

古交互通地處汾河河谷。項目區(qū)地面高程在900~980m之間。位于山間寬谷區(qū),地層由粉砂土和砂礫組成。

古交互通位于古交市河口鎮(zhèn),與太古高速公路終點、既有省道S104、規(guī)劃中的古交過境公路及古交市區(qū)連接線實現(xiàn)互通,其中太古高速公路與規(guī)劃中古交過境公路,省道S104 與古交過境公路的連接將是主要交通流方向,承擔大部分客貨車輛的通行任務。太古高速公路終點與省道S104順接,省道S104 與過境線之間架設兩座跨汾河的大橋將兩條路線直接相連,太古高速公路與市區(qū)連接線相連,省道S104 與過境之間的車輛以及太古高速與古交市區(qū)之間的車輛可以快速地通過互通位置。

2.3 方案設計及比選

2.3.1 技術指標與設計技術標準

古交互通方案設計遵照部頒《公路路線設計規(guī)范》(JTG D20—2006)、《公路工程技術標準》(JTG B01—2003)規(guī)定執(zhí)行。主線為太古高速公路連接線,按雙向四車道一級公路標準建設,設計速度采用60km/h,路基寬度20.0m,橋涵設計汽車荷載等級采用公路—Ⅰ級,路基、大中橋、小橋涵設計洪水頻率1/100。匝道設計速度為40~60km/h,單向單車道匝道寬度為8.5m,單向雙車道匝道寬度為10.5m、12.0m。平縱面指標除滿足速度要求外,還滿足構造物設置要求。加速車道采用平行式,減速車道均采用直接式,加減速車道設計均滿足規(guī)范要求。

2.3.2 方案設計思路

方案設計重點根據(jù)相交道路情況,地形、地物、地質等建設條件,交通量分布等因素初步確定互通的形式、匝道布局,設計出兩個或以上的可比方案。

在古交互通方案設計時遵循以下思路。

(1)確保行車安全暢通和車流的連續(xù),結合相交道路的等級、設計車速及交通量。

(2)項目所處地區(qū)地形條件復雜,村莊密集,在滿足使用功能的前提下,主要遵循“安全、經濟”,同時兼顧“環(huán)保、舒適、和諧”的設計理念,保證施工和運營正常。

(3)項目區(qū)村落較多,人口較為密集,布線時應注意繞避沿線的村莊、學校,盡量減少拆遷和對沿線居民的影響。

(4)與當?shù)貤l件相適應,考慮立交所處的地區(qū)規(guī)劃,實際的地形、地物及其他建筑物,合理利用地形,與周圍環(huán)境相協(xié)調,靈活運用技術指標,注意線形順勢連續(xù)、指標均衡和線形的整體協(xié)調,合理選擇橋梁、路線交叉的位置,充分考慮行車安全性。

(5)項目區(qū)地形條件復雜,限制因素多,互通方案布設要充分考慮與當?shù)毓芫€交叉、當?shù)芈肪W規(guī)劃等因素,對互通方案進行多方面評價比選,確定最經濟合理的方案。

2.3.3 方案設計及比選

根據(jù)外業(yè)踏勘和調查情況,并且通過對項目區(qū)內地形、地質、城鎮(zhèn)布局、路網規(guī)劃及橋梁等問題進行深入研究后,初步設計階段擬定了3個互通方案進行比選。

(1) 方案一

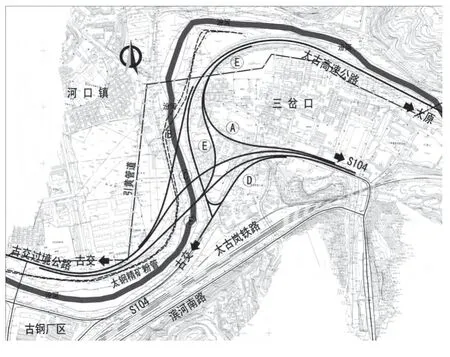

方案一為工可推薦方案,在太古高速公路、省道S104、過境線和市區(qū)連接線間實現(xiàn)了全互通。其中A 匝道為省道S104 公路駛往太古高速公路方向;B匝道為太古高速公路方向駛往過境公路方向;C匝道為省道S104駛往過境公路方向;D匝道為既有省道S104線改造作為互通匝道;E匝道為過境公路駛往太古高速公路方向;F匝道為過境公路駛往省道S104 太原方向,太古高速公路方向駛往省道S104 太原方向。本階段可利用太古高速公路連接線終點處平面交叉直接左轉行駛。方案一平面布置見圖2。

優(yōu)點:線形指標高,主交通方向與交通量主方向一致,行車方向明確,行車順暢,服務水平高。

缺點:互通匝道與汾河交叉3次,對汾河河道行洪有一定的影響;新建橋梁多,工程規(guī)模大,占地面積大、拆遷量大;工程造價高。

圖2 古交互通方案一

(2)方案二

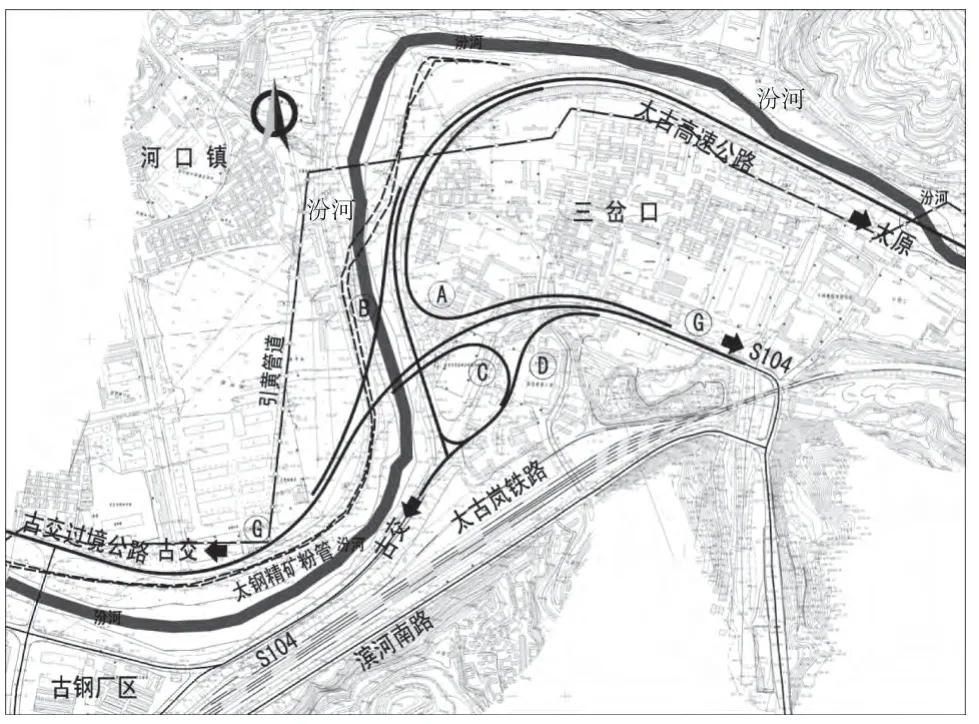

在太古高速公路、省道S104、過境線和市區(qū)連接線間實現(xiàn)了全互通。其中A 匝道為省道S104公路駛往太古高速公路方向;B匝道為太古高速公路方向駛往過境公路方向;C匝道為過境公路駛往太古高速公路方向;D 匝道為既有省道S104 線改造作為互通匝道;G 匝道為省道S104 與過境公路對向行駛匝道,太古高速公路方向駛往省道S104太原方向。本階段可利用太古高速公路連接線終點處平面交叉直接左轉行駛。方案二平面布置見圖3。

圖3 古交互通方案二

優(yōu)點:互通匝道和汾河交叉次數(shù)少,對河道行洪影響較小;新建橋梁少,工程規(guī)模小,占地面積小,工程造價較低。

缺點:主交通方向與交通量主方向不一致。

(3) 方案三

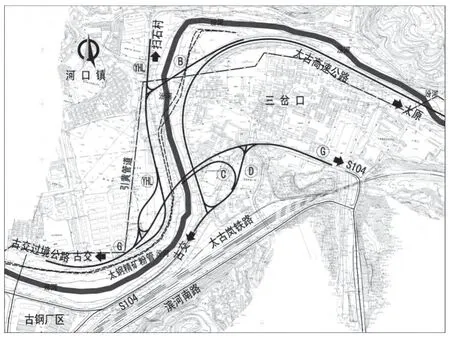

設計階段,根據(jù)古交市政府、太古高速公路建管處的意見,將現(xiàn)有的引黃公路與太古高速公路連接線、古交過境公路之間實現(xiàn)互連。方案三平面布置見圖4。

圖4 古交互通方案三

優(yōu)點:互通匝道和汾河交叉次數(shù)少,對河道行洪影響較小;引黃公路與太古高速連接、古交過境公路之間實現(xiàn)了連接,方便了掃石村方向車輛上下太古高速公路;新建橋梁較少,工程規(guī)模小,工程造價低。

缺點:主交通方向與交通量主方向不一致;互通范圍內設4處平面交叉,存在交織,服務水平低,行車安全性較低,尤其是B 匝道與YH1 匝道的平面交叉,B 匝道為單向匝道,YHL1 匝道為雙向匝道,運營期間YHL1匝道行駛的車輛容易誤行至B匝道;匝道布局松散,占地多。

(4) 方案比選

①交通功能。方案一、方案二交通功能相同,均將省道S104 太原至古交方向行車路線進行了調整,太古高速公路至省道104 太原方向交通仍需經原平交口;方案三除古交至省道104 太原方向設專門匝道以外,其余方向交通均需經平交口。

②平面布置。三個方案中太古高速公路連接線與省道S104 交叉處均保留原平面交叉設置,匝道與主線的銜接均存在主線橋梁的加寬。三個方案與當?shù)毓芫€(引黃管道、太鋼精礦粉管)均存在交叉,且交叉次數(shù)相當,均以橋梁方式跨越;與汾河都存在交叉,對河道行洪都存在影響,均需征得水利部門同意。方案一、方案二的主要差別在于過境路古交方向至太古高速公路方向匝道的布置形式,方案一采用定向匝道,方案二采用環(huán)形匝道;方案三是將現(xiàn)有的引黃公路與太古高速公路連接線、古交過境公路之間實現(xiàn)互連,互通范圍內存在4處平面交叉。

③服務水平。方案一、方案二能實現(xiàn)的交通功能相同,方案一由于過境路古交方向至太古高速公路方向匝道采用了定向匝道,服務水平高于方案二的環(huán)形匝道,考慮到該匝道的轉向交通量雖然最大,但交通量僅為3778pcu/d(單向),采用環(huán)形匝道完全能滿足交通流量需求。方案三設4處平交口,交通安全難以保證,服務水平較方案二低,行車安全性差。

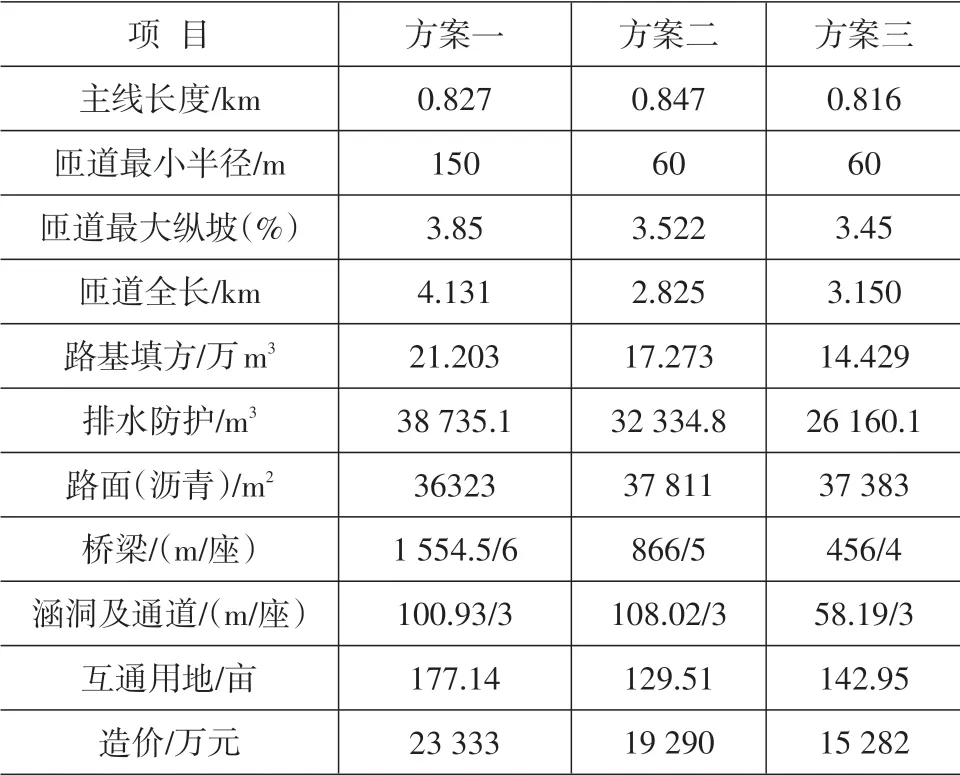

④經濟比較。該互通工可批復造價為17 607萬元(工可階段未考慮互通方案與當?shù)毓芫€的交叉及互通主線橋的加寬),方案二比方案一造價低4 053萬元,方案三比方案二低4 008萬元。其中方案二造價適中,在工可批復的10%以內。

古交互通立體交叉各方案的比較如表1所示。

表1 古交互通立體交叉方案比較表

方案一采用定向匝道服務水平較方案二高,但方案二采用環(huán)形匝道完全能滿足遠景年預測交通流量的需求,且方案二造價具有明顯優(yōu)勢,綜合比較,方案二優(yōu)于方案一。

方案三造價較方案二低,但匝道布局松散、占地多,平交口多,行車安全性差,服務水平低,綜合比較,方案二優(yōu)于方案五。

經綜合分析比較,并結合交通運輸廳、古交市政府以及太古高速公路建設管理處的意見,推薦方案二作為初步設計方案。

3 結語

互通立交屬于大型基礎設施建設,需要綜合考慮使用功能、工程造價、社會影響等各種受控因素。不管是在工程可行性研究階段,還是在初步設計階段,互通立交設計都要綜合考慮諸多影響因素,要不斷論證優(yōu)化設計方案,在進行方案比選時可從交通功能、平面布置、服務水平、經濟比較等多方面將設計方案進行綜合評價比選,并在滿足交通功能的前提下,簡化立交形式,優(yōu)化匝道布設數(shù),使互通路線簡明化,根據(jù)各方向交通量,合理布設匝道指標,優(yōu)化路線平縱指標,以及主線及匝道間的交叉關系,減少互通工程規(guī)模。

[1] JTG B01—2003,公路工程技術標準[S].

[2] JTG D20—2006,公路路線設計規(guī)范[S].

[3] 魏景. 濱德互通立交設計方案比選[J].交通科技,2012(3):123-125.

[4] 邵廣軍,靳媛媛,劉春喜.淺談鹿山樞紐方案比選[J].公路,2010(9):32-35.

[5] 王穎.平定樞紐互通式立體交叉方案設計[J].山西交通科技,2011(5):56-58.

[6] 黃振英.高速公路的互通立交方案比選研究及應用[D].廣州:華南理工大學,2012.