多措并舉 確保山綠水清

潘秀玲+祝向恩+譚玉玲

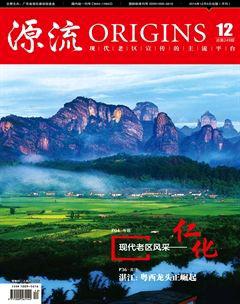

近年來,仁化強力推進植樹造林、封山育林、生態景觀林“綠化仁化”行動和“萬村綠”建設,全縣森林覆蓋率提高到77.41%,居全省前列。

據2013年有關數據顯示:仁化全年區域大氣環境質量共監測350天,優良天數336天,優良率為96%,內河水質更是達到重點生態功能區的要求。

最近,仁化又積極投入力度,為未來生態發展的新模式——碳匯交易做準備。碳匯交易是基于《聯合國氣候變化框架公約》及《京都議定書》對各國分配二氧化碳排放指標的規定,創設出來的一種虛擬交易。即發達國家或發達地區出錢向發展中國家或較落后的地方購買碳排放指標,這是通過市場機制實現森林生態價值補償的一種有效途徑。如果這種交易機制真的能夠實際應用,將為仁化增添巨大的生態經濟收益。

劃分功能區,找準生態發展方向

據悉,2013年,仁化專門制定了生態功能分區規劃。縣生態辦主任謝翊輝表示,接下來,將對11個鎮街按照功能分區實行績效考評,按照生態功能區的規劃考評,實行主體功能分區,按照中部、東部、南部三個部分實行;縣城街道屬生態人均優化區,而紅山、長江這些山區鎮為典型代表,屬北部綠色保護屏障,對這些已經劃分的生態功能區進行考核,是仁化縣現在和未來的重點工作之一。

2012年以來,該縣以“保護、發展、特色、和諧”為主題,以“生態經濟”為核心,以“生態保護”為基礎,大力實施“四化推四區”發展戰略,將全縣各鎮(街)按生態發展功能,劃分為南部循環產業發展區(周田、大橋、黃坑)、中部發展布局優化區(丹霞街道)、北部綠色屏障保護區(董塘、石塘、紅山、城口、長江、扶溪)三大主體功能片區,研究出臺了《仁化縣生態主體功能區規劃》、《仁化縣“十二五”經濟社會發展主要指標》、《仁化縣生態系統生產總值(CEP)核算及生態文明建設戰略項目研究方案》等相關措施,走出了一條“以生態保根基、以特色促發展、以發展促和諧”的生態發展之路。

關注農村整治工作,建設美麗鄉村

“做好農村生態整治工作,是全縣一項重中之重的工作。”謝翊輝說,縣里每年要對列入生態功能區的鄉村進行考評,經濟的發展、產業的發展,都離不開農村的生態整治工作。

在石塘鎮的鄉村里,記者看到,筆直的水泥路路面干凈開闊,路邊綠樹成蔭,環境十分幽靜。村中一座座嶄新的小洋樓拔地而起,那些具有厚重歷史氣息的古建筑,則完好地保留了下來,現代與古樸微妙地融合在一起。

據悉,仁化縣以“鄉村清潔美”工程為建設美麗仁化的切入點,在全市率先啟動此項工作,經過多年不懈的努力,取得了一定的成效。在實施“鄉村清潔美”工程建設過程中,大力開展村莊整治,投入624萬元,完成“一鎮一站、一村一點建設;深入推進第二批名鎮建設,統籌資金2074萬元,完成石塘鎮、上寨村等1鎮7個村的村莊道路、排污排水、文化設施、綠化、亮化等基礎設施建設;在長江、董塘2個省級中心鎮啟動圩鎮生活污水處理廠建設。

近年來,仁化縣所建立的“戶收、村集、鎮運、縣處置”農村生活垃圾收運處置體系更加完善了。沼氣、太陽能等清潔能源得到大力推廣,農村公路通達和通暢工程、農村人畜飲水工程、水土保持工程和農田水利基礎建設工程穩步實施,農村面貌煥然一新。

加大造林護林力度,護好生態根基

仁化給人的最大印象是綠意盎然。記者發現,該縣不但山巒翠綠,就連縣城綠化工作也做得非常出色。縣城、郊外,到處碧水藍天。環顧四野,群山環繞,峰巒疊嶂,綠樹成蔭,景色怡人。一呼一吸之間,仿佛都能聞到樹葉淡淡的芳香。

仁化是國家和省重點生態區,森林覆蓋率達77.41%。據縣林業局辦公室主任葉愛華介紹,為減少森林火災發生率,充分保護森林資源,該縣林業局擁有一支設備良好的專業消防隊,而且已安裝了先進的森林防火遠程監控系統。一旦森林出現失火情況,縣林業消防隊可隨時出動,及時、迅速撲滅火災,最大程度地保護森林資源。目前,仁化縣用于森林監控的攝像頭有46個,監控范圍已覆蓋全縣林區的60%。

仁化的空氣如此清新,生態如此良好,離不開縣林業部門的“苦心經營”。“這幾年,我們緊緊圍繞‘生態、活力、幸福的中心思想,重點開展‘廣東省林業重點生態工程。”葉愛華說,近年來,仁化縣林業局著力推進碳匯造林,對現有宜林荒山荒地、疏殘林(殘次林)、低效純松林,采用人工造林、套種補植、更新改造、封山育林等營造林工程措施,從而增加森林面積,減少碳排放量,優化生態環境。同時根據省、市的部署要求,該縣不斷加大力度,做好資金的籌備,落實景觀林帶綠化建設用地,進一步調整、優化森林結構。此外,仁化縣還積極推進森林公園的建設,該縣城南森林公園初步形成了喬、灌、花相結合,常綠與各種觀葉植物相結合的格局。

據了解,仁化是廣東省北部重要的生態屏障和物種資源寶庫,珠江水源水質的重要保護地。謝翊輝表示,為了保持一方的青山綠水,仁化縣做了很多工作,而每年得到的生態補償卻只有4千萬元。對此,葉愛華深有感觸,他認為林業是生態的基礎,仁化縣每年要投入大量的資金用于森林生態效益補償,而上級撥給仁化的森林生態補償平均每畝不足20元,這是遠遠不夠的。

仁化縣以生態發展為主體,促進縣域經濟全面發展,目前已取得較好的成績。然而,生態發展道路是漫長的,仁化一方面需要發展,迫切需要現代化企業做支撐,發展工業似乎成為必然的選擇,但仁化同時又是生態功能區,要保護生態,不允許污染環境,形成一個兩難局面。縣生態辦的有關同志表示,仁化既要發展,又要保護環境,單靠自身的努力,是很難實現跨越發展的,仁化需要更多的支持,特別是國家和省在政策、資金上的支持。只有在國家和省市的大力支持下,經過仁化人民的不懈努力,仁化才能保住好山、好水、好環境,并且取得生態可持續發展,實現綠色新崛起。endprint