針刺加耳穴貼壓治療產后尿潴留療效觀察

喻玉玲 陳樂

(江西省中醫藥研究院 南昌330046)

產后尿潴留是產婦較常見的并發癥,通常是指在分娩后4~8 h內產婦自行排尿困難或排尿不暢所導致的尿液不能排盡,而在膀胱內潴留所引起的一系列癥狀。尿潴留不僅可導致尿路感染、膀胱麻痹、體內代謝物積聚,而且還可影響產后子宮的恢復,致陰道出血量增多,給產婦增加痛苦[1]。產科一般予以留置導尿管處理,但常因留管時間過長而致尿道損傷,水腫加重,發生感染,使排尿更為困難。筆者采用針刺加耳穴貼壓療法治療產后尿潴留43例,療效較好。現報道如下:

1 臨床資料

1.1 一般資料 85例患者均為2011年7月~2013年5月期間于產科、針灸科就診的患者,按隨機數字表法分為兩組,其中觀察組43例,對照組42例。其中初產婦82例,經產婦3例;順產44例,難產41例(會陰切開及剖腹產25例,產鉗助產術16例);年齡最小20歲,最大38歲;產后尿潴留時間最短8 h,最長4 d。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 對照組給予按摩法協助排尿,置手于病人下腹部膀胱膨隆處,向左右輕輕按摩10~20次促使腹肌松弛,再用手掌自病人膀胱底部向下推移按壓,用力均勻,逐漸加大壓力,不可用力過猛,每天按壓3次,每次按壓1~3 min。觀察組采用針刺加耳穴貼壓治療。具體方法如下:

1.2.1 針刺治療 主穴:中極、曲骨、水道、陰陵泉、三陰交。治療方法:患者取平臥位或側臥位,穴位皮膚常規消毒,取30 mm×50 mm毫針,針刺中極、曲骨、水道3穴。治療時根據不同患者的體型,朝向前陰方向斜刺30~45 mm,行捻轉平補平瀉手法,持續1 min,使針感放射至會陰部。嚴格掌握進針深度,以免刺傷膀胱。陰陵泉、三陰交行提插捻轉補法,使針感傳至大腿內側,若能放射至小腹部則療效更佳。針刺后有尿意時,即可去針,令其排尿。每天治療2次,3 d為1個療程,1個療程后評定療效。

1.2.2 耳穴貼壓治療 取穴:膀胱、腎、輸尿管、尿道。治療方法:耳部常規消毒;將王不留行籽粘在0.5 cm×0.5 cm大的脫敏膠布中央,然后貼附于選取的耳穴上,盡量將藥籽對準耳穴中壓痛敏感點;囑患者每日自行按3次以上,用食指、拇指循耳前后按壓至感酸沉麻木或疼痛燒灼為得氣,防止過于用力按壓造成皮膚損傷而感染。每次約5 min,每天更換一次王不留行籽,3 d為1個療程。

1.3 療效標準 參照1994年國家中醫藥管理局發布的中華人民共和國中醫藥行業標準《中醫病證診斷療效標準》中“癃閉”的療效評定標準。治愈:小便通暢,癥狀及體征消失;好轉:癥狀及體征改善;未愈:癥狀無變化。

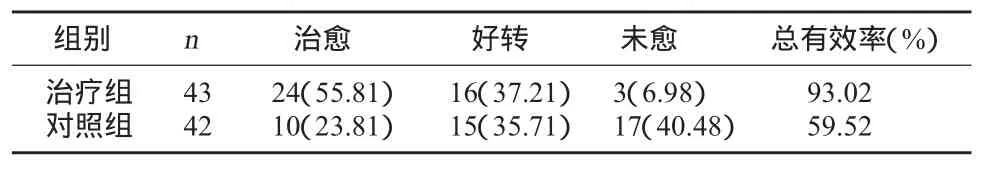

1.4 治療結果 兩組臨床治療效果見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

2 討論

產后尿潴留可分為完全性和部分性兩種,前者是指自己完全不能排尿,后者是指僅能解出部分尿液。產后尿潴留不僅會影響子宮收縮,導致陰道出血量增多,還是造成產后泌尿系統感染的重要因素之一。引起產后尿潴留的原因有:(1)生理因素:產程延長、膀胱受胎先露長時間壓迫而導致黏膜下充血水腫,使膀胱功能失調,水腫嚴重累及膀胱三角區可引發急性尿潴留。(2)產婦因素:一是會陰施行側切術,切口疼痛敏感,令產婦有尿意卻因怕疼不愿意解小便,加之組織水腫、血腫可使尿道括約肌痙攣;二是排尿習慣改變,造成產婦不習慣平臥排尿;三是產婦存有重男輕女的思想,對生育下來嬰兒的性別不滿意,令產婦情緒低落,產生消極態度。(3)藥物因素:應用平滑肌松馳藥物后,很可能會引起尿潴留[2]。

產后尿潴留屬中醫學“癃閉”范疇,是產后三難之一,病位在腎與膀胱,與肺、脾、肝、腎有關,氣虛為本,水液停聚為標。其發生機制主要是膀胱氣化失職所致。《素問·宣明五氣篇》曰:“膀胱不利為癃,不約為遺溺。”在針刺處方中,中極、曲骨、水道為膀胱的體表投影位置,局部取穴可調節膀胱功能。中極為膀胱募穴,經氣聚集之處,內連州都之府,針之能疏通膀胱,通利水道;水道位于臍下三寸,旁開二寸,有通利三焦、消腫止痛的作用,主治少腹脹滿、二便不利,穴名即因其作用而得[3]。《針灸甲乙經·卷之九·三焦膀胱受病發少腹腫不得小便第九》中稱:“小便難,水脹滿,溺出少,胞轉不得溺,曲骨主之”,取曲骨可通利水道。陰陵泉為脾之合穴,針之可健脾和胃,補中益氣,疏利三焦,通調水道,三陰交為足三陰之會,《雜病穴法歌》曰:“小便不通陰陵泉”,針刺三陰交可疏肝健脾、調和氣血,二穴合用主治小便不利之功。諸穴相伍,共奏補中益氣和血之功,調暢三焦,促進氣化,使膀胱開闔有度。

耳穴貼壓治療對內臟神經系統功能有著良好的調節作用。耳與經絡、臟腑亦密切相關,正如《靈樞》所云:“耳者,宗脈之所聚也。”《太平圣惠方》載有:“耳,宗脈之所聚也……然五臟六腑十二經脈皆有絡于耳。”《靈樞·邪氣臟腑病形》亦說:“十二經脈,三百六十五絡,其血氣皆上于面耳走于竅。其精陽氣上走于目而為睛,共別氣走于耳而為聽。”現代全息醫學理論認為,人們身體的各個部分都可以表達為人體的整體,耳作為一個局部器官,它可相當于一個倒置的人體,耳內的陽性反應點(耳穴點),可以反映人體的某些疾病,通過對該陽性反應點的調整,就可以治療體內的某些疾病。耳廓的神經、血管分布豐富,通過對膀胱、腎、輸尿管、尿道等耳穴行壓籽療法,有規律地進行刺激,可增加膀胱收縮力,解除尿道痙攣和水腫。敏感的患者在按壓后可產生明顯的尿意。針刺加耳穴貼壓治療產后尿潴留療法為中醫外治法,奏效迅速、療效肯定,可避免導尿所致感染及損傷,值得臨床推廣應用。

[1]姜云艷.開塞露納肛法用于產后尿潴留75例療效觀察[J].昆明醫學院學報,2008,29(3):196-197

[2]譚惠妍,伍守翠.產后尿潴留的原因分析及臨床護理[J].中國社區醫師,2010,12(17):206-207

[3]高希言.透灸法及其臨床應用[J].河南中醫,2007,27(9):33-34