中國共產黨人的清明節

文/卜拙

清明節大約始于周代,距今已有2500多年的歷史。清明節是中國重要的傳統節日,也是最重要的祭祀節日之一。在新的歷史時期,中國共產黨人繼承和發揚中華民族的傳統文化,賦予清明節以追思革命先烈、進行愛國主義教育的新內涵。

公祭黃帝

中華民族一直有祭祀黃帝陵的傳統。1937年清明節,國共兩黨在經歷十年內戰后,首次各派代表共祭黃帝陵,以表達停止內戰、團結御侮的決心。國民黨中央執行委員會特派委員張繼、國民政府主席林森特派代表陜西省政府主席孫蔚如,毛澤東、朱德特派代表林伯渠,各自攜帶祭文,同步登上橋山,在中外記者的鎂光燈下,在軍士列隊鳴炮聲中虔誠致祭,宣讀祭文。“赫赫始祖,吾華肇造,胄衍祀綿,岳峨河浩。聰明睿知,光被遐荒,建此偉業,雄立東方……”中國共產黨的祭文,實際上是毛澤東代表中國共產黨發布的號召全民族抗戰的宣言書,也是中國共產黨及其領導的軍民誓為抗日救亡之先驅的“出師表”。

1938年清明節,國共兩黨再祭黃帝陵。當時,任陜甘寧邊區政府副主席的張國燾一再向毛澤東提出:邊區政府也要參加祭陵。然而,他竟趁祭祀黃帝陵的機會,投靠了國民黨,永遠刻在了歷史的恥辱柱上。后來,毛澤東在抗大給全體學生作報告時說:“張國燾到延安后,中央多次開會批評他,他多次承認錯誤;但尾巴猶在,一反一復,兩面派行為始終存在……這次他借口到陜西中部祭黃帝陵,黃帝抓他到墓里去了,我們也只好開除他的黨籍。”毛澤東所說的“黃帝”一語,原因在于此時的執政黨是國民黨,國家元首是蔣介石,黃陵縣是“蔣管區”。1939年后,國共關系惡化,邊區被國民黨軍隊封鎖,中國共產黨人暫時中斷了清明節祭祀黃帝陵的儀式。

新中國成立后,1962年,國務院把黃帝陵列為全國重點文物保護單位和古墓葬第一號,開始對軒轅廟和黃帝陵進行整體的景觀設計和大規模的修建工程。1996年清明節,中共中央政治局委員、國務委員李鐵映,全國政協副主席萬國權,中央有關部門和各省、市、自治區人民政府代表,港澳臺同胞和海外僑胞代表,以及陜西省、延安地區領導人參加了公祭黃帝陵活動。

2005年清明節,國民黨正式受邀參加黃帝陵祭祀活動,國民黨中常委蔣孝嚴到黃帝陵敬獻花籃。2009年清明節,臺灣地區領導人馬英九也在臺北主持遙祭黃帝陵典禮,同期,祭祀軒轅黃帝大典在陜西省黃陵縣舉行,中國國民黨榮譽主席連戰攜夫人參加大典。從此,年年公祭黃帝陵成為不成文的慣例。

追憶先烈

新中國成立后,清明時節祭掃烈士墓已經成為中國共產黨人舉行愛國主義教育活動、銘記英烈豐功偉績的一項重要措施。每年清明節期間,各地都會組織青少年、部隊官兵、各界代表進行緬懷先烈、祭奠英靈的活動。據統計,全國境內現有烈士紀念設施保護單位4151個、紀念設施2.4萬多座、烈士墓75萬多座,其中零散烈士紀念設施1.2萬座、散葬烈士墓61萬多座。全國各級烈士紀念設施每年接待瞻仰祭奠人數達1.5億人次。

各地根據不同特點和不同時段,也會組織帶有本地特色、符合形勢的祭掃活動。如抗美援朝戰爭結束后,遼寧省、沈陽市黨、政、軍負責人及各界代表每年都要到抗美援朝烈士陵園,緬懷革命烈士,紀念烈士們的豐功偉績。再如1987年清明節,云南邊境各族群眾紛紛前往當地烈士陵園祭掃在自衛反擊戰中犧牲的烈士。同時,全國各地青年紛紛投書老山前線,向為國捐軀的烈士表示哀悼。

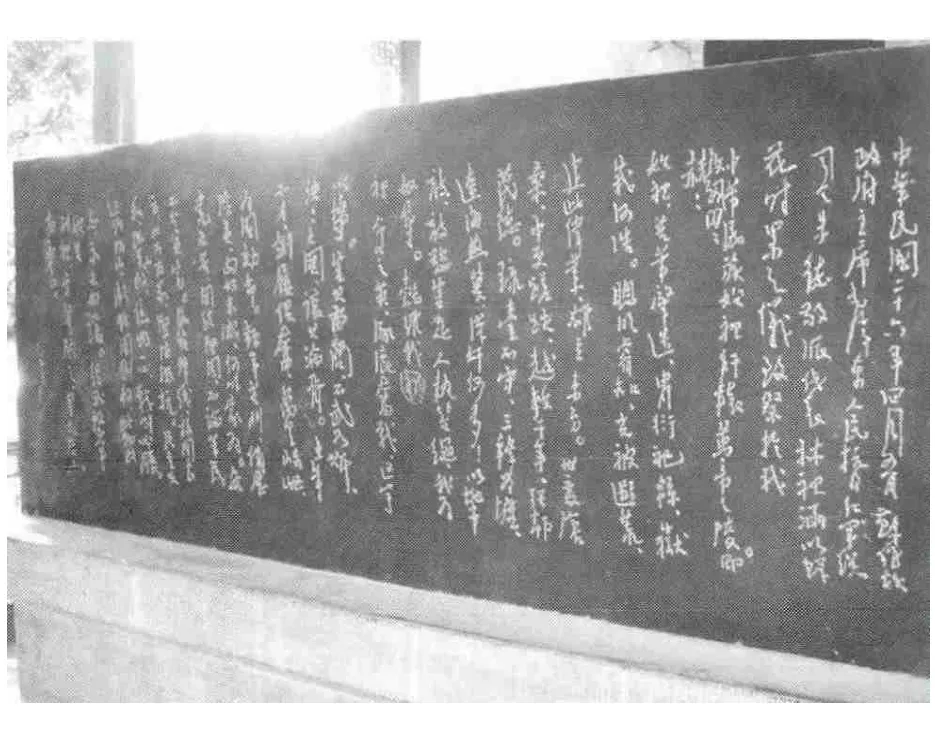

1937年清明節,國共兩黨共祭黃帝陵。圖為毛澤東親自撰寫并手書的祭文

1976年清明節,反對“四人幫”的“四五運動”爆發。圖為北京紅旗越劇團導演李鐵華在天安門廣場發表演講

中國共產黨人歷來重視烈士褒揚工作。1980年6月4日,國務院公布施行了《革命烈士褒揚條例》,對批烈情形、批烈機關、烈士祭掃等作了原則規定。近年來,隨著中國經濟社會的發展,烈士褒揚工作遇到一些新的情況和問題,2011年7月20日,國務院第164次常務會議通過了新修改的《革命烈士褒揚條例》,進一步規范烈士紀念設施的保護和管理工作。

淚水激情

1976年1月8日,周恩來總理逝世,廣大群眾以各種方式寄托自己的哀思。“四人幫”一伙竭力壓制群眾的悼念活動。清明節那天,首都人民的悼念活動達到高潮。數十萬群眾不顧重重禁令,涌向天安門廣場聲討“四人幫”。4月5日,廣大群眾繼續涌向天安門廣場。當群眾發現他們獻的花圈被收走了,聽說還有人被抓,異常氣憤,于是要求“還我花圈”“還我戰友”,同一部分民兵、警察和戰士發生了嚴重沖突。晚上9時半,1萬多民兵、3000名警察和5個營的衛戍部隊,帶著木棍封鎖了天安門廣場,對留在廣場的群眾進行驅趕,并逮捕了一些人。

其間,首都人民以大無畏的革命精神,沖破“四人幫”的重重禁令,寫了成千上萬首革命詩詞,沉痛悼念敬愛的周總理,憤怒聲討“四人幫”。后來,部分詩作結集為著名的《天安門詩抄》。其中有一首《清明》,深刻揭露了“四人幫”的陰謀野心:“前番悼念,又哄又壓。九十余日,百人遭抓。今朝掃墓,變本厲加。言稱‘破舊’,用心毒辣。《文匯》 《參考》,舞爪張牙。人民憤怒,后臺出馬。顛倒黑白,誣人造假。姚橋無罪,總理有瑕?樁樁件件,有目共察。追根尋源,遼海兩家。篡權野心,一如林家。若其得逞,必擁蘇家。人民眼亮,爾輩眼瞎。民不畏死,何以懼怕。猶謝去者,喚起民心。革命新史,由此填發。吶喊吶喊,喊哪喊哪。浩蕩洪流,沖毀廝家!”

以天安門事件為代表的悼念周總理、反對“四人幫”的抗議運動,實質上是擁護以鄧小平為代表的黨的正確領導,為后來粉碎江青反革命集團奠定了群眾基礎。

移風易俗

早在唐玄宗時期,就有清明節休假的制度。據《唐會要》記載:“寒食、清明四日為假。”到貞元六年,假日增加到7天。1935年,中華民國政府規定4月5日為國定假日清明節。2007年12月7日,中華人民共和國國務院第198次常務會議通過了修改《全國年節及紀念日放假辦法》的決定,其中規定“清明節放假1天(農歷清明當日)”。2008年,清明節正式成為法定節假日,放假一天。

新中國成立后,清明傳統被賦予新的內容。中國共產黨號召人民破除封建迷信,充分利用清明時節抓好春耕生產。1964年4月10日出版的《人民日報》刊出文章《移風易俗話“清明”》。文章認為:“清明本是我國二十四個農業節氣中的一個,正是開始春耕大忙的時候,人們應該趁此大好春光,奮發精神,努力生產,對清明掃墓、踏青、寒食、插柳等風俗習慣要破除其中的迷信觀念,要提倡有利生產、有利身心的新風尚。”

在低碳、環保日益成為社會共識的今天,中國共產黨有意識地引導人民在清明祭祀時提倡低碳新風,不僅在祭祀方式上進行革新,也在安葬方式轉變、厚養薄葬觀念引導、清明新風尚培育等方面進行全面變革。在祭祀方式上,有“鮮花祭奠”“花環祭祀”“綠樹祭奠”“網絡祭祀”“微博祭祀”“時空郵箱”等文明祭祀行為;在安葬方式上,也多鼓勵花葬、樹葬、草坪葬、壁葬等節約、生態的方式。文明祭祀漸成新風,受人追捧。清新自然的祭祀方式符合時代新趨勢,也契合社會新要求。隨著中央八項規定的進一步落實,政治清明之風已經吹遍神州大地。在這樣的大背景下,人民將會收獲環境之“清”、心靈之“明”,清明節也將被賦予更為豐富的內涵。