近距離煤層群開采上層采空區氣體變化規律

張立海,吳玉國,張超

近距離煤層群開采上層采空區氣體變化規律

張立海1,吳玉國2,張超2

(1.中煤平朔集團有限公司,山西朔州 036000;2.太原理工大學礦業工程學院,太原 030024)

近距離煤層群開采過程中鄰近層之間產生大量相連通的裂隙,采場情況十分復雜,并伴隨不同煤層間因通風導致的煤層間漏風,致使采空區漏風規律與單層開采有很大區別,采空區氣體的分布規律也更加復雜,給采空區煤層自燃預測預報帶來了困難。因此通過理論分析并結合現場監測結果研究近距離煤層群開采本層及上層采空區氣體變化規律,為制定采空區煤自燃預防措施提供科學依據。

近距離煤層群;漏風;煤自燃;采空區;氣體分布規律

1 平朔井工二礦礦井及工作面概況

中煤集團平朔井工二礦位于朔州市平魯區。礦井井田區域內主要含煤地層為石炭系上統太原組。共含煤九層,自上而下編號為4(4-1)、4-2、5、6、7、9、10、11、12號煤層。其中4(4-1)、4-2、9、11號煤層發育普遍、層位穩定、分布面積大、為本區主要可采煤層,其余煤層厚度小、僅零星分布、局部可采。現開采11號煤層,設計生產能力為10 Mt/a,服務年限21.5 a,證件齊全。礦井目前開采的11號煤層厚度為2.53~6.86 m,平均4.15m,煤層傾角0°~8°,平均5°,煤層結構簡單。煤種為氣煤,較穩定。

井工二礦11號煤共布置12個工作面,分別為1101-1112,其中1101-1109工作面上部為9號煤綜放開采采空區,1110-1112工作面上部為小窯開采的9號煤采空區。11號煤層厚度為0.95~9.77 m,平均厚度為4.7 m,11號煤層與上覆的9號煤層層間距平均為7.78 m。

1103 工作面是井工二礦11號煤首采工作面,工作面長度為300.5 m,推進長度為1 496 m。工作面東邊為1102工作面,西邊為1104工作面,北部為安太堡露天礦,南邊為11煤盤區輔運大巷。工作面煤層平均厚度為4.51 m,平均傾角為2.5°,工業儲量為350.69萬t。

2 平朔井工二礦采動裂隙帶特征分析

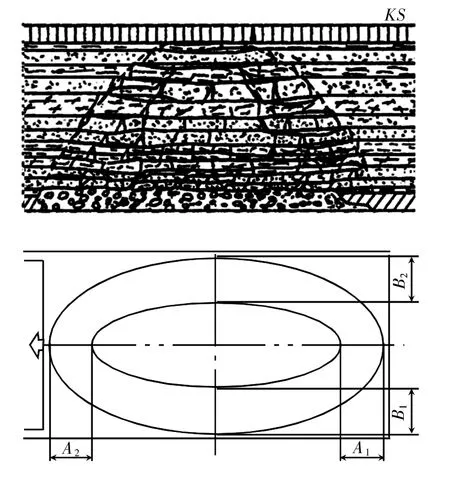

礦山壓力研究中大量的相似模擬實驗研究以及現場觀測得出:綜放采空區及其上部覆巖的整個空間上,破斷裂隙只在煤層頂板一定高度的覆巖范圍內較發育,離層裂隙則多出現于破斷裂隙之上;切眼、正回采的綜放面以及工作面上下風巷附近,由于煤壁等的支承作用,上部覆巖裂隙也較發育;采空區中部的采動裂隙,則在上覆巖層壓力的作用下基本上被壓實。隨工作面的推進,具有依次向上發展分層運動的破斷與離層特征的上覆巖層,會形成覆巖采動裂隙帶[1]。其中的巖層層面離層裂隙和穿層破斷裂隙相互貫通,在空間上產生形似橢圓拋物面的外部邊界,稱為外橢拋面;當工作面推進一定距離后,位于采空區中部的覆巖采動裂隙基本被壓實,其邊界也可用近似的橢圓拋物面來描述,稱為內橢拋面。于是在整個采空區上覆巖層中,內外橢拋面之間形成了類似帽狀的采動裂隙帶,將其稱為橢圓拋物帶,其平面應力狀態下的分布,見圖1[2]。

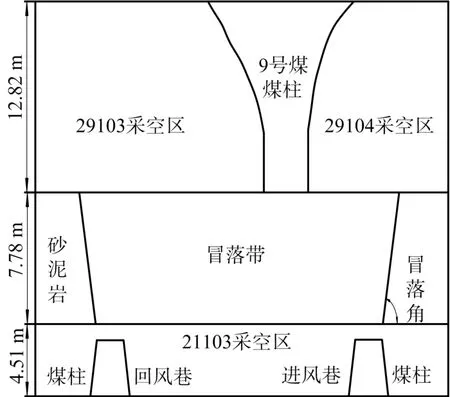

平朔二礦在近距離煤層群開采條件下,采用冒落法管理頂板時,頂板巖層在采動后由下而上通常形成冒落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶,這三帶的高度由回采煤層的厚度、頂板圍巖的硬度及區域情況存在不同。當開采下部11號煤層時,冒落帶以一定的角度向工作面外延伸。實際冒落帶向外延伸角度約為77°~80°,直至9號煤層工作面采空區。由于上部9號煤層已經開采,并且上部部分巖層已經破碎,兩層煤冒落帶相互疊加,形成較高的冒落帶。據相關研究,緩傾斜煤層中等硬度巖石性質的條件下,冒落帶高度為采高的6~8倍、裂隙帶的高度為采高的10~30倍、彎曲下沉帶位于裂隙帶以上直至地表[3-4]。鉆探研究表明,11號煤層工作面開采后,9號煤層煤柱頂部冒落帶最大高度可達到9號煤層單層開采時的最大冒落高度,采空區浮煤位置示意圖,見圖2。

圖1 礦井采動過程巖層平面應力狀態分布圖

圖2 井工二礦1103工作面上覆9號煤工作面采空區浮煤位置關系示意圖

3 近距離煤層群開采上層采空區氣體監測方法及變化規律

為了及時掌握11號煤層開采過程中本層采空區及上層采空區的氣體變化規律,項目組通過井下移動式束管采樣泵對11號煤上覆的9號煤采空區氣樣及11號煤本層采空區氣樣進行分析,及時監測1103工作面上覆采空區及本層采空區氣體的變化情況,為制定近距離煤層群開采采空區防滅火措施提供了科學依據。

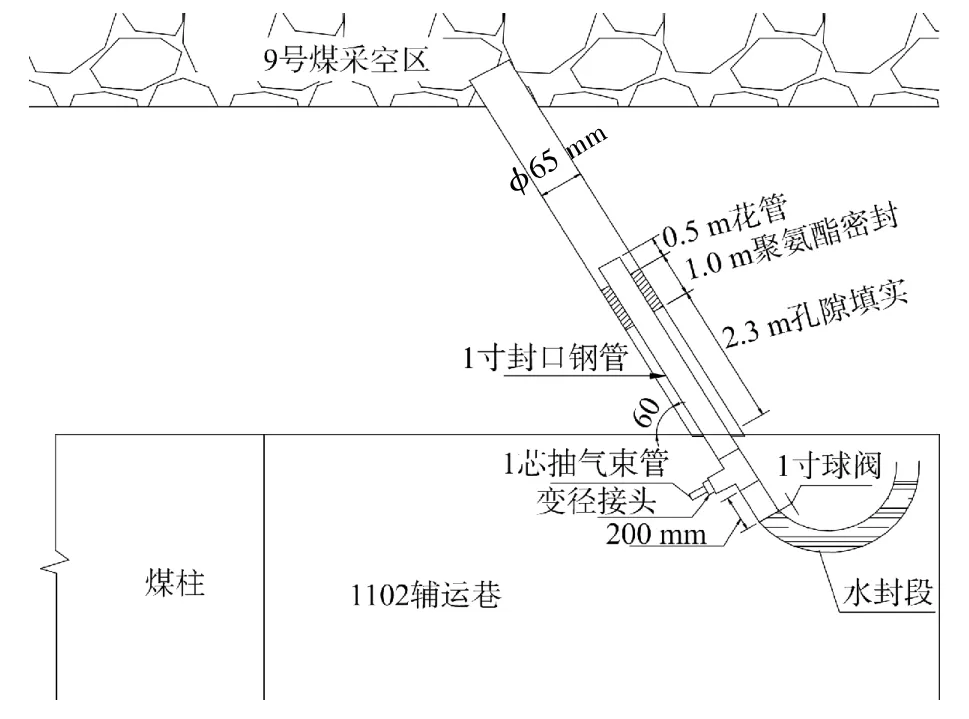

監測方案:上層采空區氣體監測在1103工作面回順不同位置通過煤柱向9號煤采空區打鉆孔6個,并下套管;套管與束管相連接,通過移動式束管采樣泵定期采樣并送往地面進行色譜分析,監測采空區氣體變化情況。

上層采空區鉆孔采樣點布置:鉆孔布置在1102輔運巷內,每200 m布置一個鉆孔,共計6個鉆孔。采樣鉆孔布置示意圖,見圖3。

圖 31102輔運巷采樣鉆孔布置示意圖

3.1 采空區CO、O2氣體變化曲線

通過對1103綜采面上層采空區進行氣體采樣色譜分析,并結合工作面推進速度分析,得出近距離煤層群開采上層采空區氣體變化情況,研究結果為制定采空區防滅火措施提供科學依據[5]。

3.2 上層采空區采空區氣體變化規律分析

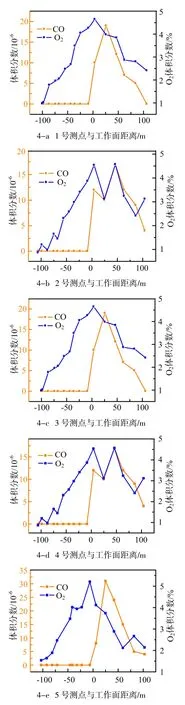

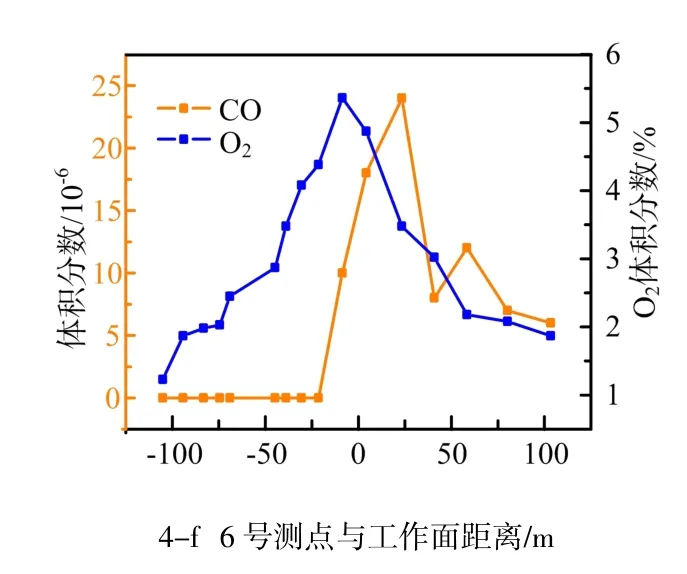

1)圖4為1號-6號測點CO、O2氣體變化規律,可以看出,當測點位于工作面前方時,采空區CO體積分數基本為0,O2體積分數在5%以下,說明近距離煤層群開采時工作面前方上層采空區漏風較小,煤氧化得到較好的抑制[6]。隨著工作面的推進,當測點進入工作面的后方采空區時,采空區CO體積分數逐漸升高,最高值約為30×10-6,O2濃度逐漸上升,一般在5%以下,說明隨著工作面的推進,測點進入采空區,上下層間漏風增加,導致浮煤出現低溫氧化,CO體積分數逐漸增加,但并未發生大面積的煤層自燃。

圖4 1103工作面上層采空區氣體隨工作面推進變化曲線圖

2)從氣體變化曲線可以看出,當測點位于工作面前方約36~50 m時,由于近距離煤層開采工作面前方支撐應力的作用產生裂隙,采空區內O2體積分數不同程度的上升,當測點位于工作面后方55~80 m時,采空區內O2體積分數不同程度的下降,這一結果與近距離煤層群開栯采形成的“拋帶”裂隙理論相吻合。

3)氣體監測結果表明:近距離煤層群開采時上層采空區CO2體積分數在3%~6%變化,CH4體積分數較低,N2體積分數在88%~93%變化,惰性氣體有效地抑制了采空區浮煤氧化,C2H4、C2H6、C2H2體積分數均為0,說明采空區附近密閉較好,氧氣濃度較低,惰性氣體體積分數較高,采空區惰化效果較好,未檢測到火災氣體,說明未發生大面積的煤層自燃[7]。

4 結論

1)結合礦山壓力理論和現場鉆探鉆探研究,11號煤層工作面開采后,9號煤層煤柱頂部冒落帶最大高度可達到9號煤層單層開采時的最大冒落高度12.82 m,11號煤與9號煤之間冒落帶高度7.78 m。

2)結合煤層自燃相關理論和現場上部采空區鉆孔氣體監測結果分析,9號煤開采過后采空區附近密閉效果較好,氧氣體積分數在5%以下,采空區遺煤氧化受到抑制,標志性氣體CO、烷烯烴類氣體在安全閾值內。

[1]張百勝,楊雙鎖,翟英達,等.極近距離煤層回采巷道合理位置確定方法的探討[J].巖石力學與工程學報,2008,27(1):97-101.

[2]李樹剛,石平五,錢鳴高.覆巖采動裂隙橢拋帶動態分布特征研究[J].礦山壓力與頂板管理,1999(3):44-46.

[3]錢鳴高,繆協興.采場上覆巖層結構的形態與受力分析[J].巖石力學與工程學報,1995,14(2):97-106.

[4]錢鳴高,李鴻昌.采場上覆巖層活動規律及其對礦山壓力的影響[J].煤炭學報,1982(2):1-8.

[5]鄔劍明,彭舉,吳玉國.平朔礦區煤自然發火指標氣體選擇的試驗研究[J].煤炭科學技術,2012,40(2):67-69.

[6]鄔劍明,翟建山,吳新文,等.煤礦自燃火災治理關鍵技術的研究與應用[J].中國安全科學學報,1998,8(4):47-50.

[7]王省身,張國樞.中國煤礦火災防治技術的現狀與發展[J].火災科學,1994,3(2):1-6.

Gas Variation Law of Upper Goaf Mining in Closed-distance Seam Groups

ZHANG Lihai1,WU Yuguo2,ZHANG Chao2

(1.ChinaCoal Pingshuo Group Co.,Ltd.,Shuozhou 036000,China;

(2.College of Mining Engineering,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,China)

A large amount of jointed fractures between adjacent seams occur in the mining of closed-distance seam group.Complicated mining field,accompanied with air leakage caused by ventilation between different layers,leads to the different air leakage rule from single seam mining.In addition,the gas distribution of goaf is more complex and makes it difficult to alarm spontaneous combustion.The paper studies the gas rules of the seam and the upper seam for the closed-distance seam groups based on the theoretical analysis and monitoring results,which could provide a scientific basis to prevent the coal spontaneous combustion in goaf.

closed-distance seam group;air leakage;coal spontaneous combustion;goaf;gas distribution

TD752.2

A

1672-5050(2015)03-0015-04

10.3969/j.cnki.issn1672-5050sxmt.2015.03.006

(編輯:薄小玲)

2015-03-02

張立海(1964-),男,河北衡水人,大學本科,高級工程師,從事礦井一通三防技術及管理工作。