何慶勇副主任醫師應用木防己湯治療頑固性水腫的經驗*

鐘小雪趙桂芳指導 何慶勇

(1.中國中醫科學院廣安門醫院,北京 100053;2.北京中醫藥大學,北京 100029)

·專家經驗·

何慶勇副主任醫師應用木防己湯治療頑固性水腫的經驗*

鐘小雪1,2趙桂芳1,2指導 何慶勇1△

(1.中國中醫科學院廣安門醫院,北京 100053;2.北京中醫藥大學,北京 100029)

木防己湯 頑固性水腫 方證 類方 經驗 何慶勇

何慶勇系中國中醫科學院廣安門醫院心內科副主任醫師,副教授,擅長運用經方治療疑難雜癥[1]。木防己湯出自東漢張仲景 《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證并治》,由木防己、石膏、桂枝、人參組成,功在補虛散飲,主治膈間支飲,其人喘滿,心下痞堅,面色黧黑,其脈沉緊,得之數十日,醫吐下之屬虛者,是治療支飲重癥的著名方劑。頑固性水腫也稱難治性水腫,是嚴重水腫的患者對常規治療(低鹽飲食、利尿劑)沒有反應,并進行性加重的一種情況。現僅就何慶勇應用木防己湯治療頑固性水腫的經驗介紹如下。

1 木防己湯

《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證并治》云“膈間支飲,其人喘滿,心下痞堅,面色黧黑,其脈沉緊,得之數十日,醫吐下之不愈,木防己湯主之”。清代尤在涇《金匱要略心典》亦云“木防己、桂枝一苦一辛,并能行水氣而散結氣……故又以石膏治熱,人參益虛,于法可謂密矣。其虛者外雖痞堅而中無結聚,即水去氣行而愈”[2]。論述木防己、桂枝苦辛相合,行水散結,痞堅之處氣行水散即病愈。《醫宗金鑒》言“喘滿痞堅,膈間支飲逆上也。面黑者,飲屬北方水色也。脈沉為飲,緊為寒,皆陰脈,以水飲稟陰寒之氣也。吐下俱行不愈,則陰陽之氣俱虛,木防己湯補虛散飲,虛者受補即愈”[3]。由此結合臨床,可分析木防己湯之病機在于久病氣虛,氣機運行不暢,水液代謝受阻,故見水腫脈沉。飲熱互結,傷肺耗津,水道失于通調,水津不布則渴欲飲水,故見口干多飲,面黑。飲逆迫肺,心陽不布,氣機不利,故見喘滿痞堅。清代高學山《高注金匱要略》言“木防己……以之為主病之君,則支飲之在膈間心下……但飲久必化標熱,故以石膏之辛涼下行者佐之;然后以人參提氣;桂枝行陽;趁水飲之下落,而胸中之陽氣,得參桂助之,而下展有力”[4],是從藥物功效來分析木防己湯各藥相配合的治療作用。何師認為木防己湯中木防己性味苦、辛,寒,通經活絡,行水消腫;石膏大寒,既可清熱定喘,又能生津止渴;佐以二兩桂枝,旨在與木防己相伍,兩藥一苦一辛相合,行水氣而散結,又可溫通心陽;人參大補之品,與桂枝共助胸中之陽氣。諸藥相互配伍使用,共奏補虛散飲,溫陽消腫之功。

關于木防己湯的方證特點,已故經方大師、方證辨證代表人物之一葉桔泉認為:心下痞堅,喘促,心悸,顏面蒼黑,腹滿為主癥,其次為浮腫,小便少,不能平臥,口渴,身體衰弱者,脈多沉細,沉緊或浮弱結滯[5]。當代經方大家馮世綸認為木防己湯的主要方證是:喘滿,心下痞堅,煩渴[6]。當代醫家段光周認為木防己湯的主要方證是:氣喘胸滿,心痞悶,甚或堅實脹滿,面色黑而晦暗,脈沉緊[7]。近代經方名家黃煌認為木防己湯的主要方證是:喘息,顏面黧黑,心窩處堅硬,浮腫,脈沉緊[8]。何師結合多年臨床認為木防己湯的主要方證是:心下痞堅,下肢水腫,顏色蒼黑,脈沉緊。

2. 木防己湯治療頑固性水腫經驗

2.1 方證辨證與抓主癥——心下痞堅,下肢水腫,顏面蒼黑,脈沉緊 方證辨證是六經、八綱辨證的繼續,更是辨證的尖端,無論是臟腑、經絡辨證,還是六經、八綱辨證,最終都要落實在方證上[9]。林億曾有一語指明方證之妙,“嘗以對方證對者,施之于人,其效若神”,足以見古代醫家對于方證辨證的推崇。何師在臨床上也特別強調方證辨證,而要將其靈活運用,其中關鍵一點就是要抓主癥。抓主癥是通過少數幾個能反映方證特征或核心病機的癥狀、體征,來選方(經方)用藥的方法。臨床實踐表明,通過方證辨證及抓主癥常可執簡馭繁,取放甚捷。何師根據方證辨證及抓主癥的原則,認為木防己湯的主癥即是“心下痞堅,下肢水腫,顏面蒼黑,脈沉緊”,凡是符合此方證的水腫病者,不必拘泥于其西醫診斷,均可用之。

2.2 注重仲景的相對劑量 經方的劑量包含絕對劑量與相對劑量。絕對劑量,即仲景的本源劑量。相對劑量,即方中諸藥相互之間的比例,尤其是主藥的比例。絕對劑量總結了仲景的劑量經驗,反映了漢以前藥物用量的大致概況,而相對劑量則體現了經方組方法度和配伍規律[10]。在臨床實踐及臨證用方上,何師更強調相對劑量不能輕易改變,力求發揮方劑的整體功效。《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證并治第十二》中說“木防已三兩,石膏十二枚(雞子大),桂枝二兩,人參四兩”。何師結合多年臨床經驗認為木防己湯的臨床應用應注重遵守木防己湯原方配伍的相對劑量,即木防己∶石膏∶桂枝∶人參為3∶4∶2∶4,特別是其中的主藥木防己∶桂枝∶人參的比例應為3∶2∶4,以維持其組方的穩定性、嚴謹性和科學性,保證其療效。

2.3 靈活應用木防己湯類方 類方是藥物組成上具有一定相似性的方劑集合,是《傷寒論》的重要特征之一,如清代徐靈胎就十分重視類方的研究和臨床應用,其“探求三十年”的心得之作《傷寒論類方》更是研究類方的經典之作,其書中“不類經而類方,”每類先定主方,然后附以同類諸方。何師在臨床上特別注重靈活運用類方,在治療頑固性水腫病方面,擅用木防己類方,包括木防己去石膏加茯苓芒硝湯、防己茯苓湯、防己黃芪湯等等。若遇主癥見喘滿,心下痞堅,雙下肢水腫,面色蒼黑,小便少,大便數日不行,質干,舌淡紅,苔薄,脈沉緊,則用木防己去石膏加茯苓芒硝湯。若遇主癥見四肢浮腫,四肢肌肉有輕微跳動感,舌淡,苔薄,脈弦,則用防己茯苓湯。若遇主癥見汗出惡風,身重,易疲倦,四肢少力,關節煩疼,身腫,舌淡,苔白,脈浮,則用防己黃芪湯。

此外,何師還擅長疊用經方,疊用經方是在中醫辨證論治思想指導下將兩首或兩首以上經方相合為用,何師認為經方疊用可以增加臨床療效,擴大適應證范圍[11]。若頑固性水腫的患者還癥見舌暗,有瘀斑瘀點,皮膚粗糙起屑,則可在木防己湯的基礎上,疊用桂枝茯苓丸。若患者還癥見小便淋漓不盡,口苦口干,尿色黃赤,心胸煩悶,則可疊用當歸貝母苦參湯。若患者還癥見口渴不愈,口苦,精神不定,小便黃赤,則疊用瓜蔞牡蠣散。

3 典型病例

患某,男性,65歲,初診日期:2014年9月9日。主訴:雙下肢反復水腫5年,加重1個月。患者5年前出現雙下肢水腫,就診于當地某醫院,查尿蛋白(+),入院治療(具體不詳),癥狀改善。出院后患者雙下肢水腫反復發作,多次就診于多家醫院,包括解放軍總醫院、東方醫院等,而水腫如故,未見寸效。近1個月,患者雙下肢水腫加重,喘憋甚,不能平臥,遂前往我處尋求診治。刻下癥見:喘憋、氣促,不能平臥,夜間時有憋醒,周身重度水腫,以雙下肢水腫為甚,嚴重口干,多飲,全身怕熱,腹部脹滿發硬,納眠差,尿少,大便偏干,平素2~3日1次,嚴重時大便成羊糞球狀,夜尿5~6次,小便淋漓不盡。查體:面色黑略紅,口唇紫紺,體形偏胖,腹部膨隆,舌淡暗,根部苔黃濁,脈沉緊。輔助檢查:肌酐128 μmol/L,尿素氮6.5 mmol/L。既往史:2型糖尿病病史10余年,現口服阿卡波糖片、皮下注射諾和靈30 R控制血糖;患者2011年11月于首都醫科大學安貞醫院行左頸人工血管成形術,2012年2月于中日友好醫院行右頸動脈剝脫術,左腎動脈支架3年。中醫診斷:水腫,氣血虧虛、飲熱互結、肺胃津傷證。西醫診斷:(1)慢性腎衰竭(CKD3期)糖尿病腎臟病;(2)2型糖尿病;(3)左頸人工血管成形術后,右頸動脈剝脫術后;(4)左腎動脈支架術后。治則:補氣養血、清熱化飲、生津潤燥。方用木防己湯合當歸貝母苦參湯合瓜蔞牡蠣散:防己15 g,生石膏20 g,桂枝10 g,黨參20 g,當歸15 g,浙貝母15 g,苦參15 g,滑石塊12 g,天花粉30 g,煅牡蠣30 g。水煎服,每日1劑,分2次早晚服用,4劑服后,患者喘憋、心下痞堅,雙下肢水腫,氣促,小便淋漓不盡,口干均痊愈,未見不適。

按語:本案患者癥見腹部脹滿發硬(心下痞堅),雙下肢水腫,面色黑略紅,脈沉緊,符合“心下痞堅,下肢水腫,顏面蒼黑,脈沉緊”的木防己湯方證。該患者年老久病氣虛,氣機不暢,水飲內停,故見周身重度水腫。水飲日久化熱,飲熱傷肺,耗傷津液,故見嚴重口干、多飲。飲逆迫肺,肺氣不利,故見喘憋。辨證屬于氣虛,飲熱互結證,故治療上采用木防己湯補氣清熱化飲。《金匱要略·婦人妊娠病脈證并治》中說“妊娠小便難,飲食如故,歸母苦參丸主之,當歸,貝母,苦參各四兩,男子加滑石半兩”,患者年老血虛,膀胱熱郁,氣結成燥,津液傷而氣化不利,故同時癥見小便淋漓不盡,嚴重口干多飲,喘憋氣促,不能平臥,符合當歸貝母苦參湯方證,用之以養血清熱潤燥。《金匱要略·百合狐惑陰陽毒病脈證治》中說“百合病渴不差者,瓜蔞牡蠣散主之”。患者癥見“嚴重口干,喘憋、氣促,多飲”故疊用瓜蔞牡蠣散。患者陰虛內熱,虛陽上浮,肺胃津傷而見口渴,用瓜蔞牡蠣散正具生津止渴,益陰潛陽之功。綜觀本案四診信息,辨證當屬氣血虧虛,飲熱互結,肺胃津傷,木防己湯、當歸貝母苦參湯、瓜蔞牡蠣散3方疊用,方證相應,共奏補氣養血、清熱化飲、生津潤燥之功。

[1] 周光春.何慶勇運用酸棗仁湯治療頑固性失眠經驗[J].國際中醫中藥雜志,2014,36(8):758-760

[2] 尤在涇.上海中醫學院中醫基礎理論教研組校注.金匱要略心典[M].上海:上海人民出版社,1975:83-84.

[3] 吳謙.醫宗金鑒(上冊)[M].北京:人民衛生出版社,2011:424.

[4] 高學山.高注金匱要略[M].北京:中醫古籍出版社,2013:189.

[5] 馬永華.臨床中醫家葉桔泉[M].北京:中國中醫藥出版社,2005:162.

[6] 馮世綸,張長恩.張仲景用方解析[M].北京:人民軍醫出版社,2004:314.

[7] 段光周.從《金匱》木防己湯的配伍談起[J].陜西中醫,1984,5(2):26.

[8] 黃煌,楊大華.經方100首[M].江蘇:江蘇科學技術出版社,2013:235.

[9] 李國臣,王冠民,崔文藝.胡希恕方證辨證說略[J].上海中醫藥雜志,2003,37(10):37-41.

[10]黃煌.經方的魅力[M].2版.北京:人民衛生出版社,2014:94.

[11]何慶勇.經方疊用[M].北京:人民軍醫出版社,2014:2.

表1 兩組治療后痊愈率比較(n)

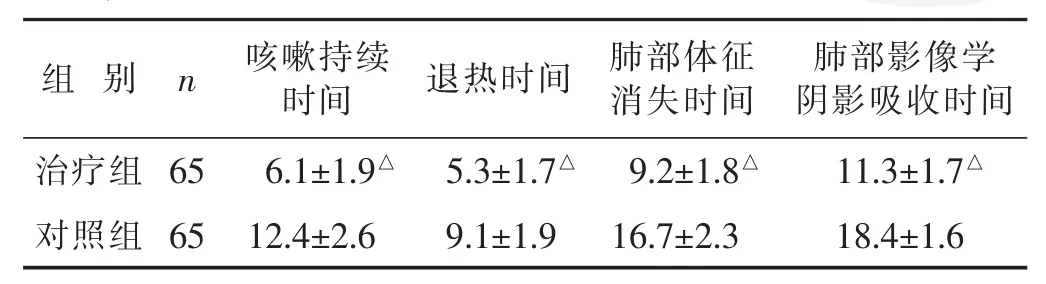

2.2 兩組治療后相關癥狀及體征消失時間比較 見表2。治療組的平均咳嗽持續時間、退熱時間、肺部體征消失時間、肺部影像學陰影吸收時間等指標改善明顯均優于對照組(均P<0.05)。

表2 兩組治療后相關癥狀及體征消失時間比較(±s)

表2 兩組治療后相關癥狀及體征消失時間比較(±s)

肺部影像學陰影吸收時間治療組 9 . 2 ± 1 . 8△1 1 . 3 ± 1 . 7△對照組 1 6 . 7 ± 2 . 3 1 8 . 4 ± 1 . 6組別 肺部體征消失時間n 咳嗽持續時間 退熱時間6 5 6 5 6 . 1 ± 1 . 9△5 . 3 ± 1 . 7△1 2 . 4 ± 2 . 6 9 . 1 ± 1 . 9

3 討 論

大葉性肺炎是兒童常見醫院獲得性肺炎之一,目前研究發現,其主要病原菌為肺炎鏈球菌,其侵入肺泡,致漿液及纖維素滲出,細菌繁殖并向鄰近肺組織蔓延[4]。其感染后引起的病變局限于一個或幾個肺葉肺泡內,引起纖維素滲出性炎癥,但隨著抗菌藥物的廣泛應用,典型的大葉性肺炎已很少見到,但其發病率并未呈現減少趨勢[5]。近年來,國內外研究報道[6],兒童大葉性肺炎發病率明顯增加,且發病年齡涉及廣泛,從嬰兒到幼兒、學齡兒童等均有發病,肺炎支原體、肺炎衣原體等非典型病原體引起的大葉性肺炎亦有上升趨勢。而醫院常規治療仍是針對常見的抗菌治療,其效果較差,恢復慢。

大葉性肺炎可屬中醫學 “咳嗽”、“風溫”、“肺炎喘嗽”、“肺癰”范疇,其發病機制為外邪犯肺,肺氣郁閉、肺熱熏蒸、煉液灼津、痰熱阻肺、郁結胸中壅塞氣道、痰氣交阻、肺失宣降、氣血運行不暢、血瘀阻絡所致[7]。須及時有效救治,否則易致各種變證。

本研究所用方中黃芩善清肺火及上焦實熱;天竺黃有清熱化痰,涼心定驚之功,其味甘寒,無寒滑之害,不傷脾胃,為小兒化痰藥之上品;杏仁、前胡宣肺止咳;蘇子、葶藶子瀉肺滌痰;僵蠶善能通絡中之風痰[8],現代藥理研究表明其所含蛋白質有刺激腎上腺皮質激素入血的作用,間接能緩喘急;地龍所含之氮素也具有抗組胺抗過敏和舒展支氣管平滑肌的功效;秦艽能顯著降低毛細血管壁滲透性,發揮抗過敏作用[9-10]。

本研究結果示,采用中藥聯合抗菌藥物進行治療效果明顯,可以顯著改善患兒平均咳嗽持續時間、退熱時間、肺部體征消失時間、肺部影像學陰影吸收時間,促進患兒恢復。綜上所述,中西醫結合治療小兒大葉性肺炎效果顯著,縮短了患者臨床癥狀及體征恢復時間,值得臨床推廣和使用。

參考文獻

[1] 曹利敏,許光輝,趙剛.定州市兒童社區獲得性肺炎病原學研究[J].河北中醫,2011,33(8):1271-1272.

[2] 柏蕾.麻杏甘湯治療小兒大葉性肺炎的臨床觀察[J].中華全科醫學,2013,11(6):560-561.

[3] 國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:78.

[4] 譚向麗.痰熱清注射液輔助治療小兒大葉性肺炎230例療效觀察[J].河北中醫,2011,33(8):1216-1217.

[5] 黃建寶,孟燕妮,陳璐.兒童大葉性肺炎344例臨床分析[J].中國臨床醫生,2012,40(2):41-43.

[6] 朱影,劉曉琳,葉玉蘭.肺炎支原體所致大葉性肺炎46例臨床分析[J].中華全科醫學,2012,10(4):560-561.

[7] 左滿鳳,羅望梅,舒瓊璋.激素在兒童支原體感染性大葉性肺炎中的應用[J].臨床肺科雜志,2012,17(4):610-611.

[8] 胡香玉,朱永耀.中西醫結合治療小兒大葉性肺炎136例療效觀察[J].中國中西醫結合兒科學,2011,3(4):338-339.

[9] 張艷麗,宋麗,王秀芳.218例嬰幼兒與年長兒大葉性肺炎比較[J].中國婦幼保健,2011,26(18):2763-2764.

[10]中華人民共和國藥典編委會.中國藥典[M].北京:中國醫藥科學技術出版社,2010:259-265.

(收稿日期2014-09-25)

R249.8

A

1004-745X(2015)03-0447-03

10.3969/j.issn.1004-745X.2015.03.026

2014-11-19)

國家自然科學基金資助項目(81202803)

△通信作者(電子郵箱:zxxbjzyydx414@126.com)