復方黃連液促進外傷性感染創面愈合臨床研究

楊洪杰蔣順琬

(1.廣東省深圳市羅湖區中醫院,廣東 深圳 518001;2.廣東省深圳市中醫院,廣東 深圳518033)

復方黃連液促進外傷性感染創面愈合臨床研究

楊洪杰1蔣順琬2

(1.廣東省深圳市羅湖區中醫院,廣東 深圳 518001;2.廣東省深圳市中醫院,廣東 深圳518033)

目的觀察復方黃連液外敷用于外傷性感染創面治療的臨床療效。方法將80例外傷性感染創面患者隨機分為治療組與對照組,各40例,治療組采用復方黃連液濕敷治療,對照組采用呋喃西林外敷治療,兩組療程均為14 d。結果治療組總有效率為97.50%,明顯高于對照組的80.00%(P<0.05)。治療組治療第3日、第7日、第14日后創面面積均小于對照組(P<0.05)。治療第3日,治療組與對照組比較,創傷分泌物無差別(P>0.05);治療第7日、14日后,治療組分泌物減少情況明顯優于對照組(P<0.05)。治療第3日,治療組與對照組比較,創傷分泌物細菌培養陽性率無差別(P>0.05);治療第7日、14日后,治療組分泌物細菌培養陽性率明顯低于對照組(P<0.05)。治療第3日,第7日,第14日治療組C反應蛋白檢驗情況均優于對照組(P<0.05)。結論復方黃連液能促進外傷性感染創面愈合,抑菌消炎,臨床療效優于常規呋喃西林外敷治療方法,能有效控制感染,促進肉芽組織和上皮生長。

復方黃連液 感染性創面 中醫藥療法

復方黃連液是我院研制的中藥外用制劑,具有散瘀消腫、清熱解毒、收斂止痛的功效。2011年1月至2013年12月筆者應用復方黃連液治療外傷性感染創面患者80例,實踐證明該制劑在促進創面愈合,控制感染,改善患者癥狀上具有顯著療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 所選病例均為外傷性感染創面患者。納入標準:(1)有明確的外傷病史;(2)具備局部感染創面一般特征;(3)排除特異性感染情況;(4)無全身性感染表現;(5)僅行局部換藥,不合并使用其他類型藥物。排除標準:(1)惡性皮膚潰瘍;(2)梅毒、結核桿菌、真菌、綠膿桿菌引起的特異性感染性潰瘍;(3)神經營養性潰瘍;(4)有竇道、漏管、死骨形成者;(5)空腹血糖在10 mmol/L以上的糖尿病皮膚潰瘍潰瘍;(6)潰瘍面積>25 cm2或<4 cm2。

1.2 臨床資料 選取深圳市羅湖區中醫院及深圳市中醫院骨科門診及病房外傷性感染創面患者80例,按隨機數字表法將其分為治療組與對照組,每組各40例。治療組男性21例,女性19例;年齡19~68歲,平均(42.3±8.24)歲;潰瘍面積平均(9.32±2.19)cm2。對照組男性24例,女性16例;年齡18~70歲,平均(41.26± 8.43)歲,潰瘍面積(9.47±2.43)cm2。兩組患者臨床資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 兩組首次治療均將感染創面行清創術,清除壞死無活力組織及膿液,創面常規消毒。治療組用浸泡有復方黃連液(由黃連、大黃、梔子、地榆、冰片組成,深圳市中醫院制劑科經標準程序制備成滅菌中藥外用液,500 mL/瓶)20 mL的無菌紗布覆蓋創面。對照組給予呋喃西林以無菌紗布濕敷覆蓋創面,每天換藥1次,兩組療程均為2周。

1.4 觀察指標 所有病例均觀察治療前和治療第3日、7日、14日創面面積,創面分泌物情況、創面分泌物細菌培養以及C反應蛋白(CRP)化驗情況。其中創面分泌物情況根據創面特點分為3級:1級創面完全愈合,無分泌物;2級創面大部愈合,分泌物少,膿性分泌物少;3級創面愈合不良,分泌物較多,且以膿性分泌物為主。

1.5 療效標準 療效標準參照國家中醫藥管理局1994年制定的《中醫病證診斷療效標準》評定標準[1]進行評定:痊愈:創面全部愈合,無痂下積膿等假性愈合現象。顯效:創面面積縮小范圍>75%,無膿性分泌物,肉芽組織新鮮,顏色鮮紅。有效:創面面積縮小范圍>25%,無膿性分泌物或膿性分泌物明顯減少,肉芽組織色紅。無效:創面面積縮小范圍<25%,創面膿性分泌物無明顯減少,肉芽組織色暗,創面無明顯縮小趨勢。

1.6 統計學處理 應用SPSS17.0統計軟件。計量資料以(±s)表示,并對數據采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

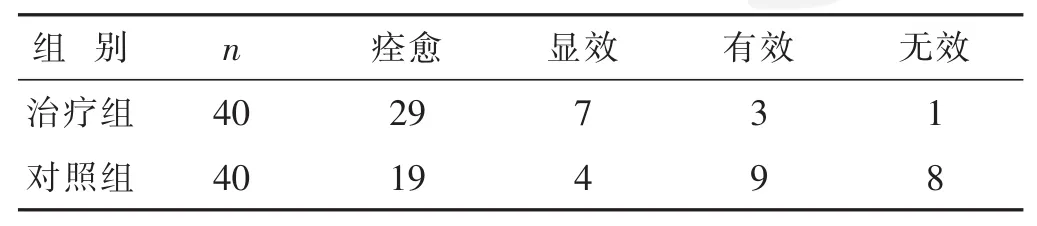

2.1 兩組治療后總有效率比較 見表1。結果示治療組總有效率為97.50%,明顯高于對照組的80.00%(P<0.05)。

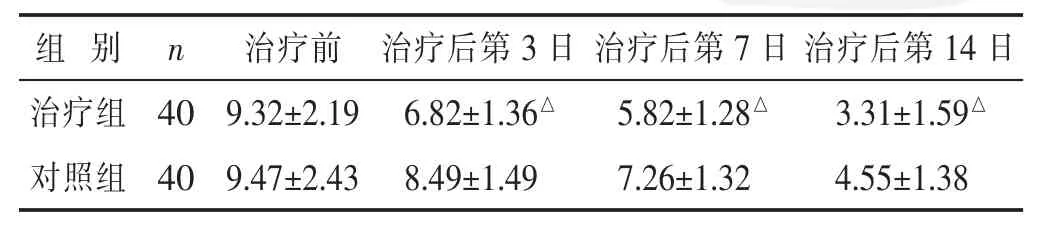

2.2 兩組治療后創面面積變化比較 見表2。結果示治療組治療第3日、第7日、第14日后創面面積均小于對照組(P<0.05)。

表1 兩組治療后總有效率比較(n)

表2 兩組治療后創面面積變化比較(cm2,±s)

表2 兩組治療后創面面積變化比較(cm2,±s)

與對照組比較,△P<0.05。下同。

組別 治療后第7日治療后第1 4日治療組 5 . 8 2 ± 1 . 2 8△3 . 3 1 ± 1 . 5 9△對照組 7 . 2 6 ± 1 . 3 2 4 . 5 5 ± 1 . 3 8 n 4 0 4 0治療前 治療后第3日9 . 3 2 ± 2 . 1 9 6 . 8 2 ± 1 . 3 6△9 . 4 7 ± 2 . 4 3 8 . 4 9 ± 1 . 4 9

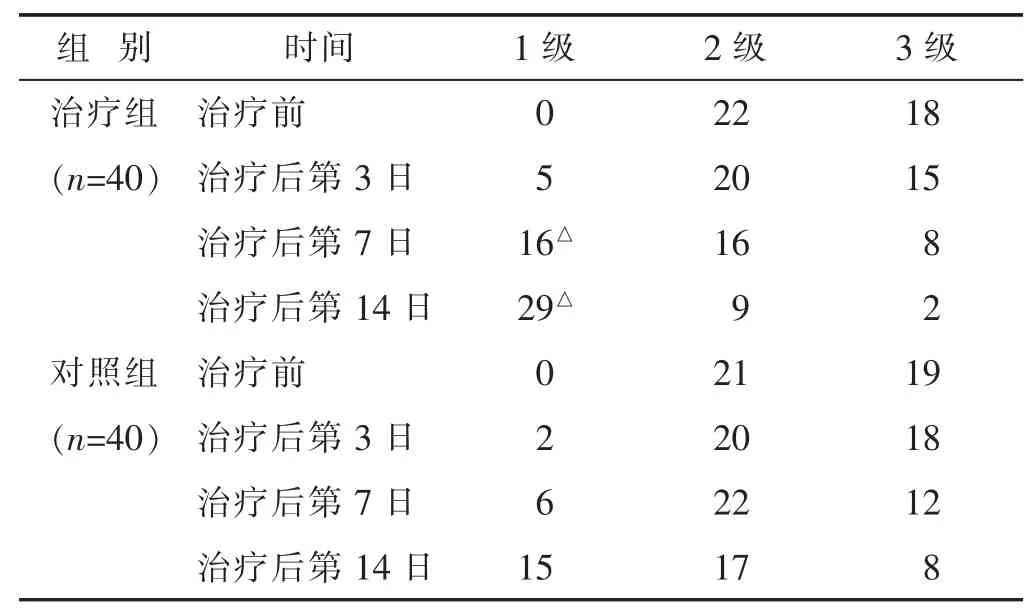

2.3 兩組治療后分泌物情況比較 見表3。結果示治療第3日,治療組與對照組比較,創傷分泌物無差別(P>0.05);治療第7日、14日后,治療組分泌物減少情況明顯優于對照組(P<0.05)。

表3 兩組治療后分泌物情況比較(n)

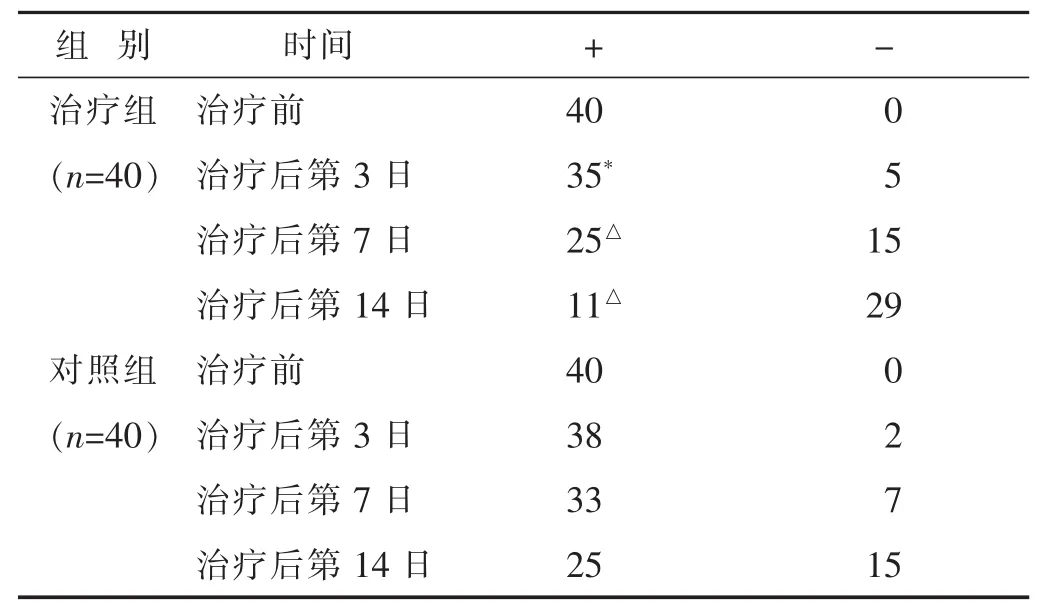

2.4 兩組治療后分泌物細菌培養情況比較 見表4。結果示治療第3日,治療組與對照組比較,創傷分泌物細菌培養陽性率無差別(P>0.05);治療第7日、14日后,治療組分泌物細菌培養陽性率明顯低于對照組(P<0.05)。

表4 兩組分泌物細菌培養比較(±s)

表4 兩組分泌物細菌培養比較(±s)

組別 時間治療組 治療前(n = 4 0) 治療后第3日治療后第7日+ -4 0 0 3 5*5 2 5△1 5治療后第1 4日 1 1△2 9對照組治療前 4 0 0(n = 4 0)治療后第3日 3 8 2治療后第7日 3 3 7治療后第1 4日 2 5 1 5

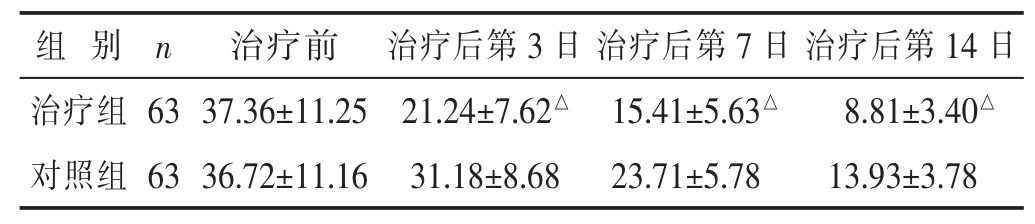

2.5 治療組與對照組治療后CRP檢驗情況比較 見表5。結果示治療第3日,第7日,第14日治療組CRP檢驗情況均優于對照組(P<0.05)。

表5 兩組治療后CRP檢驗情況比較(mg/L,±s)

表5 兩組治療后CRP檢驗情況比較(mg/L,±s)

組別 治療后第7日治療后第1 4日治療組 1 5 . 4 1 ± 5 . 6 3△8 . 8 1 ± 3 . 4 0△對照組 2 3 . 7 1 ± 5 . 7 8 1 3 . 9 3 ± 3 . 7 8 n 6 3 6 3治療前 治療后第3日3 7 . 3 6 ± 1 1 . 2 5 2 1 . 2 4 ± 7 . 6 2△3 6 . 7 2 ± 1 1 . 1 6 3 1 . 1 8 ± 8 . 6 8

3 討 論

外傷性創面的修復是創傷骨科的重要研究課題之一。近幾十年來,隨著抗生素、清創技術、無菌技術等相關研究技術的提高,外傷性創面的感染率得到了很好的控制。現代生物技術、分子技術及基因技術的進一步應用,也使創面愈合的機理得到進一步的闡明,從而促使治療手段有很大的發展。通過臨床實踐證實,中醫中藥在治療創傷性感染創面方面具有更大優勢,感染性創面屬中醫“瘡瘍”范疇,中醫理論認為:跌撲損傷、手術損傷、燙傷、凍傷等因素作用于皮肉筋脈,導致局部氣血凝滯,郁而化熱,熱盛肉腐,醞釀液化而成膿。復方黃連液主要由中藥黃連、大黃、梔子、地榆、冰片5味有效中藥組成,功效抗炎消腫、活血化瘀、祛腐生新。組方中的大黃、梔子具有涼血、活血、化瘀、軟堅散結之功;黃連有清熱燥濕、瀉火解毒的功能;冰片外用起散郁火,消腫止痛,清熱散毒,散火解毒之功效;地榆涼血止血,清熱解毒,消腫斂瘡;藥與證合,共奏活血行氣、消腫止痛之效。現代藥理研究也發現,大黃中含有的大黃素具有顯著的消炎作用,大黃素在很多動物模型的實驗中已經證實,它對綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、甲氧西林耐藥金黃色葡萄球菌等的抗菌效果顯著[2]。抗炎實驗顯示[3],黃連外用可抑制角叉菜膠所引起的大鼠足跖腫脹,各劑量組與對照組比較,有顯著性差異。外傷性感染創面的特點是傷口壞死組織和分泌物較多,患肢腫脹,局部紅腫,可有疼痛及皮溫升高。復方黃連液可使藥物直接作用于創面,使感染組織加速液化清除,減少毒邪進一步侵入并內陷的發生,加速傷口的愈合。CRP對炎癥反應,特別是細菌感染性炎癥及其治療反應非常敏感,它是由肝細胞合成的一種較為典型的參與急性時相反應的主要蛋白,其合成受激活的單核細胞、成纖維細胞及某些細胞因子的調節,與微血管病變的發生、發展和預后有密切關系[4]。本觀察表明,復方黃連液治療外傷性感染創面具有較好的療效,能有效減低機體CRP水平,達到抗菌愈合創面的效果。其機理可能在于:在創面形成保護層,可以有效隔離創面與外界環境的接觸,破壞細菌生長、繁殖的環境;含有多種廣譜的抗菌成分,能起到抗感染作用;同時改善微循環與組織缺氧,加快組織修復,從而使創面愈合時間大為縮短。

[1] 國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京中醫藥大學出版社,1994:64.

[2] Hazni H,Ahmad N,Hitotsuyanagi Y,et al.Phytochemical constitu-ents from Cassia alata with inhibition against methicillin-resistant Staphylococcus aureus(MRSA)[J].Planta Med,2008,74(15):l802.

[3] 翟華強,王雙艷.黃連、丁香外用藥理作用研究[J].中國實驗方劑學雜志,2011,17(11):192-195.

[4] Ridker PM,Hennekens CH,Buring JE,et al.Creactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women[J].New Engl J Med,2000,342(12):836-843.

R274.3

B

1004-745X(2015)03-0555-03

10.3969/j.issn.1004-745X.2015.03.071

2014-09-06)