對我國撲殺補償機制的建議

對我國撲殺補償機制的建議

○本刊/趙曉松

“2015年8月25日,美國農業部取消了對加拿大安大略省進口家禽和家禽產品的限制。標志著加拿大開始從禽流感影響中恢復。”這是筆者看到的一條來自農業部的消息。

2015年4月6日,安大略省一火雞養殖場發生了H5型禽流感疫情,7月29日,加拿大食品檢驗局(CFIA)在安大略省滑鐵盧附近最后的禽流感控制區解除控制,加拿大所有禽流感疫情控制區皆已經解除控制,再到8月25日的“解禁”,控制疫情之快,效果之強不得不讓人佩服(之前的各個控制區一一解除我們暫且不談),那么加拿大到底是如何做到的呢?

2015年4月6日,剛剛確定飼養場是被H5襲擊后,加拿大食品檢驗署把農場和鄰近的農場隔離檢疫防止疾病傳播,產業部門通知采取加強生物安全措施,并且加拿大食品檢驗署進一步測試確認病毒毒株,精確亞型和致病性。俗話說“知己知彼,百戰不殆”,確定疫情的病原、類型、致病性是他們做出控制的第一步,然后進行隔離。事實上,各國對于疫病暴發后的處理方法,大同小異,但最終收效平平,因此關鍵控制點并不在于此,我想加拿大一定有更強硬的做法。

1 為什么禽流感疫情“撲殺”效果不佳?

在對比過我國與加拿大控制疫情后,筆者發現在控制過程中最強硬的手段莫過于“撲殺”,從中便抽出了一項差異較大的措施。

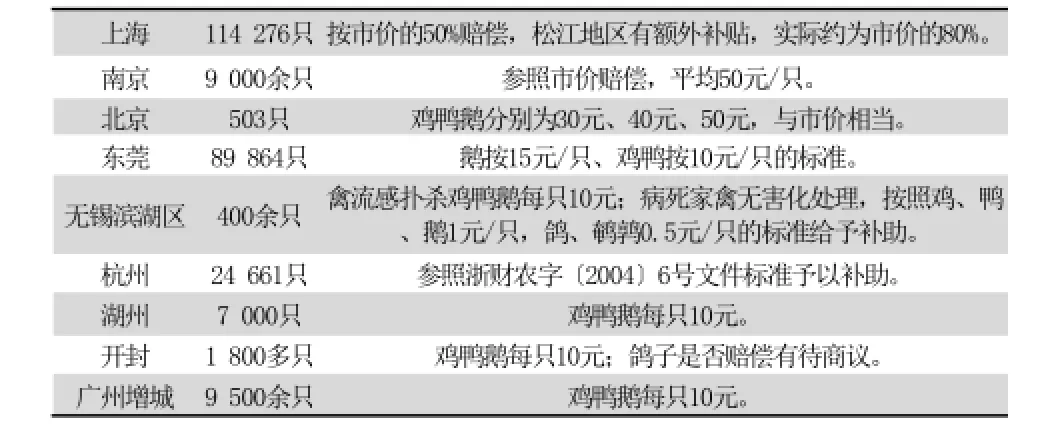

讓我們先來看一個表格,不知道你是否知道這是什么。

這是2004年2月,財政部和農業部聯合下發《高致病性禽流感防治經費管理暫行辦法》。(頗具爭議的是,國家的補償標準幾乎十年未動,遠遠滯后于物價增長,是否還足以體現幫養殖戶挽回損失的初衷?)

在《加拿大應對禽流感的撲殺補償政策及啟示》一文中筆者了解到,加拿大應對禽流感的撲殺補償政策,尤其是其撲殺補償的標準和補償金額的計算方法比較周全,對禽流感家禽的撲殺補償,既按照市價對撲殺的家禽進行補償,還對處置死家禽時發生的處置費用給予補償。處置費用為正常情況下花費的費用或價格,家禽價格則是以撲殺時的市價為準。就此我們可以得到什么啟示呢?我們的撲殺賠償又將何去何從呢?

對于我國的補償政策“合理補償”和“適當補償”是否會被發展成“從低補貼”,這還需要進一步的觀察。既然人對顯而易見的東西比長遠的發展更有所堅持,那么何不讓“補償”本身也變為一種徹底防控的動力,也許這樣家禽養殖企業和農戶能看到新的保障和希望。

2 “補償”不靠政策讓誰買單?

問題蘊含商機——我認為,對于“補償”問題,事實上并非國家政策必須指出明確方向才可以解決,如若不然,便會出現“一方政策,一方對策”的一邊倒局面。因此,獸用生物制品生產企業也可以出力、得利。

如今各大疫苗、生物制劑等研發、制造企業都在為自己的產品舉旗吶喊,只為在激烈的疫苗銷售市場拔得頭籌,華而不實的銷售手段比比皆是,那么何不讓養殖場與企業簽訂協議,“如果使用該企業的優良疫苗,并嚴格遵循生物安全顧問的指導和免疫程序或在專業技術服務團隊的操作下,養殖場仍然出現疫情,企業將對其畜禽的撲殺進行相對補償。”這個“企業為保險買單”的做法貌似對企業不利,因為它是一份風險,但反而思之,這也是一份自信,是在養殖戶中樹立威信的一塊“墊腳石”,既然擁有好的產品,那么就應該有這樣的勇氣,讓更多養殖場對企業放心。不論企業還是養殖場,都會獲得更大的經濟效益,企業形象、社會責任感……跟其他企業相比,其優勢不言而喻。

但是在實際操作中,也許會有這樣那樣的問題,需要事先做好詳細的調查、分析、評估,擬定出合理、具體而又簡便的操作流程、審核方案,并做好合作前的溝通協議擬定等,甚至小范圍試驗。萬事開頭難,勇者敢爭先。如果您有更好的建議歡迎探討!■

(本文僅代表作者個人觀點)