比亞芬聯合云南白藥及康復新混合液保留灌腸治療放射性直腸炎

劉 躍,李 懿,王永剛,陳 宏,王 躍

放射性直腸炎是盆腔惡性腫瘤放療后常見的并發癥,癥狀主要表現為腹痛、腹瀉、里急后重、黏液血便,重癥者出現貧血、消瘦、穿孔等,輕者癥狀可耐受, 重者癥狀持續并可發展為直腸狹窄或腸瘺。 目前放射性腸炎除了對癥、支持治療外,尚無理想的治療手段。 常用的內科治療方法是藥物維持腸黏膜上皮的正常結構和功能、促進黏膜創面的再生修復;外科治療方法是切除病變腸管,但因放療照射區域腸粘連及腸管血運受損范圍不能明確地加以區分,常發生術后吻合口瘺,給患者生活造成很大痛苦與不便。 因此,尋找安全、有效、方便的放射性直腸炎的治療方法,是盆腔惡性腫瘤放射治療迫切需要解決的問題。 本研究用比亞芬聯合云南白藥及康復新配制混合液保留灌腸治療放射性直腸炎,療效滿意,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料 選擇2011 年1 月~2014 年9 月本科收治病理確診的盆腔惡性腫瘤經過放射治療發生放射性直腸炎的患者36 例,其中宮頸癌33例, 前列腺癌3 例;21 例在放療后6 個月發生放射性腸炎,11 例在放療后0.5~2 年發生,4 例在放療2年后發生。 患者入院后根據病情告知患者可選用治療方案及可能出現的情況,由患者自行決定采用何種治療方案。 根據治療方案的不同,將患者分為兩組: 觀察組18 例, 其中宮頸癌17 例, 前列腺癌1例, 年齡27~65 歲; 對照組18 例, 其中宮頸癌16例,前列腺癌2 例,年齡30~76 歲。 兩組的年齡、病理類型及臨床分期等一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05)。

1.2 放射性直腸炎診斷標準 依據2002 年衛生部頒布實施的《中華人民共和國共和國國家職業衛生標準》GB111-2001 診斷標準:(1) 直腸部位受分次照射或等效一次照射,直腸累積吸收劑量45~60 Gy;(2) 盆腔器官腫瘤, 采用外照射或腔內照射(遠或近距離照射) 或直腸局部大劑量意外照射后數日出現里急后重、排黏液便、腹痛等,數周甚至半年內臨床上出現腸道功能紊亂(便秘或腹瀉),不同程度的腹痛,便血、肛門刺痛、大便時墜痛等直腸反應;(3)纖維腸鏡檢查:黏膜水腫、充血、出血灶,糜爛乃至壞死;(4)臨床分度:Ⅰ度:偶見便血、黏膜水腫、排便不規則、稀便或便秘;Ⅱ度:常見便血、黏膜肥厚、直腸狹窄、排便困難,可用藥物緩解;Ⅲ度:全血便、潰瘍或瘺管形成、直腸狹窄、排便嚴重困難、甚至梗阻。

1.3 治療方法 治療開始時, 兩組均給予營養支持治療,囑患者高營養低渣飲食,保持大便通暢。 觀察組用比亞芬10 g、云南白藥1 g、康復新20 ml、2%利多卡因10 ml, 加溫生理鹽水100 ml 混勻配制灌腸液;對照組用地塞米松5 mg、慶大霉素8 萬單位、維生素B12針劑0.5 mg、2%利多卡因10 ml, 加溫生理鹽水100 ml 配制灌腸液。 兩組均在午休或晚間睡前灌腸。 排空大便后取左側臥位,抬高臀部,按灌腸操作常規將灌腸液緩慢注入,避免藥液滲出,然后變換體位交替休息,增加藥液與腸黏膜接觸面積,盡量保留藥液在腸內駐留時間。 7~10 d 為一個療程。

1.4 療效判定 顯效:腹痛、里急后重、下墜感消失,大便潛血試驗(-);有效:腹痛消失,排便時有下墜感,肉眼血便消失,潛血試驗(+);無效:腹痛、里急后重癥狀不減輕、肉眼血便未完全消失,大便潛血試驗(++)或(+++)。

1.5 統計學處理 兩組療效比較采用Fish 精確檢驗,P < 0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

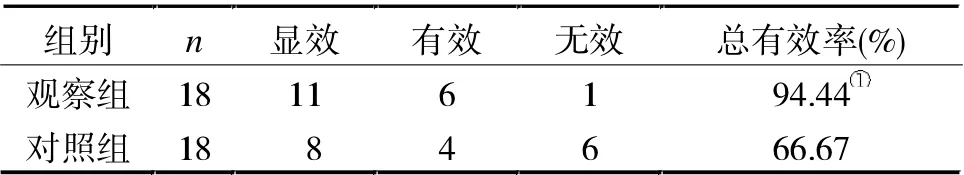

治療后,觀察組的總有效率顯著高于對照組(P <0.05,表1)。

表1 兩組治療效果比較(例)

3 討論

放射性直腸炎是盆腔惡性腫瘤放射治療常見的并發癥,放射治療的單次劑量、分割方法、總劑量、照射體積、照射時程、是否聯合化療等,都影響放射性直腸炎的發生。 由于神經系統對放射性的反應,早期即可出現惡心、嘔吐,腹痛、腹瀉、黏液便、里急后重、血便等胃腸道癥狀,便秘少見,偶有低熱。 遲發的放射性直腸炎在治療結束半年至數年后出現,常表現為較嚴重的腹瀉、里急后重、反復便血,時有便秘,晚期病情遷延出現直腸狹窄、潰瘍、瘺管形成等。 文獻報道80.00%在完成放療后0.5~2年間出現,部分患者在3 年內可望恢復[1]。 宮頸癌放療約43.00%~53.90%出現腸道反應[2];體外照射結合腔內后裝放射治療后, 放射性直腸炎的發生率10.00%~20.00%[3]。

放射性直腸炎的發病機制目前尚不清楚,西醫學認為其病理改變主要是腸壁黏膜上皮細胞及腸壁血管內皮細胞受到放射損傷[4],初期腸黏膜上皮細胞變性壞死、脫落,毛細血管擴張,血管通透性增加,腸壁充血水腫,上皮細胞增生受抑制,黏膜下血管壁受損,引起閉塞性內膜炎,黏膜糜爛、潰瘍形成,腸道內細菌入侵使腸壁組織病損加重,導致腸壁纖維化增厚,黏膜面扭曲,腸腔狹窄,病情進展致腸壁穿孔,瘺管形成[5-6]。中醫學認為放射線引起直腸炎的改變屬"熱邪、火邪、毒邪"范疇[7],熱傷脈絡、熱毒交結,脾氣虧虛,脾胃健運失司,濕熱滯于腸,氣血壅滯,出現血便;濕性粘滯,濕熱互結,出現黏液便或瀉而不暢[8]。 由于發病機理復雜,迄今沒有明確的治療規范或治療指南。 治療主要包括解痙收斂、軟化大便、抗感染、止痛、止血、激素灌腸、骶前封閉治療、中醫藥治療、必要時手術治療等。

比亞芬是一種復合制劑,水合作用好,能與黏液蛋白結合覆蓋黏膜,增強屏障作用;通過滲透和毛細作用原理起到清潔和引流雙重作用;通過改善微循環對損傷組織的作用, 起到舒張局部血管,改善放療后的血液循環障礙,減輕黏膜水腫;還可改變白細胞介素Ⅰ與白細胞介素Ⅵ的比例,刺激成纖維細胞增生,增加膠原的合成,促進組織愈合。

云南白藥由多種中藥制成, 具有活血化瘀、祛瘀生肌、止血止痛、抗炎抑菌、解毒消腫的功效。 其藥理作用復雜多樣,有促進血小板聚集、增強血小板活化及血小板表面糖蛋白表達、縮短凝血酶原時間及血凝時間等作用,能抑制炎性物質釋放,改變血管通透性,改善微循環,起到活血化瘀、抑制腫脹作用;可顯著促進機體成纖維細胞(bEGF)和血管內皮生長因子(VEGF)的表達,促進成纖維細胞與血管內皮細胞生成, 加快結締組織增生及血管生長,達到促進傷口愈合的作用。

康復新是從美洲大蠊干燥蟲體提取有效成分制成的純天然液體制劑,具有通利血脈,養陰生肌的功效。主要含有WHF(多元醇類、表皮生長因子)、粘氨酸、粘糖氨酸及多種氨基酸等活性物質,能抗炎、消腫、促進細胞增殖和新生肉芽組織增長,促進血管新生,加速病損組織修復,加快壞死組織脫落,提高機體免疫功能等作用。

本研究采用比亞芬聯合云南白藥和康復新配制灌腸液治療放射性直腸炎,發揮中、西藥各自優勢,相得益彰,對提高療效是個有益的嘗試。 本研究結果顯示,觀察組總有效率為94.44%,顯著高于對照組的66.67%,說明比亞芬聯合云南白藥和康復新保留灌腸, 對改善盆腔惡性腫瘤放療后的生存質量、提高患者生存率起到積極的輔助治療作用。

[1] 殷蔚伯, 谷銑之. 腫瘤放射治療學[M]. 北京: 協和醫科大學聯合出版社, 2008:1040.

[2] Petersen S, Petersen C. Radiation-induced sequelae affecting the continnence organ: incidence, pathogenesis, and treatment[J]. Am SOC Colon and Rectal Surg, 2007, 10:1007.

[3] 張天澤,徐光煒.腫瘤學[M].天津:天津科技出版社,1996:1921.

[4] Maj JG, Paris F, Haimovits-Friedman A, et al. Microvascular function regulates intestinal crypt response to radiation[J]. Cancer Res,2003, 63 (3):433-434.

[5] 陳振東, 孫燕, 王肇炎. 實用腫瘤并發癥診斷治療學[M]. 合肥:安徽科學技術出版社, 1997:280-281.

[6] 喻德洪. 現代肛腸外科學[M]. 北京: 人民軍醫出版社, 1997:299.

[7] 李佩文, 崔慧娟. 實用中西醫結合腫瘤內科學[M]. 北京: 中國中醫藥出版社, 2007:41-43.

[8] 黃河, 陸金根, 曹永清. 放射性直腸炎的治療進展[J]. 中西醫結合學報, 2008, 6(9):975-977.