關注學生的需要:求實與求美

徐立海

(玉環中學,浙江 玉環 317600)

物理知識從實踐中來,又可到實踐中去,可以滿足學生“求實”的需要.物理閃耀著美的光輝,物理現象的對稱美、和諧美,物理理論的簡單美、統一美,物理學家的思想美、精神美,都可以滿足學生“求美”的需要.那么,在物理教學中,我們該如何去滿足與激發學生的這兩種需求呢?本文將對此作深入闡述.

1 求實

課標指出:從生活走向物理,從物理走向社會,加強與學生生活、現代社會及科技發展的聯系.可見,物理教學需要把物理知識與生活實踐和社會實踐結合起來,這是由物理學本身特點決定的,也是由學生學習的宗旨所決定的.只有將物理知識融于生活實際中,才能加深學生對知識的理解,才能體驗到物理知識的價值,才能真正感受到物理學習的樂趣和意義,才能真正學好物理.因而,可以這樣說,“求實”是物理學習的本質屬性,是學生學習物理的根本需要,是達成“知行合一”的必要條件.結合多年的教學實踐,筆者把“求實”中的“實”解析為三層含義:一是實踐——物理知識應從實踐中來;二是實證——物理知識需要被實驗或實踐所證實;三是實用——物理知識應是有實際應用的,是具有實際價值的.

1.1 實踐

在“探究感應電流的產生條件”教學中,為學生設計了如下學習實踐過程.

(1)回顧實驗.回顧初中閉合電路的一部分切割磁感線產生感應電流的相關知識,重做實驗,得出電路中產生感應電流的條件是閉合加切割.然后,提出問題,是否只有導線切割磁感線才能產生感應電流?是否還有別的方法也能產生感應電流呢?

(2)模仿實驗.如圖1所示,模仿當年法拉第使用過的方法,實驗發現開關閉合和打開的瞬間,電流表的指針會偏轉.開關閉合或打開穩定后,電流表指針不偏轉.分析得出,先是在電生磁回路中,電流變化造成了磁場B的變化,然后在磁生電回路中,產生了感應電流.所以,這一現象中產生感應電流的原因是:穿過閉合回路的磁感應強度發生變化.對比發現,以上2個實驗產生感應電流的方法是完全不同的,是不能相互解釋的,但我們暫且可以用“動與變”來簡單概括感應電流的產生條件,此時,我們很想知道,哪些運動方式和變化方式可以產生感應電流呢?

圖1

(3)學生實驗.學生親身參與實驗探究活動,通過動手動腦親自發現感應電流的產生方式.如圖1所示,教師給學生事先準備好了以下器材:電流表、螺線管、可變形線圈、電磁鐵、強磁鐵、電池、滑線變阻器、開關.不同的實驗小組根據能力的不同,可以有很多不同的實驗方式,但都會有所發現.實驗后,組織學生進行成果交流,最終總結得出了產生感應電流的6種類型:動——運動的磁體、運動的電流、運動的導體;變——變化的電流、變化的磁場、變化的面積.

上述教學中,學生在問題的導引下,親身經歷了自主探究的學習過程.通過現象的觀察與分析、實驗的設計與操作、信息的搜集與處理、結論的交流與討論,動手又動腦,從而獲得獨特的認知體驗,這樣的學習體驗既有趣、又深刻.

1.2 實證

在“光的全反射”教學中,為了凸顯知識的實證性,設計了以下教學過程.

(1)給定情境,一束光從玻璃射向空氣,已知玻璃的折射率為.當入射角θ1=30°時,求折射角θ2=?學生很快計算得出θ2=45°.然后,教師選定一塊折射率近似為的玻璃磚,把真實的現象演示給學生看.

(2)繼續提出問題,當入射角θ1=60°時,折射射角θ2=?學生通過計算發現sinθ2>1無解,相互討論后作出假設:折射光線可能消失了,不存在.是否真的不存在呢?此時,學生內心有一種強烈的需求,想看到真實結果.接著,通過實驗發現了,折射光線的確不存在,此時學生心理得到了一種滿足感.

(3)再次提出問題,當入射角θ1為多大時,折射光線恰好消失呢?然后,學生通過計算得出C臨=45°.是否真的如此呢?接著,通過實驗發現這也是對的.

(4)最后提出問題,當入射角從0°逐漸增大到90°的過程中,反射光線與折射光線的強弱是如何變化的?學生通過分析得出反射光線由弱變強,最后不變;折射光線由強變弱,最后消失.這也得到了實驗的證實.

上述教學中,學生每一次的理論預測都是積極主動的,每一次的實驗觀察都是非常期待的,每一次的結論相符都能喚起學生強烈的滿足感和成就感.設想,如果將上述過程倒過來,先演示后解釋,可以想象學生的情緒反應一定是沒有那么強烈.

1.3 實用

在“渦流”教學中,為了讓學生親身體驗到渦流的存在,并使學生感受到“渦流”知識的實用價值,可以現場演示如下2個實驗.一是電磁爐實驗,如圖2所示,在高壓鍋中裝入一些水,放在電磁爐上燒,讓學生可以看到熱氣升起,然后把一個連有小燈泡的線圈放到電磁爐上,結果發現燈泡發光了.通過類比,學生認識到了高壓鍋之所以溫度升高,是因為金屬中產生了類似環流的“電流”,它叫“渦流”.那么,為什么線圈中會產生電流,鍋中會產生渦流呢?根據電磁感應定律,可以推知電磁爐內存在交變磁場,是交變電流通過線圈產生的,然后,折開電磁爐發現果然如此.二是模擬“冶煉”實驗,如圖3所示,在粗線圈中放入一根鐵條,然后在線圈中通入高頻電流,可以觀察到鐵條在不到1min的時間內就會逐漸發紅,讓學生體會到眼見為實.

圖2

圖3

2 求美

美可以愉悅身心,陶冶心靈,讓人心曠神怡.審美需要是人的本能需要,是人內在的心理需要,是人高級的精神需要.這種需要如若得到滿足,人的精神就有了著落,感情就有了寄托,心靈就得到了滿足,就可領受到一份生命的豐盈、飽滿與充實,內心將自然迸發出強大的精神動力.物理美是一種科學的美,它源于自然之美,它的美存在于自然物理現象中,體現在物理學理論的內容和形式上,也體現在物理學研究的過程中.物理美既包含了自然現象與物理規律所反映出的簡單美、奇異美、真理美、對稱美、和諧美、統一美,也包含了物理學家們在探索自然規律時,運用的科學方法、科學智慧所折射出的美,還包含了科學家在追求真理的過程中所體現出嚴謹求實、鍥而不舍科學精神的美.

在物理教學中教師應致力于揭示物理知識的科學美因素,適時地展示物理對象和物理現象的美;發掘物理思想、理論框架、物理規律表述方法的美;使學生能夠感受、體驗和欣賞科學美,逐步引導學生去發現、追求和運用科學美.

2.1 發現美

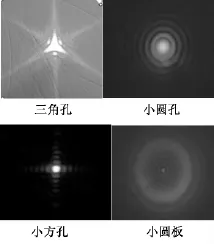

現象美常帶給我們直觀的美學形象.如“極光”,當我們一看到就會脫口而出“美極了”,在學習“磁場對運動電荷的作用力”時,課前播放音樂短片“挪威的極光”,變幻莫測、絢麗多姿的畫面,再融合天籟之音,簡直美不勝收.所以用“極光”的美麗引入是再恰當不過了,學生在看到欣賞美的同時,腦子里就會出現這樣的問題:極光是如何形成的昵?為什么只出現在兩極等高緯度地區?讓他們帶著問題去學習,這樣就變被動為主動,使學生產生濃厚的學習興趣.又如在“光的衍射”教學時,教師一定要親手做一下演示實驗,實驗很簡單,如圖4所示,只要配備一只激光筆、一個凹透鏡、一塊玻璃片(上面有狹縫、光柵和各種形狀的小孔).教師把激光束透過凹透鏡對準小孔將其投射到墻壁上,就可以讓學生能夠親眼目睹到各種美妙的衍射花樣,如圖5所示,這些對稱的、奇異的、和諧的圖景令人賞心悅目、回味無窮.

圖4

圖5

2.2 追求美

整個物理學史,在某種程度上也可以說是物理學大師們為建立統一的物理理論的奮斗史,科學家將大自然的這種完美升華為一種哲學信仰,正是這種至善至美、完美無缺,激起了他們強烈的探索動機,給他們帶來無窮無盡的探索力量和智慧.牛頓為追求天體運動和地面運動的完美統一發現了萬有引力定律;法拉第為追求電和磁的完美統一發現了電磁感應現象;愛因斯坦為追求時間與空間的完美統一發現了相對論、為追求質量和能量的完美統一發現了質能方程等等.這些典型的事例能促使學生對科學美的認識轉化為對科學美的追求,有利于學生科學美素質的培養,有利于喚起學生到未知領域進行探索的欲望.曾有位科學家說過:“科學家的靈巧,詩人的心扉,畫家的慧眼,所感受的都是同樣的和諧,同樣優美,同樣的富有韻律和節奏.”對物理科學美的認知,可以激發物理學家破譯宇宙密碼的強烈激情與靈感,同樣也完全可以使學生產生探索物理的激情與創造的動機,令學生在感知審美物理對象的基礎上引起情感反應,產生積極聯想和深刻理解,從而迸發出創造美學體驗,表達自己的科學美感受,宏揚科學美學的文化價值.

2.3 運用美

愛因斯坦說“照亮我的路,并且不斷給我新的勇氣去愉快地正視生活的理想,是善、美和真”;彭加勒也說“科學家研究自然,并非因為這樣做有用處.所以研究它,是因為他從中得到樂趣;而他之所以能得到樂趣,那是因為它美.”以美啟真的例子很多,如古希臘的畢達哥拉斯認為大地是球形的,就是源于古希臘人認為“在一切立體形狀中,球形是最美的”這一美學信念;因為哥白尼認為地心說體系毫無美感可言,所以他對它進行了革命,提出了充滿美感的日心說體系.量子力學的創建人之一海森堡也承認:正是因為自然界美的魅力才吸引他去尋求真理的.科學家把求美當作研究物理學的動力,在我們的教學中也可以把對美的追求變成學生學習物理的動力.

例如,續接前面“探究感應電流的產生條件”的這個案例,已經通過實驗探索發現了產生感應電流的6種類型,那么接著應如何引導學生去發現規律呢?教師不妨運用求美的哲學信念去啟發學生.我們相信自然規律是簡單的、統一的,其相同的結果,應該有相同的原因.我們可否將兩者歸結為一個原因呢?然后,教師向學生提出一系列問題,逐步地引導學生去嘗試歸納和概括.

(1)動與變,分析比較一下,哪個更為本質呢?

——相互比較后發現,變才是最本質.

(2)由于導體棒的運動,對于閉合電路來說是“什么”發生變化了呢?

——是閉合電路的面積S發生了變化.

(3)是否有一個物理量,即包含面積S,又包含磁感應強度B呢?

——是磁通量Φ=BS.

(4)請表述出,感應電流產生的條件是什么?

——是穿過閉合電路的磁通量發生變化.

以上教學中,教師運用美引導學生積極主動地探索、領會事物的本質與聯系,既讓學生感受到了獲得新知識的愉快,又發展了對科學美的領悟力.