尋找銀幕“宅男”

2015-01-11 13:20:07聶偉

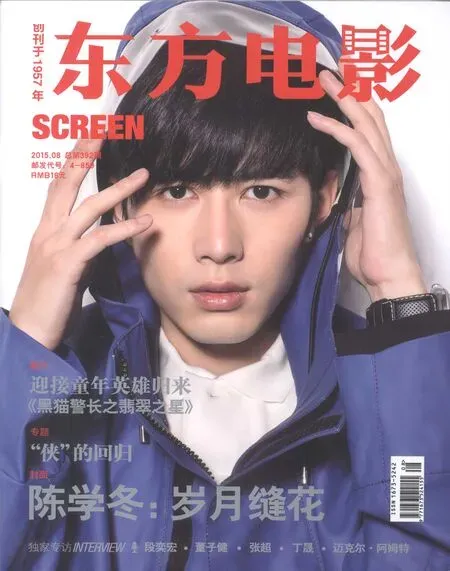

東方電影

2015年8期

關鍵詞:愛情

文/ 聶偉

尋找銀幕“宅男”

文/ 聶偉

著名學者

專業影迷與批評家、上海大學教授

代表著作:《華語電影與泛亞實踐》《文學都市與影像民間》 等

當前青春片滾滾浪潮泥石俱下且呈綿綿不絕之勢,市面上一度很流行“十年修得柯景騰,百年修得王小賤,千年修得李大仁,萬年修得何以琛”的說法。從“傲嬌帝”“奶油派”“深情哥”到“壁咚男”,新世紀以來華語青春題材影視作品中的男性形象塑造充滿了話題效應,雖然銀幕上的表演盡皆過火,情節邏輯處處存在瓶頸與“結石”,依然能屢創神跡、彈眼落睛。

如果說,伴隨新媒體深度介入傳統的電影產業格局,導致類型邊界原本不甚清晰的華語青春片演變成為更具開放性的概念,那么新媒體的影響力不僅止于影片的市場營銷環節,也似乎于不經意之間調整著觀眾的審美焦點。傳統審美意義上那些青年吶喊者、反抗者或奮斗者,不再是唯一被銀幕消費的核心主角或正統男神,另一些曾經處于故事關系網底層位置的邊緣人物正悄然向中心區域游移,如《微愛》《戀愛前規則》《追愛大布局》《愛情銀行》《意外的戀愛時光》《分手說愛你》《大宅男》《十萬個冷笑話》等影片中的“宅男”,憑借自新媒體社會文化土壤孕育而生的“穴居者”氣質,塑造著另一類呼之欲出的青年銀幕形象。這些隱匿在光鮮衣著背后的宅男們承載著新世代青年群體的“蛋殼”心理:自我封閉、被動參與,卻同樣期待愛情來臨與友情慰藉。對他們來說,“宅”如同蝸牛脆弱的外殼,呵護思想的軟體,在虛擬空間的過程性與情境性體驗中,編織專屬于他們的“意向性生活”和想像式的行為模式。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

散文詩(青年版)(2022年4期)2022-04-25 23:52:34

都市(2022年1期)2022-03-08 02:23:30

戀愛婚姻家庭(2021年17期)2021-07-16 07:19:34

海峽姐妹(2019年9期)2019-10-08 07:49:14

意林·全彩Color(2019年8期)2019-09-23 02:12:26

意林·全彩Color(2019年6期)2019-07-24 08:13:46

文苑(2018年23期)2018-12-14 01:06:28

金橋(2018年9期)2018-09-25 02:53:32

小說月刊(2014年1期)2014-04-23 09:00:03

延河(下半月)(2014年3期)2014-02-28 21:06:55