某公路滑坡的成因分析與防治措施

范一平

(山西省公路局 太原分局,山西 太原 030012)

1 概況

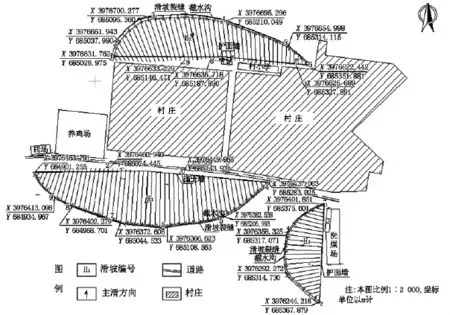

長治市長治縣某地質災害治理工程項目區位于山西省長治縣南端,地貌上屬長治盆地東南邊緣低中山區,三面環山,地勢總體上東、南、西高東北低,以村莊為源頭發育有一條東北向溝谷。2003—2008年期間,該區域內道路、耕地相繼出現多處不同程度的裂縫,最大裂縫寬度達40 cm,且有3處邊坡滑塌,項目區的平面布置圖見圖1。

圖1 項目區平面布置圖

該區域內有村民152戶,共計638人及456間房屋,潛在危害對象52戶,182人,村內受損耕地面積70余畝,受影響道路900 m,受災面積約5萬m2,潛在經濟損失1 800萬元。急需對該地區進行地質災害治理,確保群眾的生命財產安全。

2 地質災害產生原因分析

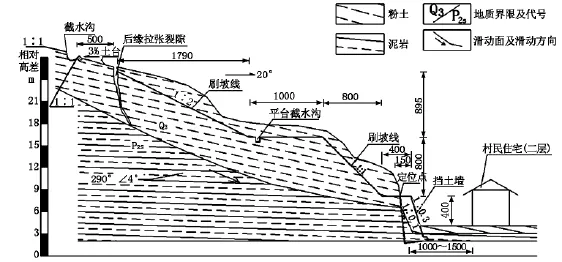

根據地質勘察資料,該區域共有3處邊坡滑塌,分別為南坡山滑塌、后溝滑塌、東溝滑塌,均為沿土巖接觸面產生的滑塌。滑塌體后緣有橫向張性裂隙發育,滑坡前緣形成上小下大的塔式外貌,表面呈階梯狀和陡坎狀。其中南坡山滑塌體巖性為第四系松散坡積物,滑床為二疊系上統上石盒子組泥頁巖,巖層產狀290°∠4°,滑坡后緣長320 m,寬61 m,滑坡體厚度0~15 m,坡度30°,坡向20°;后溝滑塌體巖性為第四系松散坡積物,滑床為二疊系上統上石盒子組泥頁巖,滑坡后緣長265 m,寬45 m,滑坡體厚度0~20 m,坡度30°,坡向170°;東溝滑塌體巖性為第四系松散坡積物,滑床為二疊系上統上石盒子組泥頁巖,巖層產狀115°∠3°,坡度40°,坡向110°,滑坡后緣長290 m,寬52m,滑坡體厚度0~10 m。

對勘察資料進行分析認為,持續降水和大暴雪是造成大范圍地質災害的主要原因。一方面,由于坡體表面裂縫發育,排水不暢,坡面積水(雪)和沿土層下滲的水,由于其下伏巖層的隔水作用,使地下水不能繼續向下入滲及時排泄,只能沿土巖接觸面流動,造成土巖接觸面軟化形成軟弱結構面,產生邊坡滑塌,進而產生更多更大的裂縫;另一方面,由于房屋建設開挖也使邊坡體處于不穩定狀態[1]。

3 綜合治理方案

3.1 綜合治理原則

結合地形地質、村莊密集等特點,該地質災害采用以下原則進行處理:

a)一次根治,不留后患。

b)工程治理和生態恢復相結合的綜合治理方案。

3.2 邊坡滑塌分析和計算[2]

a)選取滑動體主軸斷面進行計算,計算后緣為滑坡體后緣張拉裂縫破裂面。

圖2 地質縱斷面圖

b)推力計算時采用反算值。反算C、φ值時,以當前邊坡處于極限穩定,取穩定系數Fs=0.95,并假定C值反算φ值。

c)滑面以上黃土為主,考慮其含水量較大并結合經驗值,滑塊密度平均值采用19.0 kN/m3。

d)計算滑動面為土巖接觸面。

e)該區域地震基本烈度為Ⅵ度,根據相關規范,不考慮地震力的作用。

f)計算滑坡推力時,考慮各種不利因素,且有大量民房,為確保安全,安全系數按1.20取值。

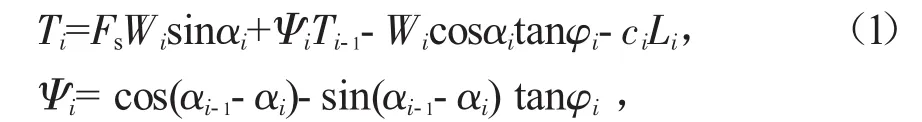

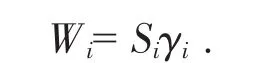

根據滑坡形態及滑動方向,在滑動方向上確定了具有代表性的斷面,其劃分區塊、滑坡形式可劃為折線形,按照其形態將滑坡劃分為2個條塊,然后取單位寬度,采用傳遞系數法,按式(1)計算其下滑力為:

式中:Ti、Ti-1為第i和第i-1滑塊剩余下滑力,kN/m;

Fs為穩定安全系數(初擬狀態取0.95,安全狀態取 1.2);

Wi為第i滑塊的自重力,kN/m;

Si為第 i滑塊的面積,m2;

γi為第i滑塊的重度,kN/m3(采用19.0 kN/m3);

αi、αi-1為第 i和第 i-1滑塊對應滑面的傾角,(°);

Ψi為傳遞系數;

φi為第i滑塊滑面內摩擦角,(°);

ci為第i滑塊滑面巖土黏聚力,kN/m;

Li為第i滑塊滑面長度,m。

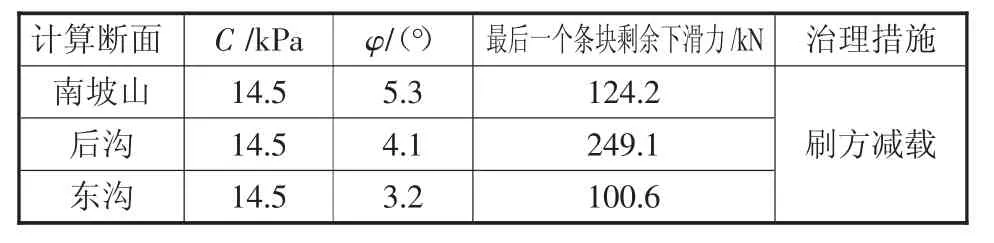

具體計算結果如表1。滑坡體最后一個條塊的剩余下滑力均大于0,滑坡不穩定。經刷方減載處理后,其剩余下滑力均小于0,處于穩定狀態。

表1 下滑力計算及治理措施一覽表

3.3 綜合治理方案

3.3.1 工程治理

3.3.1.1 刷方減載

根據下滑力計算結果,按1∶1~1∶2的緩邊坡和大平臺進行刷方減載。

3.3.1.2 支擋防護工程

在滑坡前緣設擋墻或護面墻進行支擋防護,基底設于巖石內,在土巖接觸面設泄水管,確保滑坡體接觸面排水通暢。

3.3.1.3 防排水工程

對坡體后緣以上的裂縫、落水洞進行回填;在坡體后緣和大平臺上設截水溝,并通過急流槽把排水溝里的水引入自然溝谷中。

3.3.1.4 平整坡面

刷方減載后,對坡面進行平整,并對坡體的裂縫或陷穴進行夯實,使坡面平整密實,避免積水和滲漏。

3.3.2 生態恢復

對已遭破壞的生態環境,采用培土植草植樹、修建防排水措施等多種手段進行水土保持,進而當地恢復自然生態。在實施過程中遵循適地、適樹、適量的理念,選用當地植物種類進行綠化,達到與周圍自然環境相一致的治理效果。

3.3.3 施工順序

在施工過程中,一定要注意施工順序,按自上而下的施工順序進行:

a)對滑塌體后緣的裂縫、裂隙或陷穴灌縫并夯實,對易滲水的碎石土層進行清除或封閉。

b)結合地形對滑塌體后緣坡地進行生態恢復,種植樹木或灌木,修建防排水溝,防止水土流失。

c)按設計由上至下逐級進行刷坡減載。

d)平整坡面,對坡面進行綠化植草。

e)路塹擋土墻砌筑。

3.3.4 變形監測與觀測

施工過程中和施工完成后,定期對滑坡治理后的擋墻或護面墻進行變形監測和觀測。監測工作時間為施工期和竣工后一年,監測頻度與施工和降雨量相適應。一般施工期間每半月觀測一次,雨季期間每周觀測一次,大雨后增加觀測一次;竣工后前6個月每月觀測一次,以后每3個月觀測一次[3]。

3.3.5 施工工藝、方法及注意事項

a)在施工過程中做到信息化施工,做好動態監測。

b)在施工過程中,一定要注意施工順序,施工順序一定要分清,確保施工安全。

c)由于村莊密集距民房較近,在實施施工時需采取相應措施,減少對房屋的影響。

d)在施工治理時應結合實際制定出完善的施工組織計劃。

e)在施工中建立監測系統,在坡面上設置觀測標志點和固定的坐標原點,測繪各標志點的相對坐標,記錄在案。要定期觀測、記錄。在雨季或降水量較大時應加大測量密度,分析變化規律。

f)在滑坡地段,加強施工中觀察和變形檢測。

4 結語

地質災害包括由于自然因素或者人為活動引發的危害人民生命和財產安全的山體崩塌、滑坡、泥石流等與地質作用有關的災害。山西省地質災害種類多、分布廣、危害大,本文結合具體實例進行分析,提出了工程治理和生態恢復相結合的綜合治理方案,為相關地質災害治理提供借鑒。