閃開,英國人來了!

文/馬瑩倩

閃開,英國人來了!

文/馬瑩倩

有這樣一群演員,他們英俊瀟灑、瘋狂大膽,雖然人數比不上寶萊塢,緋聞賽不過好萊塢,產量敵不過華萊塢,但他們任何一個往那兒一站就是一出好戲。在聲名鵲起之初,查理·卓別林、奧黛麗·赫本、費雯·麗、勞倫斯·奧利弗等實力派技壓群芳,早已讓世界看到了英國演員的實力。可惜,太過安逸的好萊塢在當時并未意識到這支大軍的威脅,依舊自娛自樂地批量“生產”那些金發碧眼的“芭比娃娃”們,徒留一些銀幕老將們攻打江山,令人審美疲勞。不管不顧地發展到現在,這苦果只能讓奧斯卡評委們自己吞了,第87屆奧斯卡影帝的頭銜不偏不倚地落在了英國小生埃迪·雷德梅尼的頭上,誰曾料到奧斯卡首位80后影帝竟然是一個英國小伙子?一向愛“自黑”的美國本土主流雜志《名利場》也特意邀請到了四十多位揚名好萊塢的英國老中青三代“骨干”演員,共同拍攝了一組名為《英倫入侵好萊塢》的搞笑短片。正如影片結尾所言,大銀幕上的美國超級英雄們已經被輸入了新鮮的英國血液,就連亞伯拉罕·林肯如今也由英國人扮演……岌岌可危的好萊塢這回可要長心眼了,因為英國人,已經來了。

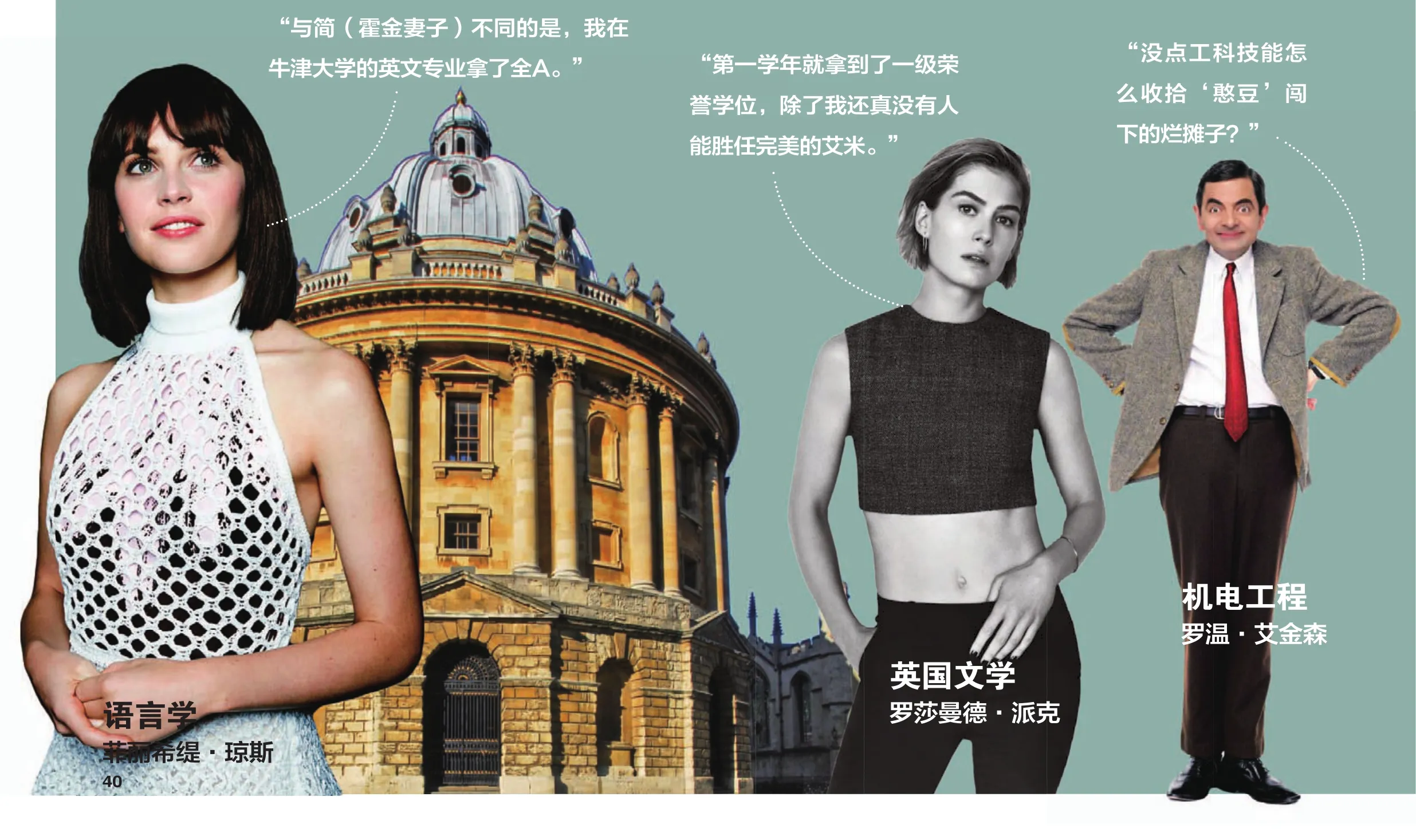

牛津or劍橋

也許很多人會認為“演員”這條道路都是沒有學習天賦的“學渣”們不得已做出的選擇,但在英國這個情況可就不一樣了。在英國,如果你想成為一名演員,并不需要什么“沉魚落雁之美,閉月羞花之貌”,而是一個拿得出手的學歷。這些動輒從牛津、劍橋等名校學府畢業出來的英國演員們,不僅在求學期間是響當當的學霸,就算是沒有經過“牛劍”的精心打磨,英國也有許多以戲劇專業聞名的大學或者專門的藝術類院校可供選擇,沒有接受過正統訓練的名演員不多見。

在英國當演員,沒上過世界名校,你都不好意思跟人打招呼……

牛津大學

雖然牛津大學以理科見長,但從這里也走出了不少著名英國演員。聞名世界的“憨豆先生”羅溫·艾金森曾就讀于牛津大學機電工程專業。在牛津,他是實驗話劇俱樂部的活躍分子,求學期間他曾在“愛丁堡邊緣藝術節”上嶄露頭角,因此大學畢業后得以順利進入娛樂圈。“英倫情人”休·格蘭特也是在就讀牛津大學英文系時愛上表演,并參與戲劇系制作的《特權》,該片不僅成為他的銀幕處女作,也加深了他對戲劇的熱愛。曾就讀于溫徹斯特公學的休·丹西也在參演莎翁劇《第十二夜》后激發起對文學的興趣,畢業后進入牛津大學主修英國文學。除了這些為我們所熟知的演員,剛剛嶄露頭角、在去年分別憑借《萬物理論》和《消失的愛人》獲得奧斯卡最佳女演員提名的羅莎曼德·派克和菲麗希緹·瓊斯也均畢業于牛津大學。

劍橋大學

在英國演藝圈內,劍橋大學無疑是校友最多的一支。而這些從劍橋畢業的學霸們最終選擇演員這個職業,大學內濃厚的文學氛圍和專業學習對他們最終的“擇業”產生了很大的影響。當理工科的天才們漫不經心地為科技發展做貢獻的時候,文科依舊在劍橋受到追捧。無論是古典文學還是人類學,文科極為厲害的劍橋依山傍水,用典雅、具有歷史沉淀感的校園氛圍讓熏陶在詩詞戲劇中的莘莘學子們快速穿越回文豪筆下的時代,促使他們產生對表演藝術的向往。桀驁不羈的“豪斯醫生”休·勞瑞、“知識分子女神”蕾切爾·薇姿,甚至在《魔物館奇妙夜3》中出演反派的“大表哥”丹·史蒂文斯都曾在劍橋求學。人氣如日中天的“洛基”湯姆·希德勒斯頓則是在劍橋大學彭布羅克學院修讀古典文學時因參演電影《欲望號街車》被發掘。在眾多劍橋畢業生中,曾就讀于劍橋三一學院的“小雀斑”埃迪·雷德梅尼是一個例外。頻出理科偉人(牛頓、培根等)的三一學院并沒有用數字符號征服“小雀斑”,從小受到戲劇熏陶的埃迪·雷德梅尼在“人文”劍橋的催化下,毅然踏上了表演的道路。

雖然這些英倫學霸們在大學期間自動被劃分成了“劍橋幫”和“牛津幫”,但為了得到更專業的指導,對表演產生興趣的學霸們在畢業后都會不約而同地選擇這座英國歷史最悠久的戲劇學院——英國皇家戲劇學院(RADA)進行深造。自二十世紀初建校以來,“皇家戲劇學院”這幾個字就被視為是培養有才華的年輕演員、藝術工作者最高學府的同義詞。英國女王不僅親自授予它皇家頭銜,并至今擔任著最大資助人。老戲骨朱迪·丹奇、拉爾夫·范恩斯、安東尼·霍普金斯和當紅“小生”本·威士肖、湯姆·希德勒斯頓、埃迪·雷德梅尼、本尼迪克特·康伯巴奇等演員均畢業于此。可以說,它的歷屆畢業生撐起了英國戲劇影視界的大半個天空。

莎劇or英劇

雖然英國演員中學霸不少,但真正要走上國際舞臺,除了超凡的智慧,還要有表演的實力和機遇。好在英國的藝術舞臺夠寬廣,先輩們留下的舞臺劇本逐步雕琢出了他們的演技,短小精悍的BBC迷你電視劇讓他們迅速積攢起了人氣。千萬別小看了任何一個英國演員,雖然他們中有些人只在好萊塢充當一些配角,但在英國的戲劇舞臺上,他們可是受人尊敬的“全能手”。

他們表演很專業,他們口音很迷人,他們嗜好很特別,他們有事沒事還要端起架子,留起胡子去舞臺上遛兩圈兒。

莎士比亞舞臺劇

英國的戲劇界可比影視圈要熱鬧,倫敦“西區”的歷史傳統遠比大洋彼岸的百老匯要悠久得多,許多好萊塢明星也常常來到倫敦西區看舞臺劇表演“偷師”。而泡在詩歌中長大的英國人,對莎士比亞的舞臺劇更是懷有特別的情愫。有些擁有貴族血統的演員們從小對莎翁的詩劇耳濡目染,外加英國演員多是學院系出身,莎翁的舞臺劇也成了每位接受過正統表演教育的英國演員的必修課。不過,將表演戲劇設為踏入演藝圈的“必備條件”還要歸功于勞倫斯·奧利弗和他的第二任妻子費雯·麗開創的“傳統”。二人于好萊塢成名之前已經在英國國內登臺演出多年,并取得異常矚目的成就。為了表彰奧利弗在舞臺劇表演方面的突出造詣以及頭頂上那輪永遠閃亮的“莎劇王子”光環,英國戲劇界以他的名字命名了當今戲劇界的最高獎項——“勞倫斯·奧利弗獎”,引得當代英國演員們競相追逐。

裘德·洛20歲便開始了職業舞臺演出生涯,1993年以《言行失檢》一劇獲得奧利弗獎的“杰出新秀”提名。這出戲將他帶到百老匯,并獲得美國戲劇界托尼獎的“杰出配角”提名。本·威士肖則因2004年出演舞臺劇《哈姆雷特》一舉成名,而《理查二世》正好是他最喜歡的莎翁歷史劇。正當紅的湯姆·希德勒斯頓在影視圈大熱前,就在英國戲劇圈享有一定地位,憑借戲劇《辛白林》和《奧賽羅》贏得勞倫斯·奧利弗獎最佳新人獎提名。而憑借《X戰警》系列大火的“萬磁王”伊恩·麥克萊恩也曾獲得過勞倫斯·奧利弗最佳演員獎,“X教授”帕特里克·斯圖爾特更是在英國戲劇界享受盛譽,飾演過不少莎翁筆下的經典角色。

英倫演員大都有強烈的舞臺情結,即使已經在銀幕上名揚海外,但仍會每年留出檔期回去演舞臺劇。雖然舞臺劇收入與影視劇收入有天壤之別,排練和巡演時間又長,無法在其中安插其他工作,但他們仍會堅持,因為在以“戲劇是最偉大成就”為豪的英國演員看來,“演舞臺劇是作為演員的本分”。

英劇

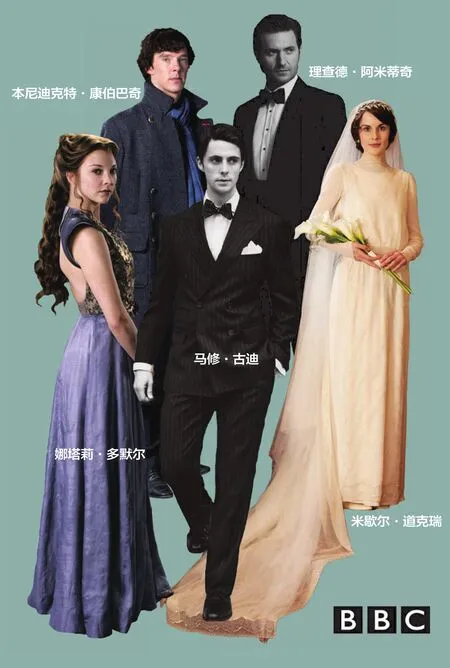

雖然舞臺劇是打磨演員們功底的好去處,但并不是他們“揚名立萬”的唯一出路。從小參與多部舞臺劇演出,曾就讀于伯明翰大學戲劇專業并在倫敦著名的韋伯道格拉斯戲劇藝術學院繼續深造的馬修·古迪則是通過電視電影《一位丑陋繼姐姐的供詞》出道。蟄伏兩年后,他得到了同玉女曼迪·摩爾一起主演青春喜劇片《總統千金歐游記》的機會,因而順利地敲開了好萊塢的大門。同樣不靠戲劇出道的還有在《霍比特人》中飾演索林·橡木盾的理查德·阿米蒂奇,他曾在倫敦音樂戲劇藝術學院學習表演,雖然期間參加了不少皇家莎士比亞劇團的舞臺演出,但一直處于“劇紅人不紅”的狀態。直到2004年,阿米蒂奇主演了BBC迷你劇《南方與北方》,他出色演繹了來自北方的工業場主約翰·桑頓,紳士翩翩的儒雅形象收獲了全世界的目光。隸屬“學院派”,畢業于曼徹斯特大學的本尼迪克特·康伯巴奇也在舞臺劇上打磨過演技,但真正讓他聞名全球的還要歸功于BBC迷你電視劇《新福爾摩斯》,“卷福”的昵稱也至此常伴他左右。再說說那些英劇中的熟面孔,出演《皮囊》的尼古拉斯·霍爾特,《唐頓莊園》的“大小姐”米歇爾·道克瑞、《都鐸王朝》的娜塔莉·多默爾和《政局密云》中的詹姆斯·麥卡沃伊,這些如今在好萊塢有大把片約在手的英國明星們,都是借著“英劇”這塊跳板一舉躍入好萊塢制片人眼簾的。

Tips:征服眼睛,不如先征服耳朵

高貴而不高傲,恬淡而不平淡,戲劇學校的訓練不僅挖掘了演員們潛在的藝術氣息,就連演員們一口抑揚頓挫的英式口音也要經過嚴格的把關。十幾年前曾經被美國人鄙視的英倫腔,在十年后搖身一變,成為秒殺“美國佬”的利器。在美國,不少出版社還特意邀請到英國演員參與制作電子發聲讀物,拿捏得恰到好處的語調和情感,讓這些英國演員被貼上了“聽了耳朵會懷孕”的標簽。

在選角室里,好萊塢制片人成群結隊地被那些優美的英式嗓音吸引過去。

“壞蛋”or“英雄”

上世紀70年代,集體到好萊塢闖蕩的英國演員們是銀幕上標準的“壞蛋專業戶”,他們操著一口冷硬的英倫腔,扮演著殘酷暴戾的惡人,卻拿著劇組最低的片酬在好萊塢苦苦打拼。時過境遷,如今的英國演員就像在蛋糕上揀草莓一樣挑走了美國人的角色。拯救世界的美式超級英雄電影作為好萊塢的特色產業之一,已經被英國人占領大半。什么蝙蝠俠、蜘蛛俠、X戰警,這些超級英雄們現在都歸英國人扮演。而最經典的超人,不好意思,他也被探索頻道的大股東、英俊的英國人亨利·卡維爾挑走了。

英國演員就像在蛋糕上揀草莓一樣挑走了美國人的角色。

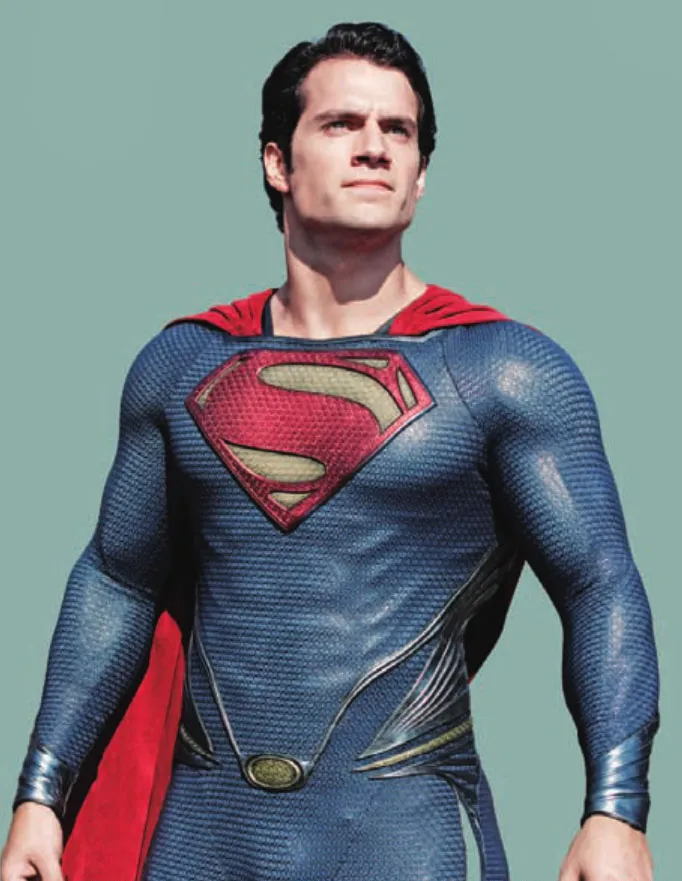

《超人》系列

超人:亨利·卡維爾

他曾在2005年被帝國雜志描述為“好萊塢最不幸的人”,因為卡維爾錯過的角色遠比他演過的角色有名:在《蝙蝠俠:開戰時刻》中惜敗克里斯蒂安·貝爾,在《皇家賭場》中與丹尼爾·克雷格較量落敗。他甚至還曾一度非常有希望出演《超人歸來》中的超人,卻在開拍前等來了與經典老版里超人最為相像的布蘭登·羅斯入選的消息。不過,命運終究是眷顧他的。2011年1月,華納宣布《超人·鋼鐵之軀》將由亨利·卡維爾擔任主演,而他也是第一個扮演成年超人的非美國人。

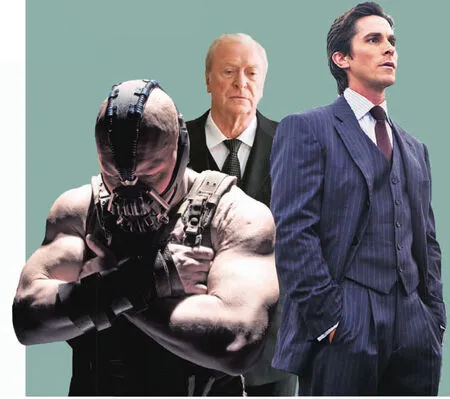

《蝙蝠俠》系列

蝙蝠俠:克里斯蒂安·貝爾管家“阿福”:邁克爾·凱恩貝恩:湯姆·哈迪

在克里斯托弗·諾蘭的《蝙蝠俠》系列上映后,你或許能尋著邁克爾·凱恩飾演的老管家“阿福”一口標準的英式發音,辨識出這系列電影的英國元素絕對不會少,畢竟導演諾蘭也是個英國人。但許多美國觀眾絕想不到守護哥譚市的“蝙蝠俠”克里斯蒂安·貝爾竟然不是個美國人。在2005年戴上暗夜面具后,貝爾飾演的蝙蝠俠成了所有影迷心中的經典,特別是2008年《蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士》的上映,更是在全球掀起“蝙蝠”狂潮。英國演員湯姆·哈迪也在第三部曲《蝙蝠俠:黑暗騎士崛起》中飾演了大反派貝恩。令人意外的是,這一系列摻和了不少英國血液的《蝙蝠俠》電影不僅沒有招來美國人民的反感,其中不少角色還一度成為經典,受人追捧。

喧賓奪主搶風頭

商業性濃厚的劇情電影在各大獎項中寸步難行,尤其是奧斯卡。英國人深知這一點,所以一旦貝爾脫下了蝙蝠俠的斗篷,在《美國騙局》中迅速增肥,立馬就收獲了奧斯卡最佳男主角的提名。當然,被英國人盯上的奧斯卡最近實在有點犯愁,在剛剛落下帷幕的第87屆頒獎典禮上英國演員大軍逆襲。自家開的作坊連年客人進來做主,奧斯卡雖然不樂意但也不得不買賬,誰讓這些英國人不僅盯上了易出彩的人物傳記電影,就連湯姆大叔家的政客角色,他們也不放過。

奧斯卡提名名單上占據著半壁江山的英國演員,讓好萊塢昔日的民族自豪感蕩然無存。

1 在費雯·麗的表演生涯中,她因成功飾演電影《亂世佳人》和《欲望號街車》兩度獲得奧斯卡最佳女主角獎。《亂世佳人》中的勵志名言“明天會更好”也在她的詮釋下流傳至今。

2 氣質高貴的葛麗亞·嘉遜在被米高梅公司發掘后,由于常年在銀幕上扮演夫人的角色而被稱為“米高梅夫人”。雖然她一生只拿過一次奧斯卡影后,但她卓爾不凡的演技卻助她先后獲得了六次奧斯卡提名。

3 本·金斯利自小在母親熏陶下愛上戲劇表演。他曾多次隨皇家莎士比亞劇團和皇家宮廷劇團表演莎翁名劇。外形相似、又有印度血統的本·金斯利在完美演繹《甘地傳》后被視為甘地的化身,并讓影片獲得包括最佳影片在內的八項奧斯卡獎項。

4 超級英雄被換上英倫血統已經見怪不怪了,但誰都沒想到“林肯”也會被英國人“染指”。作為影史上第一個獲得三次奧斯卡影帝的演員,好萊塢急于把他收入囊中,而不是再稱呼他:一位英國演員。

5 雖然醉心于舞臺,但對于好萊塢伸出的橄欖枝,杰瑞米·艾恩斯并沒有拒絕。他憑著《法國中尉的女人》《死去的孿生子》等影片在好萊塢站穩腳跟,并通過一部《命運的逆轉》將自己的名字永遠定格在好萊塢影史中。

6 在英國影視圈被稱為“才女”的艾瑪·湯普森演技同樣出色。她憑借《霍華德莊園》在1992年席卷北美各大電影節的影后桂冠,并順利奪得奧斯卡最佳女主角獎。而由她參與劇本創作的電影《理智與情感》還獲得了第68屆奧斯卡最佳改編劇本獎。

7 2006年,海倫·米倫在《女王》中扮演英女王伊麗莎白二世,問鼎第79屆奧斯卡影后。此前,她剛憑借電視電影《伊麗莎白一世》為自己捧回艾美獎。

8 美國人年年被親英情緒糾結著,但當科林·菲斯屏氣凝神地站在話筒前,憑著他獨有的感染力,他們還是不得不把小金人雙手奉上。

9 1996年,凱特·溫斯萊特因演出李安執導的《理智與情感》,首次入圍奧斯卡最佳女主角獎。她在1997年的賣座電影《泰坦尼克號》中擔任女主角蘿絲,藉此聞名全球。然而,真正讓她捧回奧斯卡小金人的卻是另一部愛情電影《朗讀者》。

10 首度入圍奧斯卡就斬獲影帝,“小雀斑”埃迪·雷德梅尼無疑是幸運的。盡管33歲的他在奧斯卡最年輕影帝排行中排位第八,但他依然是首位80后影帝。《萬物理論》中,他惟妙惟肖地出演了天文物理學家斯蒂芬·霍金,得到霍金本人“感覺就是在看自己”的評價,無疑是最大的肯定。