層次分析法在公路軟基處理方法選擇中的應(yīng)用

李元軍

(山西省交通科學研究院,山西 太原 030006)

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是道路建設(shè)領(lǐng)域取得了很大成就,但我國地形復雜,軟土分布廣泛,如軟基處理方法不當,就會影響道路在運營過程的服務(wù)性能和安全性能。就目前階段軟基處理方法多種多樣[1],這也為施工技術(shù)人員提供多種方案,但是在實際工程對軟基處理方案進行選擇時,往往憑借工程技術(shù)人員的主觀經(jīng)驗來進行分析選擇方案的情況經(jīng)常存在,使得最終選擇的方案由于缺失了全面性和客觀性造成造價成本的提高或者處治效果不理想的現(xiàn)象,比較盲目局限。為了減少由于完全依靠經(jīng)驗來進行方案選擇的局限和盲目,筆者提出采用定性和定量結(jié)合的層次分析法[2]對道路工程中軟基處理方案進行最優(yōu)選取,以期能夠在軟基處理方案選擇上為相關(guān)工程問題提供合理的方法。

1 層次分析法原理

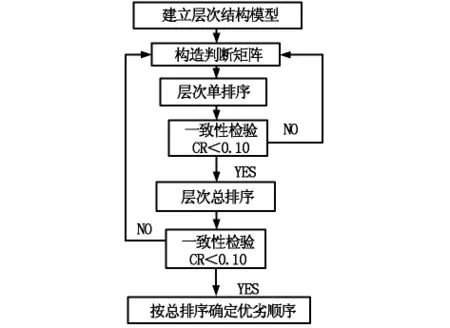

層次分析法是一種多目標的決策分析方法,具有需要信息量少及研究簡單的優(yōu)點,非常適用于僅用定性方式難以解決的問題,通過采用該法,可以達到定性轉(zhuǎn)化為定量分析的目的,進而提高解決問題的客觀性和實用性。采用該方法的關(guān)鍵是找出問題之間的內(nèi)在因素并用樹樁、階梯形式的層次結(jié)構(gòu)模型,根據(jù)各因素和各層之間的相對重要性關(guān)系構(gòu)建判斷矩陣,并以此通過排序和一致性檢驗來逐步解決問題。圖1為層次分析法步驟示意圖。

圖1 層次分析法步驟示意圖

1.1 構(gòu)建模型和判斷矩陣

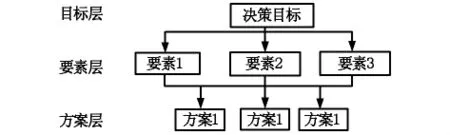

a)構(gòu)件層次分析法結(jié)構(gòu)模型。層次分析結(jié)構(gòu)模型是以解決問題相關(guān)因素為基礎(chǔ)的,并逐層分為目標層、要素層及方案層等,模型簡圖見圖2。構(gòu)件模型的關(guān)鍵就是充分分析問題相關(guān)的內(nèi)在因素及其從屬關(guān)系。

圖2 層次分析結(jié)構(gòu)模型示意圖

b)構(gòu)造判斷矩陣。判斷矩陣[3]是整個層次分析法的核心和關(guān)鍵,其根據(jù)研究對象的不同情況各不相同,矩陣的構(gòu)成元素表示相對重要性,其具體是由低層次的所有因素相對于高層次中某一因素進行兩兩比較而形成的。設(shè)某一因素層為集合{A1,A2,…,An},則通過比較可得判斷矩陣為:

式中 aij(i,j=1,2,…,n)表示因素 Ai與因素 Aj比較時相對重要程度,其中相對重要性的矩陣標度見表1所示。且判斷矩陣有以下性質(zhì):aij>0;aii=ajj=1;aji=1/aij。

表1 判斷矩陣標度

1.2 排序和一致性檢驗

假設(shè)判斷矩陣為A,其對應(yīng)特征值為λ,且W為判斷矩陣A的非零特征向量,則有AW=λW。令W=(W1,W2,…,Wn)T,W 中各個分值代表權(quán)重,是某層各個因素相對于上層的重要性單排序形成的結(jié)果。而層次總排序則是由最高層次向最低層次進行的重要性排序權(quán)值過程。通過一致性檢驗[3],是為了滿足工程人員主觀和客觀事物保持完整一致性的要求。其衡量指標為CR值(隨機一致比例)。

2 軟基處理方案確定

2.1 工程概況

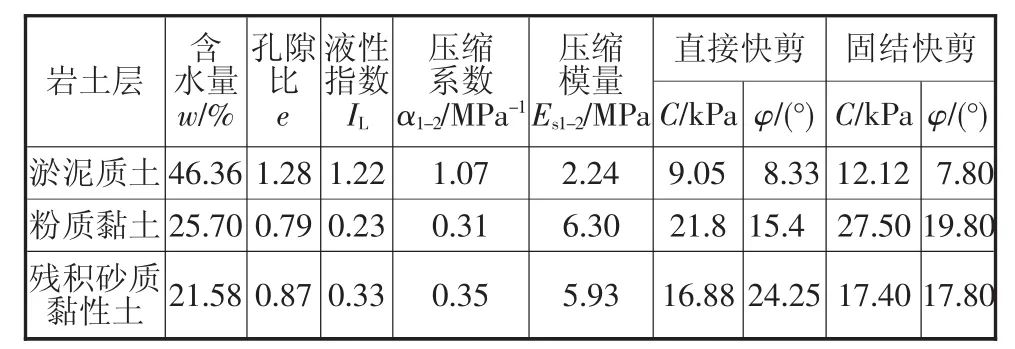

某二級公路長12 km,設(shè)計速度為80 km/h,在K4+300—K8+700的樁號范圍廣泛分布著軟土,且軟基深度范圍是5~10 m,平均深度為7.8 m,設(shè)計文件指出,該路段連接的兩個地方對于經(jīng)濟的發(fā)展尤為重要,故其對于工期要求較緊,根據(jù)工程地質(zhì)勘查報告可知相應(yīng)土層性質(zhì)指標見表2所示。

表2 主要土層性質(zhì)指標

2.2 方案初選

道路軟基處理方法按照處理深度可分為淺層軟基處理方案(深度0~3 m)、中層軟基處理方案(3~15 m)、深層軟基處理方案(15 m以上),故結(jié)合本工程實例,軟基處理深度為5~10 m,故屬于中層軟基處理范疇,常見的具體軟基方案有塑料排水板法、強夯置換法、水泥攪拌樁法、袋裝沙井法以及CFG樁法。但是該工程對工期要求較高,故排除需要長時間預壓期的塑料排水板法和袋裝沙井法,故備選的方案包括 CFG樁(C1)、水泥攪拌樁法(C2)以及強夯置換法(C3)3 種。

2.3 層次分析模型構(gòu)建

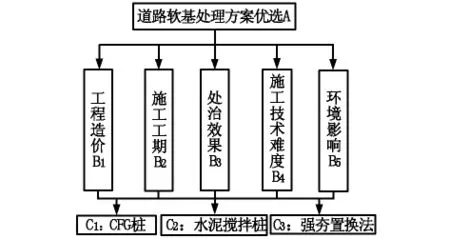

為選擇最優(yōu)的軟基處理方法,結(jié)合該工程有經(jīng)驗的技術(shù)人員的相關(guān)意見,從造價、技術(shù)和環(huán)境三方面找到影響選擇軟基處理方法的因素,分別包括工程造價(B1)、工期(B2)、處治效果(B3)、施工技術(shù)難度(B4)及環(huán)境影響(B5)等 5個因素,再結(jié)合 3個備選方案后,可以構(gòu)建對應(yīng)層次分析模型,如圖3所示。

圖3 道路軟基處理方案優(yōu)選層次分析模型

2.4 構(gòu)造判斷矩陣

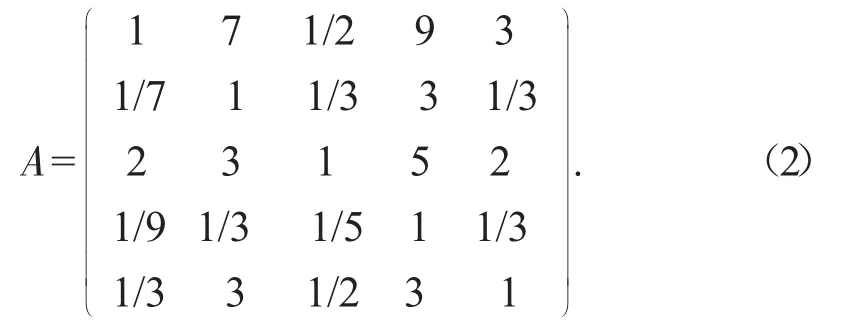

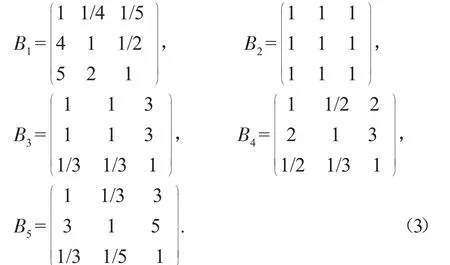

通過專家調(diào)查和經(jīng)驗可得,A層與B層相對重要性A-B矩陣如式(2):

同理將C層各方案兩兩比較可得到關(guān)于B層因素 B1、B2、B3、B4和 B5的相對重要性矩陣,具體如式(3):

2.5 矩陣結(jié)果匯總

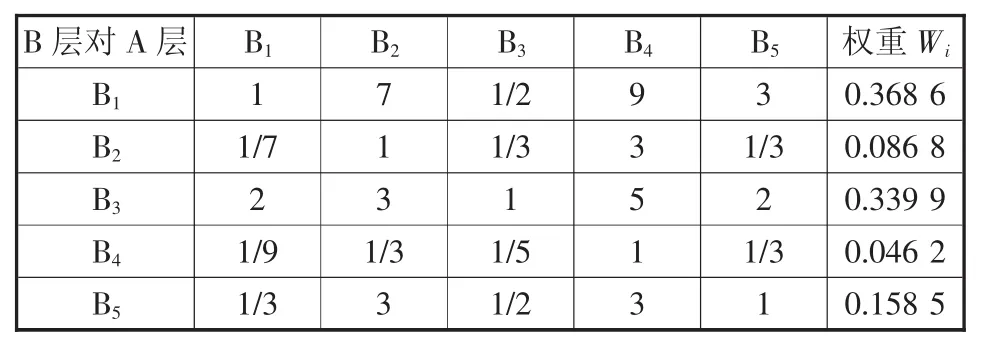

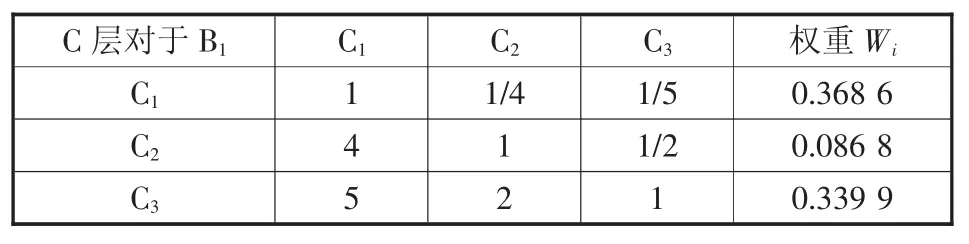

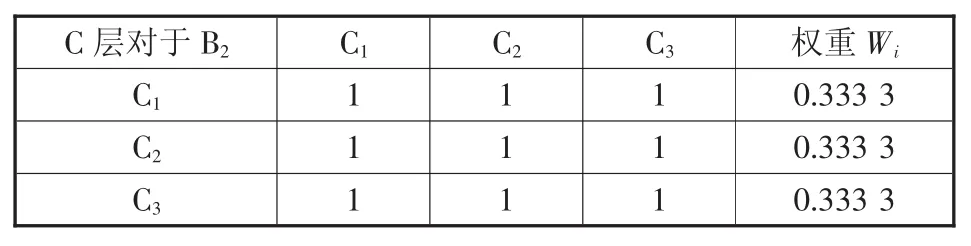

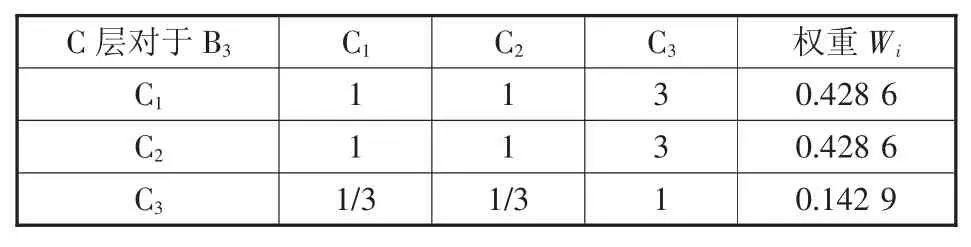

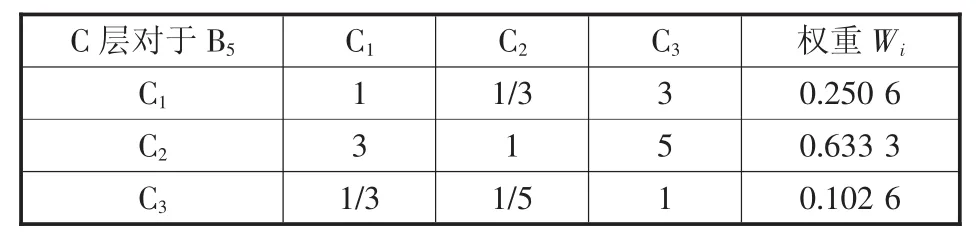

為了方便運算使問題簡單化,采用層次分析軟件對構(gòu)造的數(shù)據(jù)進行處理和分析,可分別得到A-B和B-C相關(guān)的矩陣權(quán)重信息,分別見表3~表8。

表3 A-B層次判斷矩陣計算結(jié)果

表4 B1-C層次判斷矩陣計算結(jié)果

注:λmax=3.024 7,CR=0.023 7,滿足檢驗。表5 B2-C層次判斷矩陣計算結(jié)果

表6 B3-C層次判斷矩陣計算結(jié)果

表7 B4-C層次判斷矩陣計算結(jié)果

表8 B5-C層次判斷矩陣計算結(jié)果

2.6 確定最優(yōu)方案

匯總表3~表8結(jié)果,可得方案C的層次總排序計算結(jié)果,見表9。

表9 方案C的層次總排序計算結(jié)果

由表9可知,方案和C1、C2和C3的總排序權(quán)重分別為0.265 8、0.423 0、0.311 2,方案C2的權(quán)值最高,故決定采用的最優(yōu)的軟基處理方案為C2(水泥攪拌樁法)。

3 實施方案與效果評價

3.1 水泥攪拌樁的設(shè)計

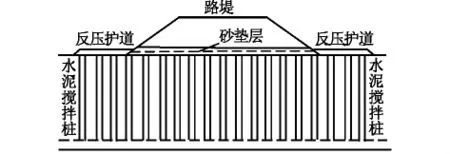

水泥攪拌樁[4]是一種綜合物理和化學反應(yīng)來處理軟基的方法,主要通過攪拌機將固化劑(水泥和水配成的漿液)噴入軟基中,通過攪拌從而利用物理化學反應(yīng)來形成一定強度的樁體,從而達到軟基加固的目的。在具體設(shè)計時,為了增強路基整體的穩(wěn)定性以及受力的均勻性,在路基兩側(cè)鋪設(shè)反壓護道(邊坡比例為1∶1.5,設(shè)計高度為2 m),并在樁頂端鋪設(shè)50 cm砂墊層,水泥攪拌樁布置采取等邊三角形,樁土應(yīng)力比為4,樁的直徑和布置間距分別為0.5 m及1.5 m,由于處理深度為5~10 m,故采取樁長為11 m。具體處理方案示意圖如圖4所示。

圖4 水泥攪拌樁軟基處理方案示意圖

3.2 施工工藝和控制

根據(jù)水泥攪拌樁設(shè)計相關(guān)參數(shù),為達到最佳的處理軟基效果,對水泥攪拌樁大面積施工時要采取嚴格的施工工藝,該工程采用三噴四攪的工藝流程:樁機就位→制備水泥漿→攪拌下沉(不噴漿)→攪拌提升(噴漿)→重復攪拌下沉(噴漿)→關(guān)閉攪拌機并清洗→移位。在施工過程中的質(zhì)量監(jiān)控是關(guān)鍵環(huán)節(jié),最為重要的是控制好水灰比和噴漿量,由于水泥量是形成樁身強度的基本要素,該參數(shù)的大小直接與成樁的質(zhì)量相關(guān)。在實際施工時,應(yīng)該采用比重計現(xiàn)場測定水泥漿的參數(shù),并將比重參數(shù)與水灰比進行相關(guān)分析以控制水灰比;同時利用流量計控制噴漿量。

3.3 效果評價

在施工成樁7 d后,為檢查水泥攪拌樁成樁的均勻性以及成樁樁徑,對其樁頭進行淺部開挖處理,并抽檢總樁數(shù)的5%作為代表,結(jié)果表明攪拌樁不良成樁的比例僅有0.7%而且成樁均勻,樁徑基本達到設(shè)計要求。

為了直觀反映通過層次分析模型法優(yōu)選的軟基處理方案的效果,結(jié)合JTGD30—2015《公路路基設(shè)計規(guī)范》等對工后沉降測量的要求[5-6]來判斷。

表10 公路路基容許工后沉降 m

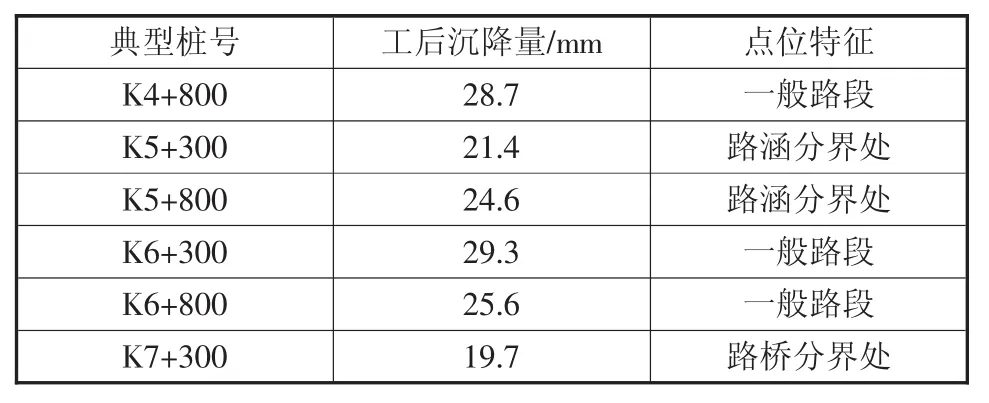

結(jié)合工程實例,在軟基路段樁號范圍K4+300—K8+700內(nèi)選擇6個代表性樁號進行工后沉降抽檢測量,結(jié)果見表11。

表11 代表性樁號工后沉降情況

從表11可知在代表性樁號中,工后沉降最小值為路橋分界處的19.7 mm,最大值為一般路段的29.3 mm,均符合規(guī)范要求[5]。可見,采用水泥攪拌樁法處理該公路軟基后,可以有效減少工后沉降,保證較好的處理效果,同時也表明層次分析法在道路軟基處理方法選擇中的應(yīng)用是科學可行的。

4 結(jié)語

結(jié)合工程實例,為解決由于軟基處理方法失誤造成的資源浪費及處治效果不良的問題,采用層次分析法構(gòu)建軟基處理方案結(jié)構(gòu)模型,并用層次分析軟件對數(shù)據(jù)進行處理,得出最佳方案為水泥攪拌樁法。通過對水泥攪拌樁的設(shè)計、施工和效果分析研究,結(jié)果表明工后沉降得到了有效控制,處置效果良好,滿足設(shè)計要求,為相關(guān)道路工程軟基處理方案的選擇問題方面提供借鑒。在具體采用該方法時,要結(jié)合具體的工程實例進行分析,以便得到最佳的選擇方案。