公路隧道建設(shè)的技術(shù)新趨勢(shì)

韓大千

(山西省交通科學(xué)研究院,山西 太原 030006)

1 公路隧道的蓬勃建設(shè)

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)的公路隧道呈現(xiàn)出蓬勃建設(shè)的局面。到2013年底,全國(guó)公路隧道為11 359處,長(zhǎng)度960.56萬(wàn)m;其中,特長(zhǎng)隧道562處、長(zhǎng)度250.69萬(wàn)m,長(zhǎng)隧道2 303處、長(zhǎng)度393.62萬(wàn)m。與2012年底相比公路隧道的數(shù)量增加了1 337處,公路隧道的長(zhǎng)度增加了155.29萬(wàn)m。

公路隧道的建設(shè),不僅僅表現(xiàn)在數(shù)量、長(zhǎng)度有大的增幅,而且遇到的地質(zhì)條件越來(lái)越復(fù)雜、技術(shù)難度不斷增加、功能越來(lái)越引起重視、地理位置越來(lái)越多樣化。

2 公路隧道建設(shè)的技術(shù)新趨勢(shì)

隨著國(guó)內(nèi)公路隧道的大量建設(shè),技術(shù)上也出現(xiàn)了一些新的趨勢(shì),下面筆者針對(duì)情況進(jìn)行一些探討。

2.1 特長(zhǎng)、超長(zhǎng)隧道及隧道群

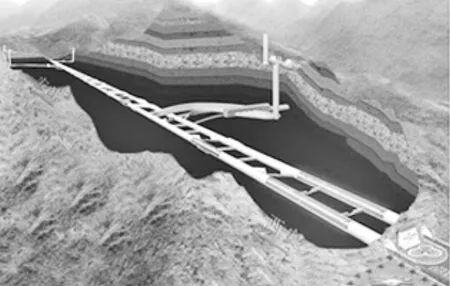

近年來(lái),我國(guó)公路建設(shè)中遇到的長(zhǎng)大隧道、隧道群越來(lái)越多,長(zhǎng)度超過(guò)6 km的隧道就有數(shù)十座,最有代表性的是西康高速的秦嶺隧道。為了施工通風(fēng)及加快施工進(jìn)度的需要,長(zhǎng)度L>6 000 m的公路隧道均建有斜、豎井,建設(shè)規(guī)模及難度與3 000 m<L≤6 000 m的隧道存在較大的區(qū)別,表1中列舉了部分長(zhǎng)大隧道的斜、豎井情況。在《公路隧道設(shè)計(jì)細(xì)則》[1]的校審稿中曾提出,將3 000 m<L≤6 000 m的確定為特長(zhǎng)隧道,將L>6 000 m的確定為超長(zhǎng)隧道。主要是考慮到基于目前汽車(chē)技術(shù)與防災(zāi)救援技術(shù),長(zhǎng)度大于6 km的公路隧道一般需要設(shè)置通風(fēng)豎井或斜井,隧道防災(zāi)救援問(wèn)題突出、災(zāi)害幾率高,運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)復(fù)雜、費(fèi)用較大,設(shè)計(jì)、施工難度較大。結(jié)合隧道的運(yùn)營(yíng)、管理、養(yǎng)護(hù)情況來(lái)看,筆者建議劃分L>6 000 m作為超長(zhǎng)隧道也是比較合理的,建議在隧道規(guī)范修訂時(shí)應(yīng)予以考慮。

圖1 秦嶺特長(zhǎng)隧道豎井示意圖

表1 我國(guó)部分長(zhǎng)大隧道通風(fēng)井情況表

2.2 淺埋隧道

從理論來(lái)看,《公路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTG D70—2004)[2]中淺埋與深埋的分界,按荷載等效高度值,并結(jié)合地質(zhì)條件、施工方法等因素綜合判定。按荷載等效高度的判定公式為Hp=(2-2.5)hq,Hp為淺埋隧道分界深度,hq為荷載等效高度。通過(guò)計(jì)算,在Ⅳ-Ⅵ級(jí)圍巖中,兩車(chē)道淺埋隧道洞頂?shù)母餐练纸绾穸纫謩e為12.5 m、25 m、50 m;三車(chē)道淺埋隧道洞頂?shù)母餐练纸绾穸纫謩e為14.5 m、28 m、60 m。

在Ⅳ-Ⅵ級(jí)圍巖中,按照圍巖級(jí)別的不同,根據(jù)洞頂埋深合理確定隧道淺埋段的范圍主要是為了采取更為穩(wěn)妥的施工方法(見(jiàn)圖2、圖3),以便于隧道施工能安全、順利。通過(guò)調(diào)查大量隧道工程的施工資料,由于施工組織及技術(shù)人員水平的不同,如果可以將上部覆蓋層厚度不足毛洞跨徑2倍的隧道劃分為淺埋式隧道,將有利于提高施工時(shí)的安全系數(shù)。

圖2 側(cè)壁導(dǎo)坑分部開(kāi)挖

圖3 中導(dǎo)洞+雙側(cè)壁導(dǎo)坑開(kāi)挖

2.3 大跨及特大跨隧道

在目前,大跨隧道跨度約為14~18 m,包含三車(chē)道公路隧道及兩車(chē)道隧道的緊急停車(chē)帶段(見(jiàn)圖4);特大跨隧道跨度約為18 m以上,包含四車(chē)道公路隧道、連拱隧道、三車(chē)道隧道的緊急停車(chē)帶段。如山西平陽(yáng)高速的陽(yáng)曲隧道,單洞最大開(kāi)挖寬度19.67 m,三車(chē)道;遼寧沈大高速的金州隧道,單洞最大開(kāi)挖寬度22.5 m,四車(chē)道。

圖4 大跨隧道

近年來(lái)一些大跨及特大跨隧道的建設(shè),為隧道界積累了一定的經(jīng)驗(yàn),按工序施工,及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控量測(cè)就可以安全地完成施工。

相信在將來(lái),在城市及車(chē)流量較大的山嶺隧道,如果地質(zhì)條件允許,將會(huì)越來(lái)越多地選擇建設(shè)大跨及特大跨隧道,為車(chē)輛出行提供越來(lái)越好的條件。

2.4 小凈距、連拱、分岔式隧道、近接隧道、地下互通立交、螺旋隧道

隧道作為構(gòu)造物,在L<3 000 m的情況下,大多數(shù)隧道的布設(shè)需要服從于路線(xiàn)的布設(shè)情況、沿線(xiàn)的地質(zhì)構(gòu)造情況,為整個(gè)工程的貫通提供支持。由于上述情況,近年來(lái)出現(xiàn)了小凈距、連拱、分岔式隧道、近接隧道、地下互通立交、螺旋隧道等多種形式,有效地解決了建設(shè)中遇到的難題。

a)小凈距隧道 中間巖柱在5~20 m中間的隧道。

b)連拱隧道 內(nèi)側(cè)結(jié)構(gòu)為整體的隧道。

c)分岔隧道 由大拱或連拱過(guò)渡為上下行分離的隧道,典型的如山西晉濟(jì)高速拍盤(pán)隧道。

圖5 晉濟(jì)高速拍盤(pán)隧道

d)近接隧道 平面或立面距離較近或有交叉的隧道,如福建金雞山隧道、重慶渝中連接隧道。

e)地下互通立交 我國(guó)城市快速發(fā)展,交通量急劇增加,導(dǎo)致城市立交發(fā)展迅猛。為了減少地面立交工程對(duì)區(qū)域規(guī)劃的破壞以及地形的需要,地下立交成為一個(gè)新的發(fā)展趨勢(shì)。典型工程如長(zhǎng)沙市營(yíng)盤(pán)路湘江隧道和廈門(mén)市萬(wàn)石山地下立交工程。

圖6 廈門(mén)萬(wàn)石山地下立交

其中,長(zhǎng)沙營(yíng)盤(pán)路隧道通道總長(zhǎng)約8.5 km,主線(xiàn)為雙向四車(chē)道。它并非簡(jiǎn)單的“一個(gè)隧道兩個(gè)口”,而是一個(gè)雙線(xiàn)四匝道八出入口的互通式多通道隧道,相當(dāng)于在湘江底下建一座“水下互通式立交橋”,為解決隧道出入口擁堵的交通難題提供了新思路。尤其值得一提的是,最淺的地方就只有11 m,且是巖體松散、易破碎、已坍塌的強(qiáng)風(fēng)化層,施工采用“先兩邊后中間、先上面后下面”的“眼睛法”(也叫“九步開(kāi)挖法”),順利為我國(guó)開(kāi)挖水下立交隧道積累了經(jīng)驗(yàn)。

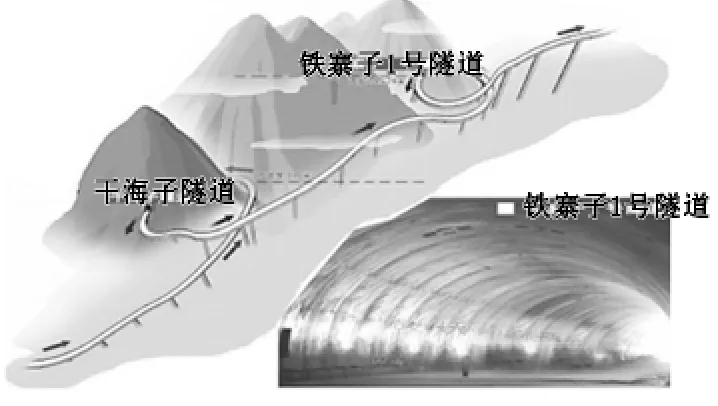

f)四川雅西高速拖烏山雙螺旋隧道 此為國(guó)際首創(chuàng)的雙螺旋小半徑曲線(xiàn)型隧道。干海子和鐵寨子雙螺旋隧道兩座隧道中間相距5.687 km的距離,這段路線(xiàn)總長(zhǎng)度約10 km;實(shí)現(xiàn)了在4 km的“V”形峽谷范圍內(nèi)連續(xù)爬升300 m,為解決路線(xiàn)爬升、克服海拔高差提供了新范本。

圖7 雙螺旋隧道示意圖

2.5 過(guò)海、過(guò)江隧道

廈門(mén)翔安海底隧道翔安隧道為雙向六車(chē)道,隧道開(kāi)挖寬 17 m、高 12 m,最大開(kāi)挖斷面達(dá)到170 m2,是世界最大斷面的海底隧道。工程全長(zhǎng)8.695 km,其中海底隧道長(zhǎng)6.05 km,跨越海域?qū)捈s4.2 km,總投資31.97億元,已建成通車(chē)。

南京長(zhǎng)江隧道工程位于長(zhǎng)江一橋與三橋之間,是一條解決長(zhǎng)江南北過(guò)江交通的城市快速路。越江隧址從江北濱江路開(kāi)始,到江南清河路結(jié)束,總長(zhǎng)5 853 m。地層主要為第四系全新統(tǒng)沖積層,巖性以粉質(zhì)黏土、淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、粉細(xì)砂為主,隧道主要位于該地層。深部為白堊系下統(tǒng)浦口組地層,巖性以泥巖為主。基巖頂面起伏不大,頂板埋藏深度約55~60 m。

除上述工程外,我國(guó)還順利建成了青島海底隧道等。通過(guò)積累的工程經(jīng)驗(yàn),我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始規(guī)劃山東省蓬萊與旅順的橫跨渤海口的海底通道的建設(shè),預(yù)計(jì)全長(zhǎng)123 km,平均深度20~30 m,最深約70 m,造價(jià)超過(guò)2 000億。

2.6 零開(kāi)挖、零擾動(dòng)進(jìn)洞、橋隧相接

在一些地質(zhì)條件差、地形陡峭的路段,為了更好地保護(hù)環(huán)境,減少施工帶來(lái)的滑坡、滑塌等次生災(zāi)害,已由原來(lái)的大刷坡、縮短隧道長(zhǎng)度的進(jìn)洞方式調(diào)整為零開(kāi)挖、零擾動(dòng)進(jìn)洞、橋隧相接的方式。

圖8 零開(kāi)挖、零擾動(dòng)進(jìn)洞

圖9 橋隧相接

對(duì)不良地質(zhì)、不利地形條件,可考慮預(yù)先地表預(yù)加固、超前預(yù)加固、反壓回填與擋護(hù)。通過(guò)延長(zhǎng)暗洞、放陡邊坡等方法在有的項(xiàng)目中可將原設(shè)計(jì)的40多米邊坡降低至10 m以?xún)?nèi)。在經(jīng)過(guò)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)比較后,盡可能采用“前置式洞口施工法”施工,在洞外不開(kāi)挖山腳土體的情況下,采用兩側(cè)開(kāi)槽逐榀施作工字鋼拱架,隨著鋼拱架推進(jìn)逐漸接近山體,拱架間以縱向鋼筋連接為整體,澆注混凝土形成臨時(shí)襯砌,在進(jìn)洞前以臨時(shí)襯砌成洞,回填反壓后再進(jìn)行內(nèi)挖法施工。有的洞門(mén)為斜洞門(mén)時(shí),橋臺(tái)設(shè)置應(yīng)順應(yīng)洞門(mén),設(shè)置為斜橋臺(tái)。

2.7 棚洞

由于有的路段地質(zhì)為膨脹性黏土或膨脹性強(qiáng)分化巖,土體內(nèi)夾雜大小不一的堅(jiān)硬沙巖石塊,土體內(nèi)裂隙水豐富,路基大面積開(kāi)挖時(shí),極易造成塌方和滑坡,大面積開(kāi)挖極其困難,且施工隱患很大,所以采用明洞施工難以實(shí)施,造價(jià)太高,工期太長(zhǎng)。明洞方案盡管可以一勞永逸,但在此工期無(wú)法保證,而采用棚洞方案可以縮短工期,降低工程造價(jià)。為防止山體形成的泥石流進(jìn)入棚洞,邊坡上需進(jìn)行綠色柔性防護(hù),同時(shí)在高邊坡上每隔8 m一個(gè)臺(tái)階同時(shí)設(shè)置截水溝。

圖10 典型棚洞

棚洞隨地形和地質(zhì)條件的不同有多種類(lèi)型,但其基本構(gòu)造有內(nèi)墻、外側(cè)支撐結(jié)構(gòu)和頂板支撐結(jié)構(gòu)。地基條件較弱的情況下,還需設(shè)置底部支撐結(jié)構(gòu),相當(dāng)于涵洞的支撐梁。內(nèi)墻可做成鋼筋混凝土板墻和外部支撐共同構(gòu)成樁板式支擋墻。外墻支撐結(jié)構(gòu)可根據(jù)地形和地質(zhì)情況的不同做成剛架式、柱式和墻式。外板可采用T形梁、I型梁或空心板梁截面預(yù)制安裝構(gòu)件。

2.8 洞內(nèi)防排水

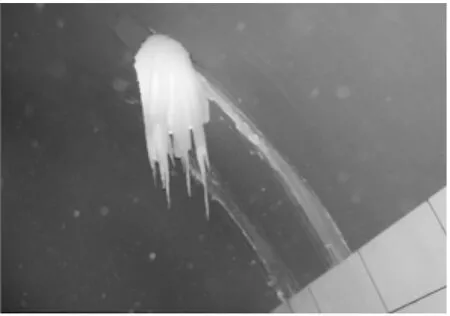

圖11 隧道拱頂滲水結(jié)冰

圖12 隧道漏水路面結(jié)冰

目前,滲漏水是隧道工程面臨的頑疾,對(duì)公路隧道的行車(chē)安全影響更為突出。由于在施工及管理中往往突出了結(jié)構(gòu)安全的重要性而沒(méi)有足夠重視防排水工程的施工質(zhì)量,多座隧道運(yùn)營(yíng)期出現(xiàn)滲漏水情況,嚴(yán)重的出現(xiàn)“水簾洞”、“懸冰洞”情況,對(duì)襯砌結(jié)構(gòu)安全、行車(chē)安全等形成重大隱患。所以,對(duì)長(zhǎng)大隧道而言,防排水工程的施工質(zhì)量就代表著隧道的施工質(zhì)量,應(yīng)精細(xì)化管理,從嚴(yán)抓起。

山西省交通科學(xué)研究院正在研究的《山西省運(yùn)營(yíng)隧道滲漏水防治技術(shù)》課題,對(duì)施工縫、防水板、電纜槽等部位通過(guò)申請(qǐng)專(zhuān)利、研究,提出了新工藝、新形式,力求能夠改善運(yùn)營(yíng)隧道的滲漏水問(wèn)題。

2.9 地質(zhì)超前預(yù)報(bào)

目前,國(guó)內(nèi)應(yīng)用TSP203、TGP206等技術(shù)存在兩個(gè)技術(shù)問(wèn)題:其一,對(duì)三維地震場(chǎng)波的處理僅來(lái)自掌子面前方,忽略了兩側(cè)、地表、上覆、下伏地層回波的影響,會(huì)造成虛報(bào)誤報(bào)。應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行波場(chǎng)分離,取出前方回波,濾除各種側(cè)向回波。其二,TSP203、TGP206等觀測(cè)方式將檢波器與炮點(diǎn)布置在隧道一側(cè),沒(méi)有橫向偏移距,僅能滿(mǎn)足隧道兩側(cè)波速分析,影響反射目標(biāo)的準(zhǔn)確定位,造成波速與圍巖特性沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系。

TST超前預(yù)報(bào)系統(tǒng)較好地解決了以上問(wèn)題,應(yīng)對(duì)其推廣應(yīng)用。

2.10 通風(fēng)、照明

2.1 0.1 通風(fēng)

目前,國(guó)內(nèi)開(kāi)始應(yīng)用靜電集塵的方法來(lái)嘗試解決特長(zhǎng)隧道位于環(huán)境保護(hù)區(qū)無(wú)法設(shè)置斜豎井排煙的問(wèn)題。靜電集塵廣泛應(yīng)用于工業(yè)除塵,技術(shù)較成熟,但費(fèi)用較高。

此外,由于受坡度、高差和車(chē)流工況的影響,雙洞單向隧道兩相鄰洞內(nèi)需風(fēng)量往往差異很大,我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始在特長(zhǎng)隧道中研究采用雙洞互補(bǔ)式網(wǎng)絡(luò)通風(fēng)方案。構(gòu)建的雙洞換氣系統(tǒng)不僅保證隧道內(nèi)的污染物濃度不超過(guò)限制值,且比“左線(xiàn)單斜井+右線(xiàn)全射流風(fēng)機(jī)”方案節(jié)省了通風(fēng)系統(tǒng)初投資及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

2.1 0.2 照明

隧道照明開(kāi)始廣泛應(yīng)用節(jié)能的LED設(shè)備,但有的省份考慮到LED燈的質(zhì)量參差不齊、造價(jià)較高且損失率較高,所以?xún)H在應(yīng)急照明和中短隧道中采用。

洞內(nèi)行車(chē)段新型反光標(biāo)志如反光標(biāo)線(xiàn)、輪廓標(biāo)等的采用一定程度上減少了燈具的布設(shè)及開(kāi)啟,節(jié)省了電能。

此外,有的隧道還引入了低空照明,就是將拱頂?shù)臒艟哒{(diào)整到側(cè)壁稍高于駕駛員視線(xiàn)的位置,提高了照明效率。

福建省高速公路隧道照明通過(guò)節(jié)能技術(shù)的研究與應(yīng)用,隧道單洞平均能耗費(fèi)用由設(shè)計(jì)初期的30萬(wàn)元/年公里,降到目前的15萬(wàn)元/年公里。

浙江省開(kāi)發(fā)了一套智能化公路隧道照明節(jié)能控制系統(tǒng),最低節(jié)能效率達(dá)到17.3%,最高節(jié)能效率達(dá)到45%。

陜西省在青蘭高速17座隧道照明系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)中,對(duì)長(zhǎng)隧道(大于500 m)的部分設(shè)計(jì)參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)按最新成果進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,特別是提出和采用了在科研成果支撐下的短隧道照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)新方法,還根據(jù)交通量的發(fā)展,提出和采用了分期修建的原則和方法,無(wú)論是建設(shè)費(fèi)用,還是運(yùn)營(yíng)費(fèi)用都比原設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)節(jié)省約一半。

總之,通過(guò)公路隧道多年來(lái)的運(yùn)營(yíng),通風(fēng)、照明費(fèi)用在運(yùn)營(yíng)費(fèi)用中所占比重較大,各省都在積極研究節(jié)能的方法。相信通過(guò)節(jié)能措施,公路隧道能更優(yōu)質(zhì)、高效地服務(wù)。

3 問(wèn)題與體會(huì)

a)隧道設(shè)計(jì)形式上是新奧法,但還需要深入仔細(xì)研究隧道的圍巖地質(zhì)特點(diǎn),這樣開(kāi)挖后出現(xiàn)施工方法不適應(yīng)或者變更的情況會(huì)有效減少。

b)有的勘察由于地形復(fù)雜,便道工程巨大且較難實(shí)現(xiàn),洞頂較難實(shí)施鉆探,有的地質(zhì)勘察難以到位,資料在設(shè)計(jì)時(shí)還不齊全。應(yīng)出臺(tái)相應(yīng)的制度,允許設(shè)計(jì)單位在隧道施工中進(jìn)行補(bǔ)勘,并通過(guò)實(shí)施超一定比例的變更由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)處罰來(lái)降低變更風(fēng)險(xiǎn)。

c)對(duì)公路隧道建設(shè)中的關(guān)鍵技術(shù),如深豎井施工技術(shù)、通風(fēng)細(xì)部參數(shù)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控設(shè)施、防災(zāi)救災(zāi)預(yù)案等系統(tǒng)研究深入程度不夠,造成后期工程建設(shè)管理的困難,甚至造成很大的浪費(fèi)。

d)加固、維修方案更便于大膽地嘗試新技術(shù)、新材料,為新建工程的大范圍應(yīng)用鋪平道路,設(shè)計(jì)人員應(yīng)積極參與。

e)應(yīng)大膽創(chuàng)新,積極地把創(chuàng)新思維植入大腦,積極引入其他行業(yè)成熟技術(shù)、材料、工藝等解決本行業(yè)技術(shù)難題,達(dá)到事半功倍的效果。如鐵路行業(yè)有長(zhǎng)大傾角富水斜井快速抽排水施工工法、干燥粉細(xì)砂地層大斷面斜井進(jìn)入正洞挑頂施工工法、黃土隧道仰拱底鼓整治施工工法、隧道高壓富水?dāng)鄬涌焖偈┕すしǖ瓤梢赃M(jìn)行借鑒。

f)新技術(shù)、新工藝的發(fā)展及創(chuàng)新與設(shè)計(jì)理念的發(fā)展、創(chuàng)新是互相推動(dòng)、互相促進(jìn)的。要開(kāi)放式而不是批判式地去了解新材料、新技術(shù)。

g)新技術(shù)、新材料、新工藝的發(fā)展應(yīng)用與設(shè)計(jì)理念的發(fā)展是相輔相成、互相推動(dòng)促進(jìn)的甚至必要的話(huà)可以參與新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)。工程是創(chuàng)新的土壤,科研是設(shè)計(jì)創(chuàng)新的助推劑。

h)設(shè)計(jì)人員不能簡(jiǎn)單將自己作為設(shè)計(jì)人員,應(yīng)考慮施工如何實(shí)現(xiàn);反思和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)推動(dòng)了技術(shù)創(chuàng)新,專(zhuān)業(yè)上還有廣闊的創(chuàng)新空間。

4 結(jié)語(yǔ)

公路隧道的建設(shè)不僅融合了結(jié)構(gòu)、地質(zhì)、巖土、機(jī)電、消防等多個(gè)方面的內(nèi)容,而且隨著公路隧道的蓬勃建設(shè),在新工藝、新材料、新能源、新技術(shù)的采用方面還會(huì)不斷推陳出新,設(shè)計(jì)人員應(yīng)積極更新設(shè)計(jì)文件。以上是筆者的一些淺見(jiàn),不當(dāng)之處,請(qǐng)各位前輩及同仁批評(píng)指正。