顱骨缺損患者腦血流改變對神經功能的影響

周厚杰 郭 強 劉宏斌 徐石峰

去骨瓣減壓術是神經外科搶救各種原因所致的急癥患者的有效措施之一,是神經外科常見術后遺留癥之一。顱骨缺損修補術主要目的為了恢復顱腔生理密閉性,同時也是為了恢復患者原有面貌,達到美觀的要求。在臨床工作中,筆者也觀察到顱骨修補術后患者神經功能有改善,現將筆者醫院近年來行顱骨修補術患者進行分組總結。

資料與方法

1.基本資料:顱骨缺損患者22 例,其中,男性18 例,女性4 例;患者年齡14 ~60 歲,平均年齡32.23 ±12.82 歲;顱骨缺損時間3 ~36 個月,顱骨平均缺損時間8.23 ±8.54 個月;致病原因,顱腦外傷15 例,高血壓腦出血2 例,動脈瘤1 例;腫瘤術后1 例,動靜脈畸形2 例,大面積腦梗死1 例。顱骨缺損部位:左側10 例右側12 例,單純額部4 例,單純顳部2 例,額顳部6 例,顳頂部2 例,額顳頂部8 例。顱骨缺損面積平均為81.68 ±34.68cm2,最小缺損面積為5cm×5cm,最大缺損面積為12cm×12cm 。患者均能明確描述臨床癥狀情況,主要癥狀為頭暈、頭痛、記憶力下降、肢體功能障礙、活動異常,能配合行TCD 檢查及神經功能評分。

2.術前:患者術前均行頭顱CT 平掃+顱骨三維重建,依照患者顱骨三維數據作出對應的人工顱骨模型,并按標記將二維鈦網塑型后裁剪合適。術前仔細詢問行神經功能評分及行TCD 檢查。動脈瘤及動靜脈畸形患者術前查CTA 或MRA,其余患者未行特殊顱內血管檢查。

3.手術方式:一般原切口切開頭皮及皮下,分離肌肉,予顳肌下將塑型好的二維鈦網按骨窗邊緣放置,要求與骨窗邊緣貼敷良好,骨窗間硬腦膜懸吊數針。無同時行V-P 分流患者。

4.術后:術后2 周左右行神經功能評分及TCD 檢查,對比患者神經功能及TCD 變化,評價臨床癥狀改善情況。術后以患者所有顱內血管血流趨于正常改善20%以上為明顯改善。

5.神經功能評分:使用美國國立衛生院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale,NIHSS 量表),預后按GOS分級評價以及Karnofsky(卡氏,KPS,百分法)功能狀態評分標準。

6.血流動力學檢測方法:分別于顱骨缺損修補前測定每例顱骨缺損患者的患側及健側的頸內動脈(ICA)、大腦前動脈(ACA)、大腦中動脈(MCA)、大腦后動脈(PCA)、基底動脈(BA)、椎動脈(VA)的平均血流速度,顱骨修補術后2 周左右復測TCD。測定時患者取平臥位。

7.統計學方法:計數資料用校正χ2檢驗或確切概率法,計量資料用t 檢驗,以P <0.05 為差異有統計學意義。

結 果

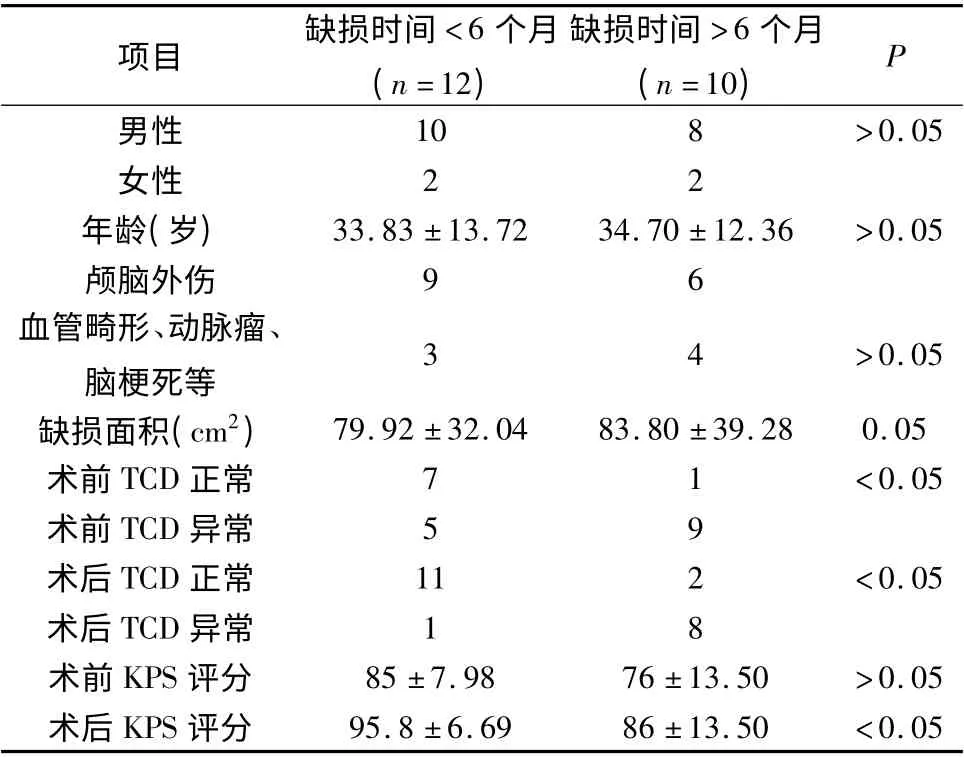

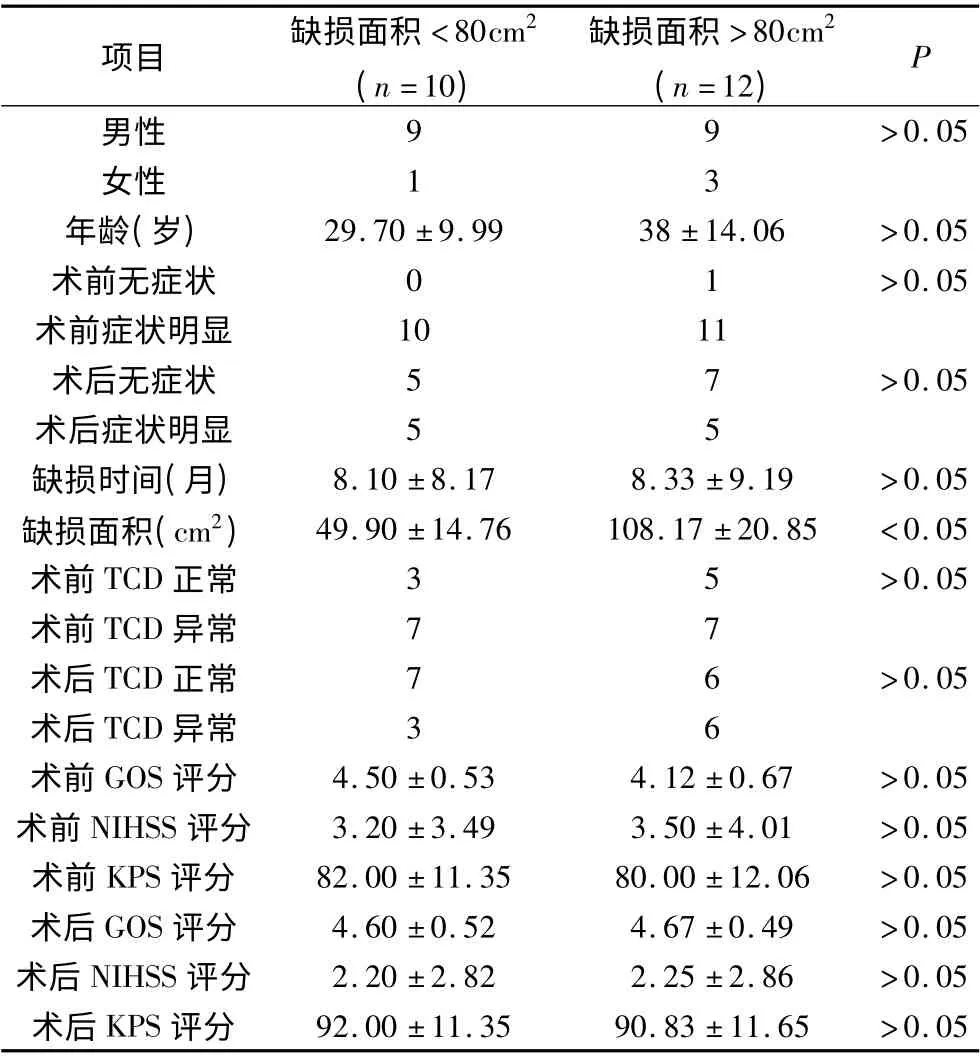

22 例患者均順利完成手術,治療效果全部患者均恢復良好,10 例患者術后對比術前臨床癥狀明顯改善,頭痛、頭暈基本好轉,記憶力下降、肢體功能障礙、活動異常均有明顯改善,余12 例患者臨床癥狀較術前有改善。TCD 檢查術前8 例患者正常,血流加快4 例,血流減慢10 例,具體表現為左頸內動脈血流加快1 例,血流減慢1 例,左側大腦前動脈血流加快1例,左側大腦中動脈血流加快1 例、減慢3 例,左側椎動脈血流加快3 例、減慢3 例,右頸內動脈血流減慢1 例,右側大腦前動脈血流加快1 例、減慢3 例,右側大腦中動脈血流加快3 例、減慢4 例,右側椎動脈血流加快3 例、減慢4 例,基底動脈血流加快3 例、減慢4 例。術后12 例正常,血流加快2 例,血流減慢8例。具體表現為左頸內動脈血流全正常,左側大腦前動脈血流全正常,左側大腦中動脈減慢4 例,左側椎動脈血流減慢3 例,右頸內動脈血流加快1 例,右側大腦前動脈血流加快1 例、減慢2 例,右側大腦中動脈血流加快2 例、減慢6 例,右側椎動脈血流加快2例、減慢3 例,基底動脈血流加快2 例、減慢2 例。經過分組對比,發現缺損時間<6 個月(12 例)與缺損時間>6 個月(10 例)患者在缺損時間、術前術后TCD、術后KPS 評分上比較,差異有統計學意義。而顱骨缺損面積<80cm2(10 例)對比顱骨缺損面積>80cm2(12 例)兩者對患者腦血流及神經功能影響比較,差異無統計學意義(表1,表2)。

討 論

顱骨缺損是神經外科常見的術后遺留癥之一。顱骨缺損使顱內壓長期低于正常生理狀態,使腦脊液及腦血管舒縮對顱內壓生理調節失靈。在大氣壓的作用下皮瓣向內移位,使顱內壓與大氣壓達到平衡,其后果是引起腦組織向內位移,腦血管受牽拉和壓迫,使顱內血流發生改變。TCD 技術是將低發射頻率聲波與脈沖多普勒相結合,使聲波穿透顱骨較薄弱的部位,直接檢測到可以反映顱內動脈血流動力學變化的多普勒信號,TCD 技術為臨床與科研提供了無創性檢測顱內血流動力學的方法[1]。

表1 根據缺損時間分組對比

表2 根據缺損面積分組對比

顱骨缺損病理狀態下的顱內壓為低顱壓,缺損面積越大低顱壓越明顯,在顱骨缺損失去腦脊液及腦血管調節條件下,使腦血流速度減慢。患側的腦血流速度減慢,缺損區域重建的微循環重度異常,導致微循環缺血、缺氧,影響腦組織與血液之間的物質交換和新陳代謝,不利于腦組織恢復[2]。但本組研究發現,顱骨缺損患者不僅表現患側血流異常,也可導致健側血流異常,雖然多數主要表現為血流減慢,但部分患者可表現為血流增快,而且發現顱骨缺損面積的大小對患者神經功能的影響與以往的研究有不同。鄧景陽等[3]提出:3 個月以內早期顱骨修補可更好地改善患者的神經功能及生活質量。唐運濤等[4]更認為去骨瓣術后6 周修補最有利于神經功能的恢復。周厚杰等[5]認為顱骨修補術有利于患者臨床癥狀、局部血流動力學和腦灌注的改善。早期顱骨修補術還能使靜脈回流加快,使腦脊液循環速度增加[6],可改善體位變化時血流量的調節功能,提高腦血管儲備容量及改善傷側半球腦糖代謝[7]。

本研究只探討單純顱骨修補手術對患者腦血流的影響,分析腦血流改變對神經功能的影響。通過分組分析不同缺損時間、不同缺損面積對患者神經功能、顱內血流動力學的影響,通過顱骨修補手術前后患者神經功能及血流動力學的變化,進行對照研究和統計學分析,發現顱骨修補術可使患者局部腦血流趨于正常,表現為血流減慢患者局部血流加快,血流加快者局部血流正常或趨于正常,局部腦灌注均有改善。說明顱骨修補術不僅改善患側大腦半球的血流量,而且改善對側大腦半球的血流量。同時發現顱骨缺損時間長短對患者術前腦血流有不同影響;缺損時間較短患者術前腦血流影響較小,顱骨修補術后在腦血流改善,神經功能恢復上更好,說明顱骨修補術后患者神經功能恢復情況與患者術前顱骨缺損時間長短有一定相關性。也發現顱骨缺損面積的大小對患者神經功能的恢復無明顯影響,這與以往的研究有差異,可能與選擇分組面積的大小有關,需進一步擴大統計例數證明。通過本研究說明只要患者一般情況良好,應盡早行顱骨缺損修補,可以更好地改善患者局部血流、腦灌注和腦功能代謝,促進患者神經功能恢復,有利于患者早期康復,節約經費,但對患者遠期腦血流及神經功能的影響仍需進一步開展研究。

1 安桂華. TCD 的臨床應用價值[J]. 中國醫藥指南,2009,7(6):45-46

2 王忠誠.神經外科學[M].武漢:湖北科學技術出版社,1998:376 -377

3 鄧景陽,曹國彬,陸永建,等.外傷性顱骨缺損早期修補對神經功能恢復的影響[J].廣東醫學,2006,27(5):732 -733

4 唐運濤,劉倫波,陳宏剛,等.提早修補巨大顱骨缺損的臨床效果評估[J].中華神經醫學雜志,2004,3(2):135 -l36

5 周厚杰,劉宏斌,郭強等,顱骨缺損修補術患者腦經顱多普勒超聲及單光子發射計算機體層攝影的分析[J].廣東醫學,2011,7:37 -38

6 Dujiovny M,Fernandez P,Alperin N,et al.Post—cranioplasty cerebrospinal fluid hydrodynamic changes:magnetic resonance imaging quantitative analysis[J].Neurol Res,1997,19:311 -316

7 Winkler PA,Stummer W,Linke R,et al. The influence of cranioplasty on postural blood flow regulation,cerebrovascular reserve capacity,and cerebral glucose metabolism[J].J Neurosurg,2000,93(1):53 -61