跟著宣傳片 看臺北設計

駱瑩瑩

長達7分鐘的“2016臺北申辦世界設計之都”宣傳影片,由制作團隊“仙草影像”花費10個月時間,歷經2個月的實景拍攝、6個月的動畫與后制,從22個人物訪談、47個拍攝地點中,擷取精華剪輯完成。流暢的影像、生動的人物訪談與街景、加上韻律感十足的配樂,傳神地演繹出臺北是一座熱愛設計、設計潛能無窮的城市。

影片一開始以融合動畫與新舊史料地圖演進,呈現臺北城市發展脈絡,傳達不斷在成長與蛻變的“Adaptive City(不斷提升的城市)”主軸,并找來11位國際知名的藝文、設計領域的代表人物現身,由文化傳承帶入設計,強調“以人為本”(design is people)的理念,由人帶入機構、空間、產品、設計活動、街道,最后回歸城市生活本身。這支影片去年已經獲得“2013德國紅點傳達設計獎”,2014年又再度奪下iF傳達設計大獎。

雖然申辦影片的制作由臺灣知名MV工作室“仙草影像”負責,但影片的構架,是由臺北設計之都專案執行長、臺北市文化局局長劉維公先生,和兩次獲得“亞洲最具影響力設計大獎”,也是臺北申請“2016世界設計之都”國際投標書書籍設計的負責人陳俊良設計師一起搭建。本刊專訪陳俊良設計師,為大家解讀宣傳片,并借由宣傳片里出現的人,一起走進臺北的設計。

宣傳片的定調

影片的渲染力很大,我們希望通過7分鐘的影片,向對臺北設計有興趣的人,和國際評審講述臺北的故事。地圖是最容易講述一個城市演變的故事,所以影片的開始用幾張地圖鋪陳臺北的前世今生。接下來是文化傳承,由文化帶入設計師、產品、空間,最后拉到城市生活。我們希望通過這個調性,讓大家清楚地看到,臺北申辦“世界設計之都”,并不只是在城市的硬件部分,設計最終回歸的是生活。這也是世界設計之都的主要理念:打造一座宜居的城市。

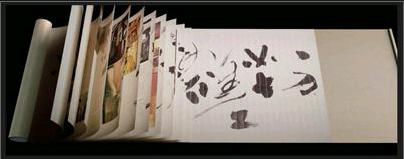

第一位出場的人物是董陽孜

我們覺得,臺北如果能獲得這次殊榮,是因為它是唯一還在繼續使用繁體字的城市。大陸用簡體字,新加坡、香港等等之前使用繁體字的城市,也慢慢的,以簡體字為主軸。繁體字對于整個中華文化來說非常重要,如果所有人都不懂繁體字,誰去解開將來出土的文物的秘密?如果用一種方式去呈現繁體字,那就是書法。回到設計,怎么能夠不把書法當成與國際評審對話的方式?所以,宣傳影片從書法開始,結束的時候,龍鱗裝的申請書立起,這一頭一尾,和臺灣想要傳遞出的文化意向是一致的。

11位出場的人物并非全是設計師

11位出場的人物,有書法家董陽孜、有雕塑家朱銘、有云門舞集的林懷民,有漢聲文化的黃永松,這幾位都是文化界、藝術界的代表人物,選擇他們主要是想突出臺北在文化創新、文化能量上有不錯的根基。設計并非憑空而來,一定是和在地的文化、社會、歷史累積交織在一起。

人物出場的順序,是以藝術切入設計,臺灣設計師,不管是平面的、服裝的、產品的,還是建筑的,有哪一位沒有受到這些藝術大師的熏陶和影響?設計師在這塊土地上為設計加值,本來就應該感謝前輩們鋪出的坦途。

11位出場人物代表不同年齡和設計的各面向

大部分人對設計的認識只停留在年輕的、當下的、時尚的,可是設計并不是他們所以為的那么淺薄,設計是非常有層次感的,要有一點歷史觀和未來感。最后剪輯出的11位設計師,都是臺灣文化界和設計界非常有份量的人物,他們代表不同的年齡層和設計的各個面向,有在國際上已經有一定位置的“夏姿”的王陳彩霞女士,也有正在上升的年輕設計師陳劭彥。我們也特地找了張光民,曾經的臺灣創意設計中心執行長。臺灣創意設計中心是一個組織,它代表有制度性的力量在支撐整個臺北的設計生態環境。設計是社會進化的過程,這些藝術家、設計師同時共融于臺北這塊土地上,這是臺北設計蓬勃的面貌。

漢聲的黃永松作為11位人物的ending

這是刻意設定的。這是申辦“世界設計之都”的計劃,從藝術創作到為申辦做出的種種努力,最終都會成為歷史。書是一個時代歷史傳承不可或缺的核心價值。黃永松老師是記錄和發掘本土文化的人,設計本來就是越在地越國際的,字是流傳的媒介,書是流傳的載體,文字開頭,載體結尾,我們想要傳遞的,和漢聲雜志的書籍出版核心價值非常吻合。

申請書的裝幀方式是“龍鱗裝”

接手臺北市文化局委托時,我一直在思考:怎么做出有創意和突破的標書形式,讓評審看到很純粹的、不一樣的東方人的智慧?在未見到標書里的申辦內容前,我已決定用“龍鱗裝”這一中國古老書籍裝幀方式呈現標書。古書的紙很薄,紙頭容易斷裂,古人就把斷裂的書頁,以層層堆棧方式黏貼,好像龍的鱗片,每一頁都是一個驚喜,片片單頁相互依附。滾動條一吋吋地展開,呈現完整的一幅圖畫,象征臺北城市里每一個設計據點、能量、面向。

宣傳片中出現的場所,并沒有地標性的101

歷屆設計之都的宣傳片,都在凸顯一座城市精彩的部分,我不用“美”這個詞,因為重點不在城市景觀的“美”,而是城市生活的“精彩”。熟悉臺北的人,想起臺北很自然就會聯想到故宮、101,的確宣傳片中沒有出現這樣一些標志性建筑。劉維公局長和我在討論影片的劇本的時候,一再強調,要讓大家看到臺北生活的層面。所以,影片里有街景,有北投的圖書館,有三引水產市場,有故宮的三希堂茶室,有誠品書店,因為是申辦“世界設計之都”,所以也會有“世界設計大會”,當然也還要盤點一下臺北的設計品牌,但最后還是回到城市生活、城市的特色、城市和設計結合的故事。所有這些都是在凸顯,臺北有一個設計人、創意人成長的生態環境。

陳俊良設計為生活加值

大陸現在一直在更新,但也一直在拆舊的文化。臺灣已經走過這樣的路,現在我們努力把老文化融入當代,做得著實辛苦,因為過去破壞了太多,這其實是大陸可以借鑒和反觀的。這次臺北申辦“世界設計之都”,定義出的設計文化,包括正在倡導的巷弄運動,其實我們正在尋找臺北人生活里的細節。就像申辦標書里,牯嶺街的舊書攤用了蠻大的篇幅介紹,一個城市的二手書文化,代表一個城市的文明指標。大家理所當然地覺得“那就是設計”的東西,我們點到為止,把更多的重心放在一些大家平時不注意的點上,提醒大家,這代表一座城市已經進化到一定的程度。再比如,宣傳片里當然也有耳熟能詳的臺北標志性建筑,故宮博物院、“國家美術館”,但也出現了一些不那么標志性的空間。因為少子化,臺北的學校有不少都成了閑置空間,一所小學被改造成新的生活美術館,這不是一件很有趣的事情嗎?這就是設計帶給生活的改變。

說到設計、創意,臺北乃至臺灣有很多的文創產品,這些東西到底有沒有人消費?有多少人消費?文創大繁榮并不一定代表設計已經進入到普羅大眾的生活。我堅信設計可以為生活加值,可以改變生活,可以創造新的生活美學。這也是我三十幾年來仍愿意從事這個行業,為之努力的原因。對臺北來說,不管有沒有當選設計之都,都希望把設計導入社會,讓產業提升,為生活加值。設計對生活的改變,應該是一場全民運動,而不是偶發事件。

陳俊良臺北旅行私推薦

那里是喜歡設計、喜歡美學的人最值得去的地方。我自己很喜歡去,經常在那里靜靜地待著,欣賞某一件歷史文物。

開車二十分鐘就能上山,山上有溫泉,櫻花期的時候,花開得滿滿的,在那里人很容易放松下來。

想要購物的話,推薦永康街,有很多值得一去的小店,可以帶回很有設計感的物品。我還很喜歡去艋舺那一帶,逛菜市,尋老店,看父輩時代的生活用品,那是臺北很有生命力的地方。

Yang-Tze Tong?Artist/Calligrapher

董陽孜(1942年生)

臺灣著名書法家。其創作中融入西洋構圖的理論,兼具現代平面設計與傳統書法的美學。敢于創新,突破行列以及筆劃的限制,有留白、有交錯、有虛實、有濃淡,行云流水般地順著文字的意像流動。董陽孜的作品不僅是書法文字,還是錯落有致的視覺風景,讓中國文字所承載的美擦亮世界的目光。在“云門舞集”林懷民的邀請下,董陽孜書寫了“云門舞集”這四個字,其書法隨云門到世界各地,展現中國的文化與臺灣的舞蹈之美。

在哪里可以看到

云門舞集、金石堂書店、新舞臺、天籟、夏姿及臺北車站等商標文字以及文學作品《孽子》、紀錄片《看見臺灣》、電影《一代宗師》、《聽見下雨的聲音》、《大稻埕》等片名標準字,都由董陽孜女士操刀。此外,全臺各大美術館都收藏其作品。

Ming Ju?Arist

朱銘(1938年生)

15歲師從李金川師傅學習傳統廟宇的雕刻與繪畫,30歲拜入臺灣雕塑界大師楊英風門下。1977年在日本舉辦首個海外個展之后,朱銘的作品開始走向國際,1997年應邀至法國巴黎中心的梵登廣場以及其他國家的公共空間的戶外展出,成就了朱銘在世界藝壇的地位。1999年,朱銘于新北市金山區創設戶外雕刻美術館——“朱銘美術館”。朱銘的作品深藏東方之精神性,融合傳統與現代的獨特藝術表現,更有對于創作不斷追求革新的旺盛企圖,為臺灣美術界的代表藝術家之一。

在哪里可以看到

朱銘美術館

地址:新北市金山區西勢湖2號

Hwai-min Lin

Fouder of Cloud

Gate Dance Theatre

林懷民(1947年生)

享譽國際的臺灣編舞名家。1973年創辦云門舞集,帶動了臺灣現代表演藝術的發展。

在哪里可以看到

上云門舞集的官網上獲悉演出信息http://www.cloudgate.org.tw/

黃永松(1943年生)

臺灣著名出版人,設計家,中國鄉土文化遺產積極的搶救者,《漢聲》雜志創辦人,發行人。

Yung-Sung Huang

Founder of ECHO Magazine

在哪里可以看到

《漢聲》雜志、出版品及相關延伸產品

Tony K.M. Chang

CEO of Taiwan Design Center

張光民(1946年生)

1975年完成臺灣首座展覽館的規劃設計,2003年至2013年擔任臺灣創意設計中心(簡稱TDC)執行長,成功將臺灣設計推向國際。2005年引薦德國iF設計大獎主辦單位在臺北市設立其境外唯一據點。2011年于臺北市成功舉辦國際設計聯盟(IDA)第一次世界設計大會及臺北世界設計大展,并籌劃成立全球首座臺灣設計館。2013年引薦德國Red Dot GmbH&Co.KG在臺北市成立紅點設計博物館及據點。

Wen-Long Chen

President of NOVA Design

陳文龍(1959年生)

現任臺灣創意設計中心執行長,浩漢產品設計股份有限公司創始人。有25 年的設計實務經驗,具設計管理與產品設計專業。自2006年以來獲得超過百座國際設計大獎,曾擔任國際工業設計執行理事、德國iF Design Award首位華人評審、日本G-Mark設計獎品及臺灣設計協會理事長。長期致力于推動創意管理,是亞洲首位提出“設計知識系統化”的設計管理者。

在哪里可以看到

高雄“世界運動會”、臺北聽障奧運會、

2005澳門東亞運動會等形象識別規劃設計

Jun-Liang Chen

General Manager

of Freeimage Design

陳俊良(1964年生)

現任自由落體設計公司總經理,天下雜志集團藝術總監。擅長以設計具體而微地表現漢文化的深厚內涵,2002年作品“久違了東風”獲法國國際海報沙龍沙維納獎;2005年作品“天圓地方——國宴餐具系列”獲亞洲最具影響力設計大獎;2012年“亞洲文創跨界創作展”獲得亞洲最具影響力設計大獎金獎。近年來積極從事臺灣文化產業展覽策劃。

在哪里可以看到

李欣蕓《故事島: 李欣蕓的臺灣旅行音樂》、徐佳瑩《在旅行的路上》、陳綺貞《時間的歌》、周華健《江湖》等唱片封面設計。

Qing-Yang Xiao

Designer

蕭青陽(1966年生)

唱片設計師,2005年以王雁盟《飄浮手風琴》專輯入圍葛萊美(Grammy Awards)最佳唱片包裝設計獎,成為第一位入圍的華人設計師;2007年,以電音歌仔戲專輯《我身騎白馬》入圍同一獎項;2009年,以《甜蜜的負荷——吳晟詩誦與詩歌》第三度入圍;2010年,設計《故事島》專輯,利用鐳射剪紙和落葉的美學融入對土地的關懷,呈現“八八水災”、日月潭等意象,再度入圍同一獎項,并獲德國Red Dot設計大獎。

陳瑞憲(1957年 生)

出生于臺灣,1986年日本東京設計者學院建筑系畢業,曾于以簡約風格聞名的安藤忠雄(Tadao Ando)事務所工作半年。1988年回到臺灣,進入黃永洪的設計工程公司服務。1991年設立陳瑞憲建筑研究室,而后與兩位友人創辦吉瑞凡國際有限公司(JRV International)并擔任建筑設計總監。1994年,被日本媒體選為當代華人世界最具影響力的五位建筑家之一。2002年創立十月設計公司并任建筑設計總監。設計作品遍及港臺,是近年臺灣空間設計表現杰出的建筑師之一。

Ray Chen

Architect and Interior Designer

在哪里可以看到

誠品書店、上引水產、臺北故宮三希堂等。

Tsai-hsia Wang Chen

Founder of SHIATZY CHEN

王陳彩霞(1951年生)

1978年創立“夏姿”,涵義于“華夏新姿”,對于服裝工藝絲絲入扣的態度,從布質的觸感到光澤的呈色,縱橫于紡織的紋樣圖騰都一絲不茍自我要求。夏姿(SHIATZY CHEN)2008年登上巴黎時尚周,以純手工刺繡驚艷歐洲時尚圈。35年來,夏姿的觸角從臺中到臺北、再從臺北到巴黎、上海,成功建立了臺灣服飾品牌的領先優勢。在哪里可以看到

臺北信義新光三越、福華名品、南西新光三越等百貨公司及夏姿專賣店。陳邵彥(1981年生)

2009年受邀參加比利時布魯塞爾Fashion Weekend時裝大賽,獲得價值1萬歐元的新型設計師首獎。2010 年英國中央圣馬丁學院針織設計碩士畢業后在英國創立服裝品牌SHAOYEN。冰島天后Bjork、英國新人Jessie J、英國人氣樂團Stooshe、著名電臺DJ Sarah-Jane Crawford、臺灣天后蔡依林皆曾穿著其設計亮相。

在哪里可以看到

臺北初衣食午獨家銷售、臺北故宮博物院商品店“陳邵彥乾隆潮商品”。