新型漂浮式潮流能電站

崔申申,宋蟄存,王達凱,廖志華,黃德財

(東北林業大學 機電工程學院,黑龍江 哈爾濱 150000)

0 引言

能源是整個世界發展和經濟增長的最基本的驅動力,是人類賴以生存的基礎。當今社會主要依賴于傳統的化石能源,全球總能耗的74%來自煤炭、石油、天然氣等礦物能源。伴隨著經濟的快速發展和人口的迅速增長、能源消耗大幅增加、化石能源資源卻在日益耗盡。不但如此,化石能源的利用,對自然環境也造成了極大的破壞。開發利用潮流能,開展潮流發電裝置研究是能源供應和環境保護的需要。

我國沿海十幾個省(市)區能源生產總量為3.5 億噸標準煤,占全國25%,而我國能源消費主要集中在沿海經濟發達地區,消費總量為7.7 億噸標準煤,占全國52%。沿海省(市)區在能源資源占全國比例不足20%的情況下年國內生產總值占到了全國70%左右。我國東部沿海地區要率先實現全面小康社會是國家的發展規劃和長遠目標,但能源短缺已經嚴重影響了沿海地區持續快速的發展。開發利用潮流能,開展潮流發電裝置研究是沿海及島嶼社會經濟發展的需求。

近十年來,我國政府對潮流能及其轉換裝置的研究給予了高度重視和經費支持,旨在研究發展潮流發電裝置設計分析方法,設計建造性能優良、能長期可靠運行的潮流示范電站,進而實現潮流電站的商業運營。開發利用潮流能,開展潮流發電裝置研究是是潮流發電技術自身發展的需求。

1 潮流能的特點

潮流是由于潮汐現象而產生的有規律的海水流,大部分海域的潮流其方向每天改變兩次,也存在一些水道,其潮流的方向不變。潮流能發電就是利用潮流沖擊葉片使葉片旋轉進行發電,潮流能發電開發到今日,研究較多的潮流能發電方式主要有兩種: 水平軸潮流能發電裝置以及豎直軸潮流能發電裝置。潮流能的開發及利用要追溯到上個世紀,至1973年美國首次提出體用潮流能發電的方案開始,全世界就將目光轉移到這種新興能源研究及開發上。潮流能作為一種新能源,其具有:①可再生;②能量密度大,總儲量大;③變化有規律,可提前預報;④綠色無污染等特點。

潮流能主要集中在近海淺水海域,特別是海峽,水道和灣口處。根據聯合國科教文組織估計,世界可開發利用的潮流能總量約為3 億kW。世界上潮流能豐富的地區包括中國,英國,日本,韓國,新西蘭和加拿大等地區。

中國潮流能儲量非常豐富。理論平均功率為13948.2MW。按海區分,中國東海沿岸的水道最多,其次是黃海,南海較少。中國舟山群島地區,潮流能蘊藏量相當豐富,許多地方的潮流速度達到4m/s 以上,世界罕見,開發環境和條件很好,適宜建設大型的潮流發電場。

2 電站的總體設計

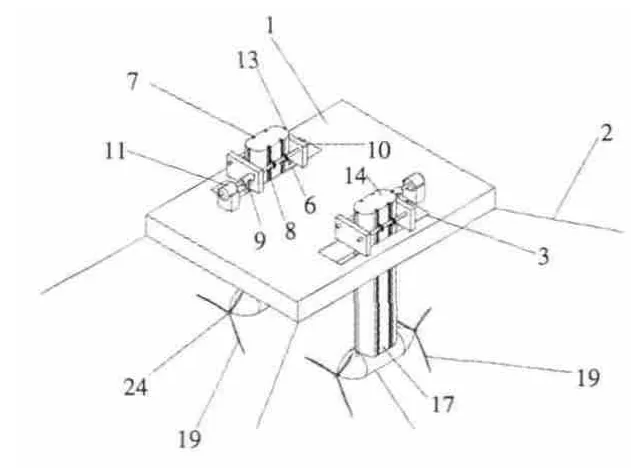

本電站由載體平臺、升降柱、升降機構、機艙、錨泊系統等幾個部分組成。其中載體平臺為漂浮式平臺,其形狀為長方體,平臺上有兩個作業井,升降柱安裝在作業井中,升降機構布置在作業井周圍,升降機構與升降柱連接,控制升降柱升降。本電站中升降柱與機艙相連,機艙為單軸雙葉片設計,在作業狀態下,升降柱下降,使得機艙位于潮流流速適宜的位置進行發電作業;在維修狀態下,升降柱上升,使得機艙位于作業井內,避免了水下作業。本電站為雙轉子對旋結構,兩個機艙上的同一端的葉片對旋。本電站的錨泊系統的錨點安裝在長方體下表面的四角處。電站的總體設計如圖1 所示。

圖1 電站總體設計圖Fig.1 The overall power plant design

3 獲能裝置的設計

獲能裝置作為電站的核心部分,其直接決定電站的發電功率,電站是否具有可行性,是否具有應用前景都取決于獲能裝置設計的成功與否。由于潮流能電站所處的作業環境比較惡劣,在進行獲能裝置的設計時,除了要考慮到如何提高獲能裝置的工作效率之外,還要考慮到獲能裝置對平臺穩定性的影響。

3.1 單艙雙葉片結構設計

水平軸潮流能發電裝置在其開發過程中,人們一直在尋找提高潮流能發電功率的方法,比如,通過增大水平軸葉片的直徑來提高發電功率,或是通過對水平軸葉片進行優化設計來達到提高發電功率的目的。這些方法在一定程度上雖然可行,但隨之也帶來了許多問題,水平軸葉片直徑不斷增大提高了葉片的造價也對葉片的制造工藝提出了更高的要求;對葉片不斷進行優化也已經進入到了瓶頸期,很難再通過優化大幅度地提高葉片的轉換效率。

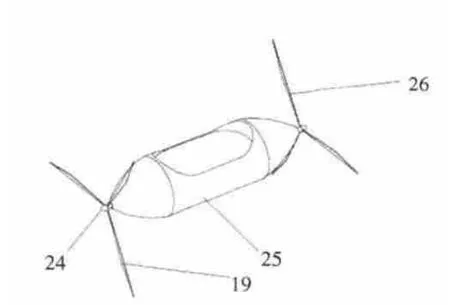

人們通過對水平軸發電機尾流效應的研究,發現水平軸發電機尾流同樣具有利用價值。通過在機艙尾部安裝葉片,對經過機艙首部葉片的潮流進行二次利用,提高了發電裝置的功率。研究表明,水平軸葉片的渦流主要集中在葉稍及葉根處,因此尾部的葉片在葉稍及葉根處將遭受很大的湍流作用,于尾部葉片的穩定性不利,因此在設計過程中,我們加大了尾部冶煉葉根處的長度,并減小了尾部葉片的直徑。其結構如圖2 所示。

這種結構設計除了有提高潮流能利用率的優點之外還具有以下優點:

(1)安裝于機艙兩端的葉輪所受軸向力方向相反,降低了側向流載荷,同樣是機艙的重心為機艙的中心位置處,降低了機艙結構強度的要求。

(2)機艙內的連接軸對轉使得升降柱受到的合力矩大幅降低,大大提高了系統的可靠性。

(3)首尾端對轉葉輪使得切割磁感線的速度大幅增加,降低了增速器的符合,提高了其壽命。

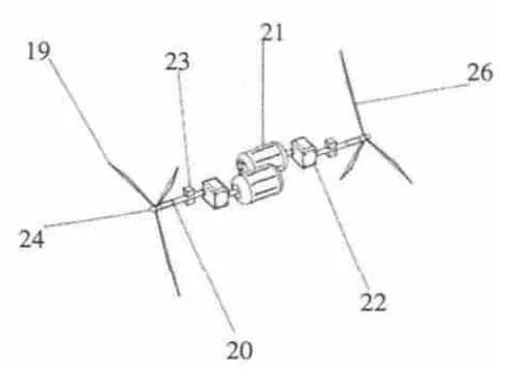

為了簡化機艙內部系統,提高機艙內部系統運行的可行性,本電站中機艙采用兩套發電系統來滿足兩個葉片發電的需要。機艙中安裝有: 連接軸,剎車系統,加速器,發電機等。其機構如圖3 所示。

圖2 機艙機構圖Fig.2 Cabin organization chart

3.2 水平軸葉片形狀設計

本電站中水平軸葉片形狀設計采用Wlison 設計模型計算葉片參數進行形狀設計。Wlison 設計模型是目前國內外葉片設計應用較為普遍的方法之一,它是對Glauert方法進行了改進。Wlison 方法研究了有葉稍損失和升阻比對葉片最佳性能的影響,并且研究了葉片在非設計狀態下的性能。因此該方法更加先進,計算精度更高,考慮更加周全。

圖3 機艙內部機構圖Fig.3 The cabin interior organization chart

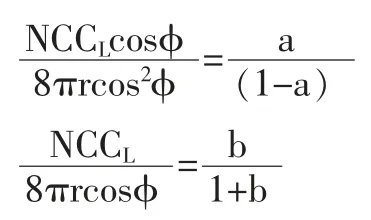

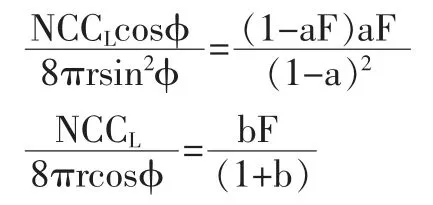

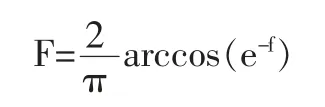

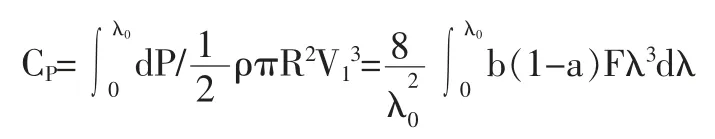

考慮到阻力對軸向和切向干擾因子影響較小,故設計葉片外形時,Wlison方法不計阻力,可知:

其中: N—葉片數;C—翼型現場;CL—升力系數;φ—迎流角;r—葉素的半徑;a—軸向干擾因子;b—切向干擾因子。但考慮葉稍損失的影響可得如下關系式:

上式中F 為葉稍損失系數,由下式來計算:

b(1+b)λ2=a(1-aF)

風能利用系數可由下式得:

其中:λ0—葉輪尖速比;λ—局部尖速比;V1—潮流能流速。若使得潮流能利用系數CP值最大,須使得每個葉素上的CP值達到最大,可用迭代法計算每個葉素上的誘導因子a,b,使得誘導因子a,b 在滿足式b(1+b)λ2=a(1-aF)的條件下使CP達到最大值。

求得每個葉素對應的最優化a,b 后,根據Wlison理論的相關公式可以求得葉片的相關參數,從而完成葉片的設計。

3.3 雙轉子對旋結構設計

水平軸潮流能發電裝置在發電過程中,由于葉片單向旋轉會形成很大的側向流載荷,側向流載荷的大小隨著葉輪直徑的增大而增大。一般情況下,水平軸葉片旋轉引起的側向流載荷對平臺的穩定性影響較大,因為漂浮式平臺通過錨鏈固定,側向流載荷的作用會加大錨鏈的載荷,嚴重時會導致錨鏈鍛煉。為了解決這個問題,我們提出了雙轉子對旋機構設計,電站的兩個機艙布置在漂浮式平臺的兩側,兩個機艙的葉片各自的旋轉方向相反,這樣兩個機艙上產生的側向流載荷的方向也相反,從而起到抵消側向流載荷的作用。

4 升降柱及升降裝置的設計

本電站中,升降柱起到連接機艙及漂浮式平臺的紐帶作用,升降柱如果在作業過程晃動幅度過大,葉片的轉動就會收到影響,整個電站的發電效果就會大幅度降低,因此升降柱的穩定性要得到充分的保證。升降柱通過升降機構與漂浮式平臺連接,升降機構在電站工作狀態切換時需要調整升降柱所處的垂向高度,由于升降柱受到浮力作用,因此在升降過程中升降機構所收的升降柱的作用力不停變化,很難控制,容易造成升降機構的破壞。

為了解決升降柱升降過程中升降機構所收的力不斷變化這一問題,通過將升降柱設計成空心結構,在升降柱的內部安裝壓載水艙。壓載水艙在升降柱上升過程中會往外部壓水,使得升降柱具有一定的浮力,但浮力的變化幅度較小;在升降柱下降過程中,壓載水艙往內部打水,使得升降柱的重力增加,但升降柱的合力保持不變。壓載水艙的設計,使得在升降柱在升降作業時,降低了升降機構的提升能力,降低了生產成本。

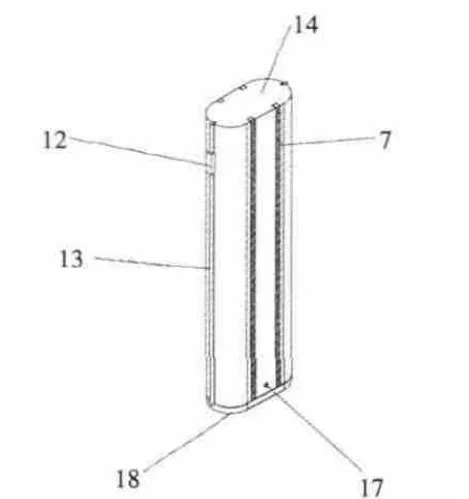

為了升降柱在一定工況條件下保持穩定,升降柱的限位設計尤為重要,該電站采用三維限位法,在x,y,z 三個方向對升降柱進行限位。具體的設計為,升降柱垂向安裝有滑桿,在對應的作業井位置安裝有滑塊,滑塊與滑桿嚙合,在升降過程中,滑桿在滑塊內滑移;在升降柱的兩個面安裝四根齒條,該齒條與升降機構中齒輪嚙合,起到了很好的限位作用。升降柱結構圖如圖4 所示。

本電站升降機構采用”齒輪齒條升降法 “為主,壓載水艙為輔的作業形式,齒輪齒條升降法具體的就是在作業井周圍安裝軸系,軸系上連接齒輪,該齒輪與升降柱上的齒條嚙合,軸系由電機驅動。

5 錨泊系統設計

本電站作為在海洋潮流水道海域長期工作的漂浮式載體,要抵御狂風,巨浪和暴潮的襲擊,問了保證電站在大多數海況下可以正常工作和在惡劣海況下的安全,漂浮式載體的系泊系統設計就尤為重要。本漂浮式電站存在升降柱的設計,升降柱機構較大,其對整個漂浮式電站的作用明顯,因此,在進行系泊系統設計的時候,還要考慮升降柱對漂浮式平臺的作用力。

圖4 升降柱結構圖Fig.4 Lifting Column Chart

本項目系泊系統的設計: ①采用懸鏈式系泊方式;②為了能承受高強流和葉輪旋轉過程中產生的載荷,考慮到潮流電站的相對穩定性及經濟性,選用非線性高彈索與錨鏈相組合的多成分錨泊線,即錨鏈-高彈性索-錨鏈的組合成分;③由于電站所在海域的海底地形較為復雜以及迎流方向錨泊線所受的水平力較大,且考慮到錨泊線可能斷裂的情況,所以錨泊系統采用雙八字型布置形式,如圖5所示。

圖5 雙八字型對稱布置Fig.5 Two-character type symmetrical arrangement

6 結論

本文提出了一種新型的漂浮式潮流能發電電站設計。通過對潮流能獲能裝置的研究,提出了一種新型的獲能方式以及獲能裝置布置形式,通過數值計算,我們可以看出,這種新型的獲能方式具有很好的發電效率;且獲能裝置的對稱布置減小了側向流載荷,降低了系泊系統的設計標準。考慮到潮流能發電裝置在維修狀態下存在的眾多不利,提出了升降柱機構設計,很好地解決了潮流能發電裝置維修狀態下水下作業的問題,提高了整個電站的可靠性。

[1] 邱飛.水平軸潮流能發電裝置海洋環境載荷與可靠性分析[D].中國海洋大學,2012.

[2] 張亞超.水平軸潮流能發電機尾流效應的實驗研究[D].浙江大學,2014.

[3] 王掩剛,趙龍波,等.雙轉子對旋風輪設計及三維數值驗證[J].流體機械,2011.

[4] 戴慶忠.潮流能發電及潮流能發電裝置[J].東方電機,2010.

[5] 郭小天.漂浮式潮流電站彈性系泊系統研究[D].哈爾濱工程大學,2013.