丹麥城堡

阿茲貓

我喜歡從歷史文化古跡開始一個新目的地的探索,因為只有了解史實,才能更好地解讀現在。如今位處日德蘭半島一隅的北歐小國丹麥,歷史上曾是個霸主大國;我在歐洲之行中還聽過一個有趣的評斷,說歷代丹麥國王的“素質”是歐洲王室之中最高的。暫且不去說這論斷的對錯,我在丹麥所見的一座座王室城堡,卻著實印證出丹麥往日的輝煌,和王室的聰慧、大膽。這里的城堡會說故事,它們陳述著傳奇、史詩和愛情,它們把歷史,說得像童話。

“哈姆雷特”堡戰爭與禮炮

丹麥的克倫堡(Kronborg),因為哈姆雷特王子,一個莎士比亞筆下虛構的人物而聞名于世。那個悲壯的復仇故事和 “To be, or not to be”的經典臺詞,給克倫堡抹上了一層神秘的悲劇色彩,幾百年來吸引無數人前來憑吊哈姆雷特——這位從來沒有在此生活過的傳說王子,體驗Elsinore城堡(莎劇中的城堡名稱)給他們帶來的無盡遐想。人們干脆直接稱呼克倫堡為“哈姆雷特城堡”。

拋開哈姆雷特的迷思,讓我們進入真實的克倫堡。從哥本哈根出發,沿著西蘭島海邊公路一路北上,開了不到一個小時,便來到被安徒生譽為“丹麥最美麗的一角”——小城赫爾辛格(Helsinger)。這里位于厄勒海峽(Oresund Strait)最狹窄的出口處,還未進城,遠遠地,我便看到赫爾辛格伸向大海的一個半島上矗立著一座宏偉的城堡。這便是丹麥世界文化遺產克倫堡,也是丹麥第一座大型宮殿。

城堡的護城河邊綠意盎然,兩個高高聳立的青銅尖頂在陽光下熠熠生輝,由于長年遭受海邊濕氣和雨水侵蝕,青銅屋頂已經變成了藍綠色,猶如一位守衛海疆的威武將軍。

這里更像是一座堡壘,而非金碧輝煌的宮殿。進入大門后我發現,里面竟然還有一道護城河。城堡的真正入口在河的北側,從外面看不到,跨過護城河的吊橋,穿過城堡外墻墻體內的一條“S”形的通道,才能來到大門前,故此門亦稱“暗門”。而當時的丹麥國王站在國王廳窗前就可看到所有進出城堡之人,足可想象這設計中隱喻的等級和王室的戒備森嚴。三層高低不同的城墻,三道寬闊的護城河和三座不同的吊橋,同樣是證明。

在外墻和正門之間的庭院墻上,赫然鑲嵌著一塊浮雕:手持羽毛筆、身著中世紀服裝的莎士比亞。莎翁所鐘情的這座文藝復興時代宮城意為“皇冠之宮”,始建于1574年,1585年竣工,資金來自腓特烈二世國王 (Frederick II 1559-1588)對經過厄勒海峽的船只所征得的通行稅。15世紀初是丹麥王國的鼎盛時期,奧倫堡王朝(Oldenburg Dynasty)統治著丹麥和瑞典南部地區,并控制著整個厄勒海峽。或許因為“維京海盜后裔”的關系,丹麥國王在厄勒海峽的最窄處建立起名叫“角城”(Krongen)的要塞,向過往波羅的海的各國船只征收海峽通行稅,即“買路錢”,給丹麥帶來了頗豐的收入,但也因此同一些歐洲國家交惡。150年后,腓特烈二世用征收關稅帶來的巨大財富在要塞的舊址上用10年時間修建起了豪華宏大的克倫堡,從此它既是扼守海峽的要塞,又是丹麥皇家權力威嚴的象征。

由于赫爾辛格是控制厄勒海峽這條海上要道的重鎮,因此克倫堡的宮殿角色很短暫,堡壘的意義貫穿始終。事實上在這座城堡中,不難看出它的多功能設計:有迷宮一樣四通八達的秘密暗道,有關押犯人的陰森牢房,城堡的下面還有一座龐大的地下工事。荷蘭建筑師用清一色的巖石砌成整個地基和墻體,之后克里斯蒂安四世在修復宮殿的過程中,還大大加強了周圍的防御工事,克里斯蒂安五世則改建了城堡正門和著名的“喇叭尖塔”。

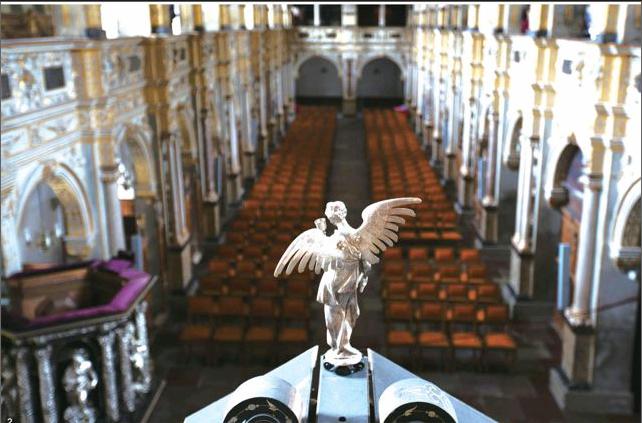

步入城堡,每個房間都有大理石壁爐和巨幅油畫,國王廳里高懸著16世紀由克尼伯(HansKnieper)設計制作的精美高布爾織毯,尤其是那個小禮拜堂。這座丹麥唯一一座鑲了拋光石頭的城堡,歷史上曾兩度被毀,第一次是在1629年,整個宮殿內外建筑均被大火焚為灰燼,只有建于1582年的小禮拜堂幸存下來,這個禮拜堂的長靠背椅是1582年的,祭壇是1587年的,講道壇是1584年的,管風琴是17世紀的,洗禮盤是1843年的。城堡被毀后,克里斯蒂安四世下令按巴洛克建筑風格對宮殿進行修復,并把原來的圓形螺旋塔式的屋頂改為尖塔形式,丹麥為此還提高了海峽通行稅。第二次是在瑞典與丹麥“北歐七年戰爭”期間,瑞典在1658-1660年期間占領了克倫堡,將宮內洗劫一空,并把庭院內的巨型噴泉銅雕掠走。1785到1924年,這里則成為了丹麥的重要軍營。

我來到鐘樓頂層的露臺,深藍色的大海上一艘巨輪正駛過。城堡面向大海的一側,是不高于棱堡的低矮建筑,為的是讓國王可以有更開闊的視野,如今這種視野,被我們這些普通游人享受。對面是瑞典的馬爾默,可以清楚看到馬爾默的主要建筑。宮殿外的古炮依舊面對海峽矗立著,500年前,這里每天都有成百上千的船只駛過,它們來自英國、俄國和普魯士,通過時無不以隆隆禮炮聲向國王和城堡致意,克倫堡也報以同樣的禮炮回敬。今天,當丹麥女王的王船通過海峽或其它重大節慶時,克倫堡依舊保持鳴禮炮的傳統,人們用此種方式延續著對皇室的敬意。

腓特烈堡小凡爾賽宮

很早就知道哥本哈根附近有座美麗的“小凡爾賽宮”,它便是丹麥國家歷史博物館所在的腓特烈堡(Frederiksborg Slot)。七月的一個清晨,我自駕前往這座古堡。抵達后我沒有急于進入堡內,而是穿過密林,沿著護城河來到開闊的后花園中,空氣里青草的芬芳中夾雜著淡淡的花香,野鴨悠閑地在草地上踱步。花園不大,草坪有著類似法國凡爾賽宮一樣精巧迷人的幾何形設計,仔細一看,修剪出的形狀竟然是丹麥女王瑪格麗特的徽章。

顯然這又是一座見證丹麥王室重大事件的城堡。

丹麥歷史就是一部丹麥王族史,基本史實都是以歷代國王的生平事跡、結合當時的重大事件來記述的。作為世界上最古老的君主國,丹麥皇室已有一千多年的歷史,出了不少驍勇善戰、叱咤風云、才智橫溢、建樹頗多的君主,其中最為杰出的便是十四世紀的瑪格麗特一世女王(1387—1397在位)和腓特烈堡的主要締造者—克里斯蒂安四世國王(Christian IV)。

不過,其實這座巴洛克風格城堡是克里斯蒂安四世的父親創建的。1560年,喜好狩獵的腓特烈二世(Frederik II)在此地的森林獵場邊(今天西蘭島北部小城西勒洛德Hillerod,距離哥本哈根市西北約45公里處)建起了一座狩獵行宮,并用自己的名字命名。從1600年起,他的兒子、以奢華聞名的克里斯蒂安四世用了近20年時間將這座自己出生、長大之地擴建成豪華的皇家宮殿,成為丹麥最美的文藝復興式城堡。和許多知名城堡宮殿一樣,腓特烈堡也沒有逃脫戰火的厄運,1659年,腓特烈堡在丹麥和瑞典的一次戰爭中曾被瑞典占領,并遭受大肆洗劫。之后的丹麥國王又重建這座城堡,歷代國王極盡奢華的加冕儀式就是在腓特烈堡的教堂舉行的。

我從陳舊的雕花石門走進赭紅色磚墻后面的深庭大院,也走進這個記載著丹麥改朝換代、歷史更迭和眾多王國統治者的傳奇故事中。多達60個的廳堂讓人有些眼花繚亂,堡內更是“無處不精雕,無處不細飾”,難怪被世人美譽為“丹麥的凡爾賽宮”。這里適合來一次“時空穿越”的旅行:從油畫中走出的中世紀少女,拖著長裙穿過城堡中光影迂回的走道,陽光透過綴著彩繪玻璃的窗戶,在地板上印出魔幻色彩,一面面窗影在藍色、紅色、橙色配搭的線條中描述圣經故事,騎士帶著驕傲笑容,似乎還可聽見兵甲的鏗鏘……

然而腓特烈堡早已不是鼎盛時期的那座城堡,堡內大部分區域是100多年前重修的,因為1859年一場大火燒毀了宮內大部分家具,宮殿頂部和尖塔也全部被毀,據說只有堅實的塔墻和教堂安然度過了火災。丹麥皇室曾經考慮放棄這處宮殿,多虧了丹麥近代史上著名企業家——嘉士伯啤酒創始人雅各布森(J.C.Jacobsen),這座宮殿才得以保存。1876年,雅各布森為修復腓特烈堡宮捐贈了大部分修繕費,并提議成立丹麥國家歷史博物館。“歷史文化遺產賦予了今人和后人一種責任,這種意識和認知可以增強人們的自尊心和道德感,而這些正是我們這樣的小國所必須具備的。”雅各布森曾這樣描述他提議在腓特烈堡設立丹麥國家歷史博物館的主旨。如今博物館的族徽墻上有雅各布森的族徽,這是丹麥對他的敬意和感謝。

國王的覲見大廳原是克里斯蒂安四世的舞廳,修復后碧麗輝煌的大廳墻上掛滿了大尺寸的掛毯,上面是幾代國王和王后的肖像,天花板角落里的精美浮雕美輪美奐。然而與皇室的金碧輝煌對應的,是古堡作為國家歷史博物館,展品并沒有炫耀金銀財寶,而是展示文化和藝術。1812年,腓特烈六世從收藏家那里得到一大批珍貴油畫,存放在宮內的藝術畫廊,之后的幾十年中,丹麥16世紀以來歷代著名畫家的作品陸續入駐腓特烈堡,古堡也有了博物館雛形。然而1859年嚴冬的那場大火,使得三分之二的油畫被毀。在之后的修繕中,雅各布森捐獻了許多畫作,并建議用大幅畫作展示丹麥的重大歷史事件,搭配丹麥重要人物的肖像,以此形成博物館如今的風格。館內各個房間還配有反映不同時期風格的家居陳設。

國王加冕之處的教堂(The Chapel)是建筑群的核心,因為僥幸逃過大火,裝潢華麗的大理石以及名貴的Compenius管風琴得以保留,而用純銀和象牙制造的祭壇,給我一種很神奇的力量。不知何時,打扮成中世紀的少女與騎士穿過廳堂來到面前,如安徒生童話中的畫面飄然而至。腓特烈城堡,或許是丹麥歷史文化一個最精妙的注腳,在這里所見的一切也愈發讓我相信,城堡從來都是關于傳奇、英雄、史詩和愛情的。

伊埃斯科森林城堡

丹麥城堡之旅的最后一站在海的另一邊,跨過世界上最長的懸索橋之一——大貝爾特海峽大橋(Store Baelt Bridge),來到西蘭島對面的菲英島(Odense Funen)。這座丹麥第二大島上同樣分布著許多歷史性城堡和莊園,其中的伊埃斯科城堡(Egeskov Castle)是歐洲目前保存最好的文藝復興風格的水邊城堡。“知道嗎,這座城堡的主人克勞斯伯爵

和露易絲伯爵夫人仍然住在這里(Count Claus and Countess Louisa Ahlefeldt-Laurvig-Bille),說不定還可以遇見他們呢。”聽向導這么一說,我立刻精神起來,要知道,之前參觀的城堡宮殿的主人們都已經掛在墻上了。

澄澈靜謐的湖畔,一座典雅而嫵媚多姿的古堡走進我的視線,將我帶入童話世界。伊埃斯科的外觀與克倫堡和腓特烈堡相似,都是傳統紅磚砌成,但規模小很多。靜立在湖水之上的城堡用一座吊橋與外面連接,這是全城堡唯一的出入通道。城堡由兩座長建筑組成,通過一道厚的雙層墻連接在一起,這樣防御者哪怕放棄了一座建筑,還能在另一座建筑里繼續戰斗。雙層墻的厚度超過1米,里面藏有秘密的樓梯和水井。其它中世紀的防御設施還包括炮口、堞口和射箭口。

我不明白這座并非戰略要地的城堡為何如此戒備森嚴。向導告訴我,伊埃斯科最早建于十四世紀,1554年由Frands Brockenhuus打造成現在的規模,那個時代因為宗教改革引發各種動蕩,丹麥戰火不斷,許多貴族將他們的家建得像防御工事,就如伊埃斯科。伊埃斯科還有一個特別之處,它采用的是橡樹樁基。這是因為該城堡建于湖邊,湖的最深處有5米,為打造樁基,建造者只得使用整整一座森林的橡樹,城堡也因此而命名為“Egeskov”,丹麥語是橡樹林的意思。

曾經的宗教改革、國內戰爭、防御工事都已不復留痕,450余年風雨過后,只留下一片安詳和寧靜。湛藍的天空下,整座城堡被包圍在一個大花園中,茂密的綠樹被修剪成整齊的迷宮。不要小看這個迷宮,伊埃斯科城堡花園是“2012年歐洲歷史園林大獎”得主,里面的很多植物都有三百多年了。

城堡堡內共分三層,一層的狩獵室房間墻壁上掛滿大大小小的獵物標本,但狩獵應該是歐洲貴族最平庸的愛好,伊埃斯科的主人顯然是更彪悍的玩家,在狩獵之外還執著于各種收藏。其中一間展廳全是微縮模型,昏暗的燈光下,拍照時對焦都困難,我們干脆撇下相機,趴在欄桿前,打量一間間按比例縮小的精致房屋,里面有各種迷你家具,甚至小地球儀,書架上還收藏著世界上最小最全的莎士比亞全集。

有意思的是,城堡每換一個主人,便會將上個主人的藏品挪到頂層倉庫,或者地下室,然后將自己的收藏放在正廳。于是我在頂層的閣樓上發現了許多限量版老爺車模型和玩偶,還有一位“守護者”——躺在閣樓木欄中間的一位布偶人,據說是鎮宅用的。

因為主人依舊生活在城堡中,這里只有部分開放參觀,很多房間門外掛著“Private”的牌子。據說現任的伯爵娶了一位IT創業美女老板,男方的貴族背景,與女方的雄厚財力,加上俊男美女的外貌,二人的結合是新版“丹麥童話”。也正因夫婦二人的身份,博物館到了夜間便變身上流社會大Party。不湊巧的是,我們前去那日伯爵和夫人剛好出門,據說是去參加瑞典公主的婚禮了。