傳奇學者吳敬璉

王小元

2014年6月21日,上午9時,碑林里的一切都沐浴在西安仲夏的晨光里。

碑林門外,古城墻巍峨聳立,六百余年的歷史滄桑凝結(jié)在一塊塊青磚的縫隙之間。城墻腳下,古樹參天,3位先賢——孔子、孟子、朱熹的雕塑掩映在樹蔭之中,自北宋哲宗元祐二年(公元1087年)呂大忠等人初建碑林以來,927年歷史雨打風吹去。碑林,中華文脈傳承之地,這里的一切似乎都浸潤著歷史的味道,樹影婆娑的古柏、風化腐蝕的青磚,甚至城墻腳下晨練的人們的神色之中似乎都飽含著無盡的回憶與歲月的蒼茫,在這里,時間似乎靜止了。

碑林正在等待一位耄耋老人的到來:他用自己的學說參與、甚至塑造了中國社會在二十世紀后半葉的演進;他早已將自己的名字寫進中國改革編年史;他因自己的學說榮耀及身,也因自己的學說飽受爭議,他就吳敬璉。

9時30分許,吳敬璉來了。

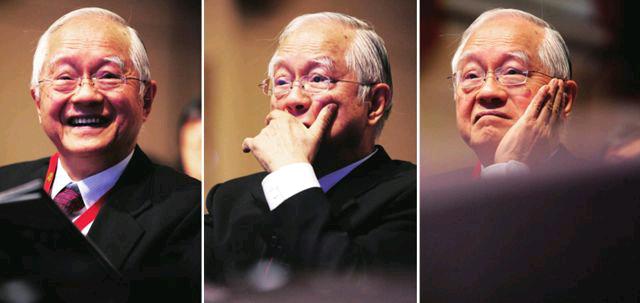

84年的生命起伏似乎并沒有給吳敬璉帶來太多歲月的重負,他神色矍鑠,腰板挺直,步履穩(wěn)健,當他走在碑林的迎賓道上之時,習慣性地雙手背后,雙肩舒展,當解說員戲說道路兩邊的栓馬樁時,他還會發(fā)出清朗的笑聲。

在經(jīng)濟學殿堂中浸潤一生的吳敬璉保持著一個學者的低調(diào)與嚴謹。在參觀碑林的整個過程中,他都保持著沉默,但這沉默卻無法掩蓋他作為一個學者對外在信息的好奇,就像解說員為他講解唐睿宗李旦在一尊古鐘上的題字時,隨行人員紛紛離去,他還會獨自一人站在古鐘前打量良久;就像當他面對王羲之、顏真卿、柳公權(quán)、張旭的碑刻之時,他也是習慣性的凝神注視,卻并不評論些什么……然而,一旦當吳敬璉開口,在清晰的語言背后依然濃厚的經(jīng)濟學色彩,就像他看到碑林散落在角落中的栓馬樁時,他為這些栓馬樁的未來憂心忡忡,擔心這樣潦草的安置會產(chǎn)生無法挽回的經(jīng)濟損失;就像當他走出碑林時,還念念不忘地對身邊的隨行人員說,這里應該設置一個數(shù)碼電影,讓參觀者先借助電影對碑林有一個大體的了解,這樣的話效果會更好。

在當代中國經(jīng)濟改革歷史上,吳敬璉幾乎參與了每一場關于“中國向何處去”的關鍵論戰(zhàn),并在其中扮演著重要角色。事實上,“市場經(jīng)濟”這個曾被整個中國社會視之為禁忌的概念,正是通過以吳敬璉為代表的經(jīng)濟學家群體的不懈努力,才最終成為中國社會的共識并進而影響整個中國社會。從某種程度上講,理解吳敬璉思想脈絡的起承轉(zhuǎn)合就理解了中國經(jīng)濟改革的跌宕起伏,而另外一個層面,吳敬璉的人生際遇也足以折射近三十年中國經(jīng)濟改革與社會轉(zhuǎn)型的紛繁復雜以及詭異莫測:上世紀90年代前后,吳敬璉大膽提出以“市場經(jīng)濟”取代“商品經(jīng)濟”的概念,人們譏之為“吳市場”以示貶義;鄧小平92南巡之后,中國社會朝著市場經(jīng)濟方向大踏步前進,物質(zhì)財富迅猛增長,社會轉(zhuǎn)型加速推進,“吳市場”轉(zhuǎn)而成為褒義詞,并讓吳敬璉于2000年12月獲頒央視第一屆經(jīng)濟年度人物,達到個人聲望的巔峰;2000年后,隨著改革進入深水區(qū),利益博弈日漸復雜,吳敬璉又因為其主張而受到諸多非議……

更為重要的是,吳敬璉身上似乎還凝結(jié)著中國知識分子的隱秘傳承,他的外公是清末“保路運動”的發(fā)起人之一,該項運動直接導致了清王朝的瓦解;他的母親鄧季惺是《新民報》的女主人,是中國新聞史上第一個“女大俠”……在“文革”浩劫中,吳敬璉先后和兩位知識分子——孫冶方、顧準有著傳奇一般的交往,二人都將其視為衣缽傳人。就在當天《時代人物》記者采訪吳敬璉時,他依然表達了自己對于早一輩知識分子如梁啟超的欽慕之情……

吳敬璉的一生凝結(jié)了中國近百年來的奮斗、坎坷與光榮。

傳承

1930年,吳敬璉出生于一個知識分子家庭,其母鄧季惺,為中國報業(yè)傳奇女強人。抗日戰(zhàn)爭時期《新民報》在鄧季惺的打理下最高日發(fā)行量曾達到10萬份,與《大公報》一時瑜亮,成為后方中國影響力最大的民營報紙。抗戰(zhàn)甫一結(jié)束,《新民報》報系在南京、北平,上海三地發(fā)行,擁有五社八報,成為現(xiàn)代中國最大的民營報業(yè)集團,當時的報界評論鄧季惺“百劍相隨惟一盾(鄧)”。1947年底,鄧季惺僅以報人身份參加國民黨立法委員的選舉,一度突出重圍,高票當選。

在《新民報》上海版創(chuàng)刊時,鄧季惺曾讓編者寫上這樣一句話,“我們愿意忠于黨,忠于民,但是堅決不效忠于任何政治集團”,后來,鄧季惺對吳敬璉說,“這是我一生的立場”。

母親強烈的社會關懷自然傳遞給了吳敬璉。青年時期的吳敬璉是一個馬克思主義政治經(jīng)濟學的堅定信仰者,胸中燃燒著革命激情。在新中國成立后的“知識分子思想改造運動”中,凡是聽到講臺上教授的觀點有悖于《資本論》時,作為學生總代表的吳敬璉都會跳上講臺同其辯論。吳敬璉后來在理論文章中寫道,“使我對這些理論(政治經(jīng)濟學)深信不疑的,并不是有關蘇聯(lián)社會主義經(jīng)濟的各種事實材料,而是對社會主義的某種信念”……他反省到,“因為要反對國民黨,所以就要接近共產(chǎn)黨,擁護共產(chǎn)黨,學習共產(chǎn)黨的理論。其實我現(xiàn)在回想起來,許多事情根本就沒有弄懂,很多事情并沒有學懂。”

如果說鄧季惺的傳奇人生賦予了吳敬璉與生俱來的精英感與社會關懷的話,那么,和孫冶方、顧準兩位傳奇知識分子的因緣際會則最終讓吳敬璉走上了以經(jīng)濟學“濟世”的人生路徑。

1954年,從金陵大學畢業(yè)的吳敬璉進入中國科學院經(jīng)濟研究所,三年之后,吳敬璉在這里遇到了后來影響自己一生的孫冶方和顧準。作為具備深厚實踐經(jīng)驗的經(jīng)濟理論家,孫冶方和顧準幫助吳敬璉跳出原有的書本,面對更為廣闊的社會現(xiàn)實。

實際上,孫冶方和顧準是計劃經(jīng)濟這一制度在中國得以確立的最重要的實踐者。理論來源于現(xiàn)實,也必須解釋現(xiàn)實,在實際建設計劃經(jīng)濟這座大廈時,孫冶方和顧準都發(fā)現(xiàn)隱藏在這座大廈底部無法彌補的重大缺陷——對于價值規(guī)律的漠視。正是在親身實踐計劃經(jīng)濟時所遇到的困境,讓孫冶方和顧準成為中國最先開始反省計劃經(jīng)濟的經(jīng)濟學家,而這直接影響了吳敬璉,即便在一開始,在經(jīng)典馬克思主義理論中浸潤多年的吳敬璉站在了兩位老師的對立面。

1964年,因借助多個場合公開論述計劃經(jīng)濟和價值規(guī)律,孫冶方被判定為“中國最大的修正主義者”,撤銷黨內(nèi)外一切職務,每天打掃廁所,刷洗痰盂,一年內(nèi)被批判39場。1965年,孫冶方被下放至北京城郊房山縣進行勞動改造,“文革”開始后,在秦城監(jiān)獄被關押7年。1969年10月,被“文革”中的混亂現(xiàn)實搞得身心俱疲的吳敬璉跟隨經(jīng)濟研究所下放至河南信陽“五七干校”,在這里吳敬璉遇到了他的老同事——顧準。

在“五七干校”高強度的體力勞動中,在此起彼伏的政治運動中,吳敬璉和顧準碰撞出了思想火花,在一片濃墨如漆的歷史的死寂之中,點燃了他們思想的火花。

正當國家的坎坷讓吳敬璉開始重新審視孫冶方之前所倡導的“價值規(guī)律”時,顧準提出了更加振聾發(fā)聵的問題——“娜拉出走之后怎么辦?”,即為什么在推翻國民黨專制統(tǒng)治二十余年后,中國又會出現(xiàn)“文革”這樣的浩劫?為什么計劃經(jīng)濟在中國社會慘遭失敗?中國究竟應當建立怎樣的政治經(jīng)濟制度以實現(xiàn)民族復興?

顧準的提問如閃電一般將之前籠罩在吳敬璉思想中的黑夜照得恍若白晝。在隨后的歲月中,吳敬璉和顧準溝通、思考,他們的思想沿歷史之流逆流而上,直達中西方文化的原點,直至顧準的去世。醞釀于國家動蕩、個人苦難之際的這段學術(shù)友誼也為吳敬璉的學術(shù)生命注入了一種醇厚的底色:與其他經(jīng)濟學家單純專注于經(jīng)濟學單一學科不同,吳敬璉的視野更加寬廣,“問題意識”更加切中要害,更加富于人文關懷與哲學思辨精神。

1974年秋,顧準即將迎來生命的終點,他將吳敬璉叫至病床前,叮囑其“待機守時”,說,“時機不到,你想報國也沒有用,沒有這樣的可能性。還是要繼續(xù)我們的研究,把中國的問題研究清楚,那樣才能對國家提出有用的意見。”此前,顧準在自己的書中寫道,“我對這個問題琢磨了很久,我的結(jié)論是,地上不可能建立天國,天國是徹底的幻想,矛盾永遠存在。”

審視吳敬璉的學術(shù)思想演變,孫冶方和顧準以相輔相成的方式共同推動了吳敬璉思想的發(fā)展。孫、顧兩人都發(fā)現(xiàn)了計劃經(jīng)濟的致命缺陷,卻以相反的方式進行破解:孫冶方窮其一生希望將價值規(guī)律融合至馬克思的經(jīng)典理論之中,最終卻發(fā)現(xiàn)這是一個不可能完成的任務;顧準則上溯至西方文明的原點希臘城邦尋找歷史的規(guī)律,從而粉碎了“革命理想主義”神話……這一切都沉潛入?yún)蔷喘I的思想乃至人格深處,成為后來推動其不懈奮斗的力量。

為市場經(jīng)濟“正名”

1976年10月,“四人幫”被隔離審查。兩年之后的1978年5月11日,《光明日報》刊登題為《實踐是檢驗真理的唯一標準》的評論員文章,新華社同日轉(zhuǎn)發(fā),《人民日報》第二天全文轉(zhuǎn)載。

至此,中國社會歷史發(fā)展進程陡然加快,顧準曾叮囑吳敬璉“待機守時”,而今,吳敬璉再次投入到忙碌且富有激情的研究生活中。吳敬璉的女兒吳曉蓮在《我的爸爸吳敬璉》中回憶了吳敬璉當時的研究環(huán)境。“當時我們一家四口人住在大筒子樓14平方米的房間里,房里的全部家當是爸爸媽媽的雙人床,我和妹妹的上下鋪,一張書桌,一張飯桌,兩張桌子間夾著鋼琴,鋪邊一只五屜柜,兩只木凳,兩只折疊凳,一把椅子和一個小馬扎……爸爸的寫作位置是雙人床的床沿,他在床上墊了一塊三合板做的象棋棋盤,稿紙放在上面,人半蹲半坐在馬扎上,勾著頭在那里,寫出了一批按當時標準來講很有深度的文章,也寫出了嚴重的頸椎病……”。

正是從這樣的環(huán)境中開始,吳敬璉筆耕不輟,參與了改革開放以來關于中國經(jīng)濟每一次變革的關鍵討論。事實上,吳敬璉的思想也是發(fā)展的,他的思想變遷過程即可被視為中國人對于市場經(jīng)濟逐步接納的過程:年輕時的吳敬璉曾無條件地信仰計劃經(jīng)濟;當發(fā)現(xiàn)計劃經(jīng)濟無法有效解釋現(xiàn)實問題之時,他也曾花大力氣試圖修補計劃經(jīng)濟;當花費心血卻始終無法解決計劃經(jīng)濟的問題之后,吳敬璉負笈海外,在耶魯大學重新研讀西方經(jīng)濟學經(jīng)典著作,最終發(fā)現(xiàn)市場經(jīng)濟的生命力。1977年,吳敬璉與人合著,發(fā)表《“四人幫”的封建實質(zhì)》從歷史文化角度反思“四人幫”這一現(xiàn)象出現(xiàn)的歷史原因;1981年,吳敬璉與人合作,發(fā)表《布魯斯和錫克的經(jīng)濟模式述評》探討兩位東歐經(jīng)濟學家的學說,對60年來社會主義國家的經(jīng)濟改革模式進行了詳盡的介紹。他認為,自1930年全盤集體化的“斯大林經(jīng)濟模式”確立以來,社會主義經(jīng)濟的模式問題一直都沒有得到有效的解決,東歐各國的各式探索,也難言成功;1984年,吳敬璉寫作《論孫冶方的經(jīng)濟理論體系》,對孫冶方的經(jīng)濟理論做了系統(tǒng)梳理,孫冶方窮極一生,希望將價值規(guī)律融合進社會主義計劃經(jīng)濟體系,最終卻以失敗告終……

東歐經(jīng)濟學家的困境與孫冶方的學術(shù)悲劇促使吳敬璉將目光朝向太平洋彼岸。1983年,吳敬璉以中國社會科學院經(jīng)濟研究所研究員的身份前往耶魯大學訪學,正是在耶魯大學,吳敬璉開始形成了自己對于中國經(jīng)濟變革的自成體系的看法。他認為,改革開放以來,中國經(jīng)濟之所以屢次陷入“一放就亂,一亂就收,一收就死,一死再放,放了再亂”困境,其原因就在于將改革單純視為在計劃經(jīng)濟體制中尋找集權(quán)與分權(quán)之間的平衡,而這樣的探索無論在政治意義上還是經(jīng)濟意義上都必然失敗。破解之法在于區(qū)分經(jīng)濟型分權(quán)和行政性分權(quán),改革的目的是建立以獨立自主的企業(yè)為基礎的市場制度,而不是向地方政府分權(quán)。

在吳敬璉看來,中國的經(jīng)濟改革就是要建立自主企業(yè)、競爭性市場和宏觀調(diào)控三位一體的經(jīng)濟體系。此后十余年,吳敬璉始終走在推進市場經(jīng)濟觀念在中國生根發(fā)芽的最前線,并最終讓“市場經(jīng)濟”一詞在1992年被寫入十三大報告。

1988年3月,吳敬璉與人合作發(fā)表論文《關于“商品經(jīng)濟”和“市場經(jīng)濟”的幾點意見》,指出同“商品經(jīng)濟”相比,“市場經(jīng)濟”帶有更強的同“命令經(jīng)濟”和“統(tǒng)制經(jīng)濟”相對立的色彩,建議將中國經(jīng)濟改革的目標確定為“社會主義市場經(jīng)濟”,7月,《人民日報》以《社會主義商品經(jīng)濟也是一種市場經(jīng)濟》為題發(fā)表了吳敬璉的報告,這是中央黨報第一次正式出現(xiàn)了“市場經(jīng)濟”這一名詞。

此后,由于經(jīng)濟改革不力造成的劇烈的通貨膨脹和之后89年的動蕩以及東歐劇變,各式思潮洶涌而起,吳敬璉的觀點迅速成為“異端”。1989年10月《光明日報》刊發(fā)《中國不能完全實行市場經(jīng)濟》一文,稱“如果我們……讓市場成為資源的主要配置者,不重視乃至削弱和否定計劃經(jīng)濟的重要性,必然導致社會主義公有制經(jīng)濟的瓦解。”其觀點同吳敬璉南轅北轍;1990年1月中國社科院當代中國研究所機關刊物《當代思潮》發(fā)表《用四項基本原則指導和規(guī)范改革開放》,文章稱,“私營經(jīng)濟和個體經(jīng)濟……如果任其自由發(fā)展,就會沖擊社會主義經(jīng)濟”;2月,北京的一本權(quán)威雜志發(fā)文《關于反對資產(chǎn)階級自由化》,質(zhì)問,“搞資產(chǎn)階級自由化的人有沒有經(jīng)濟上的根源?”;11月,《北京日報》發(fā)表文章《中國的改革絕不是完全實行市場經(jīng)濟》;1991年7月,《真理的追求》雜志表達《重提姓“社”姓“資”》,稱“一切不愿做雙重奴隸的中國人,在改革大道上前進時,有責任也有權(quán)利問一問姓“社”姓“資”,時刻提防不要偏離改革的方向”……

也是從那時起,吳敬璉有了一個綽號——“吳市場”,顯而易見,從一開始,這個綽號就具備了很強的貶義。

面對紛繁復雜的意識形態(tài)格局,頂著“吳市場”巨大“惡名”的吳敬璉決定撰文全面闡釋自己的經(jīng)濟思想。1991年12月,吳敬璉發(fā)表論文《論作為資源配置方式的計劃與市場》和《論競爭性市場體制》一書。《論作為資源配置方式的計劃與市場》和《論競爭性市場體制》發(fā)表迅速在政經(jīng)兩界引發(fā)強烈轟動。日后,它們被看做是中國學者在理論的高度上,對計劃經(jīng)濟體制的一次總清算,《論競爭性市場體制》一書被評為“影響新中國經(jīng)濟建設的10本經(jīng)濟學著作”之一。

因緣巧合,1992年鄧小平以87歲高齡南巡,一時間,加快改革步伐成為時代強音。1992年10月,中共第十四次代表大會召開,江澤民在題為《加快改革開放和現(xiàn)代化建設步伐,奪取有中國特色的社會主義事業(yè)的更大勝利》的報告中,明確提出“我國經(jīng)濟體制改革的目標是建立社會主義市場經(jīng)濟體制”。

至此,“市場經(jīng)濟”終于得到了黨中央最高層的認同,市場的力量一旦被解放,中國經(jīng)濟迅速崛起,“吳市場”旋即成為美名,9年之后的2001年,吳敬璉獲頒央視第一屆年度經(jīng)濟人物評選年度人物,吳敬璉收獲了廣泛的社會聲望。

困斗

當吳敬璉在助理人員的攙扶下走出休息室的時候,講壇內(nèi)外旋即爆發(fā)出雷鳴般的掌聲,這里是西安萬邦書城大都薈店,講壇窗明幾凈,被布置得干凈素雅,窗外,西安高新區(qū)高樓林立,流光溢彩,吳敬璉《直面大轉(zhuǎn)型時代》交流會正在進行。

現(xiàn)場聽眾交流環(huán)節(jié),有讀者提問,“請問吳先生,您怎么看2014年房價的變化?”問題尚未問完,觀眾席就傳來一陣會心的笑聲。

面對這樣的問題,吳敬璉稍稍愣了愣神,拿起麥克風緩慢地說,“您問我房價的走勢,我不知道問這樣的問題的緣由是什么?”語畢,觀眾席再次傳來一陣笑聲,吳敬璉接著說,“作為一個經(jīng)濟學家,我的職責不是去預測具體的房價的漲跌,而是給人們一個完整的分析框架……”。一時間,吳敬璉純粹知識分子的底色顯露無疑。

實際上,吳敬璉從來都是一位經(jīng)典意義上的知識分子,推動他在人生道路上不斷求索的是對于知識的好奇以及對于家國命運的赤子之心,以知識為工具獲取外在世界的功利絕非他的目的。

在整個二十世紀90年代,吳敬璉都是最活躍的、也是最重要的經(jīng)濟學家之一。他因捍衛(wèi)市場經(jīng)濟而獲得全社會的廣泛贊譽,他的改革理念也多為政府高層所采納。然而,進入二十一世紀,正當中國經(jīng)濟因引入市場經(jīng)濟體制而高速增長的同時,吳敬璉卻似乎愈發(fā)焦灼。

他一次又一次地提醒全社會,中國市場經(jīng)濟變革尚未完成,市場經(jīng)濟如果沒有相應的法治和政治體制的支撐,改革的成績也會得而復失;對于社會日益加劇的腐敗和貧富差距,吳敬璉呼吁,造成如此局面絕非市場經(jīng)濟體制本身之過,而是市場經(jīng)濟本身的不完整;面對借助不完整市場經(jīng)濟體制謀取暴利的既得利益集團,他斥之為“權(quán)貴”;面對在改革中遭受利益損失的底層民眾,他呼吁對市場經(jīng)濟要有正確的認識,警惕被民粹主義裹挾……

如果說在二十世紀90年代吳敬璉因為倡導市場化改革而廣受贊譽的話,那么,進入二十一世紀頭10年,隨著中國經(jīng)濟的急速起飛,以及伴隨改革而生的社會問題的日益嚴重,吳敬璉的形象也伴隨著多元利益的相互博弈而日漸復雜。

早在1998年夏天,吳敬璉就在與經(jīng)濟學家汪丁丁的對談中提出了“權(quán)貴資本主義離中國有多遠”的命題。2000年12月,吳敬璉在接受《中國青年報》采訪時稱,“我感到不滿足的是,1984年以后一些方面的改革仍然進展太慢……阻礙改革推進更快的一個因素是舊的意識形態(tài)的障礙,但更重要的是某些既得利益集團不愿放棄既得利益”。

2001年1月,在接受央視記者采訪時,吳敬璉直接將中國股市比喻為“沒有規(guī)矩的賭場”,隨即引發(fā)全社會的討論,《證券市場周刊》甚至發(fā)表《九問吳敬璉》一文討伐吳敬璉,2月厲以寧、蕭灼基等5位經(jīng)濟學家聯(lián)手在北京科技會展中心召開記者懇談會,與吳敬璉公開辯論,蕭灼基批評道,“如果一般老百姓那樣說說還可以理解,但嚴肅的經(jīng)濟學家那樣說不嚴肅,有損形象,令人遺憾”,韓志國稱“持賭場論者要么是不懂股市,要么就是別有用心。”3月,全國兩會期間,處于輿論風暴中的吳敬璉每一次亮相都會引發(fā)媒體關注,在個人記者招待會上吳敬璉表示堅持自己的觀點,并引用捷克革命家伏契克的名言“人們,我是愛你們的,你們可要警惕呀”,以示己心。

后來,吳敬璉又對媒體稱,“在過去的中國改革過程中常常遇到這樣的情況——問題的是非曲直早已昭然若揭,做出正確的結(jié)論并不需要很高深的經(jīng)濟理論素養(yǎng),但還是作出了有悖于常理的判斷和錯誤的決策,這往往是與論者的利益取向相聯(lián)系的。”

在后來出版的《十年紛紜話股市》一書的前言部分,吳敬璉稱,“我總覺得,爭取建立市場經(jīng)濟,并不只是為了我們自己,甚至不是為了我們這一代人。當我作為時代的幸運兒得以享受改革的第一批成果時,不應忘了還有許多平民群眾……”,此后吳敬璉抓住每一個機會強調(diào),目前改革出現(xiàn)的所有問題唯有繼續(xù)推進改革才能解決,中國要建設的是法治的市場經(jīng)濟……

如果說2001年爆發(fā)的吳敬璉與五大經(jīng)濟學家的論戰(zhàn)暴露了改革新時期經(jīng)濟學家共識破裂的話,那么2004年橫空出世的郎咸平則將之前幾乎所有市場化經(jīng)濟學家統(tǒng)一送上了被告席,吳敬璉首當其沖。郎咸平稱在上世紀90年代末期推行的國企市場化改革實則成為私人鯨吞國有資產(chǎn)的盛宴,鼓吹市場化的經(jīng)濟學們對此負有不可推卸的責任。

2005年之后的吳敬璉似乎陷入了進退維谷的境地,利益的深度博弈讓中國社會變革的方向變得渾濁不清,曾經(jīng)眾志成城的改革共識頻臨瓦解:在上一輪改革中遭遇巨大個人犧牲的底層民眾無法接受劇烈的貧富分化與貪腐橫行的慘烈現(xiàn)實,曾經(jīng)的計劃主義的“鄉(xiāng)愁”讓他們在一定程度上渴望恢復到舊有的體制;在上一輪改革獲利巨大的既得利益群體則希望固化現(xiàn)行體制,對于他們來說推進市場經(jīng)濟體制向法治軌道行進得不償失;曾經(jīng)的左派思潮復活,以貧富分化為借口攻擊市場化改革……

此時的吳敬璉年歲見長,他聲嘶力竭的呼喊在眾聲喧嘩的社會中顯得孤獨而又不合時宜。2007年,吳敬璉出版《呼喚法治的市場經(jīng)濟》,在書的序言中,吳敬璉稱,“改革的兩種前途嚴峻地擺在我們的面前,一條是政治文明下法治的市場經(jīng)濟道路,另一條是權(quán)貴資本主義道路,在這兩條道路的交戰(zhàn)中,后者的來勢咄咄逼人……”。

依然是萬邦書城的讀者交流會。

讀者互動環(huán)節(jié)接近尾聲,一位讀者提出最后一個問題,“請問吳老,我們現(xiàn)在應當重新啟動改革,那么應該從何處改革?改什么?能否給老百姓帶來最起碼的好處?”

吳敬璉聽完,沉思片刻,語調(diào)似乎調(diào)高了許多,一字一頓地說到,“改革,歸根結(jié)底就是要給老百姓帶來好處,只有改革了,才會讓大家都有一個比較好的前途,如果連改革能否給老百姓帶來好處這個問題都不清楚的話,那么所有的事情都沒有必要討論,如果可以證明不改革對老百姓有好處,如果不改革,大家依然可以有比較好的前途,那么,我可以放棄我所有的觀點,那么就不改革。”

語罷,講壇內(nèi)外傳來經(jīng)久不息的掌聲。

(參考文獻:吳曉波,《吳敬璉傳》;吳曉蓮,《我和爸爸吳敬璉》;吳敬璉,《直面大轉(zhuǎn)型時代》《當代中國經(jīng)濟改革》)