平落壩地區雷口坡組沉積與富鉀鹵水分布特征分析

楊 朋

(湖北省地質局第七地質大隊,湖北宜昌 443100)

平落壩構造位于川西前陸盆地的龍門山山前構造帶,介于穩定的成都凹陷和活動的龍門山山前構造帶之間,西南為名山向斜,東北為大邑向斜[1]。雷口坡組是一套廣泛發育的以碳酸鹽巖和蒸發巖為主的海相沉積地層。平落壩地區中三疊統雷口坡組富鉀鹵水具有高產、高品位的特點,經過20余年的勘探和研究,已對其巖相古地理、富鉀鹵水成因等方面有了較深的認識,即蒸發環境是四川盆地成鉀的有利環境。本文通過對平落壩構造雷口坡組沉積特征的分析,探討該區富鉀鹵水的分布與沉積環境之間的聯系,以期為川西地區雷口坡組富鉀鹵水的勘探指明方向。

1 地質背景

中三疊統雷口坡組縱向上可分為四段7個亞段(圖1),各段、亞段間整合接觸,由海侵—海退—海侵序列沉積的白云巖、石灰巖、石膏及鹽巖等構成三個主要沉積旋回,厚度540~1 100 m。T2l1以泥質白云巖、含泥白云巖為主則是以淺灰色細—粉晶白云巖、灰巖為主主要巖性為灰色灰巖、白云巖主要巖性為深灰色細—粉晶砂屑白云巖、藻屑白云巖主要巖性為深灰色含云質膏鹽、膏質云巖、含膏質云巖及細—粉晶云巖以灰白色巖鹽夾石膏、雜鹵石為主以深灰色粗—粉晶云巖、藻紋層白云巖為主。

2 雷口坡組沉積特征

2.1 沉積相劃分方案

林良彪等(2007)認為川西北地區雷口坡組為碳酸鹽臺地相,蒸發臺地亞相包括膏盆、膏湖微相[2];李幸運(2009)也認為川西坳陷南段雷口坡組為碳酸鹽臺地相,蒸發臺地亞相包括膏盆、鹽盆、鹽膏盆微相[3]。

以對平落壩構造平落4井、平落20井、豐鹵1井及鄰區周公1井、漢6井、漢1井、大深1井、大參井等重點井以及野外露頭剖面進行的宏觀與微觀特征研究成果為基礎,并結合前人對川西地區雷口坡組沉積相的劃分方案,本次共劃分出蒸發臺地、局限臺地兩個沉積相。在此基礎上,參考威爾遜以及拉波特相模式的碳酸鹽巖微相劃分方法,按碳酸鹽巖巖性、顏色、厚度、層理及沉積構造以及成分、結構、化石等宏觀和鏡下微觀沉積特征來劃分微相,并考慮相對海平面升降與局限陸表海臺地沉積格局之間的密切關系。為此,將蒸發臺地相分為膏盆、鹽盆兩個微相,局限臺地劃分出臺內灘、瀉湖、泥云坪、灰云坪、膏云坪微相(表1)。

2.1.1 局限臺地相

局限臺地指海水循環受限、鹽度不正常的低能淺海,與廣海之間有障壁,臺內局部淺水區有時發育灘相沉積。局限臺地與廣海之間通常有灘、礁或島嶼形成的障壁[4]。

從已有鉆井及野外剖面分析,平落壩地區局限臺地分布范圍較蒸發臺地廣,雷一段—雷四段均有發育,但主要分布于雷一段、雷二段、雷三段。根據水動力條件和地形變化,平落壩地區可進一步識別出潮上帶、潮間帶兩個亞相。局限臺地地勢平坦,蒸發作用使海水咸化,相對海平面輕微的升降,就會造成臺地大面積出沒于海平面上下,使得局限臺地中潮坪很發育。碳酸鹽泥及顆粒在鹽度較高且富含鎂離子的地表水作用下,容易發生準同生白云石化作用。因此,局限臺地相的巖相特征之一是潮坪白云巖廣泛發育。

表1 川西平落壩構造及鄰區雷口坡組(T2l)沉積微相劃分表

(1)臺內灘。局限臺地內常發育臺內灘,如周公1井,豐鹵1井等。沉積物為中—厚層狀具溶孔亮晶砂屑白云巖,鮞粒白云巖、針孔藻屑白云巖等,可夾粉—微晶白云巖,單層厚度多<10 m,但累計厚度可達165 m。灘的類型有針孔藻屑灘、砂屑灘、鮞灘、生物碎屑灘等。粒屑巖多受早期暴露淡水溶蝕、早期混合水白云石化和深埋巖溶作用的影響,孔隙相對較發育,可成為好的儲層。

(2)瀉湖。瀉湖微相為潮上微環境,在古地理位置上位于蒸發膏盆向海一側,海水因受局限臺地邊緣障壁和低緩廣闊的潮間處及臺內灘的影響而相對受局限,但不完全封閉,與外海時有連通,而水體能量較弱,其典型沉積為含膏白云巖、泥晶白云巖,若咸化則可形成膏質泥晶白云巖,經去膏化而成去膏化粉晶灰云巖,可夾薄層石膏或透鏡體。在剖面結構上,瀉湖與膏盆、鹽盆常呈交替的韻律性互層[5]。

2.1.2 蒸發臺地相

蒸發臺地發育在海平面相對低的時期,臺地內與廣海之間連通性比局限臺地時期更加受阻,氣候炎熱干旱,蒸發作用強烈。蒸發瀉湖發育于蒸發臺地中的洼地,隨著海平面的相對下降,蒸發作用使瀉湖中水體的鹽度逐漸升高。水體中溶解的礦物種類相繼沉淀出來,開始是CaCO3(碳酸鹽巖),其后是蒸發礦物,包括CaSO4(石膏)和NaCl,最后是最難沉淀的KCl以及其他鹽類。因此廣泛發育碳酸鹽巖類以及蒸發巖類—膏巖、鹽巖等[6]。

研究區蒸發臺地相主要分布于雷四1段(表1),此時蒸發臺地與外海尚未完全隔絕,海水侵泛則時有發生,海水侵泛使臺內咸化海水稍被稀釋,另外還帶來一些泥質,因此蒸發臺地相石膏巖層中常出現薄層準同生含膏白云巖、薄層泥質巖和含膏質泥巖等夾層。

2.2 典型單井沉積微相特征

(1)豐鹵1井。豐鹵1井處于平落壩構造區鹽盆的邊緣,雷二段時期水體鹽度相對較大,以瀉湖微相沉積的石膏巖為主,夾白云巖。雷三段,由于來自廣海的海侵,水體鹽度被稀釋,因此,發育的巖類以白云巖為主,夾石膏巖。雷四段,水體鹽度再一次增大,發育的巖類則以膏巖、鹽巖為主,其間夾有因水體動蕩而形成的臺內灘相沉積(圖2、圖3)。

圖2 豐鹵1井巖心及薄片觀察分析圖

(2)平落4井。平落壩構造平落4井鉆進雷口坡四段層位時,出現鹵水井噴及井涌。

雷三段:下部主要發育局限臺地相瀉湖微相的白云巖、石膏層,而上部發育臺內灘的生屑白云巖。

雷四段:隨著蒸發作用的進行,鹽度增大,下部主要發育膏巖、鹽巖,其間夾少量的白云巖。由于海平面的變化,水體的動蕩,上部發育臺內灘微相的藻屑白云巖以及灰云坪、膏云坪微相的白云巖、石膏巖。

2.3 連井剖面分析

通過對平落壩構造及周邊區連井分析可知:平落壩構造區內沉積作用和相帶展布特點鮮明,即在成都—蒲江蒸發海盆內部,盆地邊緣與盆地中心巖相區別明顯,尤其以雷四段最為明顯。從周公1井—漢1井—大深1井,地層厚度增大,含鹽度逐漸增高,巖相也相應發生變化,從平落4井—平落20井—豐鹵1井逐漸遠離盆地中心,含鹽度逐漸降低,地層厚度減小,雜鹵石等鹽巖礦物含量也逐漸減少(圖4)。

3 巖相古地理特征

巖相古地理研究的目的是通過重塑沉積環境,研究沉積作用,了解地質歷史演變及構造發育史,總結各時期的海陸變遷、古氣候變化、沉積區及剝蝕區的古自然地理景觀特征,分析不同沉積環境下沉積物的特征及其分布規律,從而達到評價礦產資源、了解礦產規律和預測礦產資源遠景的目的。

3.1 雷一期

雷一沉積期水體相對較深,研究區廣泛發育泥云坪微相的含泥云巖,夾少量薄層的含泥灰巖,局部含有薄層的石膏,雷一段厚114~281 m。如周公1井鄰區發育淺灰色泥質白云巖夾膏質白云巖與白云質灰巖,為泥云坪沉積環境。名山地區由于臺內高地的地形影響,發育局部的臺內灘相沉積。蘆山中林剖面有5 m去膏化粉晶灰巖,溶孔發育,面孔率12%,孔隙度3.16%。同期,在平落壩構造區,發育白云巖與石膏巖夾層瀉湖沉積。

圖3 豐鹵1井沉積微相劃分柱狀圖

3.2 雷二1亞期

圖4 川西平落壩構造帶沉積相連井對比圖(據徐國盛,修改)

雷二1亞期較雷一期水體加深不明顯,研究區內發育局限臺地潮間帶灰云坪沉積,沉積了白云巖、膏鹽巖為主夾灰巖的碳酸鹽巖。在海平面進退的潮間帶,發育有淺灘。周公1井揭示鄰區發育褐灰—淺灰色白云巖夾藻屑白云巖、鮞粒灰巖及藻灰巖,代表了淺水灘相的特點。漢1井鄰區發育泥云坪沉積,巖性以淺灰色白云巖為主,夾同色泥質白云巖薄層,泥質白云巖向下層次增加,厚度增大。平落壩構造區依然發育瀉湖沉積,巖性為白云巖與石膏巖夾層。大深1井4 116.5~4 160 m發育灰色灰巖夾砂屑灰巖,屬于淺水灘相沉積。

3.3 雷二2亞期

雷二2亞期較雷二1亞期巖相變化不明顯,總體仍以灰云坪沉積為主,但是漢1井在此期不再大量發育泥云坪相的含泥云巖,而是發育灰云坪相的灰色石灰巖,含云灰巖夾次生石膏。

3.4 雷三1亞期

從區域分析,雷三1亞期是最大的一次海侵期,也是一次重要的成灘期,平均海平面位于大邑—峨眉斜坡區,海水分別由南東(黔北古陸與康滇古陸之間)向北和西部龍門山島嶼間的通道向東進入上揚子臺地,并帶來菊石、腕足類等正常淺海的生物群,由康滇古陸提供的陸源碎屑比較少,在古陸邊緣主要是含泥質的云巖及灰巖,其東部為局限臺地斜坡帶,西北及東南部邊緣為潮間帶。雷三段的粗結構巖類,發育有淺灘相及藻灘相沉積,主要為具溶孔的云質砂屑灰巖及砂屑云巖[7]。如周公1井、漢1井、大深1井以及平落壩地區都發育有鮞粒灰巖、砂屑白云巖,夾有孔蟲灰巖等具灘相特點的巖層。這些淺灘對高孔滲段儲層的發育有利,從研究區來看,它不僅在西南部好,且在較東邊的油1井還見有12 m砂、粒屑灰巖,近頂部25 m處的灰巖段鉆進中也曾放空0.07 m,產鹽水和溶解氣,故認為雷三是研究區的主要儲層。而這些淺灘由于儲集性能好,具備儲集較大規模液體礦產資源的空間,是海相領域勘探的主要目的層。另外,根據海盆邊緣向中心鹽度逐漸增高的規律,同時在平落4井可見薄層硬石膏的發育,推測在平落壩構造的東側(靠近成都—蒲江海盆中心方向)會有瀉湖的發育。

3.5 雷三2亞期

雷三2亞期,水體開始變淺,區內則廣泛發育以膏云坪相為主的白云巖夾石膏層,僅大參井和名山一帶由于水體動蕩發育灘相沉積,在平落壩地區、雅安、丹棱地區發育瀉湖沉積。大深1井發育深灰色含云質膏鹽、膏質云巖、含膏質云巖及細粉晶云巖。周公1井發育白云巖夾硬石膏條帶。

3.6 雷四1亞期

該期水體進一步變淺,研究區內蒸發臺地普遍發育。在成都—蒲江蒸發海盆內部,位于海盆西緣的雅安、蘆山、東岳場一帶普遍發育潮上—膏云坪相的碳酸鹽巖夾硬石膏巖,名山地區可見局部的灘相發育。由盆地邊緣向中心,即周公1井—漢1井—大深1井,含鹽度逐漸增高,巖相也相應發生變化,如周公1井鄰區發育潮上膏云坪相的碳酸鹽巖夾硬石膏巖,至漢1井鄰區則以蒸發臺地—瀉湖相的硬石膏為主夾碳酸鹽巖,偶見雜鹵石,至大深1井,則以大量的膏、鹽盆相的硬石膏巖夾鹽巖為主,就連最難沉積的雜鹵石及鈣芒硝也多處出現。并且,同處于靠近海盆中心方向平落壩構造地區的平落4井、平落20井、豐鹵1井,均發育類似于大深1井的膏、鹽盆相沉積,由盆地中心向西緣的方向上,平落4井—平落20井—豐鹵1井的鹽巖層逐漸減少。顯而易見,區域沉積作用和相帶的展布同時受到由盆地邊緣向中心逐漸增高的鹽度的控制(圖5)。

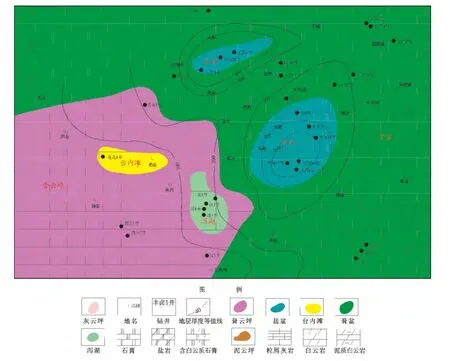

圖5 平落壩構造及鄰區雷四1亞期巖相古地理圖

3.7 雷四2亞期

雷四2亞期水體再次加深,區內再次廣泛發育膏云坪沉積。其中,僅在平落壩構造區發育灰云坪及臺內灘沉積。這可能是由于水體動蕩導致灘相發育,亦可能是受印支運動的影響,其他地區雷四段頂被剝蝕,發育的臺內灘和灰云坪相沉積巖層已被剝蝕消失殆盡[8]。但是由于平落壩構造區深度大,故沉積厚度大,剝蝕未完,在該區殘余部分灘相和灰云坪的沉積巖層。

雷一—雷二2亞期,水體較深,而且變化不明顯,主要為潮間泥云坪、灰云坪沉積。雷三1亞期,廣泛發育海侵,促使水體變深,古地理環境轉化為灘相(砂屑灘、藻屑灘、鮞粒灘)沉積。雷三2亞期,水體開始變淺,則以膏云坪沉積為主,局部區域發育瀉湖沉積,僅大參井和名山一帶由于水體動蕩發育灘相沉積。雷四1亞期,水體繼續大幅下降,川西地區在雷四1期露出海平面,而蒸發作用強烈,導致區內廣泛發育膏、鹽盆微相,且海水的蒸發濃縮已達到鉀石鹽階段,為富鉀鹵水的發育提供了基本的物質來源(圖5)。雷四2亞期,發育小規模的海侵,水體再次加深,膏云坪微相再次成為區內主要的巖相古地理環境。

4 富鉀鹵水特征

在20世紀末期,四川石油部門在川西平落壩構造的平落4井和平落20井的三疊系雷口坡組雷四段儲層中獲高壓、高產的富鉀鹵水,其鉀、溴、碘等的品位大大超過國家綜合開發利用工業品位的要求,綜合品質在全國范圍內居于前列[9](表2)。

通過對地質背景、巖相古地理條件、古水文地質條件和水文地球化學指標的綜合研究,古海水在沉積物形成過程中,在地靜壓力作用下,由高壓區向低壓區運移,經歷了封存—運移—深埋—變質作用,與現代鹵水相比,古海水已發生了質的變化。由海水蒸發濃縮沉積而成的海相原生沉積鹵水,在晶間鹵水、鉀、硼鹽類溶濾水和巖漿水的摻合下,經歷了復雜的物理、化學、生物化學的作用,發生了高度變質作用而形成復合型富鉀鹵水。

由以上分析可以推斷:在雷口坡組沉積期海水蒸發濃縮形成原生海相沉積含鉀鹵水;在印支運動階段、深埋藏作用階段、喜馬拉雅階段所形成的晶間鹵水、鉀鹽類溶濾水和陸相徑流來源的鹵水混合到原生海相沉積含鉀鹵水中[10]。平落壩地區雷口坡組富鉀鹵水是經歷了復雜的物理、化學、生物化學等高度變質作用而形成的混合型水。

表2 平落壩構造鹵水測試表

5 沉積對富鉀鹵水的控制

平落壩地區雷口坡一—四2期沉積環境經歷了水體逐漸加深—變淺—加深的過程,沉積環境相對閉塞,海水流動不暢,蒸發作用強烈[11]。從雷口坡組巖相古地理演化過程分析而知,平落壩雷口坡組一、二段發育多個膏質瀉湖,雷四段發育多個膏盆、鹽盆。膏鹽盆、富鉀鹵水和蒸發巖的分布具有如下特點:從石油部門已完鉆井中發現的富鉀鹵水的分布明顯受膏盆和鹽盆的控制,而與膏質瀉湖關系不大。豐鹵1井鹵水鉀含量為1.09~3.80 g/L,而平落4井鹵水鉀含量高達49.95 g/L(表2),但此兩口井均位于平落壩構造區,且兩井之間相隔較近。分析認為,由于豐鹵1井位于平落壩鹽盆的邊緣,鹽盆地緣海水蒸發濃縮的程度未達到鉀鹽析出點,導致沉積期沉積的固體鉀鹽不足,從而導致在深埋藏階段蒸發巖溶濾產生的鹵水含鉀量不高[8]。

6 結論

(1)平落壩地區雷口坡組為一套以碳酸鹽巖、蒸發巖為主的海相沉積地層,地層由老到新可分為雷1段、雷二1亞段、雷二2亞段、雷三1亞段、雷三2亞段、雷四1亞段及雷四2亞段。

(2)平落壩地區雷口坡組沉積相可劃分為蒸發臺地、局限臺地兩個沉積相,并可將蒸發臺地相細分為膏盆、鹽盆兩個微相,局限臺地細分為臺內灘、瀉湖、泥云坪、灰云坪、膏云坪五個微相。

(3)平落壩地區雷口坡組沉積期的巖相古地理環境依次經歷了潮間泥云坪、灰云坪→灘相→膏云坪→膏、鹽盆→膏云坪的過程,在此期間由海水蒸發濃縮形成的原生海相沉積含鉀鹵水與后生的晶間鹵水、鉀鹽類溶濾水和陸相徑流來源的鹵水混合,共同構成了平落壩地區的富鉀鹵水資源。

(4)平落壩地區雷口坡組富鉀鹵水的分布明顯受膏盆和鹽盆的控制,而與膏質瀉湖關系不大。

[1] 陳軍,樊懷才,杜誠,等.平落壩氣田須二氣藏產水特征及開發調整研究[J].特種油氣藏,2008,15(5):53-56.

[2] 林良彪,陳洪德,張長俊.四川盆地西北部中三疊世雷口坡期巖相古地理[J].沉積與特提斯地質,2007,27(3):51-58.

[3] 李幸運.川西坳陷南段雷口坡組層序地層及沉積相研究[D].成都:成都理工大學,2009.

[4] 林昌榮,張啟明.沉積相類型劃分的相命名法則和相標志的研究[J].中國海上油氣,1990,4(4):57-63.

[5] 李帥.沉積相劃分與分布特征研究[D].大慶:東北石油大學,2012.

[6] 強子同,郭一華.碳酸鹽成巖作用與沉積礦產[J].礦物巖石,1982(1):96-101.

[7] 林良彪,陳洪德,姜平,等.川西前陸盆地須家河組沉積相及巖相古地理演化[J].成都理工大學學報:自然科學版,2006,33(4):376-383.

[8] 徐國盛,陳美玲,劉為,等.川西地區雷口坡組巖相古地理與富鉀鹵水預測[J].礦床地質,2012,31(2):309-322.

[9] 袁小銘.川西凹陷中三疊世古水動力場及富鉀鹵水成礦預測研究[D].成都:成都理工大學,2012.

[10] 張成江,徐爭啟,倪師軍,等.川西坳陷平落壩構造富鉀鹵水成因探討[J].地球科學進展,2012,27(10):1054-1060.

[11] 姜在興,田繼軍,陳桂菊,等.川西前陸盆地上三疊統沉積特征[J].古地理學報,2007,9(2):143-154.