十三五規劃:中國經濟發展的重中之重

文|

- 特別報道 -

十三五規劃:中國經濟發展的重中之重

文|胡江云

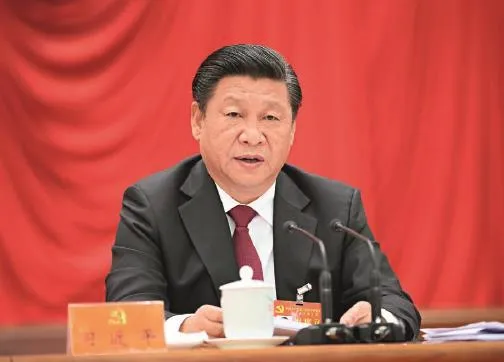

2015年10月26至29日,中國共產黨召開了第十八屆中央委員會第五次全體會議,會議審議和通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》,引起國內外廣泛關注。2020年既是中國第十三個五年規劃的終點,也是中國實現第一個百年夢想的結點,寄托了人民實現小康生活的愿望。

中央委員會總書記習近平在中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議上作重要講話

2015年10月26日至29日,中國共產黨召開了第十八屆中央委員會第五次全體會議,其核心事項就是審議和通過《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》,引起了國內外廣泛關注。2020年既是中國第十三個五年規劃的終點,也是中國實現第一個百年夢想的結點,寄托了人民實現小康生活的愿望。而經濟發展方式和民生問題是中國經濟發展的重中之重。

中國與世界的相互影響日益明顯

與20世紀相比,中國面臨的環境發生了極大的改變。首先,中國與世界之間的格局發生了巨大的變化,從被動依賴轉向主動影響世界。新世紀的第一個15年過去了,中國經濟總量規模不斷擴大,進入中等收入國家行列,而且地位不斷攀升。這種情況下,中國與世界的相互影響日益明顯,從過去主要依賴世界轉向與世界之間的雙向互動,特別是中國元素越來越多。無論是產品、服務,還是文化、理念,中國對世界影響越來越大,促進全球經濟穩定和復蘇、維護國際和平和發展、解決人類貧困與疾病、節約資源和保護環境等方面,世界是離不開中國的。中國的一舉一動都被世界所關注,中國經濟政策調整、中國經濟走勢影響世界,逐步形成了中國元素的蝴蝶效應。

其次,當下中國經濟正處于下行階段,經濟發展從注重數量轉向到更加重視質量。2011-2014年期間,中國經濟年均增長8%,經濟總量達到10.4萬億美元,成為僅落后于美國的第二大經濟體。受經濟周期規律的影響和經濟結構調整的制約,未來一段時間中國經濟將會是一位數的中高速增長,與國內外的社會環境承載能力相適應。國內還存在一系列問題,經濟發展情況與人們預期有差距。

再次,外部環境呈現復雜多變的態勢,短期內市場需求難以有明顯的改善。國際金融危機已過去7年,世界經濟增長勢頭并不如人們預期那樣,美國經濟保持低速增長,歐洲經濟卻是跌宕起伏,沒有實質性消除主權債務危機的負面效應。總體來看,國際市場需求繼續低迷,發展態勢反復多變。

2015年10月26日至29日,中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議在北京舉行

經濟發展方式關系到中國百年夢想

從加入世界貿易組織(WTO)以來,中國全面融入全球經濟,各級政府、企業和自然人邊干邊學,特別是學習、遵守、領會國際規則,并逐步成為世界重要的經濟體。亞洲金融危機和國際金融危機中,中國對區域經濟和全球經濟復蘇發揮了重要的作用。兩次危機雖然對中國經濟造成了一定的沖擊,但是中國經濟發展方式總體上還是適應當時的經濟社會發展形勢的,中國經濟不僅沒有落后,反而是彎道超車,超越了世界主要發達經濟體,包括英國、法國、德國和日本。總體來看,中國適應全球化,長期跟著世界潮流謀求發展。

與20世紀相比,中國面臨的環境發生了極大的改變。中國與世界之間的格局發生了巨大的變化,從被動依賴轉向主動影響世界。

中國實施第十三個五年規劃,能否繼續以現有的模式發展呢?實踐證明,這樣的發展方式難以為繼。中國政府早就意識到,這樣大的經濟體難以采用原有模式發展,中國必須轉變經濟發展方式。

當前,中國轉變經濟發展方式面臨模式抉擇。根據經濟學原理,經濟發展主要依賴三種需求,即消費需求、投資需求和凈出口需求。長期以來,中國的發展模式主要是依靠要素的大量投入,即主要依賴投資來拉動經濟發展。最為明顯的案例,就是兩次金融危機爆發時,中國政府就進一步加大投入力度,短期內促進經濟增長。這種發展模式就將中國變成世界工廠,以至于中國生產過多的產品,這些產品沒有競爭力,也不能適應市場需求。到目前為止,在世界500種主要工業品中,中國有220種產品產量位居世界第一,但競爭力并不理想。

第二種模式主要依靠消費需求,這是中國政府期望的。2012年,服務業增加值占GDP比重首次超過第二產業,消費需求對經濟增長的貢獻逐步超過投資需求對經濟增長的貢獻。一些學者認為,中國經濟發展方式發生了根本性轉變。我們認為,中國經濟發展方式轉變還有待于觀察。主要原因是,中國統計制度還不完善,原有的服務消費統計長期沒有列入,現在是由暗轉明。理論上,中國潛在的消費需求是巨大的。中國進入中等收入國家行列,國內中產階層預計至少有3億人,這樣的需求是其他國家不可比擬的,甚至超過整個歐洲。根據《中國統計年鑒(2015)》的統計數據,中國因私出境人數持續逐年增加,2014年達到1.1億人次,包括住宿、購物、餐飲、游覽等費用,消費規模至少是千億美元以上。但是,我們并沒有充分發揮消費需求對經濟社會的積極作用。中國的社會保障體系建設相對滯后,國內消費品質量和安全得不到保障,特別是以食品、藥品為典型,導致越來越多的中產階層國民走出國門境外消費,以及越來越多的海外代購。這次會議明確提出,實施食品安全戰略,消費對經濟增長貢獻明顯加大,有利于發揮國內消費需求作用。

第三種模式就是主要依賴凈出口,這要求中國產品具有更強的競爭力。也就是說,這種發展模式主要是對外貿易取向。這種發展模式,對于小的經濟體相對容易實現,例如,新加坡、中國香港等。對于大的經濟體,這種模式是不可持續的。新的時期,中國需要轉變國內生產總值(GDP)的理念,轉向國民生產總值(GNP)的理念。隨著經濟全球化和越來越多的中國企業“走出去”,中國也將像發達國家一樣,遵循產業國際轉移的規律,涌現出更多的中國跨國公司,逐步提升國際分工地位,掌控研發、設計、專利、品牌、銷售等。

不僅如此,轉變發展方式任重道遠。中國經濟發展方式能否堅持,特別是不受外部影響。面臨金融危機、經濟危機的沖擊,中國及時調整經濟發展方式,是順應形勢需要的。總之,轉變經濟發展方式關系到我們的百年夢想。

圖表:盤點十三五規劃的“六大關鍵詞”

民生是轉變經濟發展方式的根本目的

實現全面建成小康社會是中國的奮斗目標,也是轉變經濟發展方式的目的。轉變經濟發展方式是一個長期艱巨的任務,必須緊密結合中國國情。

首先,解決溫飽問題是轉變經濟發展方式的最基本目標。中國人口高達13億多,位居世界第一。國內外少數學者認為,世界難以滿足中國人的糧食需求,養不活這么多中國人。事實上,這種思維是停留在靜態層面上。中國社會各界重視技術進步,成功培育雜交水稻、高產玉米等糧食作物,不僅解決中國人的吃飯問題,而且幫助非洲等貧困地區種植水稻等農作物。中國政府長期實施脫貧攻堅工程,2013年和2014年連續兩年完成減貧1000萬人以上的目標任務。解決中國人溫飽問題,不僅是中國轉變經濟發展方式的基礎,也是中國對世界做出的貢獻。

其次,進一步讓國民分享經濟社會發展成果是轉變發展方式的本質要求。這次會議進一步提出,一是健全社會分配體制,完善最低工資增長機制,完善市場評價要素貢獻并按貢獻分配的機制,注重機會公平,保障基本民生,實現全體人民共同邁入全面小康社會;二是增加公共服務供給,提高公共服務共建能力和共享水平,特別是革命老區、民族地區、邊疆地區、貧困地區的轉移支付;三是更加重視教育,推動義務教育均衡發展,普及高中階段教育,逐步分類推進中等職業教育免除學雜費;四是建立更加公平更可持續的社會保障制度,實施全民參保計劃,實現職工基礎養老金全國統籌,劃轉部分國有資本充實社保基金,全面實施城鄉居民大病保險制度,建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度;五是改革和完善人口發展戰略,積極開展應對人口老齡化行動。

十三五期間,中國政府加強對外開放,保障經濟發展方式轉變,全面建成小康社會。

改革和開放是實現經濟發展方式轉變的成功經驗

中國經濟社會快速發展,并且取得舉世矚目的成就,其成功經驗就是堅持改革和開放。歷史上,中國曾經閉關鎖國上百年,無視世界發生的工業革命和技術進步,結果是遭受列強入侵,成為落后挨打的經濟體。

當今世界全球化是不可阻擋的歷史發展趨勢,特別是信息等新興技術的應用,空間約束、地緣約束大大減弱。世界上,很難有一個產品沒有世界元素,許多經濟體承接其生產各個環節,經過現代物流體系組裝、分銷到各個銷售商、消費者。十三五期間,中國需要深化改革和深度開放,發揮開放和改革的良性互動機制,促進經濟發展方式轉變,實現小康目標。

中國政府大力改革,有助于經濟發展方式轉變。2013年以來,中央政府累計已取消和下放586項行政審批事項,提前完成取消和下放1/3以上審批事項的預定目標;通過連續兩年修訂政府核準的投資項目目錄,中央層面核準項目累計減少了76%;工商登記實行“先照后證”,前置審批事項85%改為后置審批。十二五末的2015年,中央政府出臺《深化財稅體制改革總體方案》、《關于推進價格機制改革的若干意見》、《關于深化國有企業改革的指導意見》等改革意見,以及《關于實行市場準入負面清單制度的意見》、《關于構建開放型經濟新體制的若干意見》等,進一步推進市場化、法制化建設,將在十三五期間發揮巨大影響。

十三五期間,中國政府加強對外開放,保障經濟發展方式轉變,全面建成小康社會。一是順應深度融入世界經濟的趨勢,堅持互利共贏的開放戰略,發展更高層次的開放型經濟;二是提高對外開放水平,協同推進戰略互信、經貿合作、人文交流,努力形成深度融合的互利合作格局;三是完善對外開放戰略布局,支持沿海地區全面參與全球經濟合作和競爭,發揮邊境經濟合作區、跨境經濟合作區等特殊區域的引領作用和示范效應;四是推進“一帶一路”建設,加強與沿線國家發展規劃對接,進行多領域互利共贏的務實合作,以境外經濟貿易合作區作為重要平臺,推進國際產能和裝備制造合作,打造陸海內外聯動、東西雙向開放的全面開放新格局;五是完善法治化、國際化、便利化的營商環境,繼續實施自由貿易試驗區戰略,健全服務貿易促進體系,全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度,有序擴大服務業對外開放。

胡江云 國務院發展研究中心研究員