四川國家級非物質文化遺產系列之悠悠羌笛

2015-02-08 07:17:31

四川黨的建設 2015年8期

四川國家級非物質文化遺產系列之悠悠羌笛

羌笛是我國古老的單簧氣鳴樂器,已有兩千多年歷史,唐、宋、元、明各代文人的詩歌中常見到關于羌笛的記載。

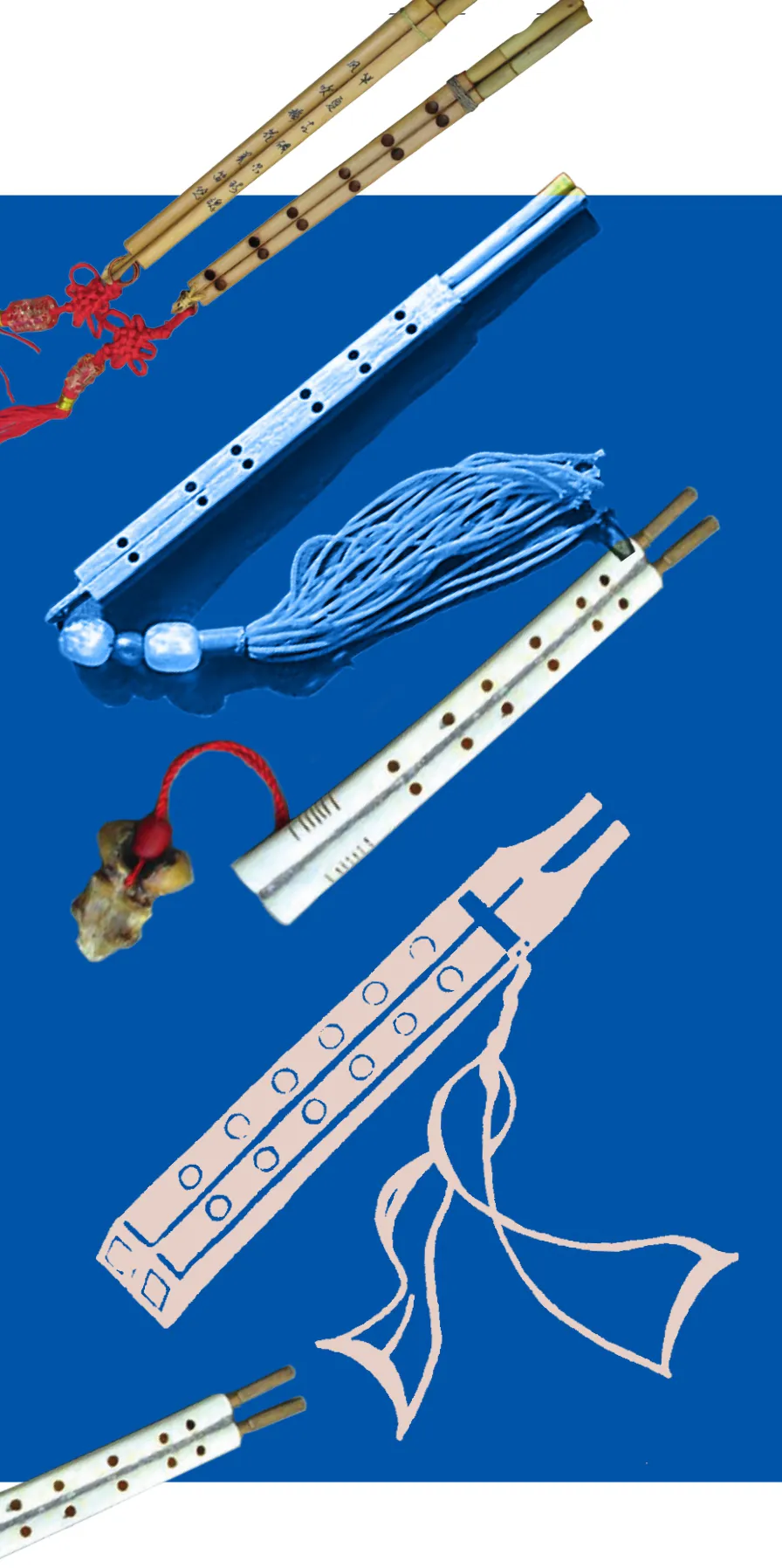

羌笛兩管數孔,用當地高山上生長的竹制成,竹節長、管身較細,雙管并排用線纏繞連結在一起。全長13-19厘米,管口直徑2厘米左右,笛管上端裝有4厘米長的竹制吹嘴。吹嘴正面用刀削平,并在上端約3厘米處,用刀切開一薄片作為簧片。

羌笛豎著吹奏,兩管發出同樣的音高,音色清脆高亢,并帶有悲涼之感,“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”是其表現力的最佳寫照。

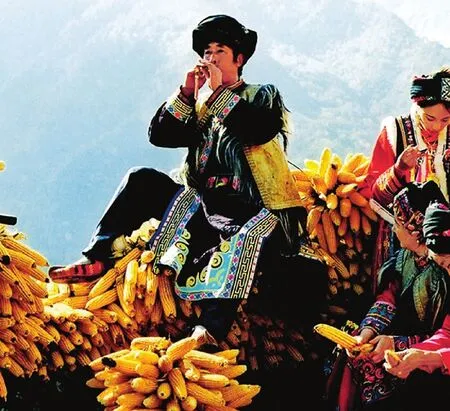

現在在四川阿壩州茂縣及黑水縣一帶的羌族聚居地,我們仍舊可以看到這種具有唐宋遺風的樂器。

據史料記載,西漢前,羌笛面上有四孔,公元一世紀時由音樂家京房增加一高音按孔,成為五孔。東漢馬融在《長笛賦》中曾有“近世雙笛從羌起”的記述。發展到近代,羌笛已成六孔。羌族人民常用它來抒發自己喜怒哀樂、悲歡離合的種種情感。常演奏的曲目有《折柳詞》《莎郎曲》等。

音樂是羌族人日常生活中不可替代的組成部分。 圖/林雪

羌笛吹奏主要采用鼓腮換氣法,一口氣可吹奏幾分鐘,即使是一首簡單曲調,其技藝性要求也很高。另外,羌笛在吹奏中還有喉頭顫音、手指的上下滑音等技巧,加之雙管制作的律差、雙簧共振的音響,其音質和旋律獨具特色。

由于羌族沒有文字,其歷史文化除了世代口傳心授外,羌笛也成為交流、傳承民族文化的一種重要渠道。(責編:李妍婕)

制作羌笛一般選用桿直、筒圓、節長,且頭尾粗細較均勻、竹肉厚薄有度、不易開裂的箭竹為材料。 圖/圖片庫·CN/劉乾坤