對癥出方:一株玉米的全程解決方案

文/于平平

對癥出方:一株玉米的全程解決方案

文/于平平

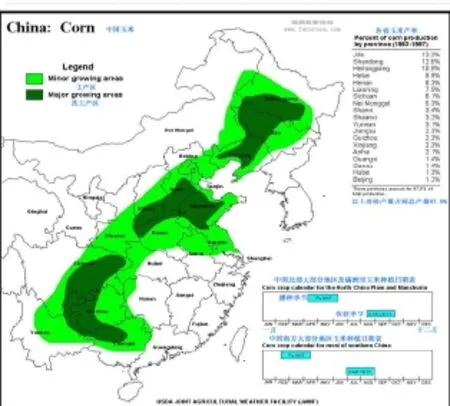

玉米原產于拉丁美洲墨西哥和秘魯,是一年生禾本科草本植物,是重要的糧食作物和重要的飼料來源。中國是全球最著名的黃金玉米帶之一,是全球第二大玉米生產國,年產量億余噸,占世界總產量的20%,同時也是全球第二大消費國。中國的玉米種植面積有3億畝左右。分布在約24個省、市、自治區。其中黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、山西、河南、陜西、四川、貴州、云南、廣西等是主省、區。主要可分為春玉米和夏玉米兩種。

【圖示】 玉米種植情況

一株玉米的一生,從一粒種子開始,用金色的果實綻放,以秸稈還田的形式跟世界告別。一如一個人的一生,從生到逝都少不了全程的呵護和灌注。作為大田作物的主力軍,一株玉米從幼苗出土到結實的每一步,成長的每一個環節,都少不了來自栽培技術,科學施肥、病害防治等與之貼合的方案的保駕護航。特別是隨著大戶時代的到來,專注于一種作物的全程解決方案成為現代農業發展的一種必然趨勢,同時也成為農資行業企業新的競爭戰場。

技術+方案 釋放玉米增產潛力

良田+良種+良法配套助力栽培

如何提高玉米的增產增收是致力于一株玉米全程解決方案的發端和目標,其中高產一直是玉米的永恒課題,提高玉米單產量更是大戶時代行業企業大戶都繞不開的敏感點。其實,我國玉米種植單產潛力巨大,怎樣充分發掘釋放這份潛在的產量,為增產再創新高,除卻常規的一些方法和舉措之外,就要在“精”的基礎上,輔以科學的方法,無論是栽培、施肥,用藥,田間管理,植保都要跳出固有的傳統模式,科學合理的為玉米增產配置方案。

對于增產,土方都是靠盲目的走量,認為只要增加種植力度加大密植就可以了,其實不然,在中國農業科學院作物研究所研究員佟屏亞看來春種一粒籽,夏(秋)收萬石糧,一株玉米的高產,七分種,三分管,高產首先從良田開始,深耕整地,做好土壤管理;其次要在良種上下足功夫,選種要擇優,選育適宜粒收的高產品種,這樣不僅可以提高玉米的播種質量也為后期的機械化粒收打下很好的根基;接著良法配套,發展覆膜栽培,為玉米增溫保墑,提高增產增收效果。這樣良田、良種、良法配套,提高玉米栽培水平。

量身定制玉米營養“一日三餐”

成功就是將一件事情做到極致,同樣,玉米高產增收方案也需要遵循極致法則。河南省修武縣農業局高級農藝師黃玉蓮團隊就結合當地作物的實況,創新性的總結出了一整套夏玉米超高產栽培集成新技術,“作物早晚餐玉米高產解決方案”,為玉米高產量身定制出了獨具一格的“一日三餐”。黃玉蓮團隊就在既有方案基礎上,加強了種子營養和葉面營養,制定了作物早、晚餐玉米高產解決方案,真正把玉米的營養需求精準到早中晚的三餐供給上。早餐,施用BSN拌種肥,重點激發玉米萌芽勢能;午餐,施用固體化肥,給玉米的畝穗數提供能量保障;晚餐,施用CSF12液體化肥,著重護航玉米的穗粒數和千粒重。每一餐都因時制宜,統一施用復合肥50公斤,12元素液體化肥500倍液噴霧,拌種肥(早餐)+底肥 (午餐)+優質葉面肥(晚餐),按需為玉米提供源源不斷的成長營養能量。不斷強固玉米根系,增強玉米后期抗病性和抗逆能力,提高玉米的出苗率,苗穗數量,穗粒數和粒重,從而釋放玉米的增產潛力,拔高單產值,達到增收的優質效果。

按需施肥 科學配置 全程營養

玉米是需肥較多的作物,在不同生育階段有不同的營養需求特點。河南農業大學資源環境學院教授葉優良表示,就像人不同年齡需要相應的營養搭配一樣,一株玉米除了來自光和水的營養外,還需要吸收大量營養元素,其中氮、磷、鉀三元素需要量最多,其次是鈣、鎂、硫、硼、鋅、錳等元素。那么如何科學施肥,實現營養均衡呢,和黃玉蓮團隊的早晚餐營養不同,葉教授認為一株玉米在短暫的90多天的生長期內,都需要肥料的投入,即全程施肥。

農業諺語有言,一分肥,一分糧,十分肥,糧滿倉。肥料是玉米整個生長期不可或缺的營養食糧,也是投入最大的生產資料。現在肥料市場品種繁多,肥料質量良莠不齊,假冒偽劣更時有發生,到底該用什么肥料,很多種植大戶和農民都會很迷茫,在施用過程中也會產生很多的誤區和錯誤。有的農民會采用“一炮轟”,有的施肥過量,有的施肥不足,這樣都給玉米增產造成了不小的損失。而葉教授的全程施肥方案就科學合理的規避了這些用肥認知。他強調全程施肥就是要根據玉米的生長發育特點均衡供應養分。保持“三平衡”,即養分數量上要平衡(氮、磷、鉀配比合理,大量元素和中微元素配比合理,有機、無機配比合理);時間上要均衡(前期中期后期均衡分配,種肥,追肥結合);空間上要均衡(滿足根系生長發育的需要,施肥位置、深度)。同時在玉米選肥上要根據根作物類型、土壤特點、施肥方式、施肥習慣,施用時間選擇肥料,保持氮磷鉀種微量元素平衡供應,保持前期后期養分平衡供應;保證質量,不貪圖便宜,慎用新型肥料,有機無機配合施用。其實也就是通過科學的測土配方的施肥技術來為玉米提供貼合的增產方案,為玉米高產提供營養保障。

“全程施肥就是要根據玉米的生長發育特點均衡供應養分。保持“三平衡”,即養分數量上要平衡;時間上要均衡;空間上要均衡。“

植保+機械化為玉米增收保駕護航

玉米蟲害防治“飛”起來

一株玉米的全生育期可分為播種、出苗、拔節、 大喇叭口期、抽雄、孕穗、成熟6個時期。其中苗期、大喇叭口期、抽雄和孕穗期病 蟲害較多,是玉米栽培管理中需要重視的幾個時期。所以在玉米的種植過程中病蟲害防治即植保也是玉米高產增收的重要環節,也是玉米全程機械化的關鍵發軔階段。

以往玉米病蟲害防治大多采用人工施藥,工作效率低,勞動強度大,且存在隨意兌藥,浪費嚴重,污染環境的問題。而現在隨著種植大戶的出現和科技的進步,人們對施藥機械和施藥技術提出了更高的要求,即不僅能有效防治病蟲害,還要盡量節約資源,降低環境污染,減少作物農藥殘留,保護操作人員的安全,植保無人機就應時而生,玉米蟲害防治進入“無人機時代”。

作為植保無人機領航者的無錫漢和航空就是農業飛防植保中的姣姣者。據公司副總經理李建中介紹,漢和航空3CD-15超低空飛行植保無人機可以為玉米提供全程飛防植保方案,分別針對玉米在苗、穗、花粒期的蟲害進行無縫的飛防植保。漢和3CD-15超低空飛行植保無人機,不受地面環境限制,操作簡便,把農藥擴散開來,施藥均勻,噴霧細致,玉米葉的背面也能噴灑上農藥,主要防治玉米中后期玉米螟、棉鈴蟲、大小斑病、褐斑病、彎孢霉葉斑病等病蟲害。無人機單次起降載藥量15公斤,噴灑效率2畝/分鐘,一人可實現20畝/天,施藥機械效率高、不損傷作物、勞動強度低,效果好、立體性強。且使用成本較低,一天500畝,12人動力費僅0.1元每畝。兼顧、經濟、社會、環境三大效益,大大提升應對玉米重大、突發病蟲害的防空能力,也提高了玉米植保機械化水平,為玉米高產增收提供便利,增加效益。

機械粒收 打通玉米全程機械化最后一公里

一株玉米來到了最后的階段是便是收獲,如何實現高效率的收獲也離不開作物解決方案的保障。正如佟屏亞教授所說的那樣,如果從玉米選種的時候就選用適合粒收的品種,那么在收獲的時候就可以實現機收,即打通玉米全程機械化的最后一公里。

一株玉米最后一道工序還是要以一粒種子的形式回歸,如何向增產增收要效益,玉米如何賣,玉米如何實現全株利用,即玉米全產業鏈,是玉米最終的課題。

我國玉米機收面積一直比較低,但伴著城鎮化進程和土地流轉速度的加快,玉米機械收獲面積也在迅速增加。佟教授算了一筆賬:“人工收獲1畝地的玉米,一般需要2個勞動力,以現在的勞動力平均成本計算,每畝地成本260~300元,加上收獲后的晾曬和脫粒,總成本大概350元以上。而采用機械直接收獲籽粒,畝成本80元左右,加上籽粒烘干,每畝玉米收獲成本200元左右,比人工收獲至少減少100 ~ 150元,相當于1畝玉米增收10%~12%,不但簡化了作業工序,還節約大量勞動力,比較效益十分明顯。”而且,玉米機械粒收作業不僅能夠直接收獲籽粒,而且在破損率、落籽率、收獲速度等方面也優勢明顯。在機械收獲籽粒的同時,還具備可處理秸稈的能力,如粉碎直接還田、打包供作生物燃料、作為黃貯飼料等,也可以充分挖掘玉米全產業鏈的無限價值,既幫助農民獲得多重收益,也有利于解決日益突出的糧食污染和環保問題。

向增產增收要效益 回歸一粒種子

一株玉米最后一道工序還是要以一粒種子的形式回歸,如何向增產增收要效益,玉米如何賣,玉米如何實現全株利用,即玉米全產業鏈,是玉米最終的課題。

我國種子市場規模次于美國,為世界第二大種子市場,中國主要作物種子中玉米的商品率相對是最高的,但進入大戶時代,如何繼續深挖玉米的全產業鏈,實現更大的經濟效益,讓“老玉米”煥發新的商機和機遇,顯得尤為重要。玉米收獲后,以最原始的形式種子呈現,除卻基本的加工外,想賣出高價還需要對玉米的產業鏈進行拓展拉長。

玉米是三大糧食作物中最適合作為工業原料的品種,也是加工程度最高的糧食作物,除了最基本的初級食品、飼料加工以外,還出現了采用物理、化學方法和發酵工程等工藝技術對玉米進行深度的加工。玉米加工業的特點是加工空間大、產業鏈長、產品極為豐富,包括淀粉、淀粉糖、變性淀粉、酒精、酶制劑、調味品、藥用、化工等八大系列。

《農資與市場》雜志社總編、《銷售與市場》雜志社高級研究員馮衛東表示,一粒玉米種子的全產業鏈存在著無限的可開發性,玉米種植大戶可以選擇與玉米深加工企業合作,將玉米粒做簡單的深加工,例如加工成玉米油,其中要選擇品牌食用油企業進行合作,如魯花,然后給產品穿一件“好衣服”(給產品做一個好包裝),形成玉米油品牌,接著利用現代化傳播工具(微博/微信)進行營銷傳播,解決玉米庫存局面,通過深加工向要增產效益。