關懷抗戰老兵,讓他們老有所依

關兆陽

關懷抗戰老兵,讓他們老有所依

關兆陽

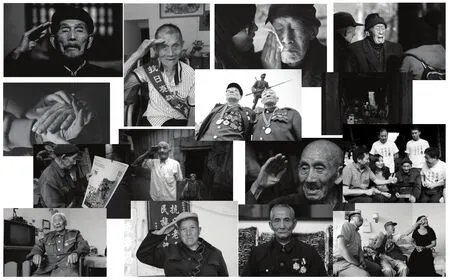

70年前的8月15日,日本宣布無條件投降。中國軍民經過14年浴血奮戰,終于迎來抗戰的勝利。到今天,哪怕最“年輕”的抗戰老兵,都已是耄耋老人。已有成千上萬的抗戰老兵,帶著他們的歷史、他們的細節和故事,悄無聲息地從我們身邊離去。如今健在的每一位,都是一部亟待挖掘、搶救的活的歷史。

2014年7月7日,習近平在出席紀念全民族抗戰爆發77周年活動時,親切看望了多名抗戰老兵,其中包括三位原國民黨抗戰老兵。

一代抗戰老兵,無論是共產黨還是國民黨,都是為祖國而抗日的,其英勇事跡可歌可泣,后人永世不能忘記。

讓老兵老有所依

老兵們不僅是歷史、細節和故事,更是一個個活生生的人。在漫長的歲月里,他們經歷了種種坎坷、磨難,這對他們每一個人而言,都是百味雜陳,甘苦自知。今天哪怕最“年輕”的抗戰老兵,都已是耄耋老人,記住他們,不僅要承認他們的抗戰歷史功績,更應給予其應有的待遇和照顧。

關注抗戰老兵,正成為越來越多人的共識。2014年7月7日,習近平主席和兩位抗戰老戰士一起為“獨立自由勛章”雕塑揭幕,更引發各方關注。這兩位老戰士,一位是中國共產黨抗戰老戰士焦潤坤,一位是中國國民黨抗戰老戰士林上元。當年,出身家境迥異的他們,不約而同地將青春投入滾滾抗日洪流之中。

2013年7月3日,民政部發表聲明,重申針對原國民黨抗戰老兵的有關政策。對抗日作戰犧牲的或負傷致殘以及編入到人民解放軍序列的原國民黨抗戰老兵,與共產黨領導的八路軍、新四軍等抗日隊伍老戰士,享受同等待遇,或追認為革命烈士,或評定殘疾等級并給予相關撫恤,或納入現行優撫制度給予優待補助。

志愿者在行動

除了政府層面,在我國,關愛抗戰老兵的主力是志愿者。他們中有收入不菲、充滿社會責任感的企業家,也有無固定收入的學生,他們中有曾親歷戰爭的老人,也有朝氣蓬勃的年輕人。

南京72名抗戰老兵成為首批惠及對象,這個名單,最初就來自于“兩支半民間力量”。它們是“1213志愿者同盟”和“南京關愛抗戰老兵志愿者聯盟”,以及統戰部下屬的、由老兵組成的江蘇省黃埔軍校同學會。鄉土調查、走訪、確認、采集口述史、采集影像資料、在金錢與物質上給予幫助,志愿者們大多用這樣的方式進行著自己的努力。

單從外表看,很難把年輕時尚的文心跟戰爭、老兵一類的詞語聯系起來。但實際上,文心從事尋找老兵工作已經10年。2004年,文心還是河南一所大學的大二學生,她參加了一次公益活動,首次接觸到老兵群體。“當時見到的那位老兵叫趙金典,他住在一間半山腰的草棚子里,已經不能下床了。”文心說,當時她就哭了,捐出了身上所有的錢,然后下定了決心。

2005年,文心回到南京。一到周末,她就坐著火車、大巴到各地尋找抗戰老兵,除了江蘇,她去的最多的是安徽、山東、河南、云南等地。“當時還健在的老兵比現在多得多,我到了村子里,一打聽誰打過仗,就能打聽到。”文心說,“他們的生存狀態很差,當時全國都沒有幾個人在做老兵關愛工作,沒人知道他們的功勞。”

鄉土調查的過程是艱苦的,文心經常能接到這樣的線索,“某老兵住在大別山區的一個村里,名字也不能確定。”但文心堅持了下來。2007年12月底,文心陸續在西祠胡同網絡論壇發布“關愛老兵活動”的帖子。響應者甚眾。文心便成立了以QQ志愿者為主體的1213志愿者同盟。

7年時間過去了,1213志愿者同盟已經成為一個全國性的志愿者組織,除了江蘇,還覆蓋了安徽、云南以及其他地方。

這些年,文心和南京的志愿者們在業余時間尋找到300多名抗戰老兵。這一次,他們向民政部門提供了一份50多人的名單。目前,政府已經接棒,但志愿者的工作還會繼續下去,“有些事情,必須得志愿者來做。志愿者能夠成為老兵與政府之間的紐帶,也可以與政府的作用互補。”文心說。

習近平同兩名抗戰老戰士、兩名少年兒童一起,為獨立自由勛章雕塑揭幕

“我們沒有能力給予他們榮譽”

“其實不能說他們是原國民黨抗戰老兵,他們的稱號應該是‘國民革命軍’抗戰老兵。”錢肖松嗓門很大,整個公司里都回蕩著他的聲音。

就像大多數從事老兵關愛事業的志愿者一樣,老錢之所以走上這條路,也是因為關注歷史。“2011年,我讀到了一些解禁的資料,開始關注中國遠征軍。后來,又看了孫春龍的紀錄片《老兵回家》,深受觸動。”錢肖松說。后來,他開始關注“關愛老兵網”,這是中國早期關注抗戰老兵的網站之一。

老錢說,聯盟的志愿者工作量極大,“我們把南京分了三個片區,每個片區差不多有20位老兵,我們的原則是,兩個月必須要登門拜訪一次。”這么做,一是為了掌握老兵的最新動態,二是多跟他們聊聊天。

在老錢看來,目前已經發現的老兵中,居住于南京本地的,比全國其他地方的情況都要好。這些老兵最需要的,其實是精神上的認同感。

在這一點上,他深感無力。“我們能付出金錢、時間和情感,但我們確實沒有能力給予他們榮譽。”

時不我待,善待抗戰老兵

從民間到政府,對于抗戰老兵的關注與日俱增。時光匆匆,歲月易逝。善待老兵,除了拿出誠意,更需先做到“及時”二字。

老兵離世的速度正在加快。對于曾經參與過抗日戰爭的國民黨老兵,無論國家還是社會的關照,都不應該含糊。優撫每一位被遺忘的老兵,對于我們來說既是一種歷史責任,更是一種民族道義。反過來,對待老兵遲至的撫恤,所慰藉的也絕非這群日漸凋零的老兵們的內心,而是整個民族的心靈。

尊重歷史,首先銘記歷史、還原歷史;善待國民黨抗戰老兵,首先尊重他們抗戰的事實。有的地方已經向社會發起“尋找當年抗戰老兵”活動,并提供一定數量的困難救助,這是善舉,也是本分。這樣的工作離不了媒體參與、社會組織推動,更需要政府加快行動,形成更周密的制度化安排。

記住每個抗戰老兵,記住國恥國難,記住抗戰的慘烈,也記住英雄的血淚。今天,我們國家日趨富強,讓每個健在的老兵都有安穩的晚年,是我們理應承擔的道義和責任。